Pajak Kolonial Belanda sebagai Contoh Istilah Perubahan mengajak kita menyusuri lorong waktu, di mana kata-kata bukan sekadar bunyi, melainkan cermin dari pergulatan kekuasaan dan penderitaan. Dalam gegap gempitanya pembangunan kolonial, terselip narasi sunyi tentang beban yang dibungkus dengan istilah-istilah yang terkesan rasional dan administratif.

Di balik tinta hitam laporan keuangan dan peraturan yang kaku, mengalirlah denyut nadi Nusantara yang tercekik oleh kewajiban fiskal. Sistem pajak yang diterapkan bukan sekadar alat mengisi kas, tetapi sebuah mesin raksasa yang membentuk ulang kehidupan sosial, memutar balikkan makna, dan meninggalkan jejak luka sekaligus pelajaran tentang bagaimana bahasa bisa menjadi alat penindasan yang halus.

Pengantar dan Konteks Historis

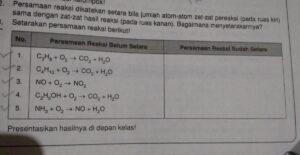

Bayangkan Nusantara di awal abad ke-

19. Pemerintah kolonial Belanda, usai didera krisis keuangan akibat perang di Eropa, memandang tanah jajahan ini bukan lagi sekadar gudang rempah, melainkan sapi perah yang harus segera diperah. Inilah latar belakang filosofis yang mendasari sistem pajak kolonial: Hindia Belanda harus membiayai dirinya sendiri dan bahkan menghasilkan surplus untuk mengisi kas kerajaan Belanda. Prinsip ini dikenal sebagai “batig slot” atau surplus yang menguntungkan.

Kondisi sosial-ekonomi masyarakat saat itu sangat beragam. Di pedesaan, mayoritas penduduk hidup dalam sistem ekonomi subsisten yang terikat dengan tradisi dan penguasa lokal. Kolonialisme mengintervensi hubungan tradisional ini dengan logika ekonomi uang dan administrasi yang ketat. Pajak menjadi alat utama untuk memaksa masyarakat masuk ke dalam sistem ekonomi yang diinginkan Belanda, sekaligus alat kontrol politik untuk mengukuhkan kekuasaan. Masyarakat yang sebelumnya mengenal berbagai bentuk penyerahan hasil bumi atau tenaga kepada raja dan pemimpin lokal, kini harus berhadapan dengan sistem pungutan yang terstandarisasi, seringkali kejam, dan selalu menguntungkan pihak penjajah.

Jenis-Jenis Pajak Kolonial dan Karakteristiknya

Sistem pajak kolonial dirancang sedemikian rupa untuk menjangkau hampir setiap aspek kehidupan, dari tanah yang digarap hingga kepala yang bernyawa. Berbagai pungutan ini memiliki mekanisme dan dampak yang berbeda-beda, namun sama-sama menekan. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, berikut adalah tabel beberapa pajak kolonial utama.

| Nama Pajak | Periode Berlaku | Target Wajib Pajak | Dampak Utama terhadap Masyarakat |

|---|---|---|---|

| Landrente (Pajak Tanah) | Mulai 1810 (dipelopori Raffles), intensif era Cultuurstelsel (1830-1870) | Petani penggarap tanah | Memaksa petani menanam komoditas ekspor untuk bayar pajak, mengurangi lahan pangan, mengakibatkan kelaparan. |

| Hoofdgeld (Pajak Kepala) | Sejak awal VOC hingga pertengahan abad 19 | Setiap laki-laki dewasa pribumi | Beban finansial langsung pada kaum miskin, memicu urbanisasi dan pelarian ke hutan untuk menghindari pungutan. |

| Contingenten (Penyerahan Wajib) | Era VOC hingga awal Cultuurstelsel | Penguasa lokal (Bupati, Kepala Desa) | Menjadikan penguasa lokal sebagai alat penagih Belanda, memperberat beban rakyat karena harus memenuhi kuota tetap. |

| Pajak Usaha & Profesi (Pajak Pasar, Pajak Potong Hewan, dll) | Sepanjang masa kolonial | Pedagang, pengusaha kecil, peternak | Membatasi ruang gerak ekonomi pribumi, mematikan usaha kecil, dan meningkatkan biaya hidup. |

Mekanisme Pajak yang Memberatkan

Dua pajak yang paling legendaris memberatkan adalah Landrente dan Hoofdgeld. Landrente atau pajak tanah pada prinsipnya memungut sewa atas tanah yang dianggap milik negara (Belanda). Besarannya biasanya 40% dari hasil panen padi atau setara dengan nilai uangnya. Dalam praktik Cultuurstelsel, petani dipaksa mengalihkan seperlima tanahnya atau lebih untuk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, atau nila. Hasil panen wajib diserahkan kepada pemerintah dengan harga yang sangat rendah.

Jika gagal panen atau harga jatuh, pajak tanah tetap harus dibayar, menjerat petani dalam lingkaran utang yang tak berujung.

Sementara itu, Hoofdgeld atau pajak kepala adalah pungutan perorangan yang bersifat diskriminatif. Hanya laki-laki pribumi dewasa yang dikenai, sementara orang Eropa dan Timur Asing dibebaskan. Pajak ini dipungut secara tunai oleh kepala desa, yang sering kali disertai dengan praktik pemalakan tambahan. Bagi buruh tani atau orang miskin yang tidak memiliki akses ke uang tunai, membayar hoofdgeld adalah siksaan. Mereka terpaksa menjual tenaga atau hasil bumi mereka dengan harga murah hanya untuk mendapatkan uang kontan, atau melarikan diri dari desanya.

Perbandingan dengan Praktik Perpajakan Tradisional

Sebelum kolonialisme, masyarakat Nusantara mengenal berbagai bentuk penyerahan seperti “upeti”, “sembah bakti”, atau “pajeg”. Namun, karakteristiknya sangat berbeda. Pungutan tradisional bersifat tidak tetap, sering kali berupa hasil bumi atau jasa, dan memiliki dimensi timbal balik sosial-politik. Raja atau penguasa lokal memberikan perlindungan, keadilan, dan stabilitas sebagai “balasan”. Sistem kolonial menghancurkan hubungan timbal balik ini.

Pajak menjadi kewajiban mutlak, terukur dalam uang, dan dikelola oleh birokrasi asing yang jauh. Dampaknya, pajak kolonial terasa sebagai pemerasan murni tanpa imbalan apa pun bagi rakyat, hanya untuk membiayai pemerintahan dan kemewahan penjajah.

Evolusi dan Perubahan Istilah dalam Narasi Pajak

Source: harapanrakyat.com

Bahasa dalam sistem kolonial bukanlah alat yang netral, melainkan alat untuk memperhalus pemaksaan dan menyembunyikan eksploitasi. Istilah-istilah Belanda yang digunakan memiliki makna harfiah yang terdengar teknis dan rasional, namun dalam penerapannya berubah menjadi momok.

Istilah Kunci dan Makna Harfiahnya

Beberapa istilah kunci perlu kita kupas. Landrente secara harfiah berarti “sewa tanah”, yang mengimplikasikan hubungan kontraktual. Cultuurstelsel diterjemahkan sebagai “Sistem Budaya” atau “Sistem Tanam”, terdengar seperti sebuah metode pertanian yang teratur. Contingenten berarti “kontingen” atau “kuota”, seolah-olah hanya soal pemenuhan angka. Istilah-istilah ini sengaja dipilih untuk memberikan kesan administratif yang steril, jauh dari kesan penderitaan dan pemerasan.

Pergeseran Pemaknaan dari Dua Perspektif

Dari perspektif penguasa kolonial, landrente adalah instrumen modern untuk mengelola tanah dan meningkatkan produktivitas. Bagi petani Jawa, itu adalah alat yang memaksa mereka menanam tebu di sawahnya alih-alih padi, hingga anaknya kelaparan. Cultuurstelsel bagi Den Haag adalah “sistem yang mencengangkan” yang menyelamatkan keuangan Belanda. Bagi Multatuli dan rakyat, itu adalah “kultus” yang menghancurkan. Pergeseran makna ini menunjukkan bagaimana sebuah istilah teknis bisa berubah menjadi simbol penindasan ketika dijalankan dalam konteks kekuasaan yang timpang.

Pergeseran Semantik Kata “Pajak”

Kata “pajak” sendiri mengalami perjalanan semantik yang menarik. Dalam konteks tradisional, “pajak” atau “pajeg” masih memiliki nuansa kewajiban pada penguasa yang diakui. Di era kolonial, kata ini diasosiasikan secara kuat dengan pemerasan, penderitaan, dan ketidakadilan. Ia bermuatan politis dan emosional yang sangat negatif. Pada masa pergerakan nasional, “melawan pajak” menjadi bagian dari perlawanan terhadap kolonialisme.

Jadi, kata “pajak” berubah dari konsep administrasi menjadi konsep politik yang sarat dengan perlawanan, sebuah warisan semantik yang masih terasa hingga diskusi tentang keadilan pajak di era modern.

Resistensi dan Dampak Sosial sebagai Katalisator Perubahan

Tekanan pajak yang tak tertahankan melahirkan berbagai bentuk resistensi, dari yang pasif hingga yang mengobarkan pemberontakan. Perlawanan ini bukan sekadar penolakan membayar, melainkan benih kesadaran politik bahwa sistem yang berlaku adalah zalim.

Bentuk-Bentuk Perlawanan Masyarakat

Masyarakat tidak tinggal diam. Bentuk perlawanan yang paling umum adalah penghindaran, seperti melarikan diri dari desa ( menyingkir) atau pura-pura sakit. Perlawanan hukum juga dilakukan, meski jarang berhasil, dengan mengajukan protes kepada pejabat setempat. Yang lebih keras adalah penolakan kolektif untuk menanam tanaman wajib atau pembakaran lahan tebu dan kopi. Puncaknya adalah pemberontakan bersenjata, seperti Perang Diponegoro (1825-1830) yang salah satu pemicunya adalah protes terhadap pemasangan patok tanah untuk landrente, atau pemberontakan petani di berbagai daerah seperti di Ciomas dan Cilegon.

Dampak Sosial-Ekonomi Jangka Panjang

- Pemiskinan Struktural: Sistem ini menghancurkan basis ekonomi mandiri pedesaan dan menjadikan petani sebagai buruh yang tergantung pada pasar global.

- Perubahan Struktur Agraria: Pengukuran tanah untuk landrente adalah awal dari konsep kepemilikan individual yang meminggirkan hak komunal, memicu konflik tanah hingga kini.

- Kelahiran Kelas Buruh: Kegagalan bayar pajak mendorong banyak orang menjadi kuli kontrak di perkebunan, melahirkan kelas proletar Indonesia.

- Distorsi Peran Elite Lokal: Bupati dan kepala desa terjepit antara tuntutan Belanda dan amarah rakyat, merusak legitimasi tradisional mereka.

- Kesadaran Politik Baru: Penderitaan kolektif akibat pajak menjadi perekat awal rasa senasib sebagai “bangsa terjajah”, fondasi bagi nasionalisme Indonesia.

Kesaksian Sejarah tentang Kesengsaraan

Kekejaman sistem ini terdokumentasi dengan baik. Eduard Douwes Dekker (Multatuli) dalam novel Max Havelaar (1860) menulis sindiran pedas tentang logika kolonial yang diwakili oleh tokoh Droogstoppel, sekaligus menggambarkan penderitaan rakyat Lebak. Lebih gamblang, sebuah laporan resmi kolonial tentang kelaparan di Demak dan Grobogan pada 1849-1850, yang dipicu oleh kegagalan panen padi karena tanah dipaksa untuk tebu, menyatakan:

“Penduduk terpaksa makan jagung yang setengah matang, ubi-ubian, daun-daunan, bahkan ada yang memakan kulit pohon pisang. Banyak yang meninggal karena kelaparan, dan mayat-mayat bergelimpangan di pinggir jalan tanpa ada yang menguburkan.”

Kesaksian seperti ini, yang berasal dari arsip kolonial sendiri, membongkar kebohongan bahwa sistem pajak dan tanam paksa membawa kemakmuran.

Warisan dan Relevansi dalam Wacana Kontemporer

Jangkar sistem kolonial itu berat, dan ketika kita merdeka, jangkar itu tidak serta-merta terlepas. Jejak kebijakan fiskal kolonial masih membayangi sistem perpajakan Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pemerintah Republik yang baru lahir mewarisi aparatur dan logika pemungutan yang berorientasi pada ekstraksi, meski tujuannya telah berubah untuk membiayai negara bangsa.

Jejak dalam Sistem Perpajakan Awal Kemerdekaan

Pada masa revolusi, pemerintah masih memungut beberapa jenis pajak warisan kolonial karena urgensi pendanaan dan belum adanya sistem baru. Undang-Undang Pokok Pajak Pertama tahun 1947 masih berbau warisan tersebut. Konsep landrente, misalnya, berevolusi menjadi Pajak Bumi yang kemudian menjadi bagian dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mentalitas birokrasi sebagai “penagih” alih-alih “pelayan” publik juga merupakan warisan budaya yang sulit dihapus, di mana relasi antara wajib pajak dan fiskus sering kali masih diwarnai kecurigaan.

Paralel Logika dengan Wacana Keadilan Pajak Modern

Logika dasar pajak kolonial adalah “mengambil sebanyak-banyaknya untuk kepentingan metropolis”. Dalam wacana kontemporer, kita masih berdebat tentang keadilan ini, meski dalam konteks yang berbeda. Pertanyaan tentang siapa yang seharusnya menanggung beban pajak lebih besar—rakyat kecil atau korporasi besar—adalah gema dari protes terhadap ketidakadilan hoofdgeld yang hanya membebani orang miskin. Semangat “no taxation without representation” yang mendasari perlawanan terhadap pajak kolonial, kini berubah menjadi tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran negara.

Pajak tetap sensitif secara politis karena sejarahnya sebagai alat pemaksa.

Ilustrasi Metafora “Beban Warisan”, Pajak Kolonial Belanda sebagai Contoh Istilah Perubahan

Bayangkan seorang petani tua di masa kini mencoba mengairi sawahnya. Di pundaknya, ia memikul sebuah pikulan (galah bambu untuk memikul beban) yang sangat tua dan berat. Di ujung belakang pikulan itu tergantung keranjang anyaman rusak berisi batu-batu besar bertuliskan “Mentalitas Ekstraktif”, “Kecurigaan Birokrasi”, dan “Ketimpangan Struktural”. Di ujung depannya, dia berusaha menyeimbangkan dengan keranjang baru berisi benih “Keadilan”, “Partisipasi”, dan “Kemandirian Fiskal”.

Petani itu harus berjalan sangat hati-hati. Jika beban warisan di belakangnya dibiarkan terlalu berat, keranjang depan yang berisi benih masa depan akan terlempar ke udara dan jatuh. Tugas bangsa ini adalah secara perlahan mengeluarkan batu-batu dari keranjang warisan itu, untuk menemukan keseimbangan baru yang memungkinkan langkah ke depan lebih mantap dan cepat. Pikulan itu sendiri—sistem pajak sebagai instrumen negara—tidak bisa dibuang, tetapi beban di dalamnya harus diganti.

Penutupan: Pajak Kolonial Belanda Sebagai Contoh Istilah Perubahan

Dengan demikian, jejak pajak kolonial itu bagai bayangan panjang yang masih menyertain langkah bangsa. Ia mengajarkan bahwa di balik setiap istilah kebijakan, tersembunyi dunia makna yang bisa berubah seiring pergeseran kekuasaan. Mempelajari perubahannya bukan untuk membuka luka lama, tetapi untuk memastikan bahwa dalam wacana keadilan fiskal masa kini, makna kata “pajak” telah benar-benar beranjak dari beban paksa menjadi kontribusi sukarela untuk kemaslahatan bersama, bebas dari bayang-bayang penjajahan semantik masa silam.

Pertanyaan dan Jawaban

Apakah semua jenis pajak kolonial memberatkan rakyat kecil?

Secara umum, ya. Sistem dirancang untuk ekstraksi maksimal dengan beban terberat pada petani dan rakyat jelata. Pajak seperti landrente dan hoofdgeld langsung menyasar penghasilan dan jiwa mereka, sementara elite pribumi sering mendapat peran sebagai penarik pajak dengan imbalan tertentu.

Bagaimana masyarakat yang buta huruf memahami istilah-istilah pajak yang rumit?

Pemahaman datang bukan dari teks, tetapi dari praktik dan penderitaan. Istilah seperti “cultuurstelsel” mungkin tak dipahami definisinya, tetapi dampaknya berupa hari-hari panjang di lahan pemerintah dan kelaparan dirasakan secara nyata. Makna istilah itu berubah menjadi simbol penderitaan dalam kesadaran kolektif.

Adakah perlawanan pajak yang berhasil mengubah kebijakan secara signifikan?

Perlawanan seperti Perang Pajak di Jawa (1840-an) dan berbagai protes lokal jarang langsung menghapus pajak, tetapi sering memaksa pemerintahan kolonial melakukan revisi besaran atau mekanisme penarikan. Akumulasi resistensi ini, bersama tekanan dari kaum liberal di Belanda, akhirnya mendorong penghapusan cultuurstelsel.

Apakah warisan pajak kolonial masih terlihat dalam bentuk fisik saat ini?

Ya, dalam bentuk bangunan seperti pabrik gula, jalur kereta api, dan kanal yang dibangun untuk mendukung sistem ekonomi yang menjadi sumber pajak. Infrastruktur ini adalah monumen ambivalen, dibangun dari keringat dan penderitaan, namun kemudian menjadi aset bangsa.

Mengapa mempelajari perubahan istilah pajak kolonial penting untuk saat ini?

Karena hal itu melatih kepekaan kritis terhadap wacana publik. Dengan mempelajari bagaimana sebuah istilah seperti “landrente” bisa menyembunyikan eksploitasi, kita menjadi lebih waspada terhadap kosakata teknis dalam kebijakan modern yang mungkin juga mengaburkan ketidakadilan atau beban yang sebenarnya.