Penyebab Utama Krisis Moral di Kalangan Anak dan Remaja Saat Ini bukanlah fenomena sederhana yang muncul tiba-tiba, melainkan akumulasi dari berbagai tekanan zaman yang saling bertaut. Bayangkan dunia mereka, di mana gempuran konten digital, ekspektasi sosial yang berubah, dan dinamika keluarga yang kompleks bertemu dalam satu titik. Kita seringkali terburu-buru menyalahkan satu pihak, padahal akar permasalahannya tersebar di berbagai lini kehidupan, dari gawai di genggaman hingga pola asuh di rumah.

Membongkar lapisan-lapisan penyebab ini penting bukan untuk mencari kambing hitam, tetapi untuk memahami peta yang lebih jelas. Krisis moral yang dimaksud merujuk pada melemahnya internalisasi nilai-nilai seperti empati, integritas, dan tanggung jawab, yang kemudian termanifestasi dalam perilaku. Tulisan ini akan menelusuri bagaimana lingkungan digital, struktur keluarga, sistem pendidikan, budaya populer, dan kondisi sosial-ekonomi secara bersama-sama membentuk tantangan karakter generasi muda sekarang.

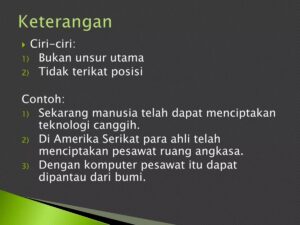

Pengaruh Lingkungan Digital dan Media Sosial

Dunia digital bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan telah menjadi ruang hidup utama bagi anak dan remaja. Di ruang ini, nilai-nilai moral tidak lagi hanya dibentuk oleh orang tua dan guru, tetapi juga oleh algoritma yang tak terlihat dan dinamika interaksi online yang kompleks. Arus informasi yang deras dan tanpa filter seringkali lebih cepat diserap daripada ajaran sopan santun di meja makan.

Algoritma media sosial, yang dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan dan waktu pengguna, secara tidak sengaja menjadi arsitek utama pandangan dunia mereka. Algoritma ini cenderung menyajikan konten yang provokatif, emosional, atau ekstrem karena lebih banyak mendorong interaksi. Akibatnya, remaja secara konstan terpapar pada nilai-nilai yang bias, di mana batas antara benar dan salah, pantas dan tidak, menjadi kabur oleh likes, shares, dan viralitas.

Dampak Konten Digital terhadap Perilaku Moral

Berbagai jenis konten di platform digital memberikan pengaruh yang berbeda-beda terhadap pembentukan sikap dan perilaku. Tabel berikut merangkum beberapa jenis konten dominan dan pengaruhnya.

| Jenis Konten Digital | Karakteristik | Pengaruh terhadap Perilaku Moral | Contoh Manifestasi |

|---|---|---|---|

| Konten Kekerasan | Menampilkan agresi fisik/verbal, perundungan, atau perilaku kasar sebagai hal yang lumrah atau bahkan heroik. | Desensitisasi, peningkatan toleransi terhadap kekerasan, dan peniruan perilaku agresif. | Remaja menganggap memukul atau menghina adalah cara cepat menyelesaikan masalah, seperti yang dilihat di konten prank atau video game tertentu. |

| Cyberbullying | Perundungan secara online melalui komentar jahat, penyebaran fitnah, atau pengucilan di grup. | Mengikis empati, menormalisasi kekejaman anonym, dan menyebabkan trauma mendalam baik pada korban maupun pelaku yang melihatnya sebagai lelucon. | Seorang remaja ikut menyebarkan foto memalukan temannya hanya karena “ikut-ikutan” di grup chat, tanpa mempertimbangkan dampak psikologisnya. |

| Eksploitasi & Konten Dewasa Dini | Konten yang mengeksploitasi tubuh atau mengarah pada seksualitas yang tidak sesuai usia, sering dikemas sebagai tren. | Membentuk persepsi yang salah tentang hubungan, consent, dan harga diri. Mengurangi rasa hormat pada tubuh sendiri dan orang lain. | Anak perempuan merasa harus terlihat seperti filter TikTok tertentu untuk dianggap cantik, mengorbankan kesehatan mentalnya. |

| Misinformasi & Hoaks | Penyebaran informasi palsu yang dikemas menarik dan emosional, menyebar lebih cepat dari fakta. | Mengaburkan kemampuan berpikir kritis, memicu prasangka, dan mengajarkan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang bisa dimanipulasi untuk kepentingan pribadi atau kelompok. | Remaja menjadi mudah percaya dan menyebarkan narasi kebencian terhadap suku atau agama tertentu berdasarkan video edit yang menyesatkan. |

Filter Gelembung dan Ruang Gema

Source: pikiran-rakyat.com

Masalahnya diperparah oleh fenomena filter bubble (gelembung filter) dan echo chamber (ruang gema). Algoritma secara halus mengurung pengguna dalam “gelembung” informasi yang sesuai dengan preferensi dan interaksi sebelumnya. Di dalam ruang gema ini, opini mereka hanya bergema bolak-balik, diperkuat oleh suara yang sama, tanpa tantangan dari perspektif berbeda. Hal ini mempersempit pandangan dunia secara drastis, menumbuhkan intoleransi terhadap perbedaan, dan mengukuhkan keyakinan yang keliru.

Seorang remaja yang secara tidak sengaja tergabung dalam grup dengan pandangan ekstrem, akan terus disuguhi konten serupa, hingga ia menganggap pandangan itulah satu-satunya kebenaran.

Normalisasi Perilaku Tidak Etis di Ruang Digital, Penyebab Utama Krisis Moral di Kalangan Anak dan Remaja Saat Ini

Interaksi online sering kali menghilangkan konteks kemanusiaan langsung. Orang menjadi sekadar avatar atau username, sehingga konsekuensi dari perkataan dan tindakan terasa kurang nyata. Hal ini menciptakan lingkungan di mana perilaku tidak etis bisa dianggap normal, bahkan dihargai.

Di kolom komentar sebuah unggahan viral, seorang selebritas sekolah menerima hujatan terkait penampilannya. Komentar-komentar seperti “jelek banget sih, mending delete akunnya” atau “badan gembul gitu berani pakai baju ketat” di-like oleh ratusan orang. Banyak remaja yang membaca lalu ikut menulis komentar serupa, bukan karena benci, tapi karena merasa itu adalah “bahasa yang digunakan” di ruang tersebut. Tindakan merendahkan orang lain perlahan dianggap sebagai bagian dari budaya berkomentar, sebuah norma baru yang mengikis rasa hormat dasar.

Peran dan Dinamika Keluarga yang Berubah

Keluarga seharusnya menjadi benteng pertama pertahanan nilai. Namun, struktur dan dinamika keluarga modern mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kesibukan kerja, tuntutan ekonomi, dan invasi teknologi ke dalam ruang privat telah mengubah pola interaksi dasar antara orang tua dan anak, seringkali menggeser fungsi keluarga sebagai penanam moral utama.

Pola pengasuhan modern seperti pola asuh permisif, yang ingin menghindari konflik dan selalu memenuhi keinginan anak, atau sebaliknya, pola asuh yang disertai ketergantungan berlebihan pada gadget sebagai “pengasuh digital”, berkontribusi besar pada krisis moral. Anak-anak yang tumbuh tanpa batasan yang jelas dari orang tua seringkali kesulitan memahami batasan moral di masyarakat. Mereka terbiasa menjadi pusat perhatian tanpa belajar tentang kompromi, tanggung jawab, dan konsekuensi.

Kurangnya Waktu Berkualitas dan Perkembangan Karakter

Ada korelasi yang kuat antara kurangnya quality time yang bermakna antara orang tua dan anak dengan perkembangan emosi dan moral yang terhambat. Empati dan kontrol diri bukanlah keterampilan bawaan, melainkan hasil dari pengasuhan yang penuh perhatian. Kedua hal ini berkembang melalui percakapan mendalam, observasi terhadap respons orang tua dalam berbagai situasi, dan melalui ikatan emosional yang kuat. Ketika waktu bersama hanya tersisa di sela-sela gawai atau dibatasi oleh rutinitas yang kaku, kesempatan untuk menanamkan nilai melalui diskusi dan keteladanan hidup pun hilang.

Dampak Konflik dan Disfungsi Keluarga

Lingkungan rumah tangga yang penuh ketegangan, konflik, atau disfungsi menciptakan fondasi yang rapuh bagi stabilitas emosi anak. Ketika energi keluarga habis untuk mengatasi masalah internalnya sendiri, pendidikan moral seringkali terabaikan. Berikut adalah beberapa dampak spesifiknya:

- Model Penyelesaian Konflik yang Keliru: Anak yang menyaksikan orang tua menyelesaikan masalah dengan teriakan, kekerasan verbal, atau sikap dingin, akan menginternalisasi hal tersebut sebagai cara berelasi yang normal.

- Ketidakamanan Emosional: Stres kronis di rumah membuat anak selalu berada dalam mode “bertahan hidup”. Perhatiannya tercurah untuk melindungi diri sendiri, sehingga kapasitas untuk memedulikan perasaan orang lain (empati) menjadi berkurang.

- Pencarian Validasi di Luar: Anak dari keluarga yang disfungsional sering kali mencari pengakuan dan rasa memiliki dari kelompok sebaya atau lingkungan online, yang bisa jadi memiliki nilai yang menyimpang, hanya untuk mendapatkan rasa aman yang tidak didapatkan di rumah.

- Ambivalensi terhadap Otoritas dan Aturan: Jika aturan di rumah diterapkan secara tidak konsisten atau diwarnai dengan ketidakadilan, anak akan mengembangkan sikap sinis terhadap semua bentuk aturan dan otoritas, termasuk norma sosial dan hukum.

Komunikasi Keluarga yang Buruk dan Keputusan Moral

Komunikasi yang terputus atau tidak efektif antara orang tua dan remaja menciptakan jarak yang mematikan untuk bimbingan moral. Remaja menghadapi dilema kompleks setiap hari, dan tanpa saluran komunikasi yang terbuka dengan orang tua, mereka akan mengambil keputusan berdasarkan sumber informasi lain yang mungkin kurang bertanggung jawab.

Raka, 15 tahun, menemukan uang di kantin sekolah. Teman-temannya membisikkan, “Ambil aja, nggak ada yang lihat. Yuk kita beli pulsa game.” Di rumah, ayahnya selalu sibuk dengan laptop, ibunya lelah setelah kerja. Percakapan selalu seputar “PR selesai?” dan “nilai ulangan bagus?”. Malam itu, Raka tidak punya keberatan untuk membuka percakapan serius tentang “Ayah, aku tadi nemuin uang, gimana ya?”. Ia takut jawabannya akan sekadar “Kembalikan dong,” tanpa dialog. Akhirnya, uang itu masuk ke kantongnya. Bukan karena Raka jahat, tapi karena tidak ada ruang aman di keluarganya untuk membahas kebingungan moral sederhana itu dengan bebas.

Sistem Pendidikan dan Penanaman Karakter

Sekolah diharapkan menjadi mitra keluarga dalam membentuk generasi berkarakter. Namun, sistem pendidikan formal sering kali terjepit antara tuntutan kurikulum akademis yang padat, target kelulusan, dan idealisme pendidikan karakter yang holistik. Pendidikan moral di sekolah banyak yang masih terjebak dalam pendekatan teoritis dan doktriner, seperti menghafal butir-butir Pancasila, tanpa kontekstualisasi yang relevan dengan realitas digital dan sosial yang dihadapi remaja sehari-hari.

Keterbatasan kurikulum formal terletak pada sifatnya yang sering kali kaku dan seragam. Nilai-nilai seperti kejujuran, empati, dan tanggung jawab diajarkan sebagai mata pelajaran terpisah, bukan sebagai nilai yang dihidupi dan diintegrasikan ke dalam setiap interaksi di sekolah. Akibatnya, terjadi dikotomi antara apa yang diajarkan di kelas PKn dan apa yang benar-benar terjadi di lapangan, misalnya saat ada kasus contek massal atau perundungan.

Penekanan Akademis versus Pendidikan Moral

Fokus berlebihan pada prestasi akademik yang terukur sering kali mengalahkan proses penanaman karakter yang lebih subtil dan membutuhkan waktu. Tabel berikut membandingkan kedua penekanan tersebut dan implikasinya.

| Aspek | Penekanan pada Akademis (Kognitif) | Penekanan pada Pendidikan Moral (Afektif) | Implikasi bagi Siswa |

|---|---|---|---|

| Tujuan Utama | Pencapaian nilai tinggi, kelulusan, dan penerimaan di perguruan tinggi favorit. | Pembentukan sikap, nilai, dan kebiasaan baik yang menjadi dasar perilaku etis. | Remaja mungkin pandai secara akademis tetapi memiliki kecerdasan emosional dan moral yang rendah. |

| Metode Evaluasi | Terukur melalui ujian, tes, dan angka rapor. Sangat terstruktur. | Sulit diukur secara kuantitatif. Memerlukan observasi perilaku jangka panjang dan refleksi. | Sekolah lebih mudah dipertanggungjawabkan untuk nilai UN daripada untuk karakter lulusannya. |

| Budaya yang Tercipta | Budaya kompetitif individu, di mana menang dan ranking adalah segalanya. | Budaya kolaborasi, saling menghargai, dan integritas pribadi di atas pencapaian semata. | Tekanan untuk berprestasi dapat memicu tindakan seperti menyontek atau menjatuhkan teman. |

| Peran Guru | Sebagai penyampai materi dan penguji. Hubungan lebih transaksional. | Sebagai figur teladan, mentor, dan fasilitator diskusi nilai. Hubungan lebih personal. | Guru kehilangan otoritas moral jika hanya dilihat sebagai “mesin nilai”. |

Tantangan Guru sebagai Figur Teladan

Di era digital, otoritas pengetahuan guru telah terdesentralisasi. Siswa bisa mengakses informasi dari mana saja. Oleh karena itu, otoritas guru kini harus bertumpu pada kapasitasnya sebagai teladan moral dan pemandu bijak dalam menyaring informasi, bukan lagi sebagai satu-satunya sumber ilmu. Tantangannya sangat besar: guru harus bersaing dengan pengaruh selebritas dan influencer yang sering kali tampak lebih “keren”. Selain itu, beban administratif yang menumpuk sering menyita waktu dan energi yang seharusnya bisa digunakan untuk membangun hubungan mendalam dengan siswa.

Kompetisi versus Kerjasama di Ruang Kelas

Bayangkan sebuah ruang kelas di mana guru mengumumkan sistem ranking berdasarkan nilai kuis. Seorang siswa yang biasanya peringkat tiga, kali ini mendapat nilai sempurna karena belajar sangat giat. Teman sebangkunya, yang biasa peringkat satu, memandangnya dengan curiga dan berbisik ke siswa lain, “Pasti nyontek, nggak mungkin dia bisa.” Alih-alih memberikan selamat, suasana menjadi tegang dan penuh kecurigaan. Kelompok belajar yang awalnya solid pecah karena masing-masing ingin menjaga “rahasia” belajarnya agar tidak tersaingi.

Krisis moral pada anak dan remaja seringkali bermula dari ketidakseimbangan, mirip seperti saat kita mencoba Menentukan Jumlah x dan y dari Rasio 5:3 dan Selisih 48. Jika nilai-nilai positif (x) dan paparan negatif (y) memiliki selisih yang terlalu lebar, kerapuhan karakter pun tak terhindarkan. Maka, tugas kita adalah memperkecil gap itu dengan memberi porsi pendidikan karakter yang lebih dominan dan konsisten.

Dalam situasi ini, nilai kompetitif individu—yang didorong sistem—telah mengalahkan nilai kerjasama, sportivitas, dan kebahagiaan atas kesuksesan orang lain. Integritas proses belajar dikorbankan untuk hasil akhir yang berupa angka.

Krisis moral pada anak dan remaja sering dianggap sebagai masalah sosial yang abstrak, namun kita bisa belajar dari pendekatan ilmiah yang lebih terukur. Mirip seperti Perubahan Volume Bola Logam pada Kenaikan Suhu 30°C–80°C , tekanan lingkungan dan paparan ‘panasnya’ konten negatif secara konstan dapat memicu ekspansi perilaku menyimpang. Pemahaman ini menguatkan bahwa fondasi karakter yang rapuh akan mudah berubah bentuk ketika diterpa perubahan zaman yang begitu cepat.

Pergeseran Nilai dalam Budaya Populer dan Peer Group

Budaya populer dan kelompok sebaya membentuk “kurikulum tersembunyi” yang sangat kuat bagi remaja. Di sini, mereka belajar tentang apa yang dianggap keren, diterima, dan berharga. Masalahnya, tren budaya pop dan dinamika peer group saat ini sering kali mempromosikan nilai-nilai yang bertentangan dengan pendidikan moral tradisional, mengglamorisasi gaya hidup instan, hedonistik, dan individualistik.

Analisis terhadap lirik musik populer, konten film, dan persona selebritas di media sosial sering menunjukkan pola yang sama: kesuksesan diukur dari kemewahan, popularitas diukur dari jumlah follower, dan kebahagiaan dicari melalui kepuasan materi serta sensasi sesaat. Tanggung jawab sosial, kesederhanaan, dan proses kerja keras sering digambarkan sebagai sesuatu yang membosankan atau ketinggalan zaman.

Mekanisme Tekanan Teman Sebaya

Peer pressure tidak selalu berupa paksanaan terang-terangan. Lebih sering, ia bekerja melalui mekanisme halus seperti keinginan untuk diterima, takut dikucilkan, atau dianggap tidak gaul. Dalam kelompok remaja, konformitas sering menjadi harga untuk mendapatkan rasa memiliki. Mekanisme ini dapat mendorong remaja yang sebenarnya tahu batasan moral untuk mengikutinya dalam tindakan amoral, seperti ikut mengejek seorang teman, mencoba rokok atau minuman beralkohol, atau bahkan melakukan vandalisme, hanya untuk membuktikan bahwa mereka “berani” dan “bagian dari grup”.

Nilai yang Diagungkan versus Nilai Moral Tradisional

Ada kesenjangan yang lebar antara nilai-nilai yang sering dirayakan dalam kultur remaja kontemporer dan nilai-nilai moral yang diajarkan secara formal.

- Popularitas & Likes: Diagungkan sebagai validasi utama. Kontras dengan nilai rendah hati dan ketulusan.

- Kekayaan Instan & Gaya Hidup Mewah: Dijadikan simbol kesuksesan tertinggi. Kontras dengan nilai kerja keras, hidup sederhana, dan bersyukur.

- Kebebasan tanpa Batas: Dipahami sebagai hak mutlak untuk melakukan apa pun yang diinginkan. Kontras dengan nilai tanggung jawab, kewajiban, dan menghormati orang lain.

- Kekerasan sebagai Solusi & Kekuatan: Dalam beberapa subkultur, kekerasan (fisik atau verbal) diromantisasi sebagai tanda kejantanan atau kekuatan. Kontras dengan nilai perdamaian, dialog, dan kasih sayang.

Percakapan dalam Peer Group yang Mendukung Perilaku Berisiko

“Ah, kamu terlalu polos, Dek. Nggak nyobain nggak akan tahu rasanya gimana. Cuma satu kali, nggak bakal ketagihan. Lagian kita kan lagi kumpul-kumpul seru, jangan jadi party pooper dong. Nih, gue yang tanggung jawab. Semua orang di sini pada nyoba, kok. Kecuali kamu mau dibilang cupu seumur- hidup?”

Percakapan hipotetis di atas menggambarkan bagaimana tekanan teman sebaya dikemas dengan campuran bujukan, ejekan halus, dan jaminan palsu. Kalimat seperti “semua orang pada nyoba” menciptakan ilusi norma (social proof), sementara label “cupu” atau “polos” menyerang identitas dan harga diri remaja yang sedang berusaha mencari jati diri. Dalam situasi seperti ini, penolakan untuk terlibat dalam perilaku berisiko (seperti penyalahgunaan zat) dianggap sebagai pelanggaran terhadap kode kelompok, sebuah tekanan yang sangat berat untuk dilawan.

Dampak Kondisi Sosial-Ekonomi dan Ketimpangan

Lingkungan sosial-ekonomi membentuk panggung tempat drama moral remaja berlangsung. Ketimpangan, ketidakpastian, dan keterbatasan akses bukanlah alasan untuk pembenaran, tetapi merupakan faktor tekanan yang nyata yang dapat melonggarkan ikatan moral individu terhadap masyarakat. Ketika kebutuhan dasar dan rasa aman sulit terpenuhi, fokus individu sering kali menyempit pada upaya bertahan hidup, yang terkadang mengaburkan batasan etis.

Ketidakpastian ekonomi dalam keluarga menciptakan stres kronis yang dapat meluber ke dalam dinamika pengasuhan. Orang tua yang kelelahan secara mental dan finansial mungkin kurang memiliki sumber daya emosional untuk memberikan pengasuhan yang konsisten dan penuh perhatian. Remaja yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini dapat mengembangkan persepsi bahwa dunia adalah tempat yang tidak adil dan keras, di mana aturan hanya menguntungkan segelintir orang.

Persepsi ini dapat melahirkan sikap apatis, sinisme, atau justru pemberontakan terhadap norma-norma yang ada.

Akses yang Tidak Merata terhadap Sumber Daya Positif

Frustrasi moral sering kali bermula dari rasa ketidakadilan. Remaja dari latar belakang ekonomi lemah mungkin melihat teman sebayanya memiliki akses mudah ke bimbingan belajar, kegiatan ekstrakurikuler yang mahal, atau sekadar ruang rekreasi yang aman dan nyaman. Sementara itu, pilihan mereka terbatas. Frustrasi akibat ketimpangan ini, jika tidak disalurkan dengan baik, dapat berubah menjadi kemarahan, rasa rendah diri, atau keinginan untuk mendapatkan hal-hal tersebut dengan cara instan dan seringkali ilegal, sebagai bentuk kompensasi.

Tekanan Sosio-Ekonomi dan Respons Moral Remaja

Berbagai tekanan dari lingkungan makro dapat memicu respons moral yang berbeda-beda pada remaja, tergantung pada ketahanan individu dan dukungan yang mereka terima.

| Tekanan Sosio-Ekonomi | Karakteristik Tekanan | Respons Moral yang Mungkin Muncul | Contoh Perilaku |

|---|---|---|---|

| Kemiskinan & Keterbatasan Ekstrem | Kebutuhan dasar tidak terpenuhi secara konsisten, akses informasi dan pendidikan terbatas. | Pragmatisme survival, mengutamakan kebutuhan pribadi/keluarga di atas norma sosial. Bisa juga apati atau sebaliknya, solidaritas tinggi dalam komunitas sepadan. | Remaja terlibat dalam jualan narkoba ringan untuk membantu ekonomi keluarga, dengan pembenaran “cari makan”. |

| Urbanisasi & Kepadatan Penduduk | Hilangnya ikatan komunitas tradisional, anonimitas, persaingan sumber daya yang ketat di perkotaan. | Individualisme yang meningkat, berkurangnya rasa tanggung jawab sosial terhadap tetangga atau lingkungan sekitar. | Membuang sampah sembarangan di gang sempit karena merasa “yang lain juga buang”, tidak ada lagi rasa malu terhadap lingkungan. |

| Gelombang Konsumerisme | Banjir iklan dan gaya hidup mewah yang tidak terjangkau, menciptakan rasa “kehilangan” (fear of missing out). | Materialisme, dimana harga diri diukur dari kepemilikan barang. Berpotensi menempuh cara tidak jujur untuk mendapatkannya. | Menjual tugas atau menyontek dengan imbalan uang untuk membeli sneaker keluaran terbaru agar tidak dianggap “kampungan”. |

| Kekerasan Lingkungan & Kerawanan | Tinggal di daerah rawan kriminalitas atau konflik, paparan kekerasan sehari-hari menjadi biasa. | Desensitisasi terhadap kekerasan, keyakinan bahwa kekerasan adalah alat yang sah untuk menyelesaikan masalah atau mendapatkan rasa hormat. | Bergabung dengan geng motor atau kelompok premanisme lokal sebagai cara untuk mendapatkan perlindungan dan identitas. |

Lingkungan Permukiman dan Persepsi terhadap Norma

Bayangkan sebuah kawasan permukiman padat di pinggiran kota. Jalanan sempit dipenuhi sampah yang menggunung di beberapa titik, karena layanan pengangkutan yang tidak teratur. Tembok-tembok penuh coretan dan poster yang sudah sobek. Listrik sering padam, dan suara keributan tetangga adalah hal biasa. Di lingkungan seperti ini, seorang remaja belajar pelajaran nonverbal yang sangat kuat: bahwa aturan (seperti membuang sampah pada tempatnya) tidak ditegakkan, bahwa kepedulian publik rendah, dan bahwa keadaan kumuh adalah sesuatu yang harus diterima.

Norma yang ia serap adalah bahwa ketidakaturan adalah hal yang normal. Ketika ia pergi ke tempat lain yang lebih tertib, mungkin ia akan merasa asing atau justru menganggap tempat itu “terlalu sok steril”. Persepsinya tentang apa yang “normal” dan “dapat diterima” telah dibentuk oleh lingkungannya yang kurang terawat, membuatnya sulit untuk menghargai dan mematuhi tata tertib di ruang publik yang lebih luas.

Penutup: Penyebab Utama Krisis Moral Di Kalangan Anak Dan Remaja Saat Ini

Jadi, apa yang kita hadapi sebenarnya adalah sebuah badai sempurna dari faktor-faktor yang saling memperkuat. Lingkungan digital yang tanpa filter, ketegangan dalam keluarga, pendidikan yang terfragmentasi, pengaruh peer group yang kuat, dan tekanan ekonomi menciptakan sebuah ekosistem yang menantang pertumbuhan moral. Titik terangnya, dengan memahami kompleksitas ini, kita justru menemukan banyak titik intervensi yang mungkin, karena setiap penyebab yang teridentifikasi adalah juga sebuah peluang untuk perbaikan.

Pada akhirnya, membicarakan krisis moral adalah undangan untuk semua pihak—orang tua, pendidik, pembuat kebijakan, bahkan kita sebagai masyarakat—untuk melakukan introspeksi kolektif. Solusinya tidak akan datang dari satu solusi ajaib, tetapi dari upaya konsisten dan kesadaran bahwa membangun karakter adalah proses yang membutuhkan ketulusan dan kesabaran, jauh melampaui sekadar teguran atau larangan.

FAQ Umum

Apakah krisis moral ini berarti generasi sekarang lebih buruk dari generasi sebelumnya?

Tidak tepat disebut lebih buruk. Setiap generasi menghadapi ujian moralnya sendiri dengan konteks zaman yang berbeda. Generasi saat ini dihadapkan pada godaan dan distraksi yang lebih kompleks dan masif, terutama dari dunia digital, yang mempercepat dan memperbesar dampak dari pilihan-pilihan moral mereka.

Bagaimana membedakan antara fase pemberontakan remaja yang wajar dengan indikasi krisis moral?

Pemberontakan remaja yang wajar umumnya masih dalam koridor eksplorasi identitas dan otonomi, dan seringkali bersifat sementara. Indikasi krisis moral cenderung lebih mendalam, ditandai dengan pola berulang dari perilaku yang mengabaikan hak orang lain, ketiadaan penyesalan, dan erosi nilai-nilai dasar seperti kejujuran dan empati dalam berbagai konteks kehidupan.

Apakah kontrol ketat terhadap akses internet dan media sosial adalah solusi utama?

Kontrol dan pengawasan penting, terutama untuk anak yang lebih kecil, tetapi bukan solusi utama yang berkelanjutan. Fokus yang lebih krusial adalah membangun literasi digital dan imunitas moral dari dalam, sehingga remaja memiliki kemampuan kritis untuk menavigasi dunia online secara mandiri dan bertanggung jawab.

Bagaimana peran komunitas di luar keluarga dan sekolah dalam mengatasi ini?

Sangat besar. Komunitas yang kohesif dapat menjadi “keluarga besar” yang memberikan norma sosial positif, teladan, dan ruang kegiatan yang sehat. Ketika ikatan komunitas lemah, remaja lebih rentan mencari pengakuan dari kelompok sebaya atau lingkungan digital yang mungkin kurang mengarahkan pada nilai-nilai yang konstruktif.