10 Perubahan Sosial Negatif di Zaman Sekarang bukan sekadar daftar tren yang mengkhawatirkan, melainkan peta jalan yang mengungkap retakan-retakan dalam fondasi masyarakat kontemporer. Di era yang didorong oleh kecepatan teknologi dan hiperkonektivitas, transformasi sosial terjadi dengan laju yang belum pernah terjadi sebelumnya, seringkali meninggalkan jejak kerusakan pada komunikasi, kesehatan mental, dan ikatan komunitas.

Perubahan sosial ini, yang dipicu oleh algoritma, ekonomi platform, dan budaya digital yang serba instan, telah bergeser dari sekadar evolusi menjadi disrupsi. Dampaknya merambah ke segala aspek, mulai dari cara kita berinteraksi, membentuk identitas, hingga mempercayai informasi. Artikel ini mengeksplorasi sepuluh dampak negatif utama yang sedang membentuk ulang—dan dalam banyak hal, mengikis—struktur sosial kita, memberikan gambaran jelas tentang tantangan yang harus dihadapi bersama.

Pengantar: Memahami Fenomena Perubahan Sosial Kontemporer

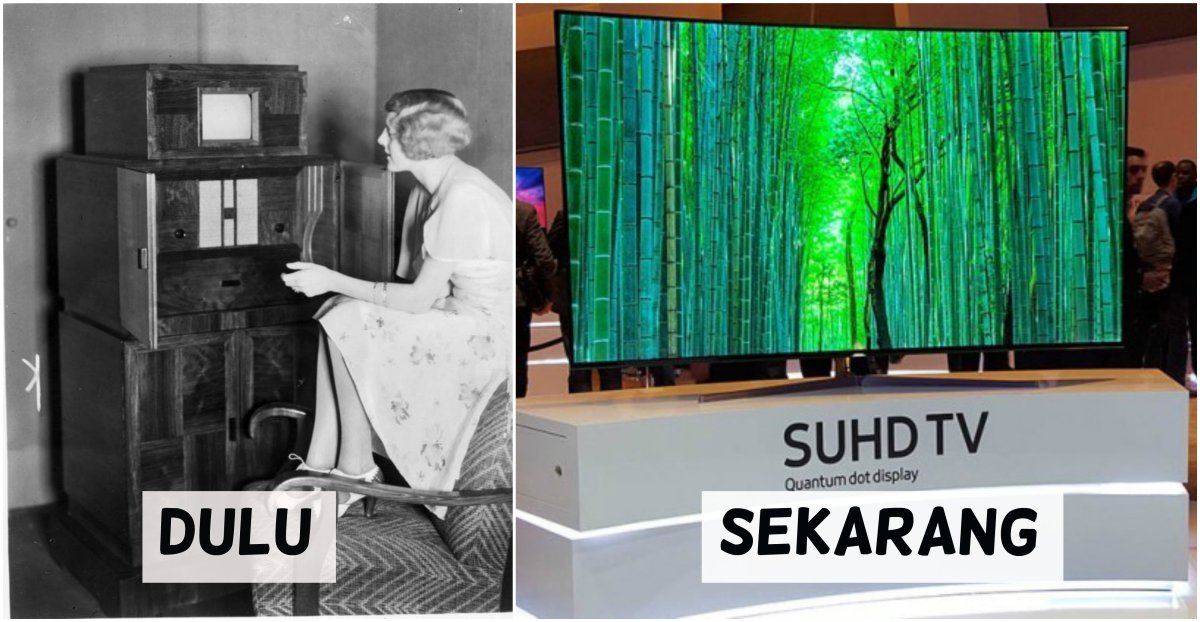

Perubahan sosial bukanlah hal baru, tetapi kecepatan dan skalanya di era modern ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dulu perubahan bergerak lambat, melintasi generasi, kini perubahan terjadi dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Konsep perubahan sosial dalam konteks masyarakat modern mengacu pada transformasi mendasar dalam struktur, nilai, pola perilaku, dan institusi sosial yang didorong terutama oleh kemajuan teknologi digital, globalisasi, dan arus informasi yang hampir tak terbatas.

Faktor pendorong utamanya adalah konvergensi antara internet, perangkat mobile, dan media sosial. Ketiganya menciptakan ekosistem di mana ide, budaya, dan tren menyebar secara viral tanpa hambatan geografis. Selain itu, ekonomi yang mengglobal dan sistem kapitalis platform mempercepat dinamika ini. Perubahan ini, meski membawa banyak kemudahan, juga memiliki wajah gelap. Dampak negatifnya terhadap struktur masyarakat seringkali berupa disintegrasi, di mana ikatan tradisional melemah, ketimpangan menguat, dan konsensus sosial bersama semakin sulit dicapai, digantikan oleh fragmentasi dan polarisasi.

Disrupsi Komunikasi dan Hubungan Interpersonal

Media sosial dan platform pesan instan telah merevolusi cara kita berhubungan, tetapi sering kali dengan mengorbankan kualitas dari hubungan itu sendiri. Komunikasi tatap muka yang kaya dengan bahasa tubuh, nada suara, dan kehadiran penuh perlahan tergantikan oleh interaksi yang terfragmentasi, asinkron, dan seringkali dangkal. Kedalaman percakapan berkurang, digantikan oleh kesibukan untuk membalas cepat atau mengejar jumlah likes dan shares.

Budaya ‘cancel culture’ dan ujaran kebencian online adalah produk dari lingkungan komunikasi yang terdisrupsi ini. Dialog yang sehat, yang memungkinkan adanya perbedaan pendapat dan ruang untuk belajar dari kesalahan, menjadi langka. Sebaliknya, kesalahan sering dihakimi secara massal dan permanen di ruang digital, sementara ujaran kebencian menemukan saluran yang luas dan relatif anonim, merusak fondasi rasa hormat yang diperlukan untuk masyarakat yang kohesif.

Perbandingan Komunikasi Tradisional dan Digital

Untuk memahami pergeseran ini secara lebih konkret, tabel berikut membandingkan beberapa aspek kunci dari kedua mode komunikasi.

| Aspek | Komunikasi Tradisional (Tatap Muka) | Komunikasi Digital | Implikasi Negatif dari Pergeseran |

|---|---|---|---|

| Kedalaman | Interaksi multi-dimensi (kata, nada, bahasa tubuh, konteks) mendorong pemahaman yang lebih dalam. | Sering terbatas pada teks atau emoji, rentan terhadap misinterpretasi dan cenderung lebih dangkal. | Hubungan menjadi kurang bermakna, rasa kesepian dapat meningkat meski secara teknis “terhubung”. |

| Empati | Kehadiran fisik memudahkan penangkapan emosi dan penumbuhan empati secara langsung. | Empati sulit dibangun melalui layar; respon seringkali tertunda dan teredam. | Masyarakat menjadi kurang peka terhadap penderitaan orang lain, mengurangi solidaritas sosial. |

| Resolusi Konflik | Memungkinkan dialog langsung, klarifikasi segera, dan isyarat rekonsiliasi non-verbal. | Konflik mudah meluas, salah paham mengeras, dan “blocking” menjadi solusi instant yang menghindari penyelesaian. | Konflik sosial menjadi lebih mudah dipicu dan lebih sulit diselesaikan, memperdalam perpecahan. |

| Jejak Permanen | Percakapan bersifat sementara dan privat, memungkinkan orang untuk belajar dan melupakan. | Setiap kata dan gambar dapat di-capture, disebarkan, dan diarsipkan selamanya. | Meningkatkan kecemasan sosial, menghambat ekspresi jujur, dan menciptakan budaya penghakiman masa lalu. |

Degradasi Nilai dan Etika di Ruang Publik: 10 Perubahan Sosial Negatif Di Zaman Sekarang

Ruang publik, baik fisik maupun digital, seharusnya menjadi arena tempat nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan saling hormat dijunjung. Namun, gelombang misinformasi dan hoaks yang menyebar lebih cepat daripada fakta telah menggerogoti kepercayaan publik secara fundamental. Ketika kebenaran menjadi relatif dan subjektif berdasarkan kelompok mana seseorang berpihak, fondasi untuk diskusi rasional dan pengambilan keputusan kolektif menjadi rapuh.

Erosi ini juga terlihat dalam menurunnya rasa hormat terhadap otoritas keilmuan dan para pakar. Di banyak diskusi publik, opini pribadi di media sosial sering disetarakan dengan penelitian puluhan tahun dari seorang profesor. Skeptisisme yang sehat berubah menjadi penolakan mentah-mentah terhadap sains dan keahlian, yang konsekuensinya bisa kita lihat dalam penanganan isu-isu seperti kesehatan publik dan perubahan iklim.

Contoh Konkret Degradasi Etika

Degradasi nilai dan etika ini memanifestasi dalam berbagai bidang kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh nyata yang mengilustrasikan masalah ini.

- Politik: Penggunaan buzzer dan bot untuk menyebarkan narasi hitam (black campaign), praktik politik uang yang semakin tersistem, serta pernyataan publik yang sengaja memprovokasi dan memecah belah untuk meraup dukungan.

- Bisnis: Praktek greenwashing (mengklaim ramah lingkungan palsu), eksploitasi pekerja dalam ekonomi gig tanpa jaminan sosial, hingga manipulasi data pengguna untuk keuntungan iklan tanpa informed consent yang jelas.

- Kehidupan Sehari-hari: Budaya menyontek yang dinormalisasi di institusi pendidikan, plagiarisme konten di media sosial, hingga sikap tidak mengantri dan melanggar aturan dasar lalu lintas karena merasa tidak akan ketahuan.

Ketimpangan Ekonomi dan Digital yang Semakin Melebar

Janji teknologi sebagai pemerataan ternyata jauh dari kenyataan. Alih-alih menjadi jembatan, teknologi justru sering kali menjadi amplifier dari ketimpangan yang sudah ada. Mereka yang memiliki modal, pendidikan, dan akses sejak awal mampu memanfaatkan peluang digital untuk meraup keuntungan yang jauh lebih besar, sementara yang tertinggal semakin sulit mengejar. Mekanisme “winner-takes-all” di ekonomi platform memperparah kondisi ini.

Kelompok rentan yang paling terdampak termasuk pekerja dengan keterampilan rutin yang mudah diotomatisasi, pedagang kecil yang kalah bersaing dengan e-commerce raksasa, serta masyarakat di daerah terpencil dengan infrastruktur digital yang buruk. Mereka tidak hanya menghadapi kesenjangan ekonomi, tetapi juga kesenjangan digital yang membuat mereka sulit untuk keluar dari lingkaran tersebut.

Dampak Negatif Kemajuan Teknologi terhadap Kesetaraan

Dampak dari kemajuan teknologi yang tidak inklusif ini terlihat dalam beberapa dimensi kunci kehidupan sosial dan ekonomi, seperti yang dirinci dalam tabel berikut.

| Dimensi | Dampak Negatif terhadap Lapangan Kerja | Dampak terhadap Akses Pendidikan | Dampak terhadap Kesenjangan Informasi | Dampak terhadap Mobilitas Sosial |

|---|---|---|---|---|

| Keterangan | Otomatisasi dan AI menggantikan pekerjaan rutin, sementara ekonomi gig menawarkan kerja tanpa jaminan dan manfaat, memperbesar precariat (kaum pekerja rentan). | Pendidikan berkualitas tinggi beralih ke platform berbayar atau membutuhkan perangkat dan koneksi yang memadai, mengucilkan anak-anak dari keluarga kurang mampu. | Algoritma media sosial menciptakan “filter bubble”, di mana kelompok elit mengakses informasi pengembangan diri, sementara kelompok marginal lebih banyak terpapar misinformasi dan konten sensasional. | Jalan tradisional untuk naik kelas sosial melalui pendidikan dan kerja stabil semakin sempit, sementara jalur baru (seperti menjadi influencer atau startup) sangat bergantung pada modal sosial dan akses yang tidak merata. |

Gangguan Kesehatan Mental pada Generasi Digital

Hubungan antara penggunaan teknologi berlebihan dan penurunan kesehatan mental semakin jelas terbukti. Korelasi yang kuat ditemukan antara waktu menatap layar dengan peningkatan gejala kecemasan, depresi, dan perasaan kesepian yang paradoksikal. Gaya hidup instan yang dijanjikan oleh teknologi justru menciptakan tekanan konstan untuk selalu update, responsif, dan produktif, tanpa jeda yang cukup untuk pemulihan mental.

Fenomena FOMO (Fear Of Missing Out) adalah motor dari banyak perilaku kompulsif ini. Ketakutan tertinggal dari tren, percakapan, atau pengalaman yang dilihat di media sosial mendorong individu untuk terus terhubung, bahkan mengorbankan tidur dan interaksi dunia nyata. Hal ini mengikis stabilitas emosi, karena kebahagiaan dan harga diri menjadi terlalu bergantung pada validasi eksternal yang fluktuatif.

Ilustrasi: Burnout Digital

Bayangkan seorang profesional muda, Dani (28), yang bekerja di industri kreatif. Gejala burnout digitalnya muncul secara bertahap. Secara emosional, Dani merasa kosong, sinis terhadap pekerjaan yang dulu dicintainya, dan mudah tersinggung. Ia merasa tidak pernah cukup baik dibandingkan dengan rekan-rekannya yang ia lihat sukses di LinkedIn. Secara fisik, ia mengalami insomnia kronis, sering pusing, dan daya tahan tubuh menurun.

Perilakunya berubah: ia terus-menerus memeriksa ponsel bahkan saat makan malam dengan keluarga, produktivitasnya anjlok karena sulit fokus, dan ia menarik diri dari kegiatan sosial offline karena merasa terlalu lelah. Lingkaran ini berputar: kelelahan membuatnya kurang efektif, meningkatkan kecemasan, yang kemudian ia coba redam dengan lebih banyak scrolling di media sosial, yang justru memperparah perasaan tidak mampu dan terisolasi.

Melemahnya Ikatan Komunitas dan Kohesi Sosial

Masyarakat manusia dibangun di atas jaringan kepercayaan dan dukungan timbal balik yang sering kali tumbuh dari interaksi fisik berulang dalam sebuah lokasi—seperti lingkungan RT, perkumpulan arisan, atau klub olahraga lokal. Pergeseran menuju komunitas virtual, meski memungkinkan koneksi berdasarkan minat spesifik, sering kali kehilangan dimensi tanggung jawab dan kedekatan emosional yang melekat pada komunitas berbasis lokasi. Rasa memiliki yang abstrak terhadap grup online sulit menggantikan rasa saling menjaga dengan tetangga sebelah rumah.

Individualisme ekstrem, yang didorong oleh narasi kesuksesan personal dan kemandirian tanpa batas, mengurangi semangat gotong royong. Bantuan dilihat sebagai transaksi, bukan kewajiban sosial. Kepedulian terhadap masalah bersama, seperti kebersihan lingkungan atau keamanan kampung, memudar ketika setiap orang sibuk dengan dunianya sendiri di dalam gawai.

Sosiolog terkenal Robert Putnam, dalam bukunya “Bowling Alone”, telah memperingatkan tentang terkikisnya “modal sosial”—jaringan hubungan yang membangun kepercayaan dan nilai dalam masyarakat. Ia berargumen bahwa partisipasi dalam asosiasi sosial tradisional telah menurun drastis, dan ini memiliki konsekuensi serius bagi kesehatan demokrasi dan kesejahteraan komunitas.

Konsekuensi negatif dari melemahnya ikatan ini sangat nyata. Dalam keadaan krisis, seperti bencana alam atau pandemi, masyarakat dengan kohesi sosial rendah akan lebih lamban merespons dan saling membantu. Tingkat kejahatan bisa lebih tinggi karena tidak ada pengawasan sosial informal. Secara politik, warga menjadi lebih apatis dan mudah dimanipulasi karena tidak ada jaringan komunitas yang memperkuat diskusi rasional dan akuntabilitas pemimpin.

Perubahan Pola Konsumsi dan Budaya Materialistik

Media sosial telah mengubah pamer status dari hal yang bersifat privat menjadi pertunjukan publik yang konstan. Budaya “gengsi” yang dipacu oleh unggahan produk mewah, liburan eksotis, dan gaya hidup sempurna telah mendorong pola konsumsi yang tidak sehat. Banyak orang, terutama generasi muda, terjebak dalam siklus “belanja untuk dipamerkan” yang menggerogoti kesehatan finansial mereka demi menjaga citra digital. Kepuasan hidup menjadi bergantung pada akuisisi barang dan pengalaman yang dapat diunggah, bukan pada nilai kegunaan atau kebahagiaan intrinsiknya.

Fast fashion adalah contoh sempurna dari perubahan sosial negatif di bidang konsumsi. Industri ini mendorong budaya “pakai-buang” dengan menghasilkan pakaian murah yang mengikuti tren super cepat, dengan mengorbankan lingkungan (lima tekstil besar) dan hak-hak buruh. Demikian pula dengan budaya makanan yang menghasilkan sampah kemasan sekali pakai dalam skala masif.

Pola Konsumsi: Kebutuhan vs Keinginan dan Implikasinya

Membedakan antara konsumsi berdasarkan kebutuhan dan keinginan yang dipicu sosial adalah kunci untuk memahami implikasi yang lebih luas.

- Konsumsi Kebutuhan: Berfokus pada barang/jasa untuk memenuhi fungsi dasar (makanan bergizi, pakaian layak, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan). Implikasi sosialnya adalah stabilitas, perencanaan jangka panjang, dan alokasi sumber daya yang berkelanjutan.

- Konsumsi Keinginan (yang Dipacu Sosial): Berfokus pada barang/jasa untuk menandai status, mengikuti tren, atau mendapatkan validasi sosial (gadget edisi terbaru setiap tahun, tas merek mahal, wisata kuliner untuk konten). Implikasi sosialnya adalah hutang pribadi yang meningkat, stres finansial, eksploitasi sumber daya alam, limbah yang berlebihan, dan memperdalam kesenjangan sosial melalui display kekayaan yang tidak merata.

Krisis Identitas dan Nilai Diri di Era Digital

Media sosial pada dasarnya adalah panggung, dan kita adalah kurator sekaligus bintang dari pertunjukan diri kita sendiri. Proses “kurasi diri” (self-curation) ini—memilih foto terbaik, menyunting cerita hidup menjadi highlight reel, dan menampilkan sisi yang dianggap paling menarik—mengarah pada pembentukan identitas yang tidak autentik. Identitas digital ini perlahan bisa terpisah dari diri yang sebenarnya, menciptakan disonansi psikologis dan perasaan menjadi penipu.

Masalahnya diperparah oleh perbandingan sosial yang tidak sehat. Kita secara konstan membandingkan “diri belakang panggung” kita yang berantakan dengan “pertunjukan panggung” yang sempurna dari orang lain. Karena yang kita lihat hampir selalu adalah hasil kurasi, perbandingan ini menjadi sangat tidak adil dan merusak harga diri. Kita merasa gagal karena tidak dapat mencapai standar kehidupan yang sebenarnya adalah ilusi.

Naratif: Perjalanan Krisis Identitas

Rina, seorang mahasiswi, awalnya membuat akun Instagram untuk berbagi kegemarannya pada seni sketsa. Lambat laun, perhatiannya beralih ke jumlah like dan follower. Ia mulai meniru gaya konten influencer populer: pose tertentu, lokasi foto yang aesthetic, bahkan membeli produk yang sebenarnya tidak ia butuh hanya untuk diulas. Sketsa aslinya yang sederhana mulai ia rasa tidak cukup menarik. Ia menghabiskan berjam-jam mengedit foto dan memikirkan caption yang viral.

Di dunia nyata, Rina merasa canggung dan tidak percaya diri dalam pergaulan. Ia merasa ada dua Rina: yang satu percaya diri dan populer di Instagram, yang satunya lagi ragu-ragu dan merasa tidak cukup baik di kampus. Tekanan untuk menjaga konsistensi persona online-nya membuatnya kelelahan dan bertanya-tanya, “Sebenarnya, siapa sih aku?” Kesenjangan antara identitas digital yang dikurasi dan identitas nyata yang berkembang secara organik inilah yang memicu krisis mendalam.

Polarisasi Politik dan Fragmentasi Sosial

Algoritma media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian kita, dan cara terampuh untuk melakukannya adalah dengan menyajikan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan kita yang sudah ada, serta konten yang memicu emosi kuat—seringkali kemarahan atau ketakutan. Mekanisme ini menciptakan “ruang gema” (echo chamber) di mana opini kita hanya dikonfirmasi dan diperkuat, sementara sudut pandang berbeda disaring. Hasilnya bukan diskusi, melainkan penguatan identitas kelompok yang semakin kaku dan terpisah.

Fragmentasi sosial berdasarkan identitas politik ini sangat berbahaya. Lawan politik tidak lagi dilihat sebagai warga negara dengan pendapat berbeda, tetapi sebagai musuh yang bermoral rendah, bodoh, atau ancaman eksistensial. Hal ini menghancurkan common ground yang diperlukan untuk kompromi dan tata kelola bersama. Diskusi keluarga pun bisa hancur karena isu politik yang dipicu oleh narasi polarisasi dari media sosial.

Karakteristik Diskusi Publik: Konstruktif vs Terpolarisasi, 10 Perubahan Sosial Negatif di Zaman Sekarang

Polarisasi mengubah sifat fundamental dari percakapan publik. Tabel berikut menunjukkan perbedaan mendasar antara diskusi yang sehat dan diskusi yang sudah terpolarisasi.

| Aspek | Diskusi Publik yang Konstruktif | Diskusi Publik yang Terpolarisasi | Dampak terhadap Masyarakat |

|---|---|---|---|

| Tujuan | Mencari pemahaman, solusi bersama, atau menemukan kebenaran melalui pertukaran ide. | Memenangkan argumen, mempermalukan lawan, dan memperkuat loyalitas kelompok sendiri. | Menghambat penyelesaian masalah sosial yang kompleks karena fokusnya pada kemenangan, bukan solusi. |

| Penyikapan terhadap Fakta | Fakta dan data digunakan sebagai dasar bersama untuk berargumentasi. | Fakta dipilih secara selektif (cherry-picking) atau ditolak jika tidak mendukung narasi kelompok. | Menciptakan realitas yang terpecah-pecah (multiple realities) di mana tidak ada kebenaran yang disepakati. |

| Pandangan terhadap Lawan Bicara | Dilihat sebagai mitra diskusi dengan perspektif yang mungkin valid. | Dilihat sebagai musuh atau orang yang tidak bermoral yang harus dikalahkan. | Memecah belah ikatan sosial (pertemanan, keluarga) dan menghancurkan rasa percaya antarwarga. |

| Hasil Akhir | Kompromi, kesepakatan, atau setidaknya saling menghormati atas perbedaan. | Peningkatan kebencian, penguatan prasangka, dan seringkali jalan buntu (deadlock). | Mengarah pada stagnasi politik, instabilitas sosial, dan potensi konflik yang lebih besar. |

Tantangan terhadap Privasi dan Otonomi Individu

Source: hipwee.com

Biaya dari kemudahan layanan digital seringkali adalah data pribadi kita. Pengumpulan data masif (big data) oleh korporasi dan negara memiliki implikasi yang dalam bagi kebebasan pribadi. Profil digital kita—yang terdiri dari preferensi, ketakutan, lokasi, dan hubungan—dapat digunakan bukan hanya untuk menargetkan iklan, tetapi juga untuk memengaruhi perilaku, opini politik, dan bahkan hasil pemilihan dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Pengawasan digital yang konstan menciptakan efek “panoptikon”, di mana kita mungkin mulai menyensor diri sendiri karena merasa selalu diawasi.

Ketergantungan pada platform tertentu (seperti satu mesin pencari, satu sistem operasi smartphone, atau satu media sosial dominan) juga mengurangi kemandirian dan kemampuan kritis. Ketika seluruh ekosistem informasi dan komunikasi dikendalikan oleh beberapa entitas, keragaman pandangan dan opsi nyata menjadi terbatas. Kita menjadi kurang terampil dalam mencari informasi secara mandiri dan lebih mudah menerima apa yang disajikan oleh algoritma.

Kehilangan privasi bukan hanya soal rasa malu jika data dibocorkan. Ini adalah masalah fundamental bagi kehidupan demokratis. Tanpa privasi, tidak ada ruang untuk berpikir bebas, bereksperimen dengan ide, atau membentuk oposi politik tanpa rasa takut. Pengawasan yang masif mengubah hubungan antara warga dan negara, serta antara konsumen dan korporasi, menjadi hubungan kekuasaan yang timpang di mana satu pihak tahu segalanya, dan pihak lain transparan sepenuhnya. Ini adalah resep untuk manipulasi dan kontrol sosial, bukan untuk masyarakat yang bebas dan otonom.

Penutupan Akhir

Menelusuri sepuluh perubahan sosial negatif ini mengungkap sebuah paradoks zaman: alat-alat yang dirancang untuk menghubungkan justru sering memisahkan, platform yang bertujuan memberdayakan justru dapat melemahkan, dan arus informasi yang melimpah justru mengaburkan kebenaran. Ancaman terhadap privasi, polarisasi, dan degradasi nilai-nilai publik bukanlah masalah yang akan terselesaikan dengan sendirinya.

Kesimpulannya, masa depan kohesi sosial bergantung pada kesadaran kolektif akan dampak ini dan upaya yang disengaja untuk membangun ketahanan. Ini menuntut literasi digital yang kritis, upaya memulihkan komunikasi yang bermakna, dan komitmen untuk mengutamakan kemanusiaan di atas efisiensi algoritmik. Tantangannya besar, tetapi pengakuan adalah langkah pertama yang penting menuju mitigasi dan, pada akhirnya, pemulihan.

Pertanyaan yang Kerap Ditanyakan

Apakah semua perubahan sosial di zaman sekarang bersifat negatif?

Tidak. Banyak perubahan sosial yang positif, seperti akses informasi yang lebih luas, kesadaran global isu-isu penting, dan inovasi dalam layanan publik. Artikel ini secara khusus menyoroti tren negatif yang perlu diwaspadai dan dikelola agar tidak merusak kemajuan yang telah dicapai.

Bagaimana kita bisa membedakan antara perubahan sosial yang wajar dengan yang bersifat negatif dan merusak?

Perubahan sosial yang merusak cenderung mengikis kepercayaan, meningkatkan konflik tanpa resolusi yang sehat, melemahkan institusi penting, dan menyebabkan penderitaan atau ketimpangan yang meluas pada kelompok masyarakat. Jika sebuah tren secara konsisten dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental, kohesi sosial, atau kesejahteraan kolektif, itu adalah tanda bahaya.

Apakah generasi yang lebih tua juga terdampak oleh perubahan sosial negatif ini, atau hanya generasi digital?

Semua generasi terdampak, meski dengan cara yang berbeda. Generasi digital mungkin lebih merasakan tekanan pada kesehatan mental dan krisis identitas. Sementara generasi yang lebih tua mungkin lebih merasakan disrupsi komunikasi, erosi nilai publik yang mereka kenal, dan ketimpangan digital yang menyulitkan adaptasi di dunia kerja dan sosial baru.

Langkah praktis apa yang bisa dilakukan individu untuk melawan dampak negatif ini dalam kehidupan sehari-hari?

Beberapa langkah praktis termasuk: membatasi waktu di media sosial dan memilih konten secara sadar, memprioritaskan interaksi tatap muka, mengembangkan literasi digital dan verifikasi informasi sebelum menyebar, mendukung bisnis lokal dan komunitas nyata, serta secara berkala melakukan “detoks digital” untuk memulihkan koneksi dengan diri sendiri dan lingkungan sekitar.