Dasar Hukum Pajak dalam Islam itu nggak cuma sekadar aturan bayar-bayaran lho. Kalau dikulik, ternyata fondasinya dalam banget, berakar dari cara pandang Islam soal “kepemilikan” harta itu sendiri. Jadi, sebelum bicara tarif atau objek pajak, kita perlu paham dulu filosofinya: harta yang kita pegang ini sejatinya amanah dari Allah. Dari sini, ceritanya jadi panjang. Negara punya hak mengatur untuk kemaslahatan bersama, dan kewajiban finansial seperti pajak muncul bukan sebagai pemerasan, tapi sebagai bagian dari kontrak sosial yang adil dalam bingkai syariah.

Membahas topik ini seperti menyusuri perjalanan pemikiran yang dinamis. Dari era Khulafaur Rasyidin dengan kharaj dan jizyah-nya, hingga diskusi hangat ulama kontemporer menghadapi sistem negara modern. Prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan harta menjadi kompas utamanya. Lalu, bagaimana hubungannya dengan zakat yang sudah kita kenal? Apakah mereka bersaing atau justru bisa berkolaborasi?

Semua punya pijakan hukum dan logika yang menarik untuk ditelusuri, menunjukkan bahwa fikih Islam itu hidup dan relevan menjawab tantangan zaman.

Konsep Kepemilikan Harta dalam Fikih Muamalah Maliah sebagai Fondasi Kepatuhan Pajak

Sebelum membicarakan pajak, kita perlu memahami dulu bagaimana Islam memandang harta. Pemahaman ini bukan sekadar teori, tapi fondasi filosofis yang menjelaskan mengapa seorang Muslim bisa menerima kewajiban membayar pajak kepada negara, di luar zakat yang sudah jelas perintahnya. Kunci utamanya terletak pada konsep milk atau kepemilikan dalam fikih muamalah.

Dalam Islam, kepemilikan manusia atas harta bukanlah kepemilikan mutlak dan tanpa syarat. Harta pada hakikatnya adalah milik Allah SWT, sementara manusia bertindak sebagai khalifah atau pemegang amanah. Konsep ini tertuang dalam banyak ayat Al-Qur’an, seperti dalam QS. Al-Hadid: 7, yang menyebutkan bahwa harta adalah pemberian Allah untuk dijalankan sesuai dengan aturan-Nya. Dari sini, lahir pembedaan yang sangat cerdas dalam fikih: ada milk at-tam (kepemilikan penuh), kepemilikan terbatas, dan haqq al-‘amm (hak masyarakat).

Kepemilikan penuh memberi kita hak untuk memanfaatkan dan mengembangkan harta, tetapi tetap dibatasi oleh larangan-larangan syariat seperti riba, penipuan, dan pemborosan. Lebih dalam lagi, dalam harta yang kita miliki secara penuh itu, sebenarnya tersimpan hak-hak orang lain yang harus ditunaikan, baik yang bersifat wajib seperti zakat maupun yang timbul dari kebutuhan bersama.

Spektrum Kepemilikan dan Implikasinya terhadap Kontribusi Keuangan

Untuk memudahkan pemahaman, ketiga konsep kepemilikan ini dapat dipetakan beserta implikasinya terhadap kewajiban kontribusi keuangan kepada publik.

| Jenis Kepemilikan | Definisi | Contoh | Implikasi Kontribusi Keuangan |

|---|---|---|---|

| Milk at-Tam (Kepemilikan Penuh) | Kepemilikan komprehensif atas zat dan manfaat suatu harta. | Rumah pribadi, gaji bulanan, keuntungan usaha. | Bisa menjadi objek zakat (jika memenuhi nisab) dan dapat dikenai pajak oleh negara untuk kemaslahatan umum, karena di dalamnya melekat tanggung jawab sosial. |

| Kepemilikan Terbatas | Hanya memiliki hak atas manfaatnya, bukan zatnya. | Hak sewa atas rumah, hak guna lahan. | Kontribusi dihitung dari manfaat yang diperoleh. Zakat mungkin tidak berlaku, tetapi pungutan untuk publik (seperti retribusi) dapat diterapkan atas pemanfaatan fasilitas atau sumber daya tersebut. |

| Haqq al-‘Amm (Hak Masyarakat) | Hak kolektif masyarakat atas sumber daya atau manfaat tertentu. | Jalan umum, sungai, keamanan, udara bersih. | Negara sebagai wakil masyarakat berhak mengatur, mengelola, dan membiayai pemeliharaannya melalui pungutan yang sah (pajak, retribusi) dari mereka yang menikmati atau memiliki kemampuan. |

Zakat dan Pajak: Dua Ranah yang Berbeda

Banyak yang bertanya, kalau sudah bayar zakat, ngapain lagi bayar pajak? Pertanyaan ini terjawab dengan memahami perbedaan mendasar antara keduanya. Zakat adalah ibadah mahdhah yang sifatnya tetap, dengan nisab, haul, dan mustahik yang telah ditentukan secara syar’i. Ia memiliki dimensi spiritual untuk menyucikan harta dan jiwa. Sementara pajak, dalam terminologi fikih, termasuk dalam wilayah siyasah syar’iyyah (kebijakan yang sesuai syariat).

Ia adalah instrumen duniawi yang dibuat penguasa untuk mengatur urusan publik, membiayai negara, dan mencapai kemaslahatan yang tidak terjangkau oleh zakat.

Misalnya, zakat hanya diberikan kepada 8 asnaf yang disebutkan dalam QS. At-Taubah: 60. Dana zakat tidak boleh dialokasikan untuk membangun jembatan atau membayar gaji tentara. Sementara, pajak dari seluruh warga negara—tanpa memandang agama—dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur publik, pendidikan nasional, pertahanan, dan layanan kesehatan universal, yang manfaatnya dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk mustahik zakat itu sendiri.

Prinsip Syariah yang Melandasi Pajak di Luar Zakat

Lalu, atas dasar apa negara boleh memungut pajak selain zakat? Para ulama merujuk pada beberapa prinsip syariah yang luwes dan kontekstual. Pertama, maslahah mursalah, yaitu kemaslahatan yang tidak secara spesifik disebutkan dalam teks, tetapi tidak bertentangan dengan syariat dan diperlukan untuk menjaga kepentingan umum. Jika negara membutuhkan dana untuk membangun rumah sakit atau mengatasi wabah, sementara kas negara dari zakat dan sumber lain tidak mencukupi, maka pemungutan pajak menjadi sebuah maslahah yang dibenarkan.

Kedua, dharuriyat al-khams (lima kebutuhan dasar): perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi kelima hal ini. Untuk menjalankan fungsi perlindungan—seperti melalui sistem pertahanan, kepolisian, dan peradilan—negara memerlukan anggaran yang memadai, yang bisa jadi bersumber dari pajak.

Tinjauan Historis Pungutan Keuangan Publik pada Masa Klasik Islam Pasca Rasulullah

Source: slidesharecdn.com

Setelah masa Rasulullah SAW, wilayah kekuasaan Islam berkembang pesat. Persoalan yang dihadapi negara pun menjadi semakin kompleks. Kebutuhan keuangan untuk membiayai administrasi, pembangunan, dan tentara tidak lagi bisa hanya mengandalkan zakat dan rampasan perang. Dari sinilah, para khalifah dan fuqaha berijtihad merumuskan berbagai bentuk pungutan keuangan publik yang sah secara syariat, dengan konteks sosio-politik yang spesifik.

Dalam Islam, pajak seperti zakat dan kharaj memiliki dasar hukum yang jelas dari Al-Qur’an dan Sunnah, bertujuan untuk keadilan sosial. Nah, sistem hukum Indonesia sendiri ternyata merupakan perpaduan unik, seperti dijelaskan dalam artikel Mengapa Indonesia disebut menganut keluarga hukum Eropa Kontinental dan Anglo‑Saxon. Meski begitu, prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum fiskal Islam tetap relevan untuk dikaji dalam konteks sistem hukum modern Indonesia saat ini.

Pada masa Khulafaur Rasyidin, kita mengenal tiga instrumen utama di luar zakat: kharaj, jizyah, dan ‘usyr. Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada tanah pertanian yang ditaklukkan oleh kaum Muslimin, tetapi tetap dimiliki oleh penduduk asli non-Muslim. Kebijakan ini diterapkan Umar bin Khattab pasca penaklukan Iraq dan Mesir, dengan pertimbangan agar tanah tetap produktif dan negara memiliki sumber pendapatan yang stabil.

Jizyah adalah kontribusi perlindungan yang dibayarkan oleh laki-laki dewasa non-Muslim yang mampu (ahli dzimmah) sebagai kompensasi atas jaminan keamanan jiwa, harta, dan kebebasan beribadah mereka, serta pembebasan dari wajib militer. Sementara ‘usyr adalah bea cukai (biasanya 10% atau 5%) yang dikenakan pada barang dagangan yang melintasi perbatasan negara Islam, baik dari pedagang Muslim maupun non-Muslim.

Rincian Objek, Subjek, dan Alokasi Dana Pungutan Klasik

Berdasarkan literatur fikih klasik, ketiga pungutan tersebut memiliki karakteristik yang dirinci sebagai berikut:

- Kharaj:

- Objek: Tanah pertanian yang ditaklukkan (ardh al-kharaj).

- Subjek: Pemilik/penggarap tanah, umumnya non-Muslim (dzimmi).

- Alokasi: Kas negara (Baitul Mal) untuk membiayai kepentingan umum seperti gaji tentara, pembangunan infrastruktur, dan gaji pegawai.

- Jizyah:

- Objek: Jiwa (sebagai kompensasi jaminan).

- Subjek: Laki-laki dewasa, merdeka, non-Muslim, mampu secara finansial, dan sehat.

- Alokasi: Sama dengan kharaj, untuk kepentingan negara, termasuk di dalamnya perlindungan kepada para pembayar jizyah.

- ‘Usyr (Bea Cukai):

- Objek: Barang dagangan yang melewati perbatasan.

- Subjek: Pedagang, dengan tarif berbeda antara pedagang Muslim (2.5% atau bebas) dan non-Muslim (5% atau 10%).

- Alokasi: Untuk kas negara, seringkali terkait dengan pengawasan perbatasan dan keamanan perdagangan.

Ijtihad Fuqaha dan Administrasi Kharaj

Perkembangan sistem ini tidak lepas dari ijtihad para fuqaha. Seorang faqih ternama, Abu Yusuf, atas permintaan Khalifah Harun al-Rasyid, menulis kitab monumental Al-Kharaj. Kitab ini tidak hanya membahas kharaj, tetapi juga mengatur secara detail berbagai sumber pendapatan dan pengeluaran negara. Abu Yusuf dan lainnya merespons kebutuhan zaman dengan prinsip keadilan. Misalnya, dalam administrasi kharaj, dikenal dua sistem: muqasamah (pungutan berdasarkan persentase hasil panen) dan misahah (pungutan tetap berdasarkan luas tanah).

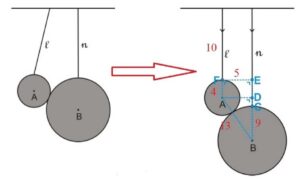

Sistem mana yang dipilih disesuaikan dengan kondisi tanah dan kemaslahatan petani. Ilustrasinya, di suatu wilayah subur dengan risiko gagal panen rendah, mungkin diterapkan misahah agar pendapatan negara stabil. Sebaliknya, di wilayah yang curah hujannya tidak menentu, sistem muqasamah lebih adil karena beban petaninya mengikuti hasil yang diperoleh.

Analogi (Qiyas) untuk Pendapatan Negara Baru

Bagaimana ulama menyikapi bentuk pendapatan baru yang tidak dikenal di masa Nabi, seperti pajak pertambangan atau pungutan atas profesi tertentu? Mereka menggunakan metode qiyas (analogi). Misalnya, hasil tambang diqiyaskan dengan rikaz (harta terpendam) yang zakatnya langsung 20%. Atau, pendapatan dari profesi (al-amwal al-mustafadah) diqiyaskan dengan hasil pertanian atau perdagangan, sehingga masuk dalam kerangka zakat. Namun, untuk pungutan yang sifatnya benar-benar baru dan untuk kepentingan publik yang mendesak, mereka kembali ke prinsip maslahah.

Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam as-Sulthaniyyah menjelaskan bahwa jika Baitul Mal kosong sementara ada kebutuhan mendesak untuk jihad atau membangun tembok pertahanan kota, maka penguasa boleh memungut pajak dari orang kaya, karena ini termasuk dalam kategori an-nafaqat al-wajibah (pengeluaran yang wajib) untuk kemaslahatan bersama. Analoginya adalah kewajiban membiayai perang di jalan Allah, yang bisa dibebankan kepada mereka yang mampu.

Prinsip Keadilan dan Proporsionalitas dalam Mekanisme Pengambilan Pajak Menurut Maqashid Syariah

Dalam Islam, pungutan apapun dari rakyat harus berjalan di atas rel keadilan. Ini bukan sekadar slogan, melainkan prinsip fundamental yang terkait langsung dengan salah satu tujuan syariah ( maqashid syariah), yaitu perlindungan harta ( hifzh al-mal). Melindungi harta bukan berarti negara tidak boleh menyentuhnya sama sekali, tetapi memastikan pengambilannya dilakukan dengan cara yang benar, proporsional, dan untuk tujuan yang benar pula. Keadilan ( al-‘adl) dalam konteks fiskal berarti tidak memberatkan satu kelompok dan meringankan kelompok lain, sementara proporsionalitas ( tanasuk) berarti besaran kontribusi disesuaikan dengan kemampuan ekonomi individu.

Prinsip ini tercermin dari sejarah awal Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz pernah menghentikan pemungutan kharaj dari seorang Muslim yang membeli tanah kharaj, karena beliau memandang beban itu terlalu berat. Ini menunjukkan sensitivitas terhadap kemampuan rakyat. Dalam maqashid syariah, keadilan dalam pengambilan pajak adalah instrumen untuk mencapai kemaslahatan yang lebih luas, seperti stabilitas sosial, pemerataan, dan pencegahan kezaliman oleh penguasa.

Ketika pajak dirasa adil, maka kepatuhan akan tumbuh dengan sendirinya.

Prioritas Alokasi Penerimaan Pajak untuk Kemaslahatan Umum

Pajak yang diambil dari harta milik penuh individu ( milk at-tam) harus dialokasikan untuk kepentingan yang menjadi hak publik ( haqq al-‘amm). Berikut adalah pemetaan kriteria mustahiq (penerima manfaat) pajak menurut siyasah syar’iyyah beserta tingkat prioritasnya.

| Kriteria Mustahiq (Penerima Manfaat) | Contoh Program/Kebutuhan | Tingkat Prioritas | Keterangan |

|---|---|---|---|

| Kebutuhan Dasar dan Keamanan | Pertahanan negara, kepolisian, pemadam kebakaran, sistem peradilan. | Paling Tinggi | Merupakan pilar dharuriyat (kebutuhan primer) untuk menjaga nyawa, harta, dan keamanan bersama. Tanpa ini, negara tidak berfungsi. |

| Infrastruktur Publik dan Pelayanan Dasar | Jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, pendidikan dasar, kesehatan publik. | Tinggi | Mendukung kehidupan layak dan produktivitas masyarakat luas. Akses yang adil menjadi indikator keadilan sosial. |

| Jaminan Sosial dan Perlindungan Warga Rentan | Bantuan untuk fakir miskin non-Muslim, penyandang disabilitas, tunjangan anak yatim piatu di luar asnaf zakat, subsidi pangan. | Sedang hingga Tinggi | Memenuhi prinsip kepedulian sosial dan mencegah kemudaratan. Zakat fokus pada 8 asnaf Muslim, sedangkan pajak menjangkau semua warga. |

| Pengembangan Ilmu dan Kebudayaan | Riset ilmiah, beasiswa, pelestarian budaya, fasilitas olahraga publik. | Sedang | Termasuk dalam hajiyat (kebutuhan sekunder) dan tahsiniyat (pelengkap) yang meningkatkan kualitas peradaban. |

Batasan Syariah dalam Pemungutan Pajak

Negara tidak memiliki kewenangan mutlak dalam memungut pajak. Ada batasan-batasan syariah yang jelas. Pertama, larangan memungut melebihi kemampuan rakyat ( ath-thaqah al-basyariyah). Pajak harus memperhatikan kebutuhan dasar wajib pajak dan keluarganya. Memungut hingga membuat rakyat kesulitan memenuhi kebutuhan pokok adalah kezaliman.

Kedua, larangan pengenaan pajak ganda ( tadakhul al-daribah) pada objek yang sama. Misalnya, jika suatu penghasilan sudah dikenai zakat mal dengan tarif 2.5%, maka pengenaan PPh final dengan tarif tinggi di atasnya tanpa keringanan bisa dianggap memberatkan dan tidak adil, karena mengambil dari sumber yang berlapis.

Contoh Kebijakan Pajak yang Tidak Proporsional dan Solusinya

Sebuah kebijakan pajak yang dianggap tidak proporsional adalah pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang seragam pada semua barang kebutuhan, termasuk sembako pokok bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Bagi orang kaya, membayar PPN 11% untuk minyak goreng mungkin tidak terasa, tetapi bagi keluarga miskin, itu berarti pengurangan porsi beras atau telur di meja makan. Kebijakan seperti ini dapat bertentangan dengan maqashid syariah karena berpotensi menggerus perlindungan harta dan jiwa rakyat kecil.

- Alternatif Solusi:

- Penerapan Tarif Nol (0%) untuk barang kebutuhan pokok yang sangat mendasar seperti beras, garam, gula, dan bahan pangan mentah lainnya.

- Tarif Bertingkat berdasarkan jenis barang, dengan tarif lebih rendah untuk kebutuhan dasar dan lebih tinggi untuk barang mewah.

- Mekanisme Kompensasi langsung seperti bantuan tunai atau subsidi yang tepat sasaran kepada masyarakat berpenghasilan rendah, untuk menetralisir dampak kenaikan harga.

- Memperluas Basis Pajak dengan mengefektifkan pajak atas kekayaan, properti mewah, dan transaksi keuangan spekulatif, sehingga beban tidak hanya bertumpu pada konsumsi.

Interaksi Dinamis antara Zakat Kontemporer dan Sistem Pajak Negara Modern

Di era negara modern dengan anggaran yang sangat besar, muncul pertanyaan praktis: bagaimana hubungan antara zakat dan pajak? Apakah zakat bisa menggantikan pajak, ataukah mereka harus berjalan beriringan? Para ulama kontemporer memiliki pandangan yang beragam, namun mayoritas melihat bahwa kedua instrumen ini memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi ( komplementer). Zakat, dengan karakteristiknya yang tetap dan terbatas pada Muslim, tidak dirancang untuk membiayai seluruh kebutuhan fiskal negara modern seperti jalan tol, bandara, atau riset nuklir.

Sementara pajak memiliki basis yang lebih luas (semua warga) dan lebih fleksibel dalam alokasi.

Posisi zakat dalam sistem keuangan negara bisa berbeda-beda. Di Arab Saudi, zakat dikelola negara tetapi terpisah dari anggaran pendapatan dan belanja umum. Di Indonesia, zakat dikelola oleh badan amil (BAZNAS/LAZ) yang diakui negara, dan pembayarannya bersifat sukarela (kecuali bagi PNS di beberapa daerah). Di Sudan, pernah ada upaya integrasi yang lebih kuat. Intinya, zakat tidak lagi dipandang sebagai substitusi total bagi pajak, melainkan sebagai pilar keuangan sosial Islam yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan pemerataan, sementara pajak menangani pembiayaan negara secara keseluruhan.

Potensi Tumpang Tindih dan Model Integrasi

Masalah konkret yang sering muncul adalah potensi double burden. Seorang pengusaha Muslim, misalnya, dikenai Pajak Penghasilan (PPh) Badan sebesar 22% dari laba bersih, dan di saat yang sama ia juga wajib mengeluarkan zakat mal sebesar 2.5% dari harta dagang yang memenuhi syarat. Meski objek penghitungannya berbeda (laba vs. harta), secara psikologis dan finansial terasa sebagai dua kali pungutan. Untuk mengatasi ini, beberapa model diusulkan.

Model kredit pajak zakat adalah yang paling populer, dimana besaran zakat yang dibayarkan dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak atau bahkan langsung dari jumlah pajak terutang. Model ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Malaysia dan Arab Saudi untuk jenis zakat tertentu. Model lainnya adalah pemisahan fungsi yang jelas, dengan zakat fokus pada program-program spesifik bagi mustahik (8 asnaf) dan pajak untuk infrastruktur publik.

Ilustrasi Sistem Keuangan Negara Ideal, Dasar Hukum Pajak dalam Islam

Bayangkan sebuah sistem keuangan negara yang mengakomodasi zakat dan pajak secara harmonis. Di sistem ini, terdapat dua “lumbung” utama yang saling terhubung. Lumbung pertama adalah Baitul Mal Zakat, yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat secara ketat sesuai 8 asnaf. Lembaga ini independen, diawasi oleh ulama dan profesional, fokus pada program pemberdayaan ekonomi mustahik, bantuan pendidikan anak yatim, dan kesehatan dasar untuk fakir miskin.

Lumbung kedua adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang sumber utamanya dari pajak (PPh, PPN, PBB, cukai) serta sumber daya alam. APBN membiayai keamanan, jalan raya, sekolah negeri, rumah sakit umum, subsidi energi, dan pertahanan. Sebuah jembatan koordinasi dibangun antara kedua lumbung. Misalnya, data mustahik dari Baitul Mal Zakat digunakan pemerintah untuk menyempurnakan program bantuan sosial nasional. Atau, dana APBN bisa dialokasikan sebagai pendamping ( matching fund) untuk program pemberdayaan zakat yang terbukti efektif.

Kriteria dan Skala Prioritas Pendanaan Program Publik

Agar harmonis, perlu ada kesepakatan mengenai program apa yang sebaiknya didanai oleh zakat dan apa yang menjadi domain pajak.

- Didanai Utama oleh Zakat:

- Bantuan konsumtif langsung untuk fakir dan miskin Muslim (memenuhi kebutuhan dasar).

- Beasiswa pendidikan untuk anak yatim dan siswa miskin dari keluarga Muslim.

- Program pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik asnaf (seperti modal usaha, pelatihan).

- Bantuan kesehatan dasar bagi muallaf dan gharimin (orang yang berutang).

- Biaya operasional amil zakat yang profesional.

- Didanai Utama oleh Pajak (APBN):

- Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik nasional (jalan, bandara, pelabuhan, bendungan).

- Sistem pertahanan, keamanan, dan peradilan negara.

- Pendidikan nasional (gaji guru, kurikulum, sekolah negeri) yang melayani semua warga.

- Layanan kesehatan universal (BPJS, rumah sakit pemerintah).

- Jaminan sosial untuk seluruh warga rentan, termasuk non-Muslim dan mereka yang tidak termasuk 8 asnaf.

- Subsidi untuk stabilisasi harga kebutuhan energi dan pangan strategis.

Legitimasi Otoritas Pemerintah dalam Menetapkan Jenis dan Tarif Pajak Baru

Dalam dinamika ekonomi yang terus berubah, negara seringkali merasa perlu mengenalkan jenis pajak baru, misalnya pajak karbon atau pajak atas transaksi digital. Pertanyaannya, sejauh mana pemerintah yang berkuasa memiliki legitimasi ( masyru’iyyah) untuk melakukan hal tersebut menurut kerangka siyasah syar’iyyah? Legitimasi ini tidak datang begitu saja dari kekuasaan, tetapi harus memenuhi syarat dan batasan syariah yang ketat, agar kebijakan itu tidak berubah menjadi pemerasan ( ghashb) terhadap harta rakyat.

Secara umum, otoritas pemerintah dalam menetapkan kebijakan fiskal baru ( istilahat maliyah jadidah) diakui sebagai bagian dari wilayah al-umur al-siyasiyyah (urusan politik) yang luas. Namun, wewenang ini dibatasi oleh tujuan utamanya: merealisasikan kemaslahatan ( maslahah) dan menolak kerusakan ( mafsadah) bagi rakyat. Syarat legitimasi pertama adalah kebutuhan yang nyata ( al-hajah al-‘ammah), bukan sekadar keinginan. Kedua, pungutan baru harus proporsional dan adil, tidak membebani satu kelompok secara berlebihan.

Ketiga, dana yang terkumpul harus dialokasikan secara transparan dan tepat sasaran untuk kepentingan publik yang jelas, bukan untuk korupsi atau pemborosan.

Peran Syura dan Transparansi dalam Perumusan Pajak

Agar terpenuhi prinsip keridhaan ( taradi) meski sifatnya memaksa, proses perumusan kebijakan pajak baru harus melibatkan syura (konsultasi). Dalam konteks modern, ini berarti melibatkan parlemen yang representatif, mendengarkan masukan dari pakar ekonomi, praktisi hukum, dan perwakilan masyarakat sipil, termasuk asosiasi pengusaha dan buruh. Selain itu, transparansi ( kasyafiyah) mutlak diperlukan. Pemerintah wajib menjelaskan kepada publik alasan logis dan syar’i di balik pajak baru, proyeksi penerimaannya, serta rencana alokasi dan mekanisme pengawasannya.

Tanpa dua hal ini, pajak baru akan terasa sebagai keputusan sepihak yang otoriter, jauh dari semangat keadilan Islam.

Spektrum Pandangan Ulama tentang Kewenangan Pemerintah

Para ulama memiliki perbedaan dalam menyikapi elastisitas kewenangan ini, yang dapat dirangkum dalam tabel berikut.

| Aspek | Pandangan Restriktif (Ketat) | Pandangan Elastis (Luwes) | Dasar Pertimbangan |

|---|---|---|---|

| Sumber Hukum | Hanya mengakui pungutan yang ada dalil spesifiknya (zakat, kharaj, jizyah). | Mengakui siyasah syar’iyyah berdasarkan maslahah mursalah dan dharuriyat. | Perbedaan dalam memandang ruang lingkup otoritas penguasa dan metode istinbat hukum. |

| Pajak Baru | Hanya boleh dalam kondisi darurat perang atau bencana, dan bersifat sementara. | Boleh selama memenuhi syarat maslahah, keadilan, dan kebutuhan publik yang riil. | Respons terhadap kompleksitas negara modern dengan kebutuhan anggaran yang sangat dinamis. |

| Peran Rakyat | Kepatuhan mutlak selama penguasa Muslim, kecuali jika jelas maksiat. | Kepatuhan bersyarat, harus ada proses syura dan transparansi untuk legitimasi. | Penekanan pada prinsip keadilan dan mencegah kezaliman penguasa. |

| Contoh Penerapan | Menolak pajak progresif yang tidak ada di masa awal Islam. | Menerima pajak progresif sebagai bentuk keadilan distributif. | Penafsiran terhadap prinsip “dari masing-masing menurut kemampuannya”. |

Prosedur Penetapan Pajak Lingkungan dalam Kerangka Fikih

Mari kita ambil contoh konkret: pemerintah ingin mengenakan “Pajak Karbon” untuk mengurangi polusi dan mendanai energi terbarukan. Bagaimana prosedurnya dalam kerangka fikih? Pertama, identifikasi maslahat: tujuan utamanya adalah melindungi jiwa ( hifzh an-nafs) dan akal ( hifzh al-‘aql) dari polusi, serta melindungi harta ( hifzh al-mal) dari dampak kerusakan lingkungan jangka panjang. Ini termasuk dalam dharuriyat dan hajiyat. Kedua, penentuan subjek dan objek: subjeknya adalah perusahaan penghasil emisi di atas ambang batas tertentu.

Objeknya adalah setiap ton karbon dioksida ekuivalen yang diemisikan. Ketiga, penetapan tarif yang proporsional: tarif harus disesuaikan sehingga memberi efek jera tetapi tidak mematikan industri, dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan. Keempat, mekanisme pengawasan alokasi: harus ada UU yang menjamin dana pajak karbon masuk ke dalam dana khusus yang hanya boleh digunakan untuk program transisi energi, reboisasi, dan kompensasi masyarakat terdampak, dengan audit publik yang ketat.

Pentingnya mekanisme yang jelas ini adalah untuk mencegah penyalahgunaan. Dalam fikih, pungutan untuk tujuan tertentu (al-waqf ‘ala al-mashlahah) harus digunakan tepat untuk tujuan itu. Jika pajak karbon ternyata masuk ke kas umum dan digunakan untuk hal lain, maka legitimasinya runtuh karena terjadi penyimpangan dari maslahah yang dijanjikan, dan bisa dianggap sebagai pemungutan liar ( maks) yang dilarang.

Ringkasan Terakhir: Dasar Hukum Pajak Dalam Islam

Jadi, setelah menelusuri jauh, terlihat jelas bahwa Dasar Hukum Pajak dalam Islam itu berdiri di atas fondasi yang kokoh dan beretika. Ini bukan sekadar legalitas untuk mengisi kas negara, melainkan sebuah instrumen siyasah syar’iyyah yang bertujuan mulia: mewujudkan keadilan, melindungi hak masyarakat, dan mencapai kemaslahatan bersama. Legitimasi pemerintah untuk memungut pajak baru pun tidak mutlak, ia dibatasi oleh prinsip syura, transparansi, dan tentu saja, keadilan substantif yang menjadi ruh dari maqashid syariah.

Pada akhirnya, pemahaman yang komprehensif tentang dasar hukum ini bisa mendudukkan pajak pada tempat yang proporsional. Bukan sebagai beban yang ditanggung dengan keluh kesah, tapi sebagai kontribusi yang disadari untuk bangunan negara yang lebih baik. Di sinilah keindahan fikih Islam terlihat, mampu merajut kewajiban duniawi dengan nilai-nilai ukhrawi, menciptakan harmoni antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam bingkai ketaatan kepada Sang Pemilik Harta yang sebenarnya.

Sudut Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah membayar pajak di negara non-Muslim yang tidak menerapkan syariah Islam itu hukumnya haram?

Tidak serta-merta haram. Mayoritas ulama kontemporer membolehkan dengan beberapa pertimbangan. Selama pajak tersebut digunakan untuk kemaslahatan publik (seperti infrastruktur, keamanan, pendidikan) yang juga dinikmati oleh warga Muslim, dan tarifnya tidak zalim (melebihi kemampuan), maka kewajiban membayarnya berlaku sebagai bentuk memenuhi hak negara tempat tinggal (mu’amalah). Prinsipnya adalah memenuhi kewajiban sebagai warga negara selama tidak bertentangan dengan akidah.

Bagaimana jika uang pajak ternyata digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan syariat, seperti mendanai riba atau kegiatan maksiat?

Ini adalah dilema klasik. Pendapat yang kuat (rajih) menyatakan bahwa kewajiban membayar pajak telah gugur ketika dibayarkan kepada baitul mal (kas negara). Tanggung jawab penggunaan (tasharruf) ada di pihak penguasa yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sebagai wajib pajak, niat kita adalah menunaikan kewajiban kepada negara. Namun, tetap disarankan untuk menyuarakan kritik dan melakukan upaya perbaikan (amar ma’ruf nahi munkar) terhadap kebijakan alokasi anggaran yang tidak sesuai syariah melalui jalur yang legal.

Apakah ada doa atau niat khusus ketika membayar pajak agar bernilai ibadah?

Secara spesifik, tidak ada doa atau lafal niat yang dicontohkan dari Nabi SAW karena pajak dalam bentuk modern adalah produk ijtihad. Namun, kita dapat membangun niat (niyyah) secara umum. Niatkan bahwa pembayaran pajak ini adalah bentuk ketaatan kepada ulil amri (pemerintah) dalam hal yang ma’ruf, pemenuhan hak masyarakat, serta sarana untuk membangun kemaslahatan umum. Dengan niat yang ikhlas seperti itu, aktivitas duniawi seperti bayar pajak bisa bernilai pahala di sisi Allah.

Manakah yang harus didahulukan jika kemampuan finansial terbatas, membayar zakat atau pajak?

Zakat adalah kewajiban ibadah mahdhah (murni) yang hukumnya fundamental (rukun Islam). Sementara pajak adalah kewajiban duniawi (mu’amalah). Oleh karena itu, prioritas utama adalah menunaikan zakat terlebih dahulu jika telah memenuhi nisab dan haul. Setelah itu, baru menunaikan kewajiban pajak. Jika setelah bayar zakat dana untuk pajak tidak mencukupi, perlu dikomunikasikan dengan otoritas pajak untuk mencari solusi, seperti mengajukan keringanan atau pembayaran cicil, karena keduanya adalah kewajiban yang harus ditunaikan.