Empat Undang‑Undang yang Mengatur HAM di Indonesia bukan sekadar teks hukum yang kaku, melainkan fondasi hidup yang membentuk napas keadilan dan martabat kita bersama. Bayangkan, ada empat pilar besar yang berdiri tegak, saling menyangga, untuk memastikan hak-hak mendasar kita sebagai warga negara tidak hanya tertulis indah di atas kertas, tetapi benar-benar bisa dirasakan dalam keseharian. Dari ruang sidang pengadilan hingga ruang kelas sekolah, kerangka hukum ini telah mengubah cara bangsa ini memandang nilai kemanusiaan.

Keempat regulasi tersebut—yang mencakup UU tentang HAM, Pengadilan HAM, Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta Perlindungan Saksi dan Korban—bekerja secara sinergis. Mereka adalah perwujudan nyata dari cita-cita Pancasila dan konstitusi kita, yang berusaha menciptakan keseimbangan yang pas antara kebebasan individu dan tanggung jawab sosial. Dalam perjalanannya, undang-undang ini tidak hanya menjadi alat bagi penegak hukum, tetapi juga mulai merasuk ke dalam kesadaran kolektif masyarakat, mendorong lahirnya tuntutan akan perlakuan yang lebih adil dan setara.

Pelindungan Konstitusional dan Landasan Filosofis HAM dalam Empat Undang-Undang

Keberadaan empat undang-undang utama HAM di Indonesia—yaitu UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis—bukanlah produk hukum yang berdiri sendiri.

Mereka adalah kristalisasi dari janji konstitusi dan napas filosofi Pancasila yang dioperasionalkan dalam pasal-pasal yang konkret. Secara bersama-sama, keempat regulasi ini membangun sebuah ekosistem hukum yang bertujuan untuk melindungi martabat manusia Indonesia dari berbagai dimensi ancaman, mulai dari ranah privat rumah tangga hingga kejahatan berat yang menyentuh kemanusiaan secara universal.

Landasan filosofisnya jelas merujuk pada Pancasila, terutama sila kedua, “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Namun, nilai-nilai Pancasila tidak bekerja secara parsial. Sila pertama tentang Ketuhanan mengafirmasi hak atas kebebasan beragama yang dilindungi. Sila ketiga, Persatuan Indonesia, ditegaskan dengan larangan diskriminasi ras dan etnis. Sila keempat dan kelima tentang kerakyatan dan keadilan sosial menjadi roh dari mekanisme pengadilan HAM dan upaya pemulihan korban.

Dengan kata lain, keempat UU ini adalah alat untuk mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya yang diidealkan oleh Pancasila, di mana hak asasi tidak dimaknai secara individualistik semata, tetapi selalu berimbang dengan kewajiban untuk menghormati hak orang lain, menjaga ketertiban umum, dan memelihara persatuan bangsa. Keseimbangan hak individu dan kewajiban sosial ini tercermin, misalnya, dalam UU HAM yang secara eksplisit menyebutkan kewajiban dasar manusia di samping hak asasinya, atau dalam UU PKDRT yang melindungi korban di ranah domestik tanpa mengabaikan nilai keluarga.

Pemetaan Undang-Undang terhadap Pancasila dan UUD 1945

Untuk melihat keterkaitan yang erat antara keempat undang-undang HAM dengan landasan negara, tabel berikut memetakan setiap regulasi terhadap sila Pancasila yang paling relevan dan pasal konstitusi yang menjadi pijakan utamanya.

| Undang-Undang | Sila Pancasila yang Relevan | Landasan UUD 1945 | Operasionalisasi |

|---|---|---|---|

| UU No. 39/1999 tentang HAM | Sila Kedua (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) | Pasal 28A-28J (Bab XA HAM) | Menjabarkan hak dan kewajiban asasi secara komprehensif, menjadi payung umum perlindungan HAM di Indonesia. |

| UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM | Sila Kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) | Pasal 28I ayat (4) tentang perlindungan dari pelanggaran HAM yang berat. | Mewujudkan keadilan melalui mekanisme peradilan khusus untuk kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. |

| UU No. 23/2004 tentang PKDRT | Sila Pertama (Ketuhanan YME) & Kedua | Pasal 28B ayat (2) tentang hak anak atas kelangsungan hidup dan perlindungan dari kekerasan. | Melindungi unit terkecil masyarakat (keluarga) dari kekerasan, menjamin rasa aman dalam ruang privat. |

| UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis | Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) | Pasal 28I ayat (2) tentang hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif. | Mengikat kebhinekaan dalam kerangka hukum, mencegah konflik sosial berbasis SARA. |

Dinamika Sinkronisasi dan Potensi Overlap Normatif antara Keempat Regulasi HAM

Meskipun masing-masing undang-undang HAM memiliki fokus spesifik, dalam praktik penegakan hukum, batas-batas substantifnya seringkali bersinggungan. Overlap atau tumpang tindih norma ini sebenarnya wajar dalam sistem hukum yang kompleks, tetapi jika tidak dikelola dengan prinsip hukum yang jelas, justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, kasus kekerasan terhadap perempuan bisa saja masuk dalam cakupan UU PKDRT jika terjadi dalam rumah tangga, tetapi jika kekerasan tersebut bersifat massif dan sistematis, ia bisa bergeser ke ranah kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur UU Pengadilan HAM.

Demikian pula, diskriminasi dalam pemberian pelayanan publik bisa dijerat dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, tetapi juga menyentuh prinsip-prinsip umum dalam UU HAM.

Implikasi dari overlap ini memiliki dua sisi. Di satu sisi, ia memberikan perlindungan yang berlapis bagi korban, karena penegak hukum dapat memilih atau menggabungkan pasal-pasal yang paling tepat dan memberikan efek jera terbesar. Di sisi lain, potensi konflik norma bisa muncul, misalnya dalam hal mekanisme pelaporan, kewenangan penyidikan, atau beratnya sanksi. Hal ini menuntut kecerminan aparat penegak hukum dan pemahaman yang mendalam tentang asas-asas hukum seperti lex specialis derogat legi generali (hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum).

Ilustrasi Kasus Pelanggaran HAM yang Tumpang Tindih

Source: kompas.com

Sebuah contoh konkret dapat menggambarkan bagaimana satu situasi dapat diatur oleh lebih dari satu undang-undang HAM.

Seorang perempuan dari kelompok etnis minoritas secara sistematis diteror, diancam, dan kemudian disiksa oleh sekelompok orang di lingkungan tempat tinggalnya karena menolak untuk pindah keyakinan. Kekerasan ini terjadi di dalam dan sekitar rumahnya, melibatkan tetangga, dan didasari oleh kebencian terhadap latar belakang etnis dan agamanya. Korban mengalami trauma berat dan luka fisik. Dalam kasus ini, unsur-unsur pelanggaran dapat dilihat dari: (1) UU PKDRT, jika pelaku adalah anggota keluarga atau orang dekat yang tinggal satu rumah; (2) UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, karena motif utamanya adalah kebencian terhadap etnis dan keyakinannya; (3) UU HAM, karena hak atas rasa aman, bebas dari penyiksaan, dan kebebasan beragama dilanggar; dan (4) UU Pengadilan HAM, jika tindakan tersebut terbukti sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap warga sipil berdasarkan identitas kelompoknya.

Mekanisme Penyelesaian Konflik Norma

Sistem perundang-undangan Indonesia telah mengantisipasi kemungkinan konflik norma melalui beberapa asas dan mekanisme hukum. Asas lex specialis derogat legi generali adalah yang paling utama diterapkan. Dalam contoh kasus di atas, jika kekerasan terjadi dalam rumah tangga, UU PKDRT sebagai hukum yang lebih khusus akan didahulukan daripada ketentuan umum tentang penganiayaan dalam KUHP. Selain itu, terdapat asas lex posterior derogat legi priori (hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama), meskipun asas ini harus dibaca bersama dengan asas lex specialis.

Mekanisme lainnya adalah melalui uji materiil di Mahkamah Konstitusi jika suatu undang-undang dianggap bertentangan dengan UUD 1945, atau melalui penafsiran harmonis oleh hakim dalam putusannya, dimana hakim berusaha mengintegrasikan semangat dari berbagai peraturan yang relevan tanpa saling menafikan, untuk mencapai keadilan substantif bagi korban.

Peran Lembaga Negara Non-Yudikatif dalam Implementasi Empat Pilar HAM

Penegakan hak asasi manusia tidak hanya bergantung pada lembaga peradilan. Lembaga-lembaga negara non-yudikatif yang bersifat independen justru memainkan peran krusial sebagai garda terdepan dalam upaya preventif, mediasi, pemantauan, dan advokasi. Keempat undang-undang HAM memberikan mandat dan ruang gerak yang spesifik bagi lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Ombudsman RI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Interaksi mereka dengan regulasi tersebut menjadikan perlindungan HAM lebih hidup dan terjangkau oleh masyarakat.

Komnas HAM, yang mandatnya terutama bersumber dari UU HAM, berinteraksi dengan semua UU lainnya. Misalnya, Komnas HAM dapat menyelidiki dugaan pelanggaran HAM berat yang masuk dalam UU Pengadilan HAM, atau menerima pengaduan diskriminasi yang diatur UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ombudsman, dengan fokus pada maladministrasi pelayanan publik, sering kali menangani kasus yang juga mengandung unsur diskriminasi (beririsan dengan UU No.

40/2008) atau kekerasan struktural. KPAI, yang punya dasar hukum khusus, sangat erat kaitannya dengan UU PKDRT ketika anak menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sementara LPSK, yang diatur undang-undang tersendiri, menjadi ujung tombak perlindungan bagi saksi dan korban dari semua jenis pelanggaran HAM yang diatur dalam keempat UU tersebut, terutama dalam proses hukum di pengadilan.

Bentuk Kerjasama Ideal Antar Lembaga

Untuk menangani kompleksitas kasus HAM yang sering melibatkan banyak aspek, koordinasi antar lembaga menjadi suatu keharusan. Berikut adalah bentuk-bentuk kerjasama yang idealnya dilakukan:

- Pemetaan dan Rujukan Kasus (Case Referral): Lembaga yang pertama kali menerima pengaduan, misalnya Ombudsman menemukan indikasi kuat diskriminasi rasial, dapat merujuk kasus tersebut ke Komnas HAM atau aparat penegak hukum dengan disertai temuan awal.

- Pendampingan Terintegrasi: Dalam satu kasus perdagangan orang yang melibatkan anak, KPAI dapat mendampingi dari aspek hak anak, LPSK memberikan perlindungan dan bantuan hukum bagi korban sebagai saksi, sementara Komnas HAM memantau apakah ada kelalaian negara yang berpotensi menjadi pelanggaran HAM.

- Penyusunan Panduan Bersama: Membuat protokol penanganan standar untuk kasus-kasus tertentu, seperti kekerasan berbasis gender yang melibatkan disabilitas, dengan merujuk pada UU PKDRT, UU HAM, dan UU Penyandang Disabilitas.

- Pemantauan dan Pelaporan Bersama: Melakukan pemantauan situasi HAM di daerah rawan konflik dan menyusun laporan bersama kepada Presiden dan DPR, yang mencakup analisis berdasarkan semua payung hukum yang relevan.

Narasi Penanganan Kasus Diskriminasi Kolaboratif

Bayangkan sebuah kasus di mana seorang guru perempuan dari keyakinan minoritas di sebuah sekolah negeri secara halus diintimidasi oleh kepala sekolah dan rekan kerjanya untuk mengubah cara berpakaiannya yang dianggap “terlalu religius” dari keyakinannya, dan akhirnya dipindahkan ke unit kerja yang tidak sesuai kompetensinya tanpa alasan jelas. Korban merasa didiskriminasi berdasarkan agama dan gender. Kasus ini bisa ditangani secara kolaboratif.

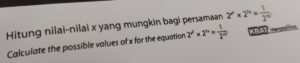

Di Indonesia, jaminan Hak Asasi Manusia diatur oleh empat pilar utama undang-undang, yaitu UUD 1945, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 26 Tahun 2000, dan UU No. 40 Tahun 2008. Prinsip perlindungan ini mirip dengan presisi dalam ilmu pasti, di mana setiap hak harus dihitung dan dijamin secara tepat, seperti halnya ketika kita perlu Hitung gram asam oksalat yang menghasilkan 3 L CO₂ pada 27°C dalam reaksi kimia.

Demikian pula, keempat undang-undang tersebut bekerja dengan akurat untuk memastikan setiap hak warga negara terpenuhi tanpa penyimpangan, menciptakan keseimbangan sosial yang kokoh.

Korban melapor ke Ombudsman karena diduga ada maladministrasi dalam proses mutasi dan pelanggaran netralitas ASN. Ombudsman menyelidiki aspek proseduralnya. Secara paralel, korban juga melapor ke Komnas HAM karena haknya atas kebebasan beragama dan bebas dari diskriminasi (UU HAM dan UU No. 40/2008) dilanggar. Komnas HAM dapat melakukan mediasi atau penyelidikan.

Jika intimidasi yang terjadi bersifat terstruktur dan menimbulkan trauma psikologis berat, LPSK dapat dilibatkan untuk memberikan perlindungan dan bantuan psikologis kepada korban sebagai saksi potensial jika kasus ini nanti berlanjut ke pengadilan. Koordinasi ketiga lembaga ini akan menghasilkan tekanan dan rekomendasi yang lebih komprehensif kepada instansi pendidikan terkait, tidak hanya memulihkan hak korban tetapi juga mencegah praktik serupa terulang.

Transformasi Pemahaman HAM dalam Masyarakat Pasca Pengesahan Keempat Regulasi

Keberadaan keempat undang-undang HAM ini telah menjadi katalisator perubahan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Jika sebelumnya HAM sering dipersepsikan sebagai konsep abstrak dan impor, kini masyarakat memiliki alat hukum yang lebih konkret untuk menyebut dan melawan ketidakadilan. Istilah seperti “KDRT” (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) atau “diskriminasi rasial” telah masuk dalam kosakata sehari-hari, menandakan bahwa masyarakat mulai mengenali bentuk-bentuk pelanggaran hak yang sebelumnya mungkin dianggap sebagai hal biasa atau aib keluarga.

Peningkatan kesadaran ini langsung berbanding lurus dengan peningkatan jumlah pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) di kepolisian, maupun lembaga-lembaga lainnya.

Masyarakat tidak lagi hanya sebagai objek penerima hak, tetapi menjadi subjek yang aktif menuntut pemenuhannya. Gerakan-gerakan sosial dan organisasi masyarakat sipil kini memiliki pijakan hukum yang kuat untuk melakukan advokasi, pendidikan publik, dan pendampingan korban. Mereka dapat dengan spesifik merujuk pada pasal-pasal dalam UU PKDRT saat mengadvokasi korban kekerasan domestik, atau menggunakan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis untuk melawan ujaran kebencian dan kebijakan yang diskriminatif di daerah.

Tuntutan hukum masyarakat pun menjadi lebih terstruktur dan terfokus.

Perbandingan Isu HAM Sebelum dan Sesudah Keempat UU, Empat Undang‑Undang yang Mengatur HAM di Indonesia

| Isu HAM | Situasi Sebelum Ada UU Spesifik | Perkembangan Pasca Keempat UU | Dampak pada Kesadaran |

|---|---|---|---|

| Hak Perempuan (Kekerasan Domestik) | Dianggap urusan privat keluarga, korban enggan melapor, penegakan hukum mengandalkan KUHP yang kurang sensitif gender. | Kekerasan dalam rumah tangga diakui sebagai kejahatan dengan UU PKDRT, ada mekanisme perlindungan sementara (perlindungan dari kepolisian), rumah aman (shelter). | Korban lebih berani melapor, masyarakat mulai mengintervensi tetangga yang diduga mengalami KDRT. |

| Hak Anak | Perlindungan tersebar dalam berbagai peraturan, kurang komprehensif, kekerasan pada anak sering dianggap wajar sebagai bagian dari pendidikan. | UU PKDRT melindungi anak sebagai korban dalam keluarga, UU HAM memperkuat hak anak, mendorong lahirnya UU Perlindungan Anak yang lebih spesifik. | Konsep “hukuman fisik” di sekolah dan rumah mulai banyak dipertanyakan, muncul gerakan parenting positif. |

| Kebebasan Beragama/Berkeyakinan | Konflik sering diselesaikan secara sosial atau adat, kerap diwarnai ketegangan antar kelompok tanpa mekanisme hukum yang jelas. | UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis menjangkau diskriminasi berbasis agama dalam konteks etnis, UU HAM menjadi dasar hukum umum. Meski UU khusus penodaan agama masih problematik, korban memiliki lebih banyak pintu hukum untuk dilalui. | Kelompok minoritas lebih vokal menuntut haknya, isu toleransi menjadi bagian dari diskursus publik yang lebih luas. |

| Hak atas Pengadilan yang Adil bagi Korban Pelanggaran HAM Berat | Korban dan keluarga kesulitan menuntut keadilan untuk peristiwa masa lalu, tidak ada mekanisme peradilan khusus. | UU Pengadilan HAM memberikan harapan bagi penuntasan kasus berat, meski implementasinya penuh tantangan. LPSK hadir untuk melindungi saksi dan korban. | Korban dan keluarga korban peristiwa seperti 1965, 1998, dll., memiliki dasar hukum untuk terus mendorong proses hukum, meski jalan masih panjang. |

Paradigma Baru dalam Pendidikan Kewarganegaraan

Keempat undang-undang ini telah secara signifikan mengubah materi pendidikan kewarganegaraan (PKn) di sekolah menengah. Pembahasan tentang HAM tidak lagi sekadar menghafal pasal-pasal dalam Deklarasi Universal HAM, tetapi dikaitkan dengan regulasi nasional yang nyata. Siswa diajak untuk menganalisis kasus-kasus kekerasan di sekolah melalui lensa UU PKDRT dan UU Perlindungan Anak, atau mendiskusikan fenomena bullying dan ujaran kebencian di media sosial dengan merujuk pada UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU ITE.

Pendekatan pembelajarannya menjadi lebih kontekstual dan aplikatif. Kurikulum sekarang lebih menekankan pada pembentukan sikap dan keterampilan untuk menghormati HAM dalam kehidupan sehari-hari, memahami mekanisme pengaduan, serta mengenali peran lembaga-lembaga perlindungan HAM. Hal ini menciptakan generasi yang tidak hanya paham teori, tetapi juga sadar akan alat-alat hukum yang dapat mereka gunakan untuk membela diri dan orang lain.

Respons Hukum Nasional terhadap Isu HAM Kontemporer Melalui Lensa Empat Undang-Undang

Dunia terus berubah, dan tantangan hak asasi manusia pun berevolusi. Keempat undang-undang HAM kita, yang sebagian besar lahir di awal milenium, diuji oleh realitas kontemporer seperti ruang digital, krisis iklim, dan kompleksitas kejahatan transnasional. Pertanyaannya, sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu merespons tantangan ini? Jawabannya terletak pada kemampuan untuk menafsirkan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip dasar dalam keempat UU tersebut ke dalam konteks baru.

Misalnya, meski tidak ada pasal eksplisit tentang “perlindungan data pribadi” dalam UU HAM, hak atas privasi (Pasal 28G) dapat dan sedang digunakan sebagai dasar argumentasi untuk mendorong regulasi yang lebih kuat. Demikian pula, kejahatan siber berbasis kebencian (hate speech) secara jelas dapat dikaitkan dengan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, meski penegakannya memerlukan pemahaman teknis tentang dunia digital.

Dampak perubahan iklim terhadap Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (EKOSOB) juga mulai dilihat melalui kacamata HAM. Ketika polusi udara dari suatu industri mengakibatkan penyakit pernapasan massal pada masyarakat sekitar, dapat dikaji apakah hal itu merupakan pelanggaran hak atas kesehatan (Pasal 28H UUD 1945, dijabarkan dalam UU HAM) dan apakah kelalaian negara dalam mengawasi industri tersebut bisa berpotensi menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan jika bersifat sistematis (UU Pengadilan HAM).

Kerangka empat UU ini memberikan fondasi nilai dan prinsip yang cukup tangguh untuk menjawab tantangan baru, asalkan dilakukan penafsiran yang progresif dan berwawasan ke depan.

Integrasi dalam Kasus Perdagangan Orang Online

Bayangkan sebuah kasus kompleks perdagangan orang yang dimulai dari rayuan di media sosial, dengan korban anak-anak dari kelompok ekonomi lemah. Pelaku menggunakan platform online untuk merekrut, mengontrol, dan bahkan mengeksploitasi korban secara seksual melalui siaran langsung (live streaming) untuk klien di luar negeri. Sistem peradilan dapat mengintegrasikan keempat UU HAM dengan cara berikut: Pertama, UU PKDRT dapat digunakan jika korban adalah anak yang diperdagangkan oleh anggota keluarganya sendiri.

Kedua, UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dapat diterapkan jika modusnya menargetkan anak-anak dari etnis tertentu yang dianggap rentan. Ketiga, UU HAM menjadi payung besar yang menjamin hak korban atas kebebasan, keamanan, dan bebas dari penyiksaan. Keempat, jika jaringan perdagangan ini terorganisir, melibatkan banyak korban, dan dilakukan secara sistematis, maka unsur-unsur kejahatan terhadap kemanusiaan (perbudakan dan/atau penyiksaan) dalam UU Pengadilan HAM dapat dipertimbangkan.

Penuntutan akan melibatkan pasal-pasal dari KUHP tentang perdagangan orang, UU Perlindungan Anak, dan UU ITE, dengan seluruh prosesnya diawasi oleh Komnas HAM dan korban serta saksi dilindungi oleh LPSK. Integrasi ini memastikan bahwa pendekatan hukum tidak hanya mengejar hukuman bagi pelaku, tetapi juga memulihkan hak-hak korban secara holistik.

Celah Regulasi dan Pendekatan Penafsiran Progresif

Meski kuat, kerangka ini memiliki celah. Isu perlindungan data pribadi dan privasi digital belum diatur secara komprehensif dalam kerangka HAM spesifik. UU PDP yang baru ada masih perlu diuji implementasinya. Selain itu, kejahatan siber yang sangat masif seperti disinformasi yang memicu kekerasan massa, atau dampak bisnis besar seperti fintech lending yang melakukan intimidasi digital, belum sepenuhnya terjangkau oleh definisi dalam UU yang ada.

Untuk mengisi celah ini, diperlukan pendekatan penafsiran hukum yang progresif. Hakim, penegak hukum, dan lembaga negara seperti Komnas HAM dapat menggunakan penafsiran secara purposif, yaitu memahami tujuan luhur dari UU HAM untuk melindungi martabat manusia, dan menerapkannya pada situasi baru. Mereka juga dapat merujuk pada putusan pengadilan internasional dan perkembangan hukum HAM internasional yang telah mengakui isu-isu seperti hak atas lingkungan yang sehat sebagai bagian dari HAM.

Dengan demikian, keempat UU ini tidak menjadi beku, tetapi tetap hidup dan relevan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hak asasi manusia di era yang terus bergerak ini.

Simpulan Akhir

Jadi, setelah menyelami dinamikanya, terlihat jelas bahwa Empat Undang‑Undang yang Mengatur HAM di Indonesia adalah sebuah lanskap hukum yang dinamis dan terus bernapas. Mereka bukan monumen yang statis, melainkan alat kerja yang terus diuji oleh zaman, dari isu diskriminasi tradisional hingga tantangan siber dan perubahan iklim. Keberadaannya telah membuka jalan bagi dialog yang lebih kritis tentang hak asasi, sekaligus menunjukkan bahwa perjalanan menuju perlindungan HAM yang ideal adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir.

Pada akhirnya, kekuatan sejati dari keempat pilar hukum ini terletak bukan hanya pada kata-katanya, tetapi pada bagaimana kita semua—masyarakat, aparat, dan lembaga negara—bersinergi untuk menghidupkannya. Mereka adalah cermin sekaligus pemicu; mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa dan pada saat yang sama mendorong kita untuk terus menjadi masyarakat yang lebih beradab, inklusif, dan peka terhadap hak sesama. Perlindungan HAM adalah kerja kolektif yang tak pernah usai.

Tanya Jawab (Q&A): Empat Undang‑Undang Yang Mengatur HAM Di Indonesia

Apakah keempat UU HAM ini bisa digunakan untuk melaporkan kasus bullying di sekolah?

Ya, sangat bisa. Meski tidak secara eksplisit menyebut “bullying”, prinsip-prinsip dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi dapat diterapkan, terutama jika bullying berbasis ras, etnis, atau latar belakang tertentu. Untuk korban anak, UU Perlindungan Anak juga menjadi payung hukum yang kuat.

Bagaimana jika terjadi benturan aturan antara keempat UU ini dalam satu kasus?

Sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme penyelesaiannya. Asas hukum khusus seperti

-lex specialis derogat legi generali* (aturan yang lebih khusus mengesampingkan yang umum) sering diterapkan. Selain itu, Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang, dan dalam praktiknya, pengadilan akan melakukan penafsiran harmonis untuk menemukan solusi terbaik yang tidak mengesampingkan semangat perlindungan HAM.

Apakah ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan dalam UU ini, misalnya dalam praktik diskriminasi perekrutan?

Iya. UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis misalnya, mengancam pelaku diskriminasi, termasuk korporasi, dengan pidana penjara dan denda. Selain sanksi pidana, korban dapat mengajukan gugatan perdata untuk memperoleh ganti rugi. Komnas HAM juga dapat melakukan mediasi atau memberikan rekomendasi kepada pihak berwenang untuk mengambil tindakan.

Bagaimana peran masyarakat biasa dalam mendukung implementasi keempat UU HAM ini?

Peran masyarakat sangat krusial! Mulai dari memahami hak dan kewajiban sendiri, melaporkan pelanggaran yang dilihat kepada lembaga seperti Komnas HAM atau Ombudsman, hingga mengadvokasi isu HAM di komunitas. Pendidikan dan sosialisasi dari tingkat keluarga juga penting untuk menanamkan nilai-nilai anti-diskriminasi dan penghormatan HAM sejak dini.