Aksulturasi: Pembaruan Budaya Tanpa Menghilangkan Budaya Asli bukanlah sekadar teori akademis yang kaku, melainkan denyut nadi kehidupan kita sehari-hari yang paling nyata. Bayangkan dapur seorang ibu, di mana panci presto berdesis berdampingan dengan lesung batu, atau tarian tradisional yang bergerak lincah di bawah sorotan laser. Inilah proses hidup di mana budaya bernapas, menyerap hal baru, dan bertransformasi tanpa kehilangan jati dirinya yang paling hakiki.

Sebuah dialog tanpa henti antara warisan leluhur dan tawaran zaman, yang justru melahirkan kekayaan bentuk baru yang otentik.

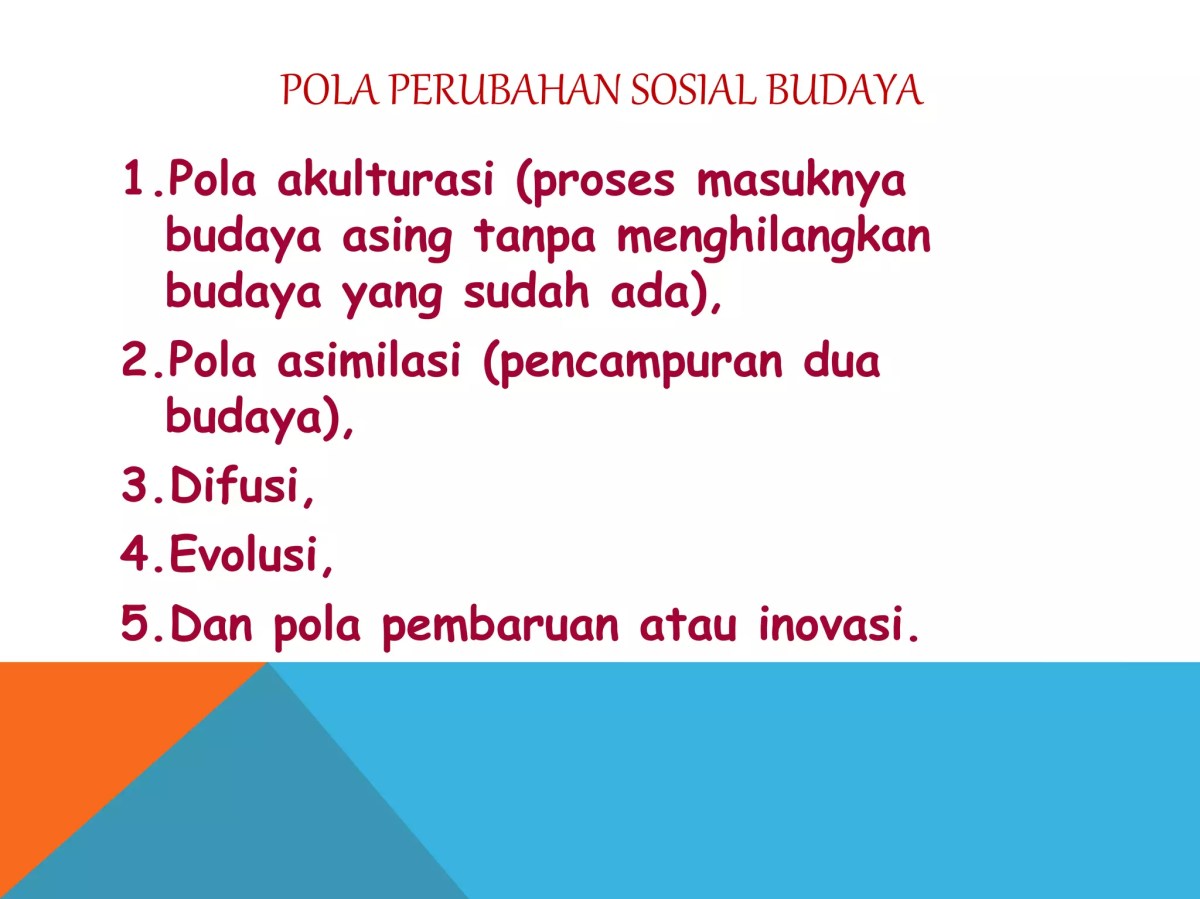

Proses ini terjadi di lima ranah vital kebudayaan: dari filosofi dapur Nusantara, arsitektur vernakular, ritual pertunjukan, mekanisme bahasa daerah, hingga sistem kekerabatan. Di setiap lapisan, masyarakat bukanlah penerima pasif, melainkan agen-agen cerdik yang melakukan seleksi, modifikasi, dan penyatuan. Mereka memilah apa yang bermanfaat dari pengaruh global, lalu menjahitnya dengan benang kebudayaan lokal, sehingga tercipta sebuah mosaik yang sama sekali baru namun tetap berakar kuat pada identitas asal.

Inilah pembaruan yang sejati, bukan penggantian.

Filosofi Dapur Nusantara sebagai Ruang Dialog Budaya

Dapur di Nusantara bukan sekadar tempat memasak. Ia adalah ruang hidup, laboratorium budaya tempat percakapan antar zaman dan benua terjadi dengan paling intim. Di sanalah, melalui tangan-tangan yang terampil, bahan-bahan global diperkenalkan pada teknik lokal, dan sebaliknya, menghasilkan sebuah dialektika rasa yang terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Proses ini bukanlah penyerapan pasif, melainkan sebuah seleksi kreatif yang dilakukan di tingkat paling dasar: rumah tangga.

Ibu dan nenek kita menjadi kurator tak resmi yang memutuskan mana pengaruh asing yang layak diadopsi dan mana yang harus ditolak, semuanya dengan tolok ukur utama: apakah ini selaras dengan cita rasa dan filosofi makan kita?

Pertukaran bahan dan teknik ini berlangsung dalam ritme yang pelan dan penuh pertimbangan. Ambil contoh cabe dan tomat yang berasal dari Amerika, kini menjadi jiwa dari banyak sambal. Mereka tidak menggantikan bumbu asli seperti lengkuas atau kencur, melainkan berasimilasi, menciptakan lapisan rasa baru. Teknik mengaduk dengan wajan (wok) dari budaya Tionghoa diadopsi untuk menciptakan nasi goreng yang khas, namun dengan bumbu dasar seperti bawang merah, bawang putih, dan terasi yang tetap menjadi fondasi.

Penggunaan oven modern untuk memanggang mungkin menggantikan tungku, tetapi ritual membaluri ayam dengan bumbu kuning atau bumbu rujak yang kompleks tetap tidak berubah. Esensinya, otentisitas tidak lagi dilihat dari kemurnian absolut bahan atau alat, tetapi dari kesetiaan pada prinsip keseimbangan rasa—asin, manis, asam, pahit, pedas—dan fungsi sosial makanan itu sendiri.

Adaptasi Bahan dan Teknik dalam Dapur Rumah Tangga

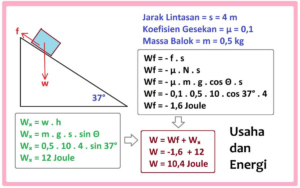

Proses akulturasi kuliner di tingkat domestik dapat dipetakan melalui interaksi antara bahan lokal, teknik asing, dan filosofi pelestarian. Tabel berikut memberikan gambaran konkret bagaimana dialog budaya itu terwujud.

Aksulturasi itu ibarat proses mendengarkan dengan lebih saksama di tengah riuh perubahan. Seperti halnya fenomena menarik bahwa Suara Malam Lebih Jelas Dibanding Siang , dalam kebisingan budaya global, kita perlu menciptakan ‘malam’ yang tenang untuk bisa mendengar dengan jernih suara budaya asli kita. Dengan demikian, pembaruan yang terjadi bukanlah penghapusan, melainkan harmonisasi yang memperkaya, memastikan identitas tetap terdengar jelas dalam simfoni kebudayaan yang baru.

| Bahan Lokal Inti | Adaptasi Teknik Asing | Hasil Akulturasi | Filosofi Pelestarian |

|---|---|---|---|

| Kelapa, Gula Aren, Beras Ketan | Teknik Pembuatan Karamel dan Flambé dari Eropa | Dadar Gulung Isi Unti (Kelapa Serut) dengan Saus Karamel Gula Aren, atau Pisang Flambé dengan Rum yang menggunakan pisang raja. | Mengangkat rasa bumi nusantara (earthy) ke tingkat penyajian yang lebih elegan tanpa mengubah jiwa manis alami dari gula aren dan kelapa. |

| Rempah (Kunyit, Jahe, Serai) | Teknik Slow Cooking dan Braising dari Barat | Rendang atau opor yang dimasak dengan suhu rendah dan waktu lama dalam oven modern, menghasilkan daging yang lebih empuk dan meresap sementara rempah tetap utuh aromanya. | Menghormati proses dan waktu yang merupakan inti dari masakan tradisional, menggunakan teknologi untuk mencapai hasil optimal, bukan untuk memotong jalan. |

| Ikan Laut Segar | Teknik Ceviche dari Amerika Latin | “Ikan Ceviche Sambal Matah”, dimana ikan dimatangkan dengan air jeruk nipis, tetapi diberi sentuhan sambal matah Bali (serai, bawang merah, cabe, minyak kelapa). | Mempertahankan kesegaran dan keutuhan rasa laut dari ikan, hanya metode pengolahannya yang diakulturasi, dengan bumbu lokal yang kuat. |

| Tape Singkong/Ketan | Teknik Pembuatan Dessert Parfait atau Trifle dari Eropa | Parfait tape singkong berlapis krim vanilla dan saus buah tropis, atau es tape modern yang disajikan layaknya sundae. | Melestarikan produk fermentasi tradisional dengan menyajikannya dalam format yang menarik bagi generasi baru, menunjukkan kelezatannya yang timeless. |

Potret Dapur Tradisional Bernafas Modern

Bayangkan sebuah dapur di rumah panggung khas Sumatra atau Jawa. Dindingnya masih dari kayu, dengan ventilasi tinggi di bawah atap untuk sirkulasi udara. Di sudut, lesung batu dan lumpang kayu masih menempati tempat terhormat, siap digunakan untuk mengulek bumbu halus yang membutuhkan sentuhan tangan. Namun, di atas kompor gas yang modern, terletak sebuah wajan besi (pengganti tungku arang) yang sudah berlapis patina dari penggunaan puluhan tahun.

Rice cooker listrik berdampingan dengan dandang tembaga untuk menanak nasi pada acara-acara khusus. Kulkas menyimpan kelapa parut dan bumbu dasar, tetapi proses mengolahnya—sangrai kelapa, tumis bumbu hingga harum—tetap dilakukan dengan cara dan urutan yang diajarkan turun-temurun. Ritual menumbuk bersama di lesung, mencium aroma bumbu yang ditumis untuk memastikan kematangannya, dan menyajikan makanan di atas daun pisang atau piring cantik warisan keluarga, adalah nilai-nilai leluhur yang tetap dipegang teguh, sekalipun alat bantu telah berubah.

Peran Perempuan sebagai Agen Budaya Kuliner

Dalam ekosistem dapur Nusantara, perempuan memegang peran sentral sebagai agen budaya yang lihai dan penuh kebijaksanaan. Mereka adalah garda terdepan yang melakukan seleksi alamiah terhadap pengaruh global. Setiap resep baru dari internet, setiap bumbu instan dari supermarket, atau setiap teknik memasak dari acara TV chef terkenal, akan melalui filter sensorinya yang kritis. Pertanyaannya selalu: “Apakah cocok dengan selera keluarga?” atau “Bisa tidak dimodifikasi pakai bumbu yang ada?” Seorang ibu mungkin akan mengadopsi spaghetti, tetapi saus tomatnya akan diperkaya dengan ebi (udang kering), bawang putih goreng, dan sedikit kecap manis, menciptakan “spaghetti bolognese ala Jawa” yang unik.

Peran ini dilakukan melalui modifikasi halus, bukan revolusi. Mereka mungkin menggunakan blender untuk menghaluskan bumbu, tetapi tetap akan menumisnya dengan api sedang hingga matang sempurna—sebuah prinsip dasar yang tidak boleh dilanggar. Melalui tangan mereka, akulturasi menjadi proses yang hidup, personal, dan penuh rasa, memastikan setiap hidangan baru yang masuk ke meja makan tetap bernapas dalam roh budaya keluarganya.

Arsitektur Vernakular yang Bernapas dalam Modernitas

Menghadapi tantangan lingkungan dan gaya hidup kontemporer, arsitektur Nusantara tidak lantas tercabut dari akarnya. Justru, prinsip-prinsip vernakular yang bijak menemukan napas baru dalam bentuk modern. Integrasi ini bukan sekadar gaya atau tempelan estetis, melainkan sebuah respons kontekstual yang cerdas. Arsitek masa kini melihat kembali kearifan lokal—mulai dari tata ruang yang adaptif, orientasi bangunan yang menghormati matahari dan angin, hingga penggunaan material alam—lalu mendialogkannya dengan teknologi dan kebutuhan zaman.

Hasilnya adalah ruang hidup yang tidak hanya sustainable secara ekologis, tetapi juga meaningful secara kultural.

Prinsip tata ruang tradisional seperti adanya ruang transisi (serambi, teras) yang luas antara alam dan ruang privat, diintegrasikan ke dalam rumah modern dalam bentuk terrace garden, courtyard, atau void yang memungkinkan cahaya dan udara alami masuk. Orientasi bangunan untuk menghindari panas matahari langsung dan menangkap angin silang, yang dulu berdasarkan petuah leluhur, kini dibuktikan secara ilmiah dan diwujudkan dengan bukaan-bukaan strategis dan bentuk atap yang menjorok.

Material alam seperti kayu, bambu, dan batu alam tidak lagi digunakan secara mentah, tetapi melalui proses rekayasa yang meningkatkan daya tahan dan stabilitasnya, seperti kayu laminasi atau panel bambu komposit. Integrasi ini menjawab tantangan lingkungan dengan mengurangi ketergantungan pada AC dan pencahayaan buatan, sekaligus menciptakan kesan hangat dan organik yang sulit didapat dari material industri semata.

Pandangan Seorang Arsitek Muda

“Bagi saya, rumah bukanlah kotak yang kita tempati, melainkan kulit ketiga setelah pakaian dan budaya kita. Dalam proyek terbaru saya di Toraja, saya menggunakan struktur beton bertulang untuk fondasi dan inti bangunan yang kuat, menghadapi kontur tanah yang curam. Namun, seluruh kulit dan wajah rumah itu adalah kayu ukiran khas Toraja (ukiran Pa’sussuk). Saya tidak menempelkan ukiran itu sebagai ornamen di dinding beton yang sudah jadi. Sebaliknya, panel-panel kayu ukir itulah yang menjadi dinding, dipasang pada sistem grid modern. Saat matahari sore menyinari, bayangan ukiran itu bergerak di lantai beton polos, menceritakan dua zaman yang menyatu. Rumah itu modern, aman dari gempa, tetapi setiap jengkalnya berbisik tentang identitas penghuninya.”

Mekanisme Adaptasi Elemen Arsitektur Asing

Adaptasi elemen asing seperti bentuk atap pelana khas Eropa atau jendela kaca besar ala Skandinavia, harus melalui proses kontekstualisasi agar tidak menjadi tempelan. Atap pelana yang curam, misalnya, di daerah tropis dengan hujan deras bisa dimodifikasi dengan memperpanjang overstretch-nya secara dramatis, menciptakan teras yang teduh sekaligus melindungi dinding dari tampias hujan—sebuah fungsi yang sejalan dengan atap limasan atau joglo tradisional Jawa.

Jendela kaca besar dari lantai ke langit-langit tidak hanya untuk pemandangan, tetapi harus dilengkapi dengan kanopi, bilah kayu horizontal (brise-soleil), atau vegetasi untuk mengontrol panas matahari tropis yang menyengat, prinsip yang sama dengan penggunaan tirai bambu atau kayu pada rumah tradisional. Bentuk lengkung (arch) bisa diadaptasi menggunakan material anyaman bambu, mengubahnya dari elemen struktural batu menjadi elemen dekoratif-transparan yang ringan dan sesuai iklim.

Kuncinya adalah memastikan setiap elemen asing yang diadopsi menjalankan fungsi yang relevan dengan konteks iklim, sosial, dan budaya lokal, bukan sekadar menjadi simbol status atau gaya kosong.

Prinsip Merancang Bangunan Berakulturasi

Merancang bangunan yang berhasil mengakulturasi modernitas dan tradisi memerlukan pendekatan yang holistik dan penuh rasa hormat. Beberapa prinsip utama yang dapat dijadikan panduan adalah:

- Fungsionalitas Kontekstual: Setiap elemen desain, baik tradisional maupun modern, harus memiliki fungsi yang jelas dan sesuai dengan kondisi iklim, topografi, dan kebutuhan penghuni masa kini.

- Materialitas yang Jujur dan Hybrid: Menggunakan material lokal dengan teknologi pengolahan modern untuk meningkatkan performa, atau memadukannya secara jujur dengan material modern, menunjukkan ekspresi dari masing-masing material.

- Prinsip Ruang yang Tidak Berubah: Mempertahankan esensi ruang tradisional seperti hierarki dari publik ke privat, keberadaan ruang transisi, dan hubungan harmonis dengan alam, meski wujud fisiknya mungkin berbeda.

- Identitas yang Tersirat, Bukan Tersurat: Menghindari penempelan ornamen tradisional secara literal. Identitas budaya seharusnya muncul dari pengaturan massa, proporsi, sirkulasi cahaya-udara, dan pemilihan material, bukan dari simbol yang dicop-paste.

- Kelenturan dan Adaptabilitas: Merancang ruang yang dapat berubah fungsi sesuai kebutuhan, mencerminkan sifat fleksibel dari rumah-rumah tradisional Nusantara yang tumbuh organik.

Ritual Pertunjukan yang Menyerap Irama Zaman

Seni pertunjukan tradisional di Nusantara menghadapi dilema yang menarik: tetap setia pada pakem atau punah ditinggal zaman. Jawabannya tidak pernah hitam putih. Banyak kelompok seni justru menemukan energi baru dengan membuka diri terhadap irama zaman, mengadopsi narasi kontemporer, teknologi pencahayaan canggih, dan struktur pementasan yang lebih dinamis, tanpa harus mengorbankan esensi spiritual dan filosofi yang menjadi jiwa kesenian tersebut. Transformasi ini adalah sebuah negosiasi budaya yang rumit dan memesankan.

Tari, teater, atau musik ritual tidak lagi semata dipentaskan untuk dewa atau leluhur di pelataran pura atau keraton, tetapi juga untuk audiens global di panggung internasional, dengan bahasa visual yang bisa dicerna bersama, sementara makna sakralnya tetap dijaga dalam proses kreatifnya.

Pertunjukan wayang kulit, misalnya, mulai mengangkat cerita-cerita futuristik atau isu sosial kekinian dengan tetap mempertahankan struktur pakem, karakter punakawan, dan iringan gamelan. Teknologi mapping digital dan proyeksi digunakan untuk menciptakan latar belakang yang dinamis, memperkuat atmosfer cerita tanpa menghilangkan fokus pada siluet wayang itu sendiri. Dalam tari Saman, formasi dan gerakan yang kompak dan ritmis mulai diiringi dengan komposisi musik elektronik yang memadukan beat modern dengan syair Gayo, menarik minat generasi muda tanpa mengurangi kekuatan spiritual dari dzikir dan gerakan yang bersumber dari tradisi.

Esensi spiritual—sebagai media penghubung dengan yang transenden, sebagai penguat solidaritas komunitas, atau sebagai penjaga nilai-nilai—tetap menjadi jantung dari pertunjukan, sekalipun kemasannya telah berubah.

Tahap Kritis dalam Akulturasi Kesenian, Aksulturasi: Pembaruan Budaya Tanpa Menghilangkan Budaya Asli

Proses akulturasi dalam seni pertunjukan umumnya melalui tahapan yang dapat diidentifikasi. Tahap pertama adalah Kontak Awal dan Ketertarikan. Pada fase ini, seniman tradisional terpapar dengan bentuk seni, teknologi, atau narasi baru, baik melalui media, festival, atau kolaborasi. Muncul rasa penasaran dan ketertarikan, seringkali diwarnai dengan kekaguman terhadap hal yang “baru” dan “modern”. Misalnya, seniman teater tradisional melihat penggunaan lighting dramatis dalam pementasan kontemporer dan merasa itu dapat memperkuat emosi adegan tertentu dalam lakon mereka.

Tahap kedua adalah Resistensi dan Pertanyaan. Ketertarikan awal diikuti oleh periode keraguan dan pertahanan diri. Para penjaga tradisi, baik dari kalangan sesepuh maupun seniman sendiri, mulai mempertanyakan: “Apakah ini tidak merusak pakem?” atau “Bukankah makna sakralnya akan hilang?” Fase ini kritis karena menjadi proses penyaringan alami. Resistensi bukan untuk menolak mentah-mentah, tetapi untuk menguji seberapa kuat fondasi tradisi dan elemen mana yang benar-benar inti (esensi) dan mana yang hanya kulit (forma).

Tahap ketiga adalah Sintesis yang Matang. Setelah melalui dialog internal dan eksternal yang panjang, tercapailah titik keseimbangan. Seniman menemukan cara untuk mengintegrasikan unsur baru tersebut dengan cara yang kontekstual dan bermakna. Teknologi lighting tidak sekadar jadi efek wah, tetapi digunakan untuk menyoroti simbol-simbol penting dalam cerita. Musik digital tidak menggantikan gamelan, tetapi menjadi layer tekstur yang memperkaya.

Hasilnya bukan lagi tradisi murni atau modern murni, tetapi sebuah ekspresi budaya hibrid yang otentik, relevan untuk masa kini, dan tetap menghormati akarnya.

Peta Transformasi Elemen Pertunjukan

| Elemen Pertunjukan Asli | Inovasi yang Diadopsi | Proses Negosiasi Budaya | Hasil Akhir yang Berkelanjutan |

|---|---|---|---|

| Iringan Musik Gamelan/Live Musisi | Soundtrack Elektronik, Sampling Suara Gamelan | Musisi tradisional berkolaborasi dengan producer elektronik. Gamelan tetap dimainkan live untuk bagian inti, sementara elemen elektronik menciptakan atmosfer dan transisi. | Karya musik baru yang bisa dinikmati di platform digital, menarik pendengar muda, sekaligus mempertahankan kompleksitas nada dan struktur tradisi. |

| Kostum Tradisional Berat dan Rumit | Bahan Modern (Neoprene, Lycra, Mesh), Potongan Kontemporer | Desainer mempertahankan motif, warna, dan simbol penting dari kostum tradisional, tetapi memotongnya dengan pola yang memungkinkan gerakan lebih leluasa dan mengurangi beban penari. | Kostum yang lebih fungsional, tahan lama, dan nyaman untuk pertunjukan panjang, tanpa kehilangan identitas visual budaya asalnya. |

| Panggung Minimalis (lapangan, pelataran) | Panggung Proscenium dengan Teknologi Mapping & LED Screen | Teknologi visual digunakan bukan sebagai latar belakang yang dominan, tetapi sebagai perluasan narasi. Visualnya diambil dari pola ukir tradisional, alam, atau kaligrafi aksara daerah. | Pertunjukan dengan skala visual yang epik, dapat dipentaskan di venue internasional, sementara konten visualnya justru memperkenalkan kekayaan estetika lokal. |

| Cerita/ Lakon yang Bersumber dari Epik atau Mitologi | Narasi Kontemporer tentang Isu Lingkungan, Kesehatan Mental, Migrasi | Struktur dan karakter simbolik dari cerita tradisional (misalnya, tokoh baik vs jahat, tokoh punakawan) dipinjam untuk membingkai cerita kontemporer, membuat pesan baru terasa akrab. | Kesenian tradisi menjadi media kritik sosial dan refleksi zaman, menunjukkan relevansinya yang tidak pernah padam. |

Adegan Visual Pertunjukan Akulturasi

Lampu gedung pertunjukan meredup. Di atas panggung hitam, sebuah proyeksi mapping digital mulai hidup, menampilkan gelombang laut yang bergerak perlahan, dihiasi motif ukir kapal Phinisi khas Sulawesi. Dari balik kabut kering, muncul sekelompok penari. Mereka mengenakan kain sarung dengan motif tenun Sumba yang bold, namun bagian atasnya berupa korset dari bahan kulit sintetis yang dipotong modern, dihiasi dengan rumbai-rumbai dari plastik daur ulang yang berkilauan.

Gerakan mereka adalah tarian Pakarena yang khas, lambat dan anggun, dengan gerakan tangan yang berputar-putar seperti angin. Namun, setiap hentakan kaki mereka di panggung memicu riak digital pada proyeksi laut di belakangnya. Saat musik memasuki puncak, proyeksi berubah menjadi kumpulan aksara Lontara kuno yang beterbangan seperti burung, mengitari para penari yang kini bergerak dalam formasi spiral yang rapat. Cahaya spotlight yang dingin menyoroti wajah mereka yang penuh konsentrasi, bersanding dengan cahaya hangat dari visual digital yang menceritakan ulang folklore tentang pelayaran nenek moyang.

Dua dunia menyatu dalam satu napas yang magis.

Mekanisme Bahasa Daerah dalam Menyerap Kosakata Global

Bahasa daerah di Indonesia bukanlah entitas yang statis dan tertutup. Sebaliknya, mereka menunjukkan kelenturan yang luar biasa dalam menghadapi gelombang kosakata global. Fenomena penyerapan kata asing ini bukan tanda kelemahan, melainkan bukti vitalitas dan daya adaptasi. Prosesnya tidak asal comot, melainkan melalui mekanisme fonologis dan morfologis yang rumit, sehingga kata serapan itu terdengar “alami” dan seolah-olah selalu menjadi bagian dari bahasa tersebut.

Ini adalah strategi bertahan hidup linguistik: memperkaya diri untuk mengungkapkan konsep baru, tanpa harus menggantikan kosakata inti yang sudah ada untuk nilai-nilai dan realitas lokal yang paling mendalam.

Secara fonologis, bahasa daerah menyesuaikan kata asing dengan sistem bunyinya. Huruf yang tidak ada diganti, dan pola suku kata diubah agar mudah diucapkan. Kata “computer” dalam Bahasa Jawa sering diucapkan “komputer” atau bahkan “kompyuter”, menyesuaikan dengan vokal dan konsonan yang familiar. Dalam Bahasa Sunda, “motorcycle” menjadi “motor”, dan kemudian mendapatkan akhiran “-an” untuk konteks tertentu menjadi “motoran”. Secara morfologis, kata serapan itu diberi afiks (awalan, akhiran) lokal sehingga berfungsi secara tata bahasa.

Kata “upload” dari bahasa Inggris diserap menjadi “ngopload” dalam percakapan santai Bahasa Indonesia daerah, dimana “ng-” adalah prefiks verba aktif dari Jawa/Indonesia. Proses ini membuat kata baru itu tidak lagi terasa asing, tetapi sudah terinfleksi sesuai aturan lokal. Yang penting, penyerapan ini bersifat komplementer. Kata “smartphone” mungkin digunakan, tetapi kata seperti “pikiran”, “hati”, “lelakon” dalam Jawa, atau “rasa” dalam Sunda, tetap tak tergantikan untuk membicarakan konsep-konsep abstrak dan budaya yang lebih dalam.

Peran Generasi dalam Penyaringan Kosakata

Source: slidesharecdn.com

Proses akulturasi linguistik ini melibatkan dialog menarik antara generasi tua dan muda. Generasi muda, yang lebih terpapar media digital dan budaya pop global, sering menjadi introducer pertama. Mereka membawa kata-kata seperti “download”, “streaming”, “flexing”, atau “galau” (yang sendiri serapan dari bahasa Sanskerta yang disadur kembali) ke dalam percakapan sehari-hari. Namun, generasi tua—orang tua, guru, sesepuh—bertindak sebagai filter dan penyeimbang. Mereka mungkin akan mengalihwujudkan kata yang terlalu asing dengan mencari padanan atau menciptakan istilah baru yang lebih sesuai.

Contoh konkretnya, di beberapa komunitas di Bali, untuk konsep “meeting online”, selain menggunakan kata “meeting” yang sudah diserap, mereka juga menggunakan frasa “sangkep virtual”, dimana “sangkep” adalah kata Bali untuk musyawarah atau pertemuan tradisional. Generasi muda mungkin mulai dengan “live streaming”, tetapi neneknya mungkin akan menyebut aktivitas itu “nongton di hape” (nonton di HP) dengan campuran bahasa daerah dan Indonesia.

Percakapan sehari-hari menjadi medan negosiasi yang hidup, dimana kosakata baru diuji, dimodifikasi, dan akhirnya diterima atau ditolak secara organik.

Strategi Kreatif Komunitas Bahasa

Komunitas penutur bahasa daerah, baik secara informal maupun melalui lembaga adat dan budaya, mengembangkan berbagai strategi kreatif untuk mengakulturasi istilah modern:

- Penerjemahan Konseptual: Mencari padanan konsep dalam kosakata lokal yang sudah ada. Misalnya, “cloud computing” mungkin diterjemahkan menjadi “komputasi mega” (mega=awan) dalam beberapa konteks formal Jawa, meski dalam percakapan “cloud” tetap dipakai.

- Pembentukan Kata Baru (Neologisme) dengan Unsur Lokal: Menciptakan istilah baru dengan menggabungkan akar kata lokal. Di Bahasa Minangkabau, untuk “influencer” mungkin bisa dibentuk dari kata “pandito” (orang yang diikuti) atau “pauleh” (pengaruh).

- Pelokalan Fonetik dan Morfologi Penuh: Mengubah kata asing sepenuhnya sehingga seperti kata asli. Contoh sukses dalam Bahasa Indonesia adalah “telepon” dari “telephone”. Dalam bahasa daerah, “stiker” bisa menjadi “setiker”, “software” menjadi “sopwer”.

- Penggunaan dalam Konteks Khusus: Membiarkan kata asing digunakan dalam domain tertentu (teknologi, sains) sambil memperkuat penggunaan bahasa daerah untuk domain budaya, spiritual, dan kekerabatan. Ini adalah bentuk pembagian peran yang sehat.

Revitalisasi Humor dan Cerita Rakyat

Lelucon (dagelan), peribahasa, dan cerita rakyat adalah sarana ampuh untuk menjaga bahasa tetap hidup dan relevan. Kini, medium-medium ini direvitalisasi dengan memasukkan elemen kontemporer. Seorang dalang atau pelawak tradisional mungkin menyisipkan lelucon tentang media sosial dalam bahasa Jawa halus, mengolok-olok sikap “sok viral” dengan analogi tokoh punakawan seperti Petruk. Peribahasa lama seperti “berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian” bisa dimodifikasi dalam konteks startup menjadi “berhutang-hutang ke investor, bersusah-susah dahulu, IPO kemudian”.

Cerita rakyat tentang Si Kancil kini dikisahkan ulang dimana Kancil tidak lagi mencuri ketimun, tetapi “meng-hack” sistem keamanan kebun dengan kecerdikannya. Dengan cara ini, bahasa dan kearifan yang dikandungnya tidak menjadi museum mati. Ia menjadi alat refleksi yang tajam terhadap kehidupan modern, sekaligus menjembatani generasi. Anak muda tertarik karena kontennya relate, dan tanpa sadar mereka mempelajari struktur bahasa, nilai, dan humor yang halus dari budaya mereka sendiri.

Revitalisasi seperti ini adalah bentuk pertahanan budaya yang paling cerdas dan menyenangkan.

Sistem Kekerabatan yang Fleksibel Menyambut Struktur Sosial Baru: Aksulturasi: Pembaruan Budaya Tanpa Menghilangkan Budaya Asli

Denyut sistem kekerabatan Nusantara—yang ditandai oleh nilai gotong royong, penghormatan pada orang tua, dan ikatan keluarga besar—kini berdetak dalam irama era digital, mobilitas tinggi, dan keluarga inti. Tantangannya nyata: bagaimana mempertahankan ruh kebersamaan ketika anggota keluarga tersebar di berbagai kota bahkan negara, dan gaya hidup individualistik menguat? Jawabannya terletak pada fleksibilitas dan adaptasi. Nilai-nilai inti tidak ditinggalkan, tetapi cara mengekspresikannya yang berubah.

Gotong royong tidak lagi selalu berarti fisik berkumpul membangun rumah, tetapi bisa berupa transfer digital untuk biaya pendidikan sepupu, atau keroyokan dalam grup WhatsApp keluarga untuk memecahkan masalah. Penghormatan pada orang tua tetap dijaga, namun komunikasinya mungkin melalui video call setiap minggu, dan bentuk bakti disesuaikan dengan konteks baru, seperti memastikan akses kesehatan yang memadai.

Konsep keluarga besar (extended family) beradaptasi dengan struktur keluarga inti modern. Ikatan tidak lagi melemah, tetapi berubah bentuk. “Keluarga” tidak semata diukur dari kedekatan domisili, tetapi dari intensitas komunikasi dan dukungan emosional. Acara kumpul besar seperti reunian, walimahan, atau acara adat justru menjadi momen penting yang dinanti-nanti untuk menguatkan kembali ikatan yang secara fisik renggang. Nilai musyawarah untuk mufakat tetap dipegang, bahkan untuk memutuskan hal-hal yang sangat modern seperti investasi keluarga atau rencana liburan bersama via aplikasi.

Mobilitas tinggi justru memperluas jaringan kekerabatan, menciptakan “keluarga perantauan” yang saling mendukung di kota baru. Intinya, sistem kekerabatan ini menunjukkan ketangguhannya dengan menyambut struktur sosial baru bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai kanal baru untuk mengekspresikan nilai-nilai lama yang abadi.

Menariknya, konsep aksulturasi yang memadukan pembaruan tanpa menghapus budaya asli punya paralel menarik dalam ajaran agama. Seperti dalam kajian Tuliskan Surah Al‑Qariah dan Al‑Zalzalah Beserta Arti per Ayat , kita diajak memahami esensi perubahan dahsyat hari akhir, namun nilai-nilai inti keimanan tetap terjaga. Begitulah aksulturasi sejati: merangkul dinamika zaman sambil berpegang teguh pada identitas dan nilai pokok yang menjadi jati diri kita.

Skenario Penyelesaian Konflik Keluarga Modern

“Perselisihan itu bermula dari rencana menjual rumah warisan di kampung. Adik bungsu yang tinggal di luar negeri ingin cepat cair, kakak sulung yang di Jakarta ingin dipertahankan sebagai aset, sementara Ibu di kampung berat melepas kenangan. Ketegangan di grup WhatsApp makin memanas. Lalu, sang anak tengah yang berprofesi mediator mengusulkan ‘raras ing kulawarga’ (keharmonisan keluarga). Daripada debat kusir di chat, dia membuat panggung video conference khusus, mengundang semua pihak plus seorang paman yang dihormati sebagai penengah. Dia membuka dengan mengingatkan prinsip ‘sapu lidi’: sendiri mudah patah, bersatu kuat. Setiap pihak diberi waktu bicara tanpa interupsi, layaknya prosesi ‘sungkem’ virtual menyampaikan pendapat. Setelah dua jam ‘musyawarah digital’, tercapai mufakat: rumah tidak dijual, tetapi dikelola bersama sebagai homestay berbasis budaya, dikelola oleh sepupu di kampung dengan sistem bagi hasil transparan via aplikasi. Uang muka untuk renovasi dikumpulkan secara gotong royong digital. Konflik yang bisa meretakkan, justru berakhir dengan solusi yang menguatkan ikatan dan melestarikan warisan.”

Tantangan dan Mekanisme Akulturasi Digital

Tantangan utama mempertahankan ikatan kekerabatan di era digital adalah berkurangnya interaksi fisik yang sarat makna, risiko miskomunikasi di media sosial, dan kesenjangan digital antar generasi. Mekanisme akulturasi muncul sebagai solusi alami. Pertama, ritual komunikasi yang terdigitalisasi. Jika dulu silaturahmi harus tatap muka, kini ada ritual baru: kirim salam via voice note di pagi hari, video call saat makan malam meski beda zona waktu, atau bagi-bagi foto kegiatan di grup keluarga.

Ini adalah adaptasi dari nilai “silaturahmi” dalam format baru. Kedua, gotong royong virtual dan keuangan kolaboratif. Platform digital memungkinkan penggalangan dana keluarga untuk hajatan, pendidikan, atau usaha dengan transparan. Aplikasi e-wallet memudahkan pengiriman “uang belanja” untuk orang tua atau “uang saku” untuk keponakan. Ini adalah transformasi dari nilai “saling menanggung” (solidaritas) ke dalam ekonomi digital.

Mekanisme ini tidak menghapus keinginan untuk bertemu fisik, tetapi justru menjaga kehangatan hubungan di sela-sela kesibukan, sehingga ketika pertemuan fisik terjadi, ikatannya tidak perlu dibangun dari nol lagi.

Pemetaan Adaptasi Nilai Kekerabatan

| Nilai Kekerabatan Inti | Bentuk Tantangan Modern | Wujud Adaptasi | Hasil bagi Kelangsungan Budaya |

|---|---|---|---|

| Gotong Royong (Saling Bantu) | Keterpisahan geografis, waktu terbatas, individualisme. | Gotong royong digital (crowdfunding keluarga, bantuan remote via tukang online), kerja sama project keluarga via platform kolaborasi. | Nilai kebersamaan tetap hidup, proyek-proyek keluarga (usaha, renovasi) tetap berjalan, solidaritas terkonkretisasi dalam ajarannya meski virtual. |

| Penghormatan pada Orang Tua (Leluhur) | Generasi muda sibuk, jarak jauh, perbedaan perspektif. | Komunikasi rutin terjadwal via video call, memastikan akses layanan kesehatan & kenyamanan orang tua via aplikasi, konsultasi penting tetap melibatkan mereka. | Hubungan lintas generasi tetap terjaga, transfer nilai dan cerita keluarga berlanjut, orang tua merasa dihargai dan tidak terasingkan. |

| Keluarga Besar (Extended Family) | Dominasi keluarga inti, mobilitas tinggi, kesibukan masing-masing. | Grup media sosial keluarga sebagai “ruang tamu virtual”, reunian dan acara adat yang diprioritaskan sebagai momentum kumpul fisik, jaringan dukungan perantauan. | Identitas keluarga besar tetap kuat, jaringan sosial dan keamanan terjaga, anak-anak tetap mengenal sanak saudara meski jarang ketemu. |

| Musyawarah untuk Mufakat | Debat kusir di chat, ego individu, keputusan yang terburu-buru. | Musyawarah terstruktur via video conference dengan moderator, mengedepankan data dan empati, keputusan final disepakati bersama dan didokumentasikan. | Konflik diselesaikan secara konstruktif, kebijaksanaan kolektif tetap dijadikan panduan, rasa keadilan dan keterlibatan semua pihak terpenuhi. |

Kesimpulan

Pada akhirnya, aksulturasi mengajarkan kita bahwa ketahanan budaya bukanlah tentang membangun tembok kokoh yang menolak segala perubahan. Sebaliknya, ketahanan itu justru terletak pada kelenturan dan kecerdasan untuk beradaptasi. Seperti pohon beringin yang akarnya menghunjam dalam ke tanah leluhur, namun dahannya lentur menari mengikuti angin zaman. Masa depan budaya kita tidak terletak pada kemurnian statis yang mungkin hanya jadi kenangan, tetapi pada vitalitas dinamis yang terus berkarya.

Dengan merangkul proses akulturasi ini, kita bukan sekadar melestarikan warisan, melainkan aktif menuliskan bab baru yang relevan untuk generasi sekarang dan nanti, memastikan warisan itu tetap hidup, bernyawa, dan berarti.

FAQ dan Solusi

Apakah aksulturasi sama dengan asimilasi?

Tidak. Asimilasi adalah proses di mana budaya minoritas melebur dan menghilang ke dalam budaya dominan. Aksulturasi adalah proses pertukaran dua arah di mana kedua budaya saling mempengaruhi, dan budaya asli tetap dipertahankan sambil mengadopsi unsur baru.

Siapa yang paling berperan dalam proses akulturasi di tingkat masyarakat?

Semua lapisan masyarakat berperan, tetapi sering kali dimulai dari agen-agen budaya di tingkat rumah tangga (seperti para ibu dalam memasak), para perajin, seniman, arsitek, dan penutur bahasa sehari-hari yang melakukan percobaan dan adaptasi secara praktis.

Bagaimana membedakan akulturasi yang sehat dengan hilangnya identitas budaya?

Akulturasi yang sehat tetap mempertahankan filosofi, nilai inti, dan esensi spiritual budaya asli. Unsur baru diadopsi karena fungsionalitas atau kontekstual, bukan sekadar tempelan estetika. Jika unsur asli hanya menjadi simbol hiasan tanpa makna, itu bisa menjadi tanda erosi identitas.

Apakah teknologi digital adalah ancaman atau peluang bagi akulturasi?

Utamanya adalah peluang. Teknologi digital menjadi alat baru untuk merevitalisasi dan menyebarkan budaya, seperti penggunaan mapping digital dalam pertunjukan tradisional atau media sosial untuk melestarikan bahasa daerah. Tantangannya adalah menjaga kedalaman makna di balik kemasan teknologi yang menarik.

Bagaimana generasi muda bisa terlibat aktif dalam proses akulturasi yang positif?

Dengan menjadi “kurator” yang kritis. Mempelajari akar budaya mereka dengan bangga, lalu secara kreatif mencari cara untuk mengungkapkannya kembali melalui medium dan bahasa yang sesuai dengan zaman mereka, seperti musik, desain, konten digital, atau kewirausahaan sosial berbasis budaya.