5 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Dampak Negatifnya bukan sekadar teori, ia adalah narasi hidup kita sehari-hari. Dari bangun tidur yang diawali dengan mengecek notifikasi hingga kembali terlelap sambil memegang ponsel, TIK telah menjadi ekstensi dari diri kita. Revolusi digital ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa, menyatukan kita dengan dunia dalam sekejap, namun di balik layar yang terus menyala, tersimpan cerita lain yang sering kita abaikan.

Rasanya, mustahil membayangkan hidup tanpa sentuhan teknologi, tapi pernahkah kita benar-benar berhenti sejenak dan bertanya: apa harga yang kita bayar untuk konektivitas sempurna ini?

Topik ini mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana TIK membentuk ulang cara kita bekerja, berkomunikasi, dan bahkan merasa. Mulai dari erosi batas antara ruang personal dan profesional, hingga kecemasan akan ketertinggalan yang dipicu oleh algoritma. Kita akan mengeksplorasi paradoksnya: di satu sisi menjadi jembatan penghubung global, di sisi lain berpotensi memecah belah ikatan lokal. Selain itu, diskusi juga akan menyentuh ranah geopolitik data yang rapuh, di mana informasi pribadi kita menjadi komoditas.

Mari kita telusuri bersama anatomi keberadaan TIK dalam hidup modern dan dampak gelap yang mengintai di balik setiap kemudahan.

Anatomi Revolusi Digital dalam Kehidupan Sehari-hari

Revolusi digital bukan lagi sekadar istilah futuristik; ia telah menjadi napas keseharian yang nyaris tak terasa. Tanpa disadari, perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) telah menyusup ke dalam setiap celah ritme hidup manusia, mengatur bangun tidur, mengisi jeda, hingga menidurkan kita kembali. Integrasi ini terjadi begitu mulus sehingga kehadiran smartphone di samping bantal atau smartwatch di pergelangan tangan terasa seperti kebutuhan biologis baru.

Titik interaksi utama bermula dari alarm digital di ponsel yang menggantikan jam beker, dilanjutkan dengan mengecek notifikasi media sosial atau email sebelum kaki menapak lantai. Sepanjang hari, interaksi bergeser dari laptop untuk bekerja, aplikasi pesan untuk bersosialisasi, platform streaming untuk hiburan, hingga perangkat smart home untuk mengatur kenyamanan rumah. Malam hari ditutup dengan ritual scrolling layar yang justru seringkali mengusir rasa kantuk, menyelesaikan siklus ketergantungan 24 jam.

Pergeseran Perangkat TIK dan Dampaknya pada Komunikasi Keluarga

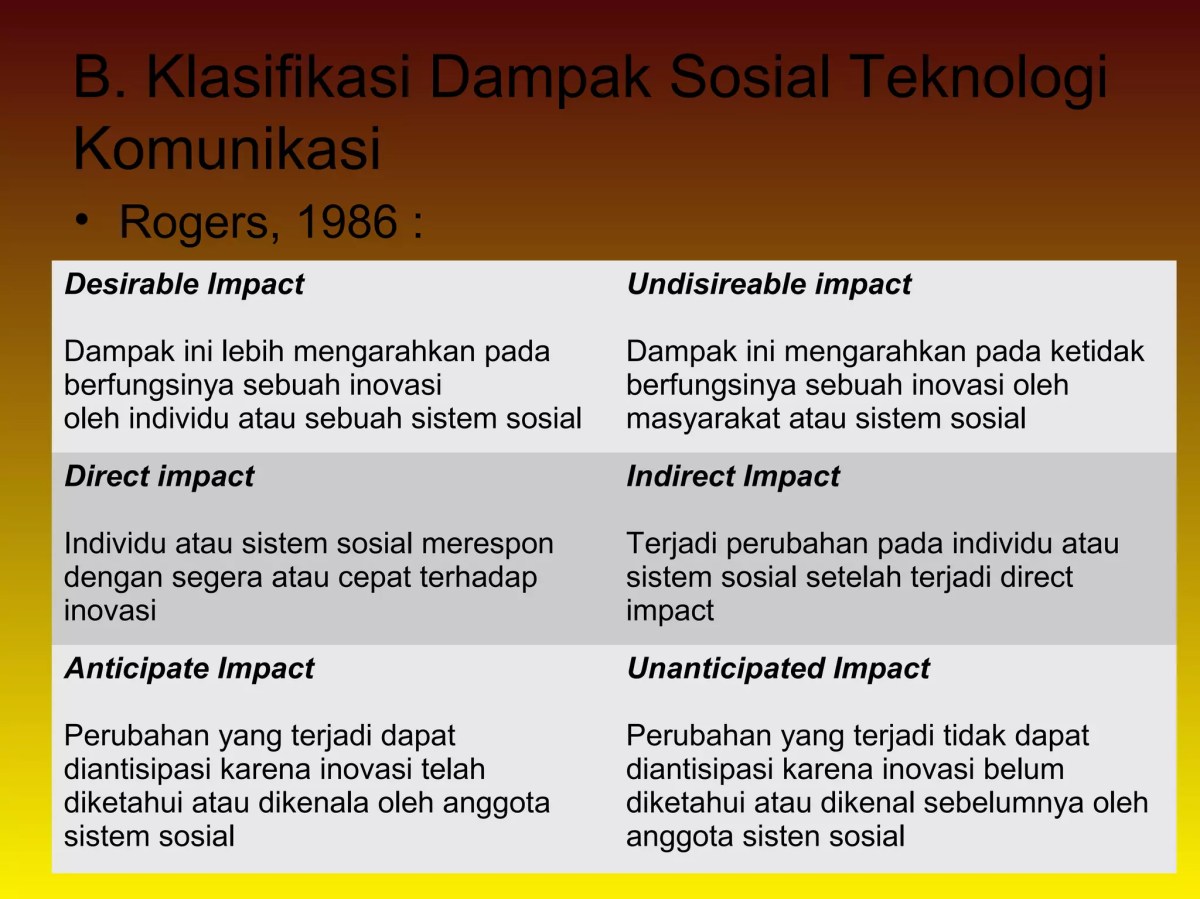

Evolusi perangkat TIK dari masa ke masa tidak hanya mengubah spesifikasi teknis, tetapi juga mendefinisikan ulang pola interaksi dalam unit sosial terkecil, yaitu keluarga. Perangkat yang dahulu bersifat statis dan kolektif telah bertransformasi menjadi personal dan mobile, membawa konsekuensi terhadap kedalaman dan frekuensi percakapan antar anggota keluarga.

| Era/Perangkat | Fungsi Utama | Karakteristik Interaksi | Dampak pada Pola Komunikasi Keluarga |

|---|---|---|---|

| Telepon Rumah (Tradisional) | Komunikasi suara jarak jauh, penerimaan terbatas. | Kolektif, lokasi tetap (ruang keluarga), durasi terukur. | Menciptakan momen bersama, percakapan lebih fokus dan panjang, interupsi dari anggota lain mungkin terjadi. |

| Smartphone (Modern) | Komunikasi multimodal (teks, suara, video), akses internet, hiburan personal. | Personal, mobile, selalu menyala (always-on). | Mengurangi percakapan tatap muka, fragmentasi perhatian saat berkumpul, komunikasi sering bersifat asynchronous (tidak serempak). |

| Televisi Satu Layar (Tradisional) | Hiburan dan informasi satu arah untuk khalayak luas. | Kolektif, jadwal tayang terpusat, pasif. | Menjadi titik kumpul keluarga, memicu diskusi tentang acara yang sama, meski interaksi terbatas saat menonton. |

| Tablet/Streaming Pribadi (Modern) | Hiburan on-demand sesuai selera personal. | Personal, asinkron, konten tak terbatas. | Menghilangkan momen menonton bersama, setiap anggota terisolasi dalam “gelembung” kontennya sendiri, mengurangi topik diskusi bersama. |

Dominasi Aplikasi Pesan Tunggal dalam Interaksi Sosial

Source: slidesharecdn.com

Aplikasi perpesanan instan telah menjadi pusat gravitasi komunikasi sosial modern. Kemampuannya yang multifungsi secara perlahan menggeser berbagai bentuk interaksi langsung yang sebelumnya membutuhkan kehadiran fisik atau medium khusus.

Contohnya, sebuah grup keluarga di aplikasi pesan tunggal kini menggantikan banyak interaksi tradisional. Pembagian kabar penting yang dulu dilakukan melalui kunjungan atau telepon berantai, kini cukup dengan sekali kirim di grup. Rencana kumpul-keluarga didiskusikan via polling digital, menggantikan rapat keluarga. Ucapan selamat ulang tahun yang personal melalui kartu atau telepon, sering kali tereduksi menjadi stiker seragam atau tulisan singkat di deretan chat. Bahkan, berbagi foto anak-anak atau momen liburan tidak lagi melalui album fisik yang dilihat bersama, melainkan lewat unggahan ke grup yang mungkin hanya dibalas dengan emoji “thumbs up”. Aplikasi tunggal itu telah menjadi ruang tamu, papan pengumuman, buku tahunan, dan saluran telepon sekaligus, namun dengan kedalaman emosi yang sering kali lebih dangkal.

Prosedur Detoks Digital sebagai Kebutuhan

Menyadari derasnya arus informasi dan stimulasi digital, banyak individu mulai mencari keseimbangan dengan melakukan detoks digital. Prosedur ini muncul sebagai kebutuhan untuk mengembalikan fokus, mengurangi kecemasan, dan menjalin kembali hubungan yang lebih autentik dengan diri sendiri dan orang sekitar. Prosedur yang umum dilakukan dimulai dengan menetapkan batasan yang jelas, seperti menonaktifkan notifikasi non-esensial di luar jam tertentu. Langkah selanjutnya adalah menetapkan “zona bebas gadget”, misalnya di kamar tidur atau meja makan, untuk menciptakan ruang yang benar-benar bebas dari interupsi digital.

Banyak juga yang menjadwalkan “puasa media sosial” selama akhir pekan atau beberapa hari dalam seminggu, mengganti waktu scrolling dengan membaca buku, berolahraga, atau bertemu teman. Melakukan audit terhadap aplikasi di ponsel dan menghapus yang tidak penting atau terlalu menguras waktu juga menjadi bagian dari prosedur. Inti dari semua ini adalah upaya sadar untuk mengambil kembali kendali atas perhatian dan waktu, yang selama ini secara pasif tersedot oleh desain perangkat dan platform yang memang dirancang untuk membuat kita terus terpaku.

Perbandingan Suasana Ruang Keluarga Dua Era

Ilustrasi suasana ruang keluarga pada era 1990-an menggambarkan sebuah ruang dengan sofa menghadap ke sebuah televisi tabung berlayar cembung yang menjadi pusat perhatian. Telepon kabel dengan kumparan panjang terletak di meja samping, terkadang berdering memecah keheningan. Saat malam tiba, keluarga sering berkumpul menonton sinetron atau berita nasional yang sama. Percakapan terjadi, baik tentang acara yang ditonton, cerita sekolah, atau rencana akhir pekan.

Interupsi dari dunia luar minimal; jika telepon berdering, itu untuk salah satu anggota keluarga dan percakapan berlangsung singkat karena biaya. Dinamika percakapan bersifat kolektif dan terfokus, meski terbatas pada saat televisi dimatikan.

Berbanding terbalik, ilustrasi ruang keluarga era 2020-an menampilkan sebuah ruang dengan televisi layar datar besar yang mungkin sedang menyala, tetapi tidak selalu menjadi pusat gravitasi. Setiap anggota keluarga duduk di sofa yang sama, namun kepala masing-masing tertunduk ke cahaya biru pribadi dari smartphone atau tablet mereka. Televisi mungkin memutar film streaming yang dipilih salah satu anggota, sementara yang lain asyik dengan media sosial atau game online mereka.

Percakapan spontan jarang terjadi; komunikasi justru lebih sering terjadi secara digital, meski secara fisik berdekatan. Suara notifikasi yang berdering dari berbagai perangkat menjadi soundtrack ruangan itu. Telepon rumah sudah lenyap, digantikan oleh ponsel yang selalu melekat di genggaman. Dinamika percakapan menjadi terfragmentasi, terdistraksi, dan sering kali harus bersaing dengan konten menarik dari genggaman masing-masing, mengubah ruang bersama menjadi kumpulan individu yang secara kebetulan berada di lokasi yang sama.

Dimensi Psikologis di Balik Layar yang Terus Menyala

Di balik kenyamanan konektivitas instan, tersembunyi dimensi psikologis yang kompleks dan seringkali menggerogoti ketenangan batin. Layar yang terus menyala bukan hanya sumber informasi, tetapi juga pemicu kecemasan yang halus dan terus-menerus. Fenomena seperti Fear of Missing Out (FOMO) menjadi epidemi terselubung, dimana individu merasa cemas akan tertinggal berita, tren, atau interaksi sosial yang terjadi di dunia maya. Kecemasan ini diperparah oleh banjir notifikasi yang didesain secara algoritmik untuk memancing perhatian.

Platform digital dirancang dengan mekanisme reward yang tidak menentu, mirip dengan mesin slot, sehingga kita terus-menerus memeriksa ponsel untuk mendapatkan “hadiah” berupa likes, komentar, atau pembaruan menarik. Algoritma ini mempelajari pola kita dan menyajikan konten yang paling mungkin membuat kita terpaku, seringkali memicu perbandingan sosial yang tidak sehat dan perasaan tidak pernah cukup.

Tanda-Tanda Awal Ketergantungan pada Validasi Digital, 5 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Dampak Negatifnya

Ketergantungan pada validasi digital seperti likes, shares, dan komentar sering kali dimulai dengan pola perilaku yang tampak biasa, namun dapat berkembang menjadi kebutuhan psikologis yang mengganggu. Mengenali tanda-tanda awal ini penting untuk mencegah dampak yang lebih serius terhadap harga diri dan kesejahteraan mental.

- Perasaan gelisah atau tidak lengkap ketika tidak bisa memeriksa media sosial dalam jangka waktu tertentu, misalnya beberapa jam.

- Mengukur nilai atau keberhasilan suatu momen (seperti liburan atau acara makan malam) berdasarkan jumlah likes dan komentar yang diterima di unggahan foto, bukan berdasarkan pengalaman subjektif.

- Terus-menerus memantau jumlah likes setelah mengunggah sesuatu, dan merasa kecewa atau kurang percaya diri ketika angkanya tidak sesuai harapan.

- Mengubah perilaku di dunia nyata demi konten yang “layak diposting”, seperti mengatur ulang makanan berulang kali untuk foto atau memilih aktivitas berdasarkan potensialnya untuk diunggah.

- Merasa iri atau tidak mampu ketika melihat pencapaian atau kehidupan orang lain di media sosial, meski menyadari bahwa yang ditampilkan seringkali adalah sorotan terbaik.

- Menggunakan media sosial sebagai mekanisme utama untuk meningkatkan mood atau menghilangkan rasa bosan, bukan sebagai pelengkap interaksi sosial nyata.

Tekanan Konektivitas dan Isolasi Sosial

Contoh naratif dapat dilihat dari pengalaman Rina, seorang mahasiswa yang aktif di berbagai grup daring kampus dan komunitas hobi. Awalnya, ia merasa terhubung dan diakui karena selalu merespons chat dengan cepat dan aktif berdiskusi online. Namun, perlahan, tekanan untuk selalu terlihat “online” dan responsif mulai menguras energinya. Ia merasa cemas jika tidak membalas pesan dalam waktu lima menit, khawatir dianggap tidak peduli.

Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar mendalam atau bertemu teman secara langsung, terkikis oleh kewajiban untuk memantau berbagai percakapan digital. Ironisnya, meski daftar “teman” di media sosialnya bertambah ratusan, perasaan kesepian justru menguat. Interaksi digital yang serba cepat dan seringkali dangkal tidak mampu menggantikan kehangatan percakapan tatap muka dan kedalaman hubungan yang membutuhkan perhatian penuh. Alih-alih merasa terhubung, Rina justru merasa terisolasi di tengah lautan notifikasi, terputus dari pengalaman sosial yang autentik dan memuaskan secara emosional.

Jenis Konten Online dan Dampaknya pada Kesehatan Mental

Berbagai jenis konten online memiliki daya tarik dan potensi dampak yang berbeda-beda terhadap kesehatan mental pengguna dari berbagai kelompok usia. Pemahaman ini membantu dalam menyaring asupan digital secara lebih bijak.

| Jenis Konten | Karakteristik | Kelompok Usia Rentan | Potensi Dampak Negatif |

|---|---|---|---|

| Konten Perbandingan Sosial (Highlight reel kehidupan, pencapaian) | Menampilkan sisi terbaik hidup orang lain, sering dikurasi. | Remaja & Dewasa Muda (13-25 thn) | Menurunkan harga diri, memicu kecemasan, dan depresi akibat perbandingan yang tidak realistis. |

| Konten Berita Negatif & Sensasional (Doomscrolling) | Alur berita terus-menerus tentang krisis, bencana, konflik. | Dewasa (26-50 thn) | Meningkatkan stres, perasaan tidak berdaya, kecemasan akan masa depan, dan pesimisme. |

| Konten Toxic & Ujaran Kebencian | Komentar negatif, bullying, debat tidak konstruktif. | Semua Usia, khususnya yang aktif di forum publik. | Memicu kemarahan, frustrasi, mengikis empati, dan memperburuk kesehatan mental secara umum. |

| Konten Tantangan Berbahaya (Challenge) | Tantangan viral yang sering mengabaikan keselamatan. | Anak-anak & Remaja (di bawah 18 thn) | Mendorong perilaku berisiko, tekanan teman sebaya secara daring, dan potensi cedera fisik serius. |

Multitasking Digital dan Pengikisan Kapasitas Fokus

Kebiasaan multitasking digital, seperti membalas email sambil menonton video dan sesekali mengecek media sosial, dianggap sebagai keterampilan era modern. Namun, temuan neurosains justru menunjukkan hal sebaliknya. Otak manusia tidak benar-benar melakukan banyak tugas secara bersamaan, melainkan dengan cepat beralih fokus dari satu hal ke hal lain. Setiap peralihan ini membutuhkan energi kognitif dan menyebabkan “sisa perhatian” dari tugas sebelumnya masih tertinggal, mengurangi efisiensi dan kualitas pemrosesan informasi untuk tugas yang baru.

Sebuah analogi yang tepat adalah seperti membuka banyak aplikasi sekaligus di komputer dengan RAM terbatas; sistem menjadi lambat, panas, dan rentan crash. Demikian pula, multitasking konstan mengikis kapasitas untuk fokus mendalam atau “deep work”, yaitu keadaan konsentrasi tinggi yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas kompleks, belajar hal baru, atau menghasilkan ide kreatif. Kita menjadi terlatih untuk merespons stimulasi yang datang, tetapi kehilangan kemampuan untuk menyelam ke dalam pemikiran yang tenang dan berkelanjutan.

Transformasi Ruang Kerja dan Erosi Batas Personal-Profesional

Adopsi teknologi cloud dan alat kolaborasi daring seperti Google Workspace, Microsoft Teams, atau Slack telah secara fundamental mengubah konsep “kantor”. Batas fisik yang dulu jelas antara ruang kerja dan ruang personal kini kabur, bahkan menghilang. Kantor bukan lagi sebuah gedung yang harus didatangi pukul delapan pagi, melainkan sebuah ekosistem digital yang dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Fleksibilitas ini membawa berkah sekaligus kutukan.

Di satu sisi, pekerja dapat mengatur waktu lebih bebas dan menghindari waktu perjalanan yang melelahkan. Di sisi lain, work-life balance justru semakin sulit dijaga karena kantor secara virtual selalu hadir di ruang tamu, kamar tidur, bahkan di saku celana kita. Ekspektasi untuk selalu responsif meningkat, karena pesan yang dikirim pukul sembilan malam dianggap akan langsung dibaca. Teknologi yang seharusnya mempermudah justru sering kali memperpanjang jam kerja secara tidak terlihat, menggerogoti waktu yang seharusnya digunakan untuk pemulihan, keluarga, dan kehidupan pribadi.

Dampak Negatif Budaya “Always-Online” dalam Pekerjaan

Budaya “always-online” atau selalu tersambung dalam konteks pekerjaan melahirkan beberapa konsekuensi negatif yang merambah ke ranah personal. Pertama, terjadi intrusi berkelanjutan terhadap waktu istirahat dan keluarga. Notifikasi kerja yang terus masuk di luar jam kantor menciptakan gangguan mental yang konstan, membuat individu sulit untuk sepenuhnya melepas peran profesionalnya. Kedua, hubungan personal menjadi tegang karena pasangan atau anak-anak merasa saingan dengan perangkat digital.

Kehadiran fisik seseorang di rumah tidak diikuti dengan kehadiran mental dan emosional yang penuh, karena pikirannya masih terikat pada urusan kantor. Ketiga, waktu untuk istirahat dan pemulihan yang berkualitas terusik. Otak dan tubuh yang tidak mendapatkan jeda yang bebas dari tekanan kerja berisiko mengalami kelelahan kronis, menurunnya kreativitas, dan pada akhirnya, penurunan produktivitas itu sendiri—hal yang justru ingin dihindari dengan bekerja lebih lama.

Prosedur Menegaskan Batas Waktu Kerja dan Pribadi

Dalam era kerja hybrid, menegaskan kembali batas antara waktu kerja dan waktu pribadi membutuhkan upaya yang disengaja dan konsisten. Prosedur efektif dapat dimulai dengan menetapkan jadwal kerja yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada rekan kerja dan atasan. Misalnya, menyatakan bahwa setelah pukul 18.00 hingga pukul 09.00 keesokan harinya adalah waktu yang tidak diganggu, kecuali untuk keadaan darurat yang benar-benar kritis. Langkah praktis berikutnya adalah memisahkan perangkat jika memungkinkan; menggunakan laptop dan nomor telepon khusus untuk kerja, dan mematikannya atau menyimpannya di laci setelah jam kerja usai.

Membuat rutinitas penutup kerja, seperti merapikan meja virtual (menutup semua tab terkait kerja) dan berjalan kaki singkat mengelilingi rumah, dapat memberikan sinyal psikologis bahwa hari kerja telah berakhir. Selain itu, memanfaatkan fitur “Do Not Disturb” atau “Focus Mode” pada perangkat dan aplikasi kolaborasi sangat penting untuk memblokir notifikasi di luar jam kerja. Yang tak kalah penting adalah melatih diri untuk tidak memeriksa email atau chat kerja selama waktu pribadi, serta memberi contoh dengan tidak mengirim pesan kerja kepada rekan di luar jam normal.

Studi Kasus Burnout akibat Ekspektasi Respons Cepat

Seorang manajer proyek di sebuah startup teknologi, sebut saja Andi, mengalami burnout parah setelah dua tahun bekerja dengan sistem remote penuh. Awalnya, budaya kerja yang fleksibel dan tanpa mikromanagement terasa menyenangkan. Namun, lambat laun, ekspektasi tak terucap terbentuk: bahwa setiap pesan di Slack harus direspons dalam hitungan menit, rapat daring bisa dijadwalkan kapan saja dari pagi hingga malam, dan laporan dapat diminta mendadak di akhir pekan dengan dalih “urgensi”. Andi merasa harus selalu waspada, bahkan saat sedang makan malam dengan keluarga atau di hari libur. Rasa bersalah muncul jika ia tidak segera membalas chat. Perlahan, kelelahan emosional dan fisik menumpuk. Ia menjadi mudah tersinggung, sulit tidur, dan kehilangan minat pada pekerjaan yang awalnya dicintainya. Produktivitasnya justru merosot tajam karena ketidakmampuan berkonsentrasi. Kasus Andi mengilustrasikan bagaimana teknologi yang memungkinkan kerja fleksibel, tanpa disertai kesepakatan budaya yang sehat, justru menjadi alat yang mendorong burnout melalui ekspektasi respons cepat yang mengaburkan batas antara hidup dan kerja.

Perubahan Tata Ruang dan Etos Kerja Perusahaan

Sebelum adopsi massal alat kolaborasi daring, tata ruang sebuah perusahaan pada umumnya bersifat hierarkis dan teritorial. Ruang kerja didominasi oleh kubikel atau ruang terbuka dengan sekat rendah, dimana setiap karyawan memiliki meja tetap. Ruang rapat fisik bertebaran, dan jadwalnya harus dipesan karena menjadi sumber daya yang terbatas. Interaksi terjadi secara langsung, dari obrolan di pantry hingga rapat formal di ruang khusus.

Etos kerja sangat terikat dengan kehadiran fisik; “bekerja” berarti berada di kantor dari pagi hingga sore. Perpindahan informasi sering mengandalkan dokumen fisik, email internal yang formal, dan komunikasi tatap muka.

Setelah adopsi alat kolaborasi daring, tata ruang perusahaan mengalami transformasi signifikan. Banyak ruang kerja fisik direduksi atau dialihfungsikan menjadi ruang kolaborasi fleksibel (hot-desking) karena karyawan tidak perlu datang setiap hari. Ruang rapat fisik dilengkapi dengan teknologi konferensi video canggih untuk menyambung dengan rekan yang bekerja dari rumah. Dinding digital—berupa kanal-kanal dalam platform seperti Teams atau Slack—menjadi ruang kerja baru yang lebih dinamis.

Etos kerja bergeser dari penilaian berdasarkan kehadiran (presenteeism) menjadi berorientasi pada hasil dan keberhasilan proyek. Namun, sisi gelapnya adalah batas waktu menjadi tidak jelas. Rapat daring bisa diadakan lebih awal atau lebih larut karena mengakomodasi berbagai zona waktu atau jadwal pribadi. Dokumen yang disimpan di cloud dapat diedit kapan saja, menciptakan ekspektasi untuk terus memperbarui pekerjaan. Dinamika sosial juga berubah; obrolan spontan di pantry berkurang, digantikan oleh pesan teks atau voice note yang meskipun efisien, sering kehilangan nuansa nonverbal yang kaya.

Geopolitik Data dan Keamanan Informasi yang Rapuh

Teknologi Informasi dan Komunikasi telah melampaui perannya sebagai alat komunikasi belaka, kini ia menjadi instrumen kekuasaan dalam geopolitik modern dan alat pengawasan yang sangat canggih. Di tingkat negara, TIK digunakan untuk menegaskan kedaulatan digital, melindungi infrastruktur kritis, dan bahkan melakukan operasi siber sebagai bentuk perang modern. Namun, di sisi lain, kapasitas pengumpulan dan analisis data massal ini memiliki dampak negatif yang dalam terhadap privasi individu.

Negara dan korporasi besar kini memiliki kemampuan untuk melacak pergerakan, memetakan jaringan sosial, menganalisis preferensi, dan bahkan memprediksi perilaku warga atau konsumen dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Privasi, yang dulu dianggap sebagai hak dasar, kini terancam menjadi barang mewah. Data kita tidak lagi sepenuhnya milik kita; ia menjadi komoditas yang diperdagangkan dan senjata yang dapat digunakan untuk mempengaruhi, memanipulasi, atau mengontrol, seringkali tanpa pengetahuan atau persetujuan eksplisit kita sebagai pemilik aslinya.

Mekanisme Pengumpulan dan Perdagangan Data Pribadi

Data pribadi pengguna biasa dikumpulkan melalui mekanisme yang sering tersembunyi di balik antarmuka yang ramah. Setiap kali kita menyetujui Syarat dan Ketentuan yang panjang tanpa membacanya, kita mungkin telah memberikan izin untuk melacak lokasi, mengakses kontak, atau menganalisis kebiasaan browsing. Aplikasi dan situs web memasang pelacak (cookies, pixel) yang mengikuti aktivitas kita di berbagai platform, membangun profil digital yang sangat detail.

Data ini tidak hanya mencakup apa yang kita sengaja bagikan, tetapi juga inferensi tentang kepribadian, kondisi keuangan, status kesehatan, dan bahkan kondisi emosional kita. Data mentah ini kemudian dianalisis menggunakan algoritma machine learning untuk mengidentifikasi pola dan tren. Pada akhirnya, profil ini diperdagangkan di balik layar antara broker data, pengiklan, dan bahkan pihak ketiga lainnya. Transaksi ini terjadi dalam pasar data yang gelap (atau abu-abu), dimana informasi tentang preferensi politik, kerentanan finansial, atau masalah kesehatan mental dapat dibeli oleh siapa saja yang memiliki uang, seringkali untuk tujuan iklan mikro yang sangat targetted, atau dalam kasus terburuk, untuk penipuan dan pemerasan.

Pemetaan Data Sensitif, Saluran Kebocoran, dan Konsekuensinya

| Jenis Data Sensitif | Saluran Kebocoran Potensial | Entitas yang Biasa Mengumpulkan | Konsekuensi yang Mungkin Ditimbulkan |

|---|---|---|---|

| Data Biometrik (sidik jari, wajah, suara) | Aplikasi keamanan/absensi, bandara, ponsel yang diretas. | Perusahaan teknologi, pemerintah, penyedia layanan. | Pemalsuan identitas, akses tidak sah ke sistem aman, pelacakan fisik tanpa persetujuan. |

| Data Finansial & Transaksi (riwayat belanja, rekening, pinjaman) | E-commerce, aplikasi dompet digital, bank online, phishing. | Perusahaan fintech, bank, platform e-commerce. | Penipuan keuangan, pengurasan rekening, pemerasan, penargetan iklan predator (pinjaman ilegal). |

| Data Kesehatan (rekam medis, riwayat penyakit, pola olahraga) | Aplikasi kesehatan & kebugaran, rumah sakit online, formulir asuransi. | Penyedia layanan kesehatan, asuransi, developer app. | Diskriminasi oleh pemberi kerja atau asuransi, pemasaran produk kesehatan yang eksploitatif, rasa malu sosial. |

| Data Komunikasi Pribadi (chat, email, log panggilan) | Aplikasi pesan, penyedia email, penyedia jaringan. | Platform media sosial, penyedia layanan komunikasi. | Pemerasan, perusakan reputasi, pengungkapan rahasia, manipulasi hubungan sosial. |

Contoh Serangan Phishing yang Memanfaatkan Celah Komunikasi

Serangan siber berbasis phishing merupakan contoh nyata bagaimana kelemahan dalam komunikasi digital dan rasa urgensi dimanfaatkan untuk menipu korban. Misalnya, seorang karyawan di divisi keuangan suatu perusahaan menerima email yang tampak sangat sah dari “direktur”-nya. Email tersebut dikirim dari alamat yang mirip (contoh: [email protected], bukan perusahaan.com), sebuah teknik yang disebut spoofing. Isi email menyatakan bahwa direktur sedang dalam perjalanan dan membutuhkan transfer dana mendesak untuk sebuah “kesepakatan rahasia” kepada suatu rekening, dengan instruksi untuk menjaga kerahasiaan.

Rasa hormat pada atasan, suasana mendesak yang diciptakan, dan detail sosial yang akurat (mungkin diambil dari media sosial) membuat karyawan itu lengah. Tanpa melakukan konfirmasi melalui saluran lain seperti telepon, ia melakukan transfer. Serangan ini memanfaatkan celah kepercayaan dalam hierarki organisasi, kecepatan komunikasi digital yang mengharapkan respons cepat, dan ketidakmampuan untuk memverifikasi nada bicara atau bahasa tubuh pengirim asli.

Konsep Surveillance Capitalism dan Model Bisnis Media Sosial

“Surveillance Capitalism” atau Kapitalisme Pengawasan adalah istilah yang dicetuskan oleh Shoshana Zuboff untuk menggambarkan model ekonomi dimana komoditas utama yang diperdagangkan adalah data perilaku manusia yang diprediksi dan dimanipulasi. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan model bisnis platform media sosial “gratis” seperti Facebook, Instagram, atau TikTok. Pengguna tidak membayar dengan uang untuk menggunakan layanan mereka, melainkan dengan data pribadi mereka yang terus-menerus dikumpulkan.

Setiap klik, like, waktu tayang, scroll, dan bahkan jeda sejenak dianalisis untuk membangun profil psikografis yang sangat akurat. Profil ini kemudian digunakan untuk menjual ruang iklan yang sangat targetted. Bahkan lebih jauh, data ini dapat digunakan untuk “merekayasa kebutuhan” dengan menampilkan konten dan iklan yang dirancang untuk mempengaruhi perilaku nyata pengguna, mulai dari pembelian produk hingga preferensi voting. Dengan demikian, pengalaman pengguna di platform tersebut sebenarnya adalah umpan untuk mengumpulkan lebih banyak data, menciptakan siklus dimana privasi dikorbankan untuk pertumbuhan bisnis, dan pengguna menjadi produk yang diperjualbelikan kepada pengiklan sebenarnya.

Paradoks Konektivitas Global dan Fragmentasi Lokal: 5 Peran Teknologi Informasi Dan Komunikasi Serta Dampak Negatifnya

Teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan dunia yang lebih terhubung, dimana jarak geografis bukan lagi penghalang untuk berinteraksi. Memang, kita kini dapat berkomunikasi secara real-time dengan seseorang di belahan bumi lain, mengakses budaya asing dengan sekali klik, dan merasa menjadi bagian dari komunitas global berdasarkan minat. Namun, di balik konektivitas global yang luas ini, terdapat paradoks yang mengkhawatirkan: potensi fragmentasi atau perpecahan di tingkat komunitas lokal.

Ruang gema (echo chambers) dan bilik penyaring (filter bubbles) yang diciptakan oleh algoritma media sosial justru dapat mengisolasi kita dari tetangga sebelah rumah yang memiliki pandangan politik berbeda. Misinformasi dan disinformasi menyebar dengan kecepatan cahaya melalui grup-grup WhatsApp warga, memecah belah kohesi sosial yang dibangun bertahun-tahun. Sementara kita sibuk berdebat dengan orang asing di internet, rasa kebersamaan dalam pertemuan RT atau kegiatan karang taruna mungkin semakin memudar.

Polarisasi Politik yang Diperdalam Algoritma Media Sosial

Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan keterlibatan pengguna, dan konten yang memicu emosi kuat—seperti kemarahan atau rasa takut—sering kali lebih banyak menarik interaksi. Di tingkat akar rumput, hal ini dapat memperdalam polarisasi politik secara nyata. Contohnya, seorang warga yang secara moderat tertarik pada isu lingkungan mungkin mulai mengikuti beberapa halaman terkait. Algoritma akan segera merekomendasikan halaman-halaman yang lebih ekstrem, baik dari sisi aktivis radikal maupun kelompok penyangkal perubahan iklim.

Lambat laun, feed-nya akan dipenuhi oleh konten yang semakin memojokkan dan menyudutkan “kelompok lain”. Informasi yang kompleks direduksi menjadi narasi hitam-putih. Ketika isu pembangunan fasilitas umum di desanya muncul, warga tersebut mungkin sudah terkotak dalam pemikiran yang kaku, melihat pihak yang berbeda pendapat bukan sebagai sesama warga yang punya kepentingan, tetapi sebagai musuh yang termakan propaganda. Diskusi sehat yang konstruktif menjadi mustahil karena setiap pihak telah dikurasi untuk hanya mendengar perspektif yang menguatkan keyakinannya sendiri.

Cara Penyebaran Hoaks Memanfaatkan Infrastruktur Cepat

Hoaks atau berita palsu tidak menyebar secara acak; ia memanfaatkan karakteristik infrastruktur komunikasi berkecepatan tinggi dan psikologi manusia dengan sangat efektif.

- Emosi sebagai Bahan Bakar: Hoaks sering kali dirancang untuk memanfaatkan emosi primer seperti ketakutan, kemarahan, atau kekaguman, yang membuat orang cenderung membagikannya tanpa verifikasi.

- Ekosistem Grup Tertutup: Aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram menyediakan grup-grup tertutup yang berfungsi sebagai ruang gema yang sempurna, dimana hoaks dapat beredar dan diperkuat tanpa koreksi dari pihak luar.

- Kecepatan Viral Melampaui Verifikasi: Sebuah pesan hoaks yang menarik dapat menyebar ke ribuan orang dalam hitungan menit, jauh lebih cepat daripada upaya fact-checking untuk membuktikan kebenarannya.

- Penyamaran sebagai Kewaspadaan: Hoaks sering dikemas sebagai “peringatan” atau “info dari teman dokter/anggota”, yang memanfaatkan naluri untuk melindungi orang terdekat, sehingga penerima merasa wajib menyebarkannya.

- Penggunaan Konten Multimedia: Video atau gambar yang diedit terlihat lebih otentik dan lebih mudah dipercaya daripada teks, dan lebih cepat dikonsumsi serta dibagikan di platform seperti TikTok atau Instagram.

Dampak Homogenisasi Budaya Global terhadap Budaya Daerah

Platform konten dominan seperti YouTube, TikTok, dan Netflix, meski menyediakan akses ke keragaman budaya global, secara tidak langsung juga mendorong homogenisasi budaya. Algoritma mereka cenderung mempromosikan konten yang sudah populer secara global atau sesuai dengan tren dominan, yang sering kali berakar pada budaya pop Amerika atau Korea. Hal ini berdampak negatif terhadap keberlanjutan budaya dan bahasa daerah. Generasi muda mungkin lebih fasih dengan slang internet global daripada peribahasa daerahnya sendiri.

Bentuk kesenian tradisional yang kompleks dan bernuansa kalah bersaing dengan konten viral yang cepat dan menghibur. Bahasa daerah yang sudah terancam punah semakin tersingkir karena tidak digunakan dalam ranah digital yang menjadi ruang sosial utama anak muda. Keberagaman budaya lokal yang kaya, yang seharusnya diperkaya oleh koneksi global, justru berisiko terpinggirkan oleh arus besar konten yang seragam, mengurangi kekayaan warisan kemanusiaan dan cara pandang unik terhadap dunia.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) punya peran krusial, mulai dari mempermudah akses informasi hingga mempercepat bisnis. Namun, dampak negatifnya seperti kecemasan digital dan penyebaran hoax sering kali membuat kita merasa ragu. Nah, bicara soal rasa ragu, kamu bisa cek penjelasan mendalam tentang Closest meaning of “qualms” among given options untuk memahami nuansanya. Pemahaman ini penting agar kita bisa lebih kritis dan tidak punya ‘qualms’ dalam menyikapi setiap sisi gelap kemajuan TIK yang terus berkembang pesat ini.

Penurunan Partisipasi dalam Kelompok Komunitas Tatap Muka

Analisis terhadap sebuah kelompok arisan ibu-ibu di sebuah perumahan menunjukkan pergeseran yang signifikan. Sepuluh tahun lalu, arisan ini adalah agenda bulanan yang dinanti. Selain menabung, ia menjadi sarana bertukar cerita, berbagi resep, dan saling membantu saat ada anggota yang sakit atau punya hajatan. Komunikasi antar pertemuan terjalin melalui telepon atau kunjungan singkat. Kini, grup WhatsApp telah menggantikan hampir semua fungsi tersebut. Pembagian informasi, ucapan selamat, bahkan pengumpulan uang arisan, semua dilakukan via transfer digital dan chat. Pertemuan fisik menjadi jarang dan, ketika diadakan, kehadirannya tidak lagi seramai dulu. Banyak anggota yang merasa “sudah terhubung” via grup sehingga merasa tidak perlu datang, atau lebih memilih waktu untuk aktivitas lain. Meski efisiensi meningkat, ikatan sosial yang terbentuk dari kedekatan fisik, sentuhan, dan percakapan santai yang tidak terstruktur semakin berkurang. Grup daring, meski mempertahankan jaringan, sering kali kehilangan kedalaman dan spontanitas yang justru menjadi perekat komunitas tatap muka tradisional.

Penutupan

Jadi, begitulah. Perjalanan kita menyusuri 5 Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Dampak Negatifnya mengungkap sebuah realitas yang kompleks. Teknologi adalah pisau bermata dua; ia menghadirkan efisiensi dan koneksi yang sebelumnya tak terbayangkan, namun secara halus juga mengikis batas-batas privasi, kedalaman hubungan, dan bahkan ketenangan batin kita. Kisah tentang ruang keluarga yang sunyi oleh masing-masing gawai, atau burnout karena ekspektasi respons instan, adalah potret nyata dari era ini.

Tantangannya bukan lagi pada menolak kemajuan, melainkan pada bagaimana kita menjadi tuan, bukan budak, dari setiap gawai dan platform yang kita gunakan.

Kesimpulannya, masa depan kita bersama TIK akan ditentukan oleh kesadaran dan kendali diri. Memahami mekanisme di balik layar, dari desain algoritma yang adiktif hingga ekonomi pengawasan, adalah langkah pertama untuk mengambil alih kedaulatan digital kita. Mungkin tidak perlu detoks ekstrem, tetapi menciptakan ritual kecil—seperti ‘jam sunyi’ tanpa gawai atau menegaskan batas kerja—dapat menjadi benteng pertahanan. Pada akhirnya, tujuan tertinggi teknologi seharusnya memanusiakan manusia, bukan justru mengasingkannya dari realitas dan hubungan yang otentik.

Mari kita gunakan dengan bijak, agar konektivitas yang kita bangun tidak justru mengerdilkan kemanusiaan kita sendiri.

Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah dampak negatif TIK ini berarti kita harus kembali ke era tanpa teknologi?

Tidak sama sekali. Tujuannya bukan untuk menolak teknologi, tetapi untuk menggunakannya secara lebih sadar dan kritis. Ini tentang menemukan keseimbangan, menetapkan batas, dan memahami pengaruhnya sehingga kita bisa memanfaatkan manfaatnya sambil meminimalkan kerugiannya.

Bagaimana cara membedakan antara penggunaan normal dan ketergantungan psikologis pada validasi digital?

Tanda-tanda awal ketergantungan termasuk merasa cemas atau gelisah ketika tidak bisa mengecek media sosial, mengecek notifikasi secara kompulsif bahkan saat sedang melakukan hal penting, serta perasaan harga diri yang sangat dipengaruhi oleh jumlah likes atau komentar. Jika hal ini mulai mengganggu rutinitas dan kebahagiaan offline, itu adalah sinyal peringatan.

Apakah work-life balance masih mungkin dicapai di era kerja hybrid dan cloud computing?

Mungkin, tetapi membutuhkan usaha yang disengaja dari individu dan perusahaan. Kuncinya adalah menetapkan batasan fisik dan waktu yang jelas, seperti memiliki ruang kerja terpisah di rumah, mematikan notifikasi kerja di luar jam kantor, dan perusahaan yang menghormati waktu istirahat karyawan tanpa ekspektasi respons 24/7.

Sebagai pengguna biasa, apa yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi di tengah “surveillance capitalism”?

Beberapa langkah praktis termasuk: membaca izin aplikasi sebelum menginstal, menggunakan pengaturan privasi yang ketat di media sosial, menghindari penggunaan satu kata sandi untuk banyak akun, berhati-hati terhadap tautan atau email mencurigakan (phishing), dan menyadari bahwa jika suatu layanan “gratis”, kemungkinan besar produknya adalah data kita sendiri.

Bagaimana TIK bisa memecah belah komunitas lokal padahal tujuannya menyatukan?

TIK memungkinkan kita terhubung dengan siapa saja di dunia, tetapi algoritma cenderung menampilkan konten yang sesuai dengan preferensi dan keyakinan kita, menciptakan “ruang gema”. Di tingkat lokal, ini dapat memperdalam polarisasi karena informasi yang beredar bisa sangat berbeda antar kelompok, hoaks menyebar cepat, dan diskusi tatap muka yang mendamaikan semakin tergantikan oleh debat panas di grup daring.