Jepang Bubarkan Majelis Islam 1943, Ganti Masyumi, nih ceritanya pas Jepang lagi jagain Indonesia. Mereka tuh pengen banget kontrol semua hal, termasuk urusan umat Islam yang lagi solid banget lewat MIAI. Bayangin aja, organisasi besar tiba-tiba disuruh bubar, pasti ada maunya dong.

Jadi gini, MIAI itu sebelumnya jadi wadah keren buat ngumpulin kekuatan politik dan sosial umat Islam. Tapi Jepang yang lagi mode paranoid sama organisasi independen, akhirnya mutusin untuk bikin organisasi baru yang lebih bisa mereka kendaliin, yaitu Masyumi. Ini bukan sekadar ganti nama, tapi strategi Jepang buat ngejinakin pergerakan Islam biar sesuai agenda mereka.

Konteks Politik dan Militer Jepang di Indonesia (1942-1945)

Untuk memahami lika-liku pembubaran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI), kita harus terlebih dulu menyelami atmosfer pendudukan Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia pada 1942 bukan sekadar pergantian penjajah, melainkan instalasi sebuah rezim militer totaliter yang berorientasi pada perang. Tujuan utamanya jelas: mengeksploitasi segala sumber daya manusia dan alam Nusantara untuk mendukung mesin perang Dai Nippon di Asia Pasifik. Struktur pemerintahannya pun bersifat sentralistik dan langsung di bawah komando Angkatan Darat (Tentara Ke-16) untuk Jawa-Madura, dan Angkatan Laut untuk wilayah lainnya.

Dalam mengendalikan masyarakat, Jepang menerapkan kebijakan yang jauh lebih keras dan intervensif dibanding Belanda. Semua aspek kehidupan, termasuk organisasi sosial dan keagamaan, harus tunduk pada tujuan perang dan ideologi Asia Timur Raya. Jepang memahami kekuatan potensial dari kelompok Islam, sehingga strateginya adalah membubarkan yang dianggap independen dan membentuk organisasi baru yang dapat dikendalikan. Perubahan kebijakan ini tidak statis, melainkan berevolusi seiring dengan kondisi perang yang semakin memburuk bagi Jepang.

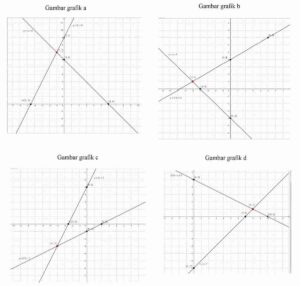

Evolusi Kebijakan Organisasi Masa Pendudukan Jepang

Kebebasan berorganisasi mengalami pasang surut yang dramatis selama tiga setengah tahun pendudukan. Berikut adalah tabel yang menggambarkan pergeseran kebijakan tersebut dalam empat fase kunci.

| Periode | Situasi Politik | Kebijakan terhadap Organisasi | Contoh Organisasi |

|---|---|---|---|

| Sebelum Pendudukan | Pemerintahan Hindia Belanda yang represif namun terbatas. | Kebebasan sangat dibatasi, organisasi pergerakan diawasi ketat, banyak yang dilarang. | Partai-partai politik seperti Parindra, PSII, serta MIAI sebagai federasi Islam. |

| Awal Pendudukan (1942) | Jepang baru datang, ingin mendapat dukungan rakyat. | Pembubaran semua organisasi politik dan sosial lama. Hanya organisasi berbasis agama yang awalnya diizinkan tetap berdiri. | MIAI diizinkan tetap aktif karena berlabel “keagamaan”, sementara partai politik dibubarkan. |

| Masa Pendudukan (1943) | Jepang butuh mobilisasi total, khawatir pada organisasi independen. | Kebijakan berubah drastis. Organisasi yang tidak bisa sepenuhnya dikendalikan dibubarkan. Jepang membentuk organisasi buatannya sendiri. | Pembubaran MIAI (1943), dan pembentukan Masyumi oleh Jepang sebagai pengganti yang terkontrol. |

| Akhir Pendudukan (1944-1945) | Jepang terdesak, butuh dukungan maksimal untuk pertahanan. | Memberikan konsesi dan janji kemerdekaan. Organisasi buatan Jepang diberi ruang lebih luas untuk mobilisasi, termasuk pelatihan militer. | Masyumi dan organisasi pemuda seperti Hizbullah digunakan untuk melatih milisi. Pembentukan BPUPKI dan PPKI. |

Sejarah dan Peran Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)

Di tengah represi politik Hindia Belanda, pada September 1937 di Surabaya, lahir sebuah federasi yang menjadi wadah penting bagi umat Islam Indonesia: Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Inisiatif pendiriannya datang dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar saat itu, yang merasa perlu adanya sebuah majelis tinggi untuk menyatukan suara dan kekuatan Islam dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk politik etis Belanda yang dianggap sekuler.

Tokoh-tokoh kunci di balik berdirinya MIAI antara lain K.H. Mas Mansyur (Muhammadiyah), K.H. Wahab Hasbullah (NU), dan Wondoamiseno dari PSII. Tujuan utamanya adalah mengkoordinasikan kegiatan antar organisasi Islam, memajukan pendidikan agama, serta membela kepentingan umat Islam—termasuk isu-isu sensitif seperti masalah perkawinan antar agama dan pendidikan. MIAI berhasil menjadi simbol persatuan Islam yang moderat dan modern.

Aktivitas dan Pengaruh MIAI dalam Masyarakat

Sebelum dibubarkan Jepang, MIAI bukan sekadar forum diskusi. Ia aktif bergerak di tiga ranah utama yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat. Pengaruhnya tumbuh justru di saat organisasi politik lain dibungkam.

- Pendidikan: MIAI mendorong pendirian dan standarisasi madrasah serta pesantren. Mereka juga aktif menerbitkan buku-buku agama dan mendiskusikan kurikulum pendidikan Islam yang relevan dengan zaman.

- Sosial: Organisasi ini terlibat dalam advokasi sosial, seperti membela hak-hak buruh Muslim dan mengumpulkan dana untuk membantu masyarakat yang kesulitan. MIAI juga menjadi mediator dalam konflik internal umat Islam.

- Politik: Meski bukan partai politik, MIAI kerap menyampaikan suara kolektif Islam kepada pemerintah Hindia Belanda. Mereka mengkritik kebijakan yang dianggap merugikan umat Islam dan pada kongresnya, sempat membahas wacana tentang Indonesia merdeka.

Proses dan Alasan Pembubaran MIAI Tahun 1943

Pada Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang mengeluarkan keputusan resmi yang mengejutkan banyak kalangan: pembubaran Majelis Islam A’la Indonesia. Keputusan ini disampaikan melalui pengumuman dari pemerintahan militer dan tidak disertai debat publik. Jepang secara formal beralasan bahwa semua organisasi masa lalu harus disesuaikan dengan tatanan baru di bawah Jepang, dan MIAI dinilai tidak lagi sesuai.

Namun, di balik alasan resmi yang samar itu, terdapat analisis faktor politik dan militer yang lebih mendalam dari kacamata Jepang. Pertama, MIAI tumbuh terlalu besar dan pengaruhnya meluas. Jepang yang paranoid melihat organisasi massa independen sebagai potensi ancaman, khawatir MIAI bisa menjadi pusat perlawanan. Kedua, struktur federasi MIAI yang longgar menyulitkan Jepang untuk mengontrolnya secara langsung. Jepang lebih menyukai organisasi tunggal yang hierarkis dan patuh.

Ketiga, dengan situasi perang yang mulai memburuk setelah kekalahan di Midway, Jepang merasa perlu mengkonsolidasi semua kekuatan masyarakat di bawah satu komando yang mereka ciptakan sendiri untuk mobilisasi total, termasuk tenaga kerja romusha.

Suara dari Dalam: Kesaksian Seorang Tokoh, Jepang Bubarkan Majelis Islam 1943, Ganti Masyumi

K.H. Saifuddin Zuhri, seorang tokoh NU yang aktif di masa itu, dalam memoarnya memberikan gambaran tentang suasana dan tekanan yang terjadi menjelang pembubaran. Pandangannya mengungkap sisi lain dari peristiwa tersebut.

“Jepang mulai curiga. MIAI dianggap tidak bisa diatur sepenuhnya menurut kemauan Jepang. Lalu datanglah perintah dari Gunseikanbu (pemerintahan militer) bahwa MIAI harus dibubarkan. Alasannya, hendak dibentuk satu organisasi Islam yang lebih sesuai dengan ‘semangat zaman baru’. Kita tahu itu hanya dalih. Sebenarnya mereka takut pada kekuatan umat Islam yang bersatu di luar kendali mereka. Para tokoh kita saat itu berada dalam posisi yang sangat sulit: menghadapi tekanan Jepang yang sangat keras, sambil berusaha mempertahankan semangat perjuangan.”

Kelahiran dan Transformasi Menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

Pembubaran MIAI bukanlah akhir dari organisasi Islam, melainkan awal dari sebuah transformasi paksa di bawah kendali ketat Jepang. Hanya sebulan setelah pembubaran, pada November 1943, Jepang melahirkan organisasi pengganti: Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang dikenal dengan singkatan Masyumi. Proses transisi ini melibatkan negosiasi intensif antara tokoh-tokoh Islam seperti K.H. Hasyim Asy’ari, K.H. Wahid Hasyim, dan K.H.

Mas Mansyur dengan otoritas Jepang. Para tokoh ini berusaha keras agar dalam struktur baru ini, kepentingan dan ajaran Islam tetap dapat dijalankan, meski dalam bingkai yang ditetapkan Jepang.

Masyumi versi Jepang ini jelas berbeda dari MIAI. Ia dirancang sebagai organisasi tunggal yang menjadi satu-satunya wadah resmi bagi umat Islam Indonesia, dengan struktur yang lebih sentralistik dan langsung diawasi oleh Departemen Urusan Agama ( Shumubu) yang dipimpin oleh orang Jepang. Namun, para tokoh Islam berhasil “menjinakkan” alat ini. Mereka menggunakan Masyumi sebagai platform untuk menjaga komunikasi antar ulama, mengelola pendidikan agama, dan bahkan—di kemudian hari—sebagai wadah untuk pelatihan milisi pemuda Islam (Hizbullah) yang justru menjadi bekal penting bagi perjuangan kemerdekaan.

Perbandingan MIAI dan Masyumi Awal (1943)

Source: slidesharecdn.com

| Aspek | Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) | Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) Awal |

|---|---|---|

| Visi | Federasi independen untuk koordinasi dan pembelaan kepentingan umat Islam. | Organisasi tunggal di bawah pengawasan Jepang untuk mobilisasi umat Islam mendukung perang. |

| Struktur | Federasi longgar dari berbagai organisasi (NU, Muhammadiyah, dll). | Struktur hierarkis terpusat, dengan cabang-cabang di daerah, diawasi langsung oleh Shumubu. |

| Ruang Gerak | Relatif independen, bergerak di pendidikan, sosial, dan advokasi politik terbatas. | Sangat terbatas dan diarahkan. Fokus pada dakwah yang pro-Jepang, pengumpulan dana perang, dan rekrutmen tenaga. |

| Inisiatif | Berasal dari inisiatif internal umat Islam. | Dibentuk dan diinisiasi oleh pemerintah pendudukan Jepang. |

Dampak Langsung dan Jangka Panjang terhadap Politik Islam Indonesia

Dampak langsung dari pembubaran MIAI adalah terpukulnya momentum persatuan Islam yang bersifat independen. Jepang berhasil, untuk sementara, memecah konsolidasi alami yang telah terbangun dan menggantikannya dengan struktur yang dikendalikan. Namun, di balik itu, kebijakan Jepang justru memaksa elite Islam dari berbagai latar belakang (NU, Muhammadiyah, dan lainnya) untuk bekerja lebih intens dalam satu wadah tunggal, Masyumi. Hal ini, secara tidak langsung, membangun jaringan dan pengalaman kolaborasi yang berharga.

Warisan Masyumi versi Jepang ini ternyata tidak mati setelah 1945. Pada November 1945, tak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan, tokoh-tokoh Islam merebut kembali inisiatif dengan mendirikan Partai Masyumi yang baru, yang menjadi partai politik Islam terbesar dan paling berpengaruh pada era demokrasi parlementer. Partai ini mewarisi jaringan ulama dan intelektual, serta cita-cita untuk membangun negara berdasarkan Islam, yang akarnya bisa ditelusuri dari dinamika masa pendudukan.

Kontribusi Mantan Anggota dalam Lembaga Awal Republik

Banyak tokoh yang terlibat dalam Masyumi era Jepang kemudian memainkan peran sentral dalam lembaga-lembaga Republik Indonesia yang baru lahir. Pengalaman organisasi dan negosiasi selama pendudukan menjadi bekal yang berharga.

- K.H. Wahid Hasyim: Menjadi Menteri Agama pertama Indonesia (1945), berjasa besar dalam membentuk kementerian dan kebijakan agama di awal kemerdekaan.

- Mohammad Natsir: Meski tidak terlalu aktif di Masyumi versi Jepang, ia menjadi tokoh sentral Partai Masyumi 1945 dan kemudian Perdana Menteri. Pemikirannya banyak dibentuk oleh dinamika pergerakan Islam era 1930-an yang diteruskan lewat Masyumi.

- K.H. Hasyim Asy’ari: Sebagai Rais Akbar Masyumi awal, kharismanya menggerakkan dukungan pesantren terhadap Republik. Resolusi Jihad-nya pada Oktober 1945 yang memicu semangat perang sabil melawan Sekutu berakar dari jaringan ulama yang dikonsolidasikan melalui Masyumi.

- Mr. Kasman Singodimedjo: Tokoh Muhammadiyah yang aktif, menjadi Jaksa Agung pertama dan anggota BPUPKI/PPKI, terlibat dalam perumusan dasar negara.

Narasi dan Interpretasi Historiografis Peristiwa Tersebut: Jepang Bubarkan Majelis Islam 1943, Ganti Masyumi

Peristiwa pembubaran MIAI dan kelahiran Masyumi versi Jepang tidak memiliki penafsiran tunggal di kalangan sejarawan. Satu aliran interpretasi melihatnya murni sebagai tindakan represif dan taktis Jepang untuk menghancurkan potensi oposisi dan mengontrol segala sesuatu. Dalam pandangan ini, Masyumi awal hanyalah alat propaganda dan mobilisasi yang efektif. Aliran lain melihat nuansa yang lebih kompleks, yaitu adanya “strategi bertahan” ( survival strategy) dari tokoh-tokoh Islam.

Mereka dipandang tidak sepenuhnya pasif, tetapi melakukan negosiasi dan memanfaatkan wadah yang dipaksakan Jepang itu untuk menjaga eksistensi dan bahkan memperkuat jaringan Islam dalam kondisi yang sangat sulit.

Dalam buku teks sejarah nasional, peristiwa ini seringkali hanya disinggung secara singkat sebagai bagian dari kebijakan Jepang membubarkan organisasi lama dan membentuk yang baru. Memori kolektif masyarakat, khususnya di kalangan Nahdliyin dan Muhammadiyah, lebih mengingat MIAI sebagai simbol persatuan Islam era akhir Belanda, sementara Masyumi era Jepang mungkin lebih dikenang sebagai fase yang penuh tekanan dan kewaspadaan. Narasi yang lebih hidup justru ada dalam literatur pesantren dan memoar tokoh, yang menggambarkan ketegangan antara tuntutan loyalitas pada Jepang dan komitmen pada perjuangan bangsa.

Suasana dalam Rapat Pembentukan Masyumi

Bayangkan sebuah ruang di gedung bekas instansi Belanda yang disita, di Jakarta, akhir 1943. Udara terasa berat dan tegang. Di satu sisi duduk beberapa perwira Jepang dari Shumubu, dengan sikap formal dan mata yang mengawasi ketat. Di seberangnya, duduk para tokoh Islam terkemuka dengan pakaian tradisional mereka—sorban dan peci—wajah-wajah yang biasanya penuh kharisma kini terlihat serius dan berkerut penuh pertimbangan.

Suara penerjemah terdengar silih berganti memecah kesunyian. Jepang menyodorkan draft anggaran dasar dan struktur organisasi Masyumi yang baru. Para kiai dan tokoh itu membaca dengan cermat, sesekali berbisik dalam bahasa Jawa atau Arab. Mereka bukan menolak mentah-mentah, tetapi mengajukan perubahan-perubahan halus pada poin-poin tertentu, terutama yang menyangkut otonomi dalam urusan dakwah, pendidikan, dan hukum keluarga. Setiap kata yang disetujui terasa seperti sebuah kemenangan kecil di tengah medan perang diplomasi yang tidak seimbang.

Rapat itu bukanlah perayaan kelahiran organisasi baru, melainkan sebuah proses penyelamatan marwah dan masa depan pergerakan Islam Indonesia dari cengkeraman yang semakin menguat.

Kesimpulan

Jadi gitu ceritanya, dari MIAI yang dibubarin paksa sampe lahirnya Masyumi yang akhirnya jadi legenda. Peristiwa 1943 itu bener-bener jadi titik balik yang nge-gas politik Islam Indonesia ke level berikutnya. Meski awalnya dipaksa Jepang, ujung-ujungnya malah jadi modal buat merdeka. Keren kan, dari yang mau dikontrol malah jadi kekuatan utama.

FAQ Terpadu

MIAI itu melawan Jepang gak sih sampe dibubarin?

Gak se-ekstrem itu. MIAI lebih fokus ke kegiatan sosial, pendidikan, dan agama. Tapi karena organisasinya besar dan independen, Jepang takut potensinya bisa mengganggu kontrol mereka, jadi lebih aman dibubarin dan diganti dengan yang lebih “jinak”.

Tokoh-tokoh MIAI pada setuju gak diganti jadi Masyumi?

Banyak yang ogah-ogahan sih, tapi kondisi perang bikin pilihan terbatas. Beberapa tokoh akhirnya ikut Masyumi dengan strategi “ikut tapi tetap jaga prinsip”, biar perjuangan umat Islam gak mati total dan bisa lanjut di dalam sistem baru ala Jepang itu.

Masyumi zaman Jepang sama Masyumi partai politik setelah merdeka itu sama persis?

Bedanya signifikan banget. Masyumi zaman Jepang itu lebih terbatas dan diawasi ketat. Setelah merdeka, Masyumi berevolusi jadi partai politik besar yang benar-benar independen dan punya pengaruh luas di parlemen, meski banyak tokoh intinya berasal dari generasi yang sama.

Dampak langsung buat rakyat biasa pas MIAI bubar apa ya?

Banyak kegiatan sosial dan pendidikan yang semula dijalankan MIAI jadi kacau atau berhenti dulu. Rakyat jadi kehilangan satu wadah bantuan yang udah dikenal. Butuh waktu buat Masyumi yang baru bisa menjalankan program serupa, itupun dengan campur tangan dan pengawasan Jepang.