10 Contoh Pelanggaran HAM di Sekolah bukan sekadar teori, melainkan cerminan realitas sehari-hari yang sering kali luput dari perhatian. Ruang kelas, kantin, hingga lorong sekolah seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung pertumbuhan, namun nyatanya bisa menjadi arena dimana hak-hak mendasar siswa secara halus maupun terang-terangan terabaikan. Dari sistem penilaian yang tidak adil hingga pengawasan disiplin yang berlebihan, pelanggaran tersebut membentuk pola yang perlu dipahami untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih manusiawi.

Membongkar realitas ini berarti melihat lebih dekat pada praktik-praktik yang sudah dianggap biasa, seperti pemberian tugas yang diskriminatif, bullying yang dibiarkan, atau pembatasan berekspresi. Setiap insiden bukan hanya soal pelanggaran peraturan sekolah, tetapi lebih dalam lagi, ia menyentuh hak atas perlakuan yang sama, rasa aman, privasi, dan kebebasan berekspresi yang dijamin secara universal. Pemahaman ini menjadi langkah awal yang krusial untuk melakukan perubahan.

Menguak Realitas Tersembunyi Pelanggaran Hak Sipil dalam Kegiatan Akademis Rutin

Lingkungan sekolah sering dianggap sebagai tempat yang netral dan adil, namun dalam praktiknya, banyak mekanisme akademis sehari-hari yang justru menyimpan bias dan ketidakadilan. Pelanggaran hak sipil di sini terjadi secara halus, tersistem dalam rutinitas, dan kerap dianggap sebagai hal yang normal. Hak atas perlakuan yang sama dan adil, yang seharusnya menjadi fondasi, perlahan-lahan terkikis oleh prosedur yang diskriminatif.

Mekanisme pemberian tugas dan sistem penilaian bisa menjadi pintu masuk diskriminasi yang tidak terlihat. Bayangkan seorang guru yang tanpa sadar memberi tugas kelompok dengan peran yang sudah distereotipkan, misalnya menugaskan siswa perempuan untuk menulis laporan yang rapi sementara siswa laki-laki untuk bagian presentasi yang “berani”. Atau, sistem penilaian partisipasi kelas yang lebih menghargai siswa yang vokal dan cepat menjawab, sementara mengabaikan kontribusi siswa yang lebih pendiam namun mendalam.

Praktik seperti ini tidak hanya merugikan kelompok tertentu, tetapi juga membentuk narasi bahwa kemampuan siswa telah ditentukan oleh identitasnya, bukan oleh usaha dan potensi individual. Dalam jangka panjang, hal ini menciptakan lingkungan belajar yang tidak inklusif dan melanggengkan ketidaksetaraan.

Jenis Tugas Diskriminatif dan Dampaknya

Berikut adalah tabel yang membandingkan beberapa bentuk praktik pemberian tugas yang bias, kelompok yang terdampak, serta alternatif yang lebih adil.

| Jenis Tugas Diskriminatif | Kelompok yang Terdampak | Dampak Psikologis | Alternatif Praktik yang Adil |

|---|---|---|---|

| Pembagian peran berdasarkan gender (contoh: anak laki-laki mengangkat barang, perempuan menghias) | Siswa perempuan dan laki-laki | Menguatkan stereotip gender, membatasi eksplorasi minat, menurunkan rasa percaya diri di luar “peran” yang ditetapkan. | Memberikan kebebasan memilih peran berdasarkan minat dan kemampuan individu, atau melakukan rotasi peran. |

| Pemberian soal cerita yang hanya menampilkan latar budaya atau sosio-ekonomi tertentu | Siswa dari latar belakang minoritas atau ekonomi rendah | Merasa terasingkan, kesulitan mengkontekstualisasikan masalah, pesan implisit bahwa pengalaman mereka tidak penting. | Menggunakan variasi konteks cerita yang beragam dan relatable bagi seluruh siswa. |

| Penilaian ekstra untuk kegiatan yang memerlukan biaya (contoh: mengunjungi museum berbayar) | Siswa dari keluarga dengan kemampuan ekonomi terbatas | Rasa tidak adil, minder, dan tekanan finansial pada keluarga. | Menyediakan alternatif tugas dengan bobot nilai yang sama yang tidak memerlukan biaya, atau sekolah yang menyubsidi kunjungan. |

| Pembentukan kelompok belajar oleh guru berdasarkan prestasi akademik (kelompok “pintar” vs “kurang”) | Siswa yang ditempatkan di kelompok “kurang” | Stigmatisasi, label negatif, hilangnya motivasi, dan pembentukan self-fulfilling prophecy. | Membentuk kelompok heterogen atau membiarkan siswa memilih dengan panduan untuk kolaborasi yang efektif. |

Sistem Piket dan Pembagian Kelompok yang Bias

Contoh konkret sering muncul dalam hal sepele seperti piket. Sebuah kelas mungkin memiliki tradisi tidak tertulis dimana siswa yang dianggap “lebih kuat” atau dari keluarga tertentu selalu mendapat tugas membersihkan toilet, sementara siswa lainnya hanya menyapu kelas. Dalam pembagian kelompok proyek, guru terkadang mengelompokkan siswa berdasarkan latar belakang sosial yang dirasa “cocok”, atau memisahkan siswa yang dianggap “nakal” agar tidak mengganggu yang “pintar”.

Tindakan ini, meski dimaksudkan untuk mempermudah pengelolaan, justru mengukuhkan segregasi dan prasangka di dalam komunitas kelas.

Komentar Guru yang Merendahkan Martabat Siswa

Ucapan seorang guru di depan kelas memiliki daya pengaruh yang sangat besar. Komentar yang merendahkan, meski dianggap candaan, dapat melukai harga diri siswa secara mendalam dan termasuk pelanggaran terhadap martabatnya.

“Dasar, kerjanya lambat sekali. Kapan nilaimu bisa seperti kakakmu yang dulu? Dia saja bisa, masa kamu tidak?”

Komentar seperti di atas tidak hanya membandingkan siswa secara tidak adil, tetapi juga mengabaikan keunikan dan perjuangan individu. Ia mengirim pesan bahwa nilai siswa tidak cukup baik dan identitasnya selalu berada di bawah bayang-bayang orang lain. Ini adalah bentuk kekerasan psikologis yang merusak hubungan saling percaya antara pendidik dan peserta didik.

Eksplorasi Pelanggaran Hak Rasa Aman dari Kekerasan Fisik dan Psikis di Lingkungan Sekolah

Setiap siswa berhak merasa aman di sekolah. Namun, kenyataannya, kekerasan dalam berbagai bentuk masih menjadi momok yang menggerogoti hak dasar tersebut. Perundungan atau bullying yang terjadi secara sistematis bukan sekadar konflik anak-anak, melainkan sebuah bentuk pelanggaran serius terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Ironisnya, lingkungan sekolah sering kali menjadi tempat dimana kekerasan ini tumbuh subur, didukung oleh budaya diam atau respons yang tidak efektif dari pihak yang seharusnya melindungi.

Dinamika perundungan sistematis biasanya melibatkan pola yang berulang, ketidakseimbangan kekuatan, dan dampak psikologis yang bertahan lama. Pelaku mungkin bekerja sendiri atau dalam kelompok, menargetkan korban yang dianggap “berbeda” baik secara fisik, sosial, ekonomi, atau kemampuan. Yang sering menjadi masalah adalah respon pihak sekolah yang abai. Banyak insiden yang dianggap sebagai “hanya bercanda” atau “bagian dari proses pendewasaan”. Guru atau staf mungkin enggan turun tangan karena menganggap itu urusan siswa, takut disalahkan, atau tidak memiliki prosedur yang jelas untuk menanganinya.

Ketiadaan tindakan tegas ini bukanlah netralitas, melainkan pembiaran yang memperkuat posisi pelaku dan semakin mengisolasi korban, sehingga sekolah gagal memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lingkungan belajar yang aman.

Bentuk Kekerasan Psikis Verbal yang Dianggap Lumrah

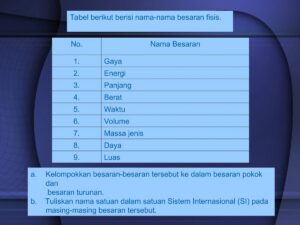

Source: slidesharecdn.com

Kekerasan verbal sering kali dinormalisasi dengan dalih motivasi atau disiplin. Berikut adalah beberapa bentuk yang sebenarnya melanggar integritas mental siswa:

- Pemberian label atau julukan negatif: Memanggil siswa dengan sebutan seperti “si pemalas”, “si lemot”, atau “si cebol”. Julukan ini melekat dan membentuk identitas diri yang negatif.

- Perbandingan publik yang memalukan: Membandingkan nilai atau perilaku seorang siswa dengan siswa lain di depan kelas, yang bertujuan mempermalukan dan bukan membangun.

- Sarkasme dan candaan merendahkan: Ucapan bernada sinis yang disamarkan sebagai lelucon, seperti “Wah, kamu baru bisa mengerjakan soal itu? SD saja sudah bisa.”

- Ancaman akademis yang tidak konstruktif: Mengatakan “Kamu pasti tidak akan lulus” atau “Dasar anak tidak berbakat” tanpa memberikan solusi atau dukungan.

Ilustrasi Intimidasi Fisik di Lorong Sekolah

Bayangkan sebuah lorong sekolah yang sempit dan ramai setelah bel istirahat berakhir. Pencahayaan di beberapa titik redup karena lampu yang rusak. Seorang siswa yang lebih kecil tubuhnya berusaha menuju kelas, namun dihalangi oleh tiga siswa yang lebih besar di sebuah tikungan lorong yang tertutup dari pandangan ruang guru. Salah seorang dari mereka dengan sengaja menabrak bahunya, sementara yang lain menjatuhkan buku-buku yang dibawanya.

Tawa terdengar, dan satu kalimat berbisik dengan nada mengancam, “Lain kali lihat jalan, dong.” Korban hanya bisa terdiam, memunguti bukunya dengan tangan gemetar, sementara siswa lain yang lewat bergegas pergi, menghindari kontak mata. Lingkungan fisik—lorong sempit, kurangnya pengawasan, dan pencahayaan buruk—telah menjadi fasilitator yang sempurna bagi aksi intimidasi ini.

Prosedur Standar Operasional yang Kerap Tidak Efektif

Banyak sekolah sebenarnya telah memiliki prosedur standar operasional (SOP) untuk menangani laporan kekerasan, yang idealnya meliputi: penerimaan laporan secara rahasia, investigasi yang cepat dan imparsial, pemberian dukungan psikologis pertama pada korban, penerapan sanksi yang mendidik bagi pelaku, dan pemantauan lanjutan. Namun, dalam pelaksanaannya, SOP ini sering kali hanya menjadi dokumen. Laporan korban mungkin tidak ditindaklanjuti dengan serius, prosesnya berlarut-larut, atau justru korban yang disalahkan.

Ketidaktegasan dalam menjalankan SOP mengirim pesan bahwa kekerasan adalah hal yang bisa ditolerir, sehingga merusak kepercayaan seluruh warga sekolah terhadap sistem yang seharusnya melindungi mereka.

Pelanggaran Hak Privasi dan Otonomi Pribadi Siswa dalam Pengawasan Disiplin yang Berlebihan

Keseimbangan antara menjaga kedisiplinan dan menghormati hak pribadi siswa adalah tantangan besar di dunia pendidikan. Sayangnya, dalam upaya menciptakan keteraturan, sekolah terkadang melangkah terlalu jauh dengan menerapkan pengawasan yang berlebihan. Tindakan-tindakan ini, meski diklaim untuk kebaikan bersama, sering kali merupakan bentuk invasi terhadap privasi dan otonomi pribadi siswa yang justru dapat merusak hubungan saling percaya.

Praktik penggeledahan tas atau badan tanpa dasar hukum yang jelas merupakan contoh nyata pelanggaran ini. Tindakan ini biasanya dilakukan berdasarkan dugaan adanya barang terlarang seperti ponsel, rokok, atau benda berbahaya. Namun, tanpa prosedur hukum yang jelas seperti surat perintah atau bukti yang kuat, penggeledahan menjadi tindakan sewenang-wenang. Siswa dipaksa membuka tas dan memperlihatkan barang-barang pribadinya di depan guru atau bahkan teman-temannya.

Ini bukan hanya melanggar hak milik pribadi, tetapi juga merupakan bentuk penghinaan dan perendahan martabat. Pesan yang tersampaikan adalah bahwa siswa tidak dipercaya dan tubuh serta barang miliknya adalah wilayah yang bisa diperiksa sewaktu-waktu oleh pihak yang berkuasa. Dampaknya, siswa belajar bahwa privasi adalah hal yang tidak penting dalam otoritas, sebuah pelajaran yang berbahaya bagi perkembangan masyarakat demokratis.

Dampak dan Batasan Hukum Penggeledahan di Sekolah

Tabel berikut merinci praktik penggeledahan yang umum, dampaknya, serta batasan hukum yang harus diperhatikan.

| Alasan Penggeledahan yang Diklaim | Barang yang Sering Disita | Dampak terhadap Kepercayaan Diri dan Rasa Aman | Batasan Hukum yang Berlaku |

|---|---|---|---|

| Menduga adanya ponsel yang digunakan di luar waktu yang diizinkan. | Ponsel, charger, power bank. | Siswa merasa diperlakukan seperti tersangka, rasa malu, dan ketakutan yang berlebihan terhadap otoritas. | Penggeledahan harus didasari bukti awal yang kuat, dilakukan oleh pihak berwenang (guru BP/ kepala sekolah), dan sepengetahuan/wali kelas. Idealnya dengan saksi dan pencatatan. |

| Laporan adanya barang berbahaya atau narkoba. | Pisau kecil, pemukul, obat-obatan tanpa resep. | Trauma, perasaan dipermalukan di depan umum, dan keretakan hubungan dengan pihak sekolah. | Untuk kasus berat, sekolah harus melibatkan aparat kepolisian. Penggeledahan badan (seperti membuka kantong) harus dilakukan oleh pihak yang sama jenis kelaminnya dan dengan alasan yang sangat mendesak. |

| Pencarian buku atau catatan “tidak senonoh”. | Buku diary, novel tertentu, gambar atau tulisan pribadi. | Pelanggaran privasi yang sangat dalam, rasa aman untuk berekspresi hilang, dan kebencian terhadap institusi. | Barang pribadi seperti diary dilindungi hak privasi. Penyitaan hanya boleh untuk barang yang secara jelas melanggar peraturan tertulis sekolah dan mengganggu proses belajar. |

Aturan Berpakaian yang Mengekang Ekspresi Diri

Aturan seragam sekolah memang penting, namun ketika aturan itu menjadi terlalu ketat dan tidak fleksibel, ia dapat mengebiri ekspresi diri dan identitas kultural. Misalnya, larangan total bagi siswa perempuan untuk mengenakan jilbab dengan warna atau motif tertentu di luar seragam resmi, padahal itu adalah bagian dari keyakinan dan identitasnya. Atau, aturan potongan rambut untuk siswa laki-laki yang harus seragam pendek, tanpa mempertimbangkan preferensi pribadi atau tradisi budaya tertentu.

Aturan-aturan kaku seperti ini mengajarkan konformitas buta dan mengirim pesan bahwa identitas individual harus dikorbankan demi penampilan yang seragam. Padahal, sekolah seharusnya menjadi tempat untuk belajar menghargai keberagaman, termasuk dalam cara mengekspresikan diri melalui penampilan yang sopan dan pantas.

Pemantauan Aktivitas Media Sosial oleh Pihak Sekolah

Dengan maraknya media sosial, batas antara kehidupan sekolah dan pribadi semakin kabur. Beberapa sekolah merasa berhak memantau akun media sosial siswa, bahkan menghukum mereka untuk unggahan di luar jam sekolah. Hal ini menimbulkan rasa intimidasi dan ketakutan akan pengawasan yang terus-menerus.

“Waktu itu aku mengunggah status lelah karena banyak tugas, tidak menyebut sekolah sama sekali. Besoknya, aku dipanggil guru BP karena dituduh ‘menyebarkan energi negatif’ dan ‘tidak bersyukur’. Aku merasa seperti selalu diawasi, bahkan di rumah pun. Sekarang aku lebih banyak diam di media sosial karena takut.”

Narasi di atas menggambarkan bagaimana pengawasan yang berlebihan melampaui batas kewenangan sekolah dan memasuki ranah privasi yang paling personal, menciptakan iklim ketakutan dan self-censorship di kalangan siswa.

Penyimpangan terhadap Hak untuk Berekspresi dan Berpendapat di Ekosistem Pendidikan Formal

Sekolah sejatinya adalah laboratorium demokrasi pertama bagi siswa, tempat mereka belajar menyampaikan pendapat, berdebat dengan sehat, dan mengekspresikan pikiran melalui berbagai media. Namun, dalam banyak kasus, ekosistem pendidikan formal justru membatasi hak-hak tersebut dengan dalih menjaga ketertiban atau norma. Pembatasan tidak wajar terhadap ekspresi seni dan aspirasi kritis justru mereduksi fungsi pendidikan sebagai penyedia ruang aman untuk berkembang dan berpikir mandiri.

Pembatasan terhadap kegiatan ekstrakurikuler tertentu atau sensor terhadap karya seni siswa sering kali bermula dari ketakutan akan hal yang “berbeda” atau “kritis”. Misalnya, klub debat yang dilarang membahas topik sensitif seperti politik kampus atau kebijakan sekolah, atau majalah dinding yang disensor karena memuat puisi atau karikatur yang dianggap terlalu menyindir. Alasan yang diberikan biasanya samar, seperti “tidak sesuai dengan nilai-nilai sekolah” atau “dapat menimbulkan keresahan”.

Padahal, karya yang dianggap “tidak sesuai norma” justru mungkin merupakan hasil pergulatan intelektual dan emosional siswa yang sangat berharga. Dengan membungkamnya, sekolah kehilangan kesempatan untuk berdialog dan memahami perspektif generasi muda. Lebih parah lagi, hal ini mengajarkan pada siswa bahwa berpikir kritis dan berbeda adalah hal yang berisiko dan harus dihindari, sebuah pelajaran yang bertolak belakang dengan semangat ilmu pengetahuan.

Insiden Pemberian Sanksi atas Aspirasi dan Kritik

Sejarah di banyak sekolah mencatat insiden dimana penyampaian aspirasi justru berujung pada hukuman. Pertama, kasus dimana perwakilan OSIS yang menyampaikan keluhan tentang fasilitas toilet di rapat dengan komite sekolah, justru mendapat teguran karena dianggap “tidak sopan” dan “merusak nama baik sekolah”. Kedua, siswa yang menulis artikel investigatif tentang sampah di kantin untuk buletin sekolah mendapatkan sanksi pembatasan kegiatan karena dianggap “membesar-besarkan masalah”.

Ketiga, kelompok teater yang naskahnya dibatalkan tampil di pentas seni karena dinilai mengandung pesan yang “terlalu suram” dan tidak mencerminkan semangat optimisme yang ingin ditonjolkan sekolah. Insiden-insiden semacam ini membuat saluran aspirasi resmi menjadi tidak bermakna dan mendorong ketidakpercayaan terhadap institusi.

Budaya Patuh dalam Diskusi Kelas

Budaya “patuh tanpa reserve” dalam diskusi kelas merupakan penghambat besar bagi partisipasi dan kebebasan berpikir. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- Guru sebagai sumber kebenaran tunggal: Situasi dimana pendapat atau jawaban siswa yang berbeda dari guru langsung dikoreksi tanpa dialog, sehingga siswa enggan mengemukakan pemikiran yang mungkin “salah”.

- Tekanan untuk setuju dengan mayoritas: Siswa yang memiliki pendapat minoritas sering kali memilih diam daripada dikucilkan atau dianggap aneh oleh teman-temannya.

- Penilaian yang bias terhadap keberanian berpendapat: Partisipasi hanya dihargai jika sesuai dengan arah pembicaraan yang telah ditentukan guru, bukan pada kualitas argumen itu sendiri.

- Ketakutan akan nilai: Banyak siswa percaya bahwa ketidaksetujuan dengan guru dapat berdampak negatif pada nilai akademis mereka, sehingga mereka memilih untuk konformis.

Ilustrasi Sensor pada Pentas Seni Sekolah

Di sebuah malam pentas seni tahunan, gedung serba guna sekolah dipenuhi orang tua dan tamu. Sebuah kelompok teater siswa telah berlatih berbulan-bulan untuk mementaskan naskah tentang perjuangan seorang anak menemukan jati diri di tengah tekanan sosial. Menjelang pertunjukan, pembina ekstrakurikuler tiba-tiba memanggil sutradara siswa. Dengan berat hati, ia menyampaikan bahwa pihak kepala sekolah meminta adegan tertentu dihapus—adegan dimana sang protagonis berdebat dengan figur otoritas yang melambangkan sistem.

Alasannya, adegan itu “terlalu konfrontatif” dan “dapat disalahpahami oleh tamu undangan”. Para siswa terpaksa melakukan perubahan dadakan, merusak alur cerita dan pesan yang ingin disampaikan. Mereka tampil dengan hati kesal, merasa hasil kerja keras dan ekspresi artistik mereka telah dikebiri oleh ketakutan akan kesan yang tidak jelas. Pentas yang seharusnya menjadi puncak ekspresi, berubah menjadi contoh nyata pembatasan kebebasan berekspresi.

Mengurai Pelanggaran Hak atas Akses Informasi dan Larangan Diskriminasi dalam Proses Pembelajaran

Hak atas pendidikan yang inklusif dan bermutu adalah hak setiap anak tanpa terkecuali. Ini berarti sekolah wajib memastikan bahwa semua siswa, termasuk mereka yang memiliki disabilitas atau kebutuhan khusus, dapat mengakses proses pembelajaran secara penuh dan setara. Sayangnya, ketiadaan akomodasi yang memadai masih menjadi bentuk diskriminasi yang nyata di banyak institusi pendidikan. Pelanggaran ini tidak hanya terjadi dalam bentuk penolakan penerimaan, tetapi lebih sering dalam ketidaksiapan sistem dan fasilitas untuk melayani keberagaman kebutuhan belajar.

Ketiadaan akomodasi yang memadai untuk siswa disabilitas merupakan pelanggaran yang sistemik. Misalnya, seorang siswa pengguna kursi roda yang tidak dapat masuk ke laboratorium di lantai dua karena tidak ada lift atau jalan landai. Atau, siswa dengan disleksia yang selalu mendapat nilai buruk karena ujian tertulis biasa tidak mencerminkan pemahaman mereka, sementara sekolah tidak menyediakan opsi ujian lisan atau waktu tambahan.

Membahas 10 contoh pelanggaran HAM di sekolah, kita sering fokus pada deskripsi kasus. Namun, ada langkah krusial yang kerap terlewat: menganalisis dampak dan pola dari setiap kejadian. Di sinilah Hasil Perhitungan menjadi penting. Data tersebut bukan sekadar angka, tapi alat untuk memetakan seberapa sering dan parah pelanggaran itu terjadi, sehingga upaya pencegahan untuk daftar 10 pelanggaran HAM tadi bisa lebih tepat sasaran dan berbasis bukti.

Situasi ini secara efektif menghalangi akses mereka terhadap pendidikan yang bermakna. Sekolah, dengan tidak bertindak, telah melakukan diskriminasi tidak langsung—kebijakan yang tampak netral (seperti ujian standar) ternyata berdampak merugikan kelompok tertentu karena tidak disertai dengan penyesuaian yang diperlukan. Hal ini melanggar prinsip kesetaraan kesempatan dan mengabaikan potensi besar yang dimiliki setiap siswa.

Kebijakan Materi Ajar yang Tidak Aksesibel

Bentuk pelanggaran lain terletak pada kebijakan penyediaan materi ajar. Buku teks yang hanya tersedia dalam format cetak biasa merupakan hambatan bagi siswa tunanetra. Video pembelajaran tanpa teks atau subtitle menutup akses bagi siswa tunarungu. Demikian pula, metode mengajar yang hanya mengandalkan ceramah tanpa alat peraga visual atau kinestetik dapat menyulitkan siswa dengan gaya belajar auditori atau yang memiliki kesulitan konsentrasi.

Ketika sekolah tidak berusaha menyediakan materi dalam format alternatif—seperti braille, audio book, atau materi visual—mereka secara tidak sengaja telah mengucilkan sebagian siswanya dari informasi yang esensial untuk belajar.

Pemetaan Hambatan dan Akomodasi untuk Siswa Disabilitas

| Jenis Disabilitas/Kebutuhan | Hambatan Umum di Sekolah | Bentuk Akomodasi yang Wajib Disediakan | Konsekuensi jika Hak Diabaikan |

|---|---|---|---|

| Tunanetra/Low Vision | Materi cetak biasa, lingkungan fisik yang tidak terpetakan dengan baik, alat peraga visual tanpa deskripsi. | Materi dalam braille atau format digital yang kompatibel dengan screen reader, penataan ruang yang konsisten, deskripsi verbal untuk visual. | Ketergantungan ekstrem pada orang lain, kesulitan memahami materi secara mandiri, penurunan motivasi belajar. |

| Tunarungu/Hard of Hearing | Komunikasi verbal tanpa dukungan visual, video tanpa subtitle, sistem peringatan berbasis suara (bel). | Penerjemah Bahasa Isyarat (JBI), alat bantu dengar loop system, subtitle untuk media, peringatan visual alternatif. | Isolasi sosial, miskomunikasi, ketertinggalan informasi penting dan instruksi akademik. |

| Disabilitas Fisik (Pengguna kursi roda) | Tangga, toilet tidak aksesibel, meja kursi biasa, lorong sempit. | Jalan landai atau lift, toilet aksesibel, meja yang dapat disesuaikan, aksesibilitas ke semua ruang belajar. | Keterbatasan mobilitas, ketidakmampuan mengikuti pelajaran di ruang tertentu, rasa ketergantungan dan tidak mandiri. |

| Kesulitan Belajar Spesifik (Disleksia, ADHD) | Ujian waktu terbatas, instruksi kompleks hanya secara lisan, lingkungan kelas yang ramai dan distracting. | Waktu tambahan ujian, instruksi tertulis yang jelas, ruang ujian terpisah, penggunaan teknologi asistif. | Underachievement kronis, label “malas” atau “bodoh”, kecemasan akademik, dan rendahnya harga diri. |

Diskriminasi Berdasarkan Latar Belakang Agama, 10 Contoh Pelanggaran HAM di Sekolah

Diskriminasi tidak hanya berbasis disabilitas, tetapi juga latar belakang lain seperti agama. Kebijakan sekolah yang tidak sensitif dapat mengasingkan siswa dari kelompok minoritas.

“Waktu ada acara kemah bersama, aku disuruh tidak ikut karena masalah makanan. Katanya, ‘ribet’ kalau harus menyediakan makanan halal khusus untuk satu dua orang. Aku cuma bisa lihat teman-teman foto-foto ceria dari rumah. Rasanya seperti bukan bagian dari mereka, seperti ada yang salah dengan keyakinanku.”

Testimoni hipotetis ini menggambarkan bagaimana pengecualian dari kegiatan sekolah atas dasar agama bukan hanya melukai perasaan, tetapi secara tegas merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar hak siswa untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sekolah.

Penutup: 10 Contoh Pelanggaran HAM Di Sekolah

Jadi, setelah menelusuri berbagai contoh tersebut, menjadi jelas bahwa perjalanan menuju sekolah yang benar-benar menghormati HAM masih panjang. Namun, kesadaran adalah modal pertama yang paling berharga. Ketika guru, siswa, dan orang tua mulai menyadari bahwa hal-hal yang dianggap “biasa” bisa jadi adalah pintu masuk pelanggaran, maka ruang untuk perbaikan pun terbuka lebar. Perubahan tidak harus dramatis, bisa dimulai dari hal sederhana seperti mendengarkan keluhan siswa dengan serius atau mengevaluasi sistem piket yang adil.

Pada akhirnya, sekolah yang ideal adalah sekolah yang tidak hanya mengejar angka akademis, tetapi juga membangun karakter dan menghargai martabat setiap individu di dalamnya. Mari jadikan ruang pendidikan ini sebagai tempat dimana hak asasi bukan hanya wacana dalam buku pelajaran, tetapi nafas yang hidup dalam setiap interaksi. Karena setiap siswa berhak merasakan sekolah sebagai tempat mereka tumbuh dengan aman, dihargai, dan bebas menjadi diri sendiri.

Jawaban untuk Pertanyaan Umum

Apa bedanya pelanggaran HAM dengan pelanggaran tata tertib sekolah biasa?

Pelanggaran tata tertib bersifat spesifik pada aturan institusi, sementara pelanggaran HAM menyangkut hak dasar yang diakui secara universal (seperti hak atas rasa aman, privasi, atau kesetaraan). Pelanggaran HAM di sekolah sering kali terwujud melalui pelanggaran tata tertib yang diskriminatif atau tidak manusiawi.

Apakah siswa bisa melaporkan pelanggaran HAM di sekolah ke pihak luar seperti Komnas HAM?

Ya, siswa atau orang tua/wali dapat melaporkannya. Komnas HAM menerima pengaduan masyarakat, termasuk dari sektor pendidikan. Namun, biasanya disarankan untuk mencoba menyelesaikan melalui jalur internal sekolah dan dinas pendidikan terlebih dahulu.

Bagaimana cara membedakan antara kedisiplinan yang wajar dengan pelanggaran hak privasi siswa?

Kedisiplinan yang wajar bersifat edukatif, proporsional, dan menghormati martabat siswa. Penggeledahan tas tanpa dasar kuat (seperti bukti konkret), pemantauan media sosial pribadi, atau hukuman yang mempermalukan di depan umum cenderung masuk kategori pelanggaran hak privasi dan harga diri.

Apakah sekolah swasta berbasis agama tertentu lebih berisiko melakukan pelanggaran HAM?

Risikonya bisa muncul di semua jenis sekolah. Sekolah berbasis agama tertentu berpotensi melakukan pelanggaran jika kebijakannya mendiskriminasi siswa dengan keyakinan berbeda, atau memberlakukan aturan yang terlalu mengebiri ekspresi identitas pribadi siswa dengan dalih keseragaman. Esensinya terletak pada penerapan aturan yang tidak proporsional dan diskriminatif.

Peran apa saja yang bisa diambil oleh siswa untuk mencegah pelanggaran HAM di lingkungannya?

Siswa dapat membentuk atau aktif dalam organisasi siswa untuk menyuarakan aspirasi, menjadi pendamping bagi teman yang mengalami bullying, mendokumentasikan insiden dengan baik, serta berani melaporkan pelanggaran yang dialami atau disaksikan kepada guru yang dipercaya, konselor, atau orang tua.