Akibat Sistem Kerja Paksa, Rakyat Indonesia Mengalami Kesulitan. Kalimat itu bukan sekadar catatan sejarah yang usang, melainkan guratan luka mendalam yang membentuk memori kolektif bangsa. Bayangkan, tiba-tiba tenaga dan hidup Anda bukan lagi milik Anda sendiri, dirampas oleh sistem yang dilembagakan untuk membangun kemegahan kolonial di atas penderitaan rakyat jelata. Inilah realitas pahit yang harus dihadapi nenek moyang kita, di mana keringat dan air mata menjadi fondasi dari jalan, rel kereta api, dan perkebunan yang mengisi pundi-pundi penjajah.

Praktik kerja paksa atau rodi dalam berbagai bentuknya—seperti Cultuurstelsel, Heerendiensten, atau kerja romusha—telah mencabik struktur sosial dan menghancurkan pondasi ekonomi kerakyatan. Dari sawah dan ladang yang terbengkalai hingga keluarga yang tercerai-berai, dampaknya merasuk ke setiap sendi kehidupan. Tulisan ini akan menelusuri jejak penderitaan itu, mengurai bagaimana kesulitan yang tak terperi justru melahirkan benih-benih perlawanan dan solidaritas yang akhirnya membentuk kesadaran kebangsaan kita.

Latar Belakang Sistem Kerja Paksa di Indonesia

Sistem kerja paksa bukanlah fenomena tunggal dalam sejarah kolonial Indonesia, melainkan sebuah paradigma pemerintahan yang mengorbankan kemanusiaan untuk kepentingan ekonomi. Inti dari sistem ini adalah pengambilan tenaga kerja secara paksa dari rakyat, dengan imbalan yang sangat minim atau bahkan tidak ada, untuk proyek-proyek yang ditentukan oleh penguasa kolonial. Praktik ini berakar dari sistem wajib kerja tradisional (heerendiensten) yang kemudian dibakukan dan dieksploitasi secara masif oleh VOC dan terutama pemerintah Hindia Belanda.

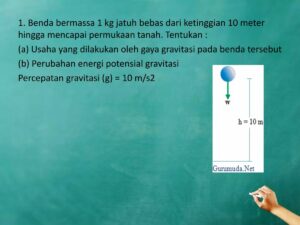

Beban kerja paksa di masa kolonial bukan sekadar derita fisik, tapi juga tekanan mental yang menghisap tenaga rakyat. Analoginya, seperti menghitung Massa Benda dari Berat 150 N pada g=9,8 m/s² , beban itu punya ‘massa’ konkret yang menekan. Kesulitan hidup yang diakibatkannya adalah realitas pahit, sebuah beban sejarah yang dampaknya masih bisa kita rasakan hingga kini dalam bentuk ketertinggalan.

Tujuan utamanya jelas bersifat ekstraktif: mengeksploitasi sumber daya manusia dan alam Nusantara untuk mengisi kas pemerintah kolonial dan membiayai administrasi mereka. Mekanismenya beragam, mulai dari penarikan wajib kerja berdasarkan kewajiban feodal hingga sistem kontrak yang penuh tipu daya. Sektor perkebunan seperti kopi, tebu, dan tembakau di Jawa serta Sumatera menjadi tulang punggung yang menggerus tenaga rakyat. Sementara itu, proyek-proyek infrastruktur besar seperti pembuatan jalan raya pos Daendels atau jaringan irigasi juga mengandalkan sistem ini.

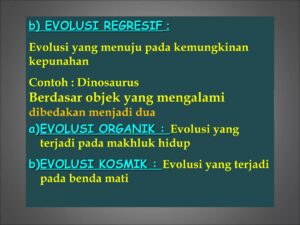

Bentuk-Bentuk Sistem Kerja Paksa Kolonial

Source: co.id

Berbagai istilah dan skema diterapkan, masing-masing dengan karakteristik dan kekejamannya sendiri. Perbedaan ini penting untuk dipahami agar kita tidak menyamaratakan semua penderitaan yang terjadi. Tabel berikut memetakan beberapa sistem kerja paksa yang paling menonjol.

| Nama Sistem | Periode | Sasaran Pekerja | Tugas Utama |

|---|---|---|---|

| Cultuurstelsel (Sistem Tanam Paksa) | 1830-1870 | Petani di Jawa dan sebagian Sumatera | Menanam tanaman ekspor (kopi, tebu, nila) di 20% lahan atau bekerja 66 hari setahun untuk pemerintah. |

| Rodi (Kerja Rodi) | Sebelum dan selama Cultuurstelsel | Laki-laki dewasa dari kalangan rakyat biasa | Mengerjakan proyek-proyek pemerintah: membangun jalan, jembatan, benteng, dan saluran air. |

| Poenale Sanctie (Sanksi Pidana) | 1880-1931 | Kuli kontrak (kebanyakan di Sumatera Timur) | Bekerja di perkebunan tembakau dan karet dengan kontrak mengikat; melarikan diri dianggap pidana. |

| Romusha | 1942-1945 (Pendudukan Jepang) | Pemuda desa, terutama dari Jawa | Kerja fisik berat untuk proyek militer Jepang: membangun rel kereta api (seperti di Burma-Thailand), landasan udara, dan pertahanan. |

Dampak Sosial dan Ekonomi terhadap Rakyat

Dampak sistem kerja paksa meluas jauh melampaui penderitaan individu. Ia seperti virus yang merusak seluruh organ tubuh masyarakat. Secara ekonomi, rumah tangga petani kehilangan tenaga kerja utama dan waktu untuk mengurus sawah mereka sendiri. Hasil panen padi untuk konsumsi sendiri seringkali gagal karena kurangnya perhatian, sementara mereka dipaksa memelihara tanaman ekspor yang tidak mereka makan. Sumber daya seperti pupuk dan air juga dialihkan untuk kepentingan perkebunan pemerintah, memiskinkan lahan milik mereka.

Struktur sosial tradisional yang seimbang pun runtuh. Kepala desa yang seharusnya melindungi warga, sering dipaksa menjadi alat pemerintah kolonial untuk memenuhi kuota kerja paksa. Kehidupan keluarga tercabik; suami dan ayah yang direnggut menjadi romusha atau kuli rodi sering tidak kembali, meninggalkan janda, anak-anak yatim, dan orang tua yang terlantar. Ruang untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kewirausahaan lokal praktis tidak ada, karena semua energi dan waktu habis untuk memenuhi tuntutan penguasa.

Seorang petani di Kedu, Jawa Tengah, pada masa tanam paksa menceritakan, “Kami harus menanam nila di sawah terbaik kami. Tanaman itu menyedot semua kesuburan tanah. Ketika musim hujan tiba, kami tidak punya waktu untuk membenahi pematang sawah yang rusak. Hasil padi kami separuh dari biasanya. Anak-anak menangis kelaparan, sementara kami harus menyetor nila itu ke gudang pemerintah. Jika kurang, kami harus membayar kekurangannya dengan uang yang tidak kami punyai.”

Kondisi Kerja dan Penderitaan Fisik: Akibat Sistem Kerja Paksa, Rakyat Indonesia Mengalami Kesulitan

Bayangkan bekerja dari subuh hingga senja, di bawah terik matahari atau hujan deras, dengan makanan yang tidak cukup untuk mengisi perut. Itulah keseharian pekerja paksa. Lingkungan kerja di perkebunan atau proyek konstruksi sangat berbahaya, tanpa alat pelindung dan sanitasi yang memadai. Beban tugasnya tidak manusiawi, seperti mengangkut tanah dan batu untuk pembangunan jalan atau memangkas tebu sepanjang hari dengan target yang mustahil.

Kondisi ini melahirkan berbagai penderitaan fisik. Malnutrisi adalah hal biasa, karena jatah makanan minim dan tidak bergizi. Penyakit seperti malaria, disentri, dan beri-beri merajalela di barak-barak yang kumuh. Cedera fisik akibat kecelakaan kerja, pecutan mandor, atau kelelahan ekstrem sering berujung pada cacat permanen atau kematian. Tingkat kesejahteraan dan kesehatan mereka jelas jauh lebih buruk dibandingkan masyarakat yang kebetulan tidak terjaring, yang meski miskin, masih memiliki kebebasan atas waktu dan tenaganya.

Praktik kerja paksa di masa kolonial jelas menciptakan interaksi sosial yang sangat timpang dan koersif. Dalam konteks ini, pola hubungan yang terbangun bisa dianalisis melalui lensa Dua Bentuk Umum Interaksi Sosial , di mana asosiatif nyaris tak ada ruang dan disosiatif mendominasi. Akibatnya, rakyat bukan cuma terjebak dalam kesulitan ekonomi, tetapi juga dalam jejaring relasi yang menindas dan menghancurkan tatanan kemasyarakatan mereka secara mendasar.

Bentuk Penindasan dan Kekerasan, Akibat Sistem Kerja Paksa, Rakyat Indonesia Mengalami Kesulitan

Penderitaan tidak hanya datang dari beban kerja, tetapi juga dari sistem penindasan yang menjaga agar praktik ini tetap berjalan. Kekerasan menjadi alat disiplin yang umum.

- Hukuman fisik seperti cambuk, pukulan, dan tendangan dari mandor atau pengawas.

- Penahanan dan penyekapan di tempat khusus sebagai hukuman atas pelanggaran kecil atau perlawanan.

- Pengurangan jatah makanan yang sudah minim sebagai bentuk sanksi.

- Pekerjaan tambahan di luar jam kerja yang telah panjang sebagai hukuman kolektif.

- Kekerasan seksual terhadap perempuan, meski tidak selalu terdokumentasi secara resmi, merupakan risiko yang nyata dalam sistem yang penuh ketidakberdayaan.

Respons dan Perlawanan Rakyat

Rakyat Indonesia tidak hanya pasif menerima penderitaan. Dalam keterbatasannya, mereka mengembangkan berbagai bentuk perlawanan, baik yang terang-terangan maupun yang tersamar. Perlawanan pasif bisa berupa pembangkangan diam-diam: bekerja sepelan mungkin (bolos kerja), pura-pura sakit, atau merusak alat kerja dan bibit tanaman dengan sembunyi-sembunyi. Bentuk protes yang lebih terang-terangan terjadi ketika kesewenang-wenangan sudah melampaui batas, seperti yang tercatat dalam beberapa pemberontakan petani.

Tokoh seperti Entong Gendut di Condet yang memimpin protes terhadap perluasan tanah partikelir, atau perjuangan para kuli kontrak di perkebunan Deli yang memperjuangkan penghapusan Poenale Sanctie, adalah contoh nyata. Penderitaan bersama justru memupuk solidaritas yang kuat di tingkat akar rumput. Rasa senasib ini menjadi benih bagi gerakan kolektif yang lebih terorganisir di kemudian hari.

Peta Perlawanan terhadap Kerja Paksa

Perlawanan muncul di berbagai tempat dengan bentuk dan dampak yang beragam. Tabel berikut memberikan gambaran tentang dinamika perlawanan tersebut.

| Bentuk Perlawanan | Lokasi | Periode | Dampak yang Dihasilkan |

|---|---|---|---|

| Pemberontakan Petani | Ciomas, Banten | 1886 | Memperlihatkan titik didih kemarahan rakyat terhadap kerja rodi dan tekanan pajak, meski akhirnya ditumpas. |

| Pembangkangan Massal & Mogok Kerja | Perkebunan Tembakau Deli, Sumatera Timur | Awal abad 20 | Memperkuat tekanan internasional untuk penghapusan Poenale Sanctie dan memperbaiki nasib kuli kontrak. |

| Perlawanan Pasif (Slow-down, Sabotase) | Berbagai lokasi tanam paksa di Jawa | 1830-1870 | Mengurangi efisiensi sistem dan menjadi bentuk pertahanan sehari-hari yang sulit dibuktikan oleh pengawas. |

| Pelarian (Membuat Lubang di Pagar Perkebunan) | Perkebunan di Sumatera dan Jawa | Masa Poenale Sanctie & Romusha | Menjadi simbol ketidakpatuhan individu dan upaya merebut kembali kebebasan, meski berisiko tinggi. |

Warisan Jangka Panjang dan Refleksi Masa Kini

Luka sejarah tidak serta-merta sembuh ketika sistem kerja paksa resmi dihapuskan. Trauma kolektif akibat perampasan kebebasan, kekerasan, dan ketidakberdayaan itu mungkin diwariskan secara lintas generasi dalam bentuk ketidakpercayaan terhadap otoritas, rasa takut yang mendalam terhadap kelaparan, atau pola hubungan kerja yang timpang. Struktur sosial-ekonomi Indonesia masa kini, di beberapa tempat, masih menyisakan jejak feodalisme kolonial tersebut, dimana buruh di sektor tertentu dipandang sekadar sebagai alat produksi, bukan sebagai manusia utuh.

Dari periode kelam ini, kita belajar nilai kemanusiaan dan keadilan yang paling mendasar: bahwa tidak ada pembangunan yang boleh dibangun di atas penderitaan manusia. Nilai tentang hak atas upah yang layak, waktu istirahat, dan kebebasan berserikat berakar dari perlawanan terhadap sistem tanpa hati ini. Memori kolektif ini bertahan bukan hanya dalam buku sejarah, tetapi dalam budaya lokal.

Memori yang Hidup dalam Tradisi Lokal

Di sebuah desa di Jawa Barat, ada sebuah tradisi larung sesaji kecil di sebuah sungai yang dulu digunakan untuk mengangkut tebu hasil tanam paksa. Para sesepuh bercerita bahwa itu bukan untuk memuliakan masa lalu, tetapi untuk mengenang leluhur mereka yang mati kelelahan atau tenggelam saat menarik rakit tebu. Setiap doa yang diucapkan adalah doa agar generasi sekarang tidak lagi hidup dalam paksaan seperti itu.

Di daerah lain, cerita-cerita tutur tentang “Jaman Belanda” atau “Jaman Jepang” yang menyiksa tetap hidup, menjadi pengingat betapa berharganya kemerdekaan dan kedaulatan atas tubuh dan waktu seseorang. Memori itu adalah benteng agar sejarah tidak berulang.

Ringkasan Akhir

Warisan dari periode kelam kerja paksa itu masih dapat kita rasakan hingga kini, bukan sebagai hantu yang menakutkan, tetapi sebagai lensa kritis untuk memaknai keadilan dan hak asasi manusia. Trauma kolektif, ketimpangan struktural, dan memori akan penindasan telah dirajut menjadi cerita-cerita lokal yang mengajarkan ketabahan. Refleksi ini mengingatkan kita bahwa kemajuan yang sejati tidak boleh dibangun dengan mengorbankan martabat manusia.

Belajar dari kesulitan masa lalu, kita diajak untuk terus memperjuangkan sistem kerja yang adil dan bermartabat, di mana setiap keringat memiliki nilai dan setiap kehidupan dihargai.

Kumpulan FAQ

Apakah sistem kerja paksa hanya terjadi di masa penjajahan Belanda?

Tidak. Meski paling masif dan terlembaga pada masa kolonial Belanda (seperti Cultuurstelsel), praktik serupa juga terjadi pada masa pendudukan Jepang (romusha) dan bahkan dalam bentuk-bentuk lain di berbagai periode sejarah, meski dengan skala dan konteks yang berbeda.

Bagaimana masyarakat saat itu memenuhi kebutuhan sehari-hari jika waktunya habis untuk kerja paksa?

Mereka mengalami kesulitan besar. Waktu untuk menggarap lahan sendiri dan berdagang sangat terbatas, menyebabkan panen gagal, kelaparan, dan kemiskinan akut. Banyak keluarga terpaksa menjual harta benda atau berhutang untuk sekadar bertahan hidup.

Apakah ada upaya hukum atau pengaduan resmi dari rakyat terhadap sistem ini saat itu?

Sangat terbatas. Ketiadaan representasi politik dan ketimpangan kekuasaan membuat jalur hukum hampir mustahil. Perlawanan lebih sering dilakukan secara diam-diam (sabotase, kerja lambat) atau melalui protes lokal, meski beberapa tokoh seperti Douwes Dekker menulis kritik melalui buku “Max Havelaar”.

Apakah dampak psikologis kerja paksa masih bisa dirasakan oleh generasi sekarang?

Secara tidak langsung, ya. Trauma kolektif, ketidakpercayaan terhadap otoritas, dan pola relasi sosial yang timpang dapat diwariskan melalui narasi keluarga dan budaya. Struktur ekonomi tertentu di daerah bekas penerapan kerja paksa berat juga sering kali masih mencerminkan ketimpangan masa lalu.

Mengapa beberapa orang mungkin “rela” ikut kerja paksa pada masa itu?

Kata “rela” sangat bias. Pilihan yang ada seringkali adalah pilihan palsu antara ikut kerja paksa atau menghadapi hukuman yang lebih kejam, seperti kekerasan fisik, pengusiran, atau hukuman mati. Tekanan dari penguasa lokal yang ditunjipenjajah juga membuat penolakan menjadi sangat berisiko.