Kewajiban Negara atas Sumber Daya Alam Tambang itu bukan sekadar wacana hukum yang kaku, melainkan janji konstitusi yang hidup dan bernapas. Bayangkan, Pasal 33 UUD 1945 dengan gagahnya menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalimat sakti ini jadi fondasi, sekaligus cermin untuk menilai sejauh mana pengelolaan tambang kita sudah berada di jalur yang benar atau justru tersesat di labirin kepentingan.

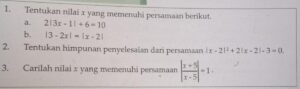

Topik ini membentang dari dimensi filosofis yang mendalam hingga mekanisme teknis pengawasan izin, transformasi ekonomi, kewajiban remediasi lingkungan, hingga penyelesaian konflik agraria yang pelik. Setiap aspeknya saling berkait, membentuk mosaik kompleks yang menantang negara untuk tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga penjaga amanat, wasit yang adil, dan visioner bagi masa depan bangsa. Mari kita telusuri bersama, bagaimana kewajiban mulia itu diuji dalam praktik pengelolaan pertambangan modern.

Dimensi Filosofis Negara sebagai Penjaga Amanat Pasal 33 UUD 1945 dalam Konteks Pertambangan Modern

Kalau kita baca Pasal 33 UUD 1945, ada kalimat yang sangat kuat: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Di sini, kata kuncinya adalah “dikuasai”, bukan “dimiliki”. Ini bukan sekadar soal kepemilikan aset, tapi lebih pada mandat pengurusan atau trusteeship. Negara hadir sebagai wakil rakyat untuk mengelola anugerah alam ini, memastikan manfaatnya tidak hanya dinikmati segelintir orang atau korporasi, tetapi benar-benar menetes hingga ke akar rumput.

Dalam konteks pertambangan modern yang didominasi investasi besar dan teknologi tinggi, filosofi ini menjadi penyeimbang. Negara harus memastikan bahwa deru mesin tambang dan kilau emas atau nikel itu pada akhirnya diterjemahkan menjadi jalan yang lebih baik, sekolah yang lebih layak, dan kesejahteraan yang lebih merata bagi seluruh rakyat, terutama masyarakat yang hidup di sekitar lokasi tambang.

Makna “dikuasai oleh negara” ini sering kali berbenturan dengan realitas di lapangan. Operasi tambang skala besar, dengan segala kompleksitasnya, kerap menciptakan paradoks yang menggerus hak-hak konstitusional warga. Ketegangan antara kepentingan ekonomi makro dan hak-hak dasar masyarakat lokal adalah ujian nyata bagi penafsiran filosofis Pasal 33 tersebut.

Paradoks antara Operasi Tambang dan Hak Konstitusional

Interaksi antara industri ekstraktif skala besar dan kehidupan masyarakat lokal melahirkan setidaknya tiga paradoks mendasar yang patut menjadi perhatian serius.

- Paradoks Kedaulatan vs Keterasingan: Di satu sisi, negara berdaulat menguasai kekayaan alam. Namun, masyarakat lokal yang seharusnya menjadi subjek utama “kemakmuran rakyat” justru sering merasa terasing dari proses dan manfaatnya. Wilayah hidup mereka berubah menjadi zona industri yang dikendalikan oleh kepentingan korporasi, sementara akses mereka terhadap sumber daya di sekitarnya tiba-tiba dibatasi atau hilang sama sekali.

- Paradoks Pertumbuhan Ekonomi vs Pemiskinan Struktural: Tambang menyumbang devisa dan PDRB yang besar, tetapi pola pembangunan yang ekstraktif ini bisa meminggirkan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Masyarakat kehilangan lahan produktif untuk pertanian atau perkebunan, bergantung pada pekerjaan serabutan di tambang, dan ketika tambang tutup, mereka menghadapi lanskap ekonomi yang rusak tanpa alternatif yang memadai.

- Paradoks Hukum Formal vs Hak Sosial-Budaya: Izin usaha pertambangan (IUP) adalah produk hukum formal negara. Namun, izin ini sering diberikan di atas wilayah yang secara turun-temurun dikelola oleh masyarakat adat atau komunitas lokal dengan sistem hukum dan norma sosialnya sendiri. Konflik muncul ketika hukum negara dianggap mengabaikan atau menegasikan keberadaan dan hak-hak sosial-budaya masyarakat tersebut.

Interpretasi “Dikuasai oleh Negara” dalam Lintasan Waktu

Penafsiran atas frasa “dikuasai oleh negara” tidak statis; ia berkembang seiring perubahan rezim dan paradigma pembangunan. Perbedaan penafsiran ini berdampak langsung pada kebijakan pengelolaan sumber daya alam kita.

| Periode | Interpretasi Dominan | Implikasi pada Kebijakan SDA | Aktor Utama Pengelolaan |

|---|---|---|---|

| Orde Baru | Penguasaan oleh negara diterjemahkan sebagai kontrol sentralistik dan monopolistik oleh pemerintah. Negara, melalui BUMN dan kontrak dengan perusahaan asing, adalah operator utama. | Kebijakan sangat sentralistis, berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara. Aspek keberlanjutan dan partisipasi masyarakat lemah. Lahirnya Kontrak Karya (KK) dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang mengikat dalam waktu sangat panjang. | Pemerintah Pusat, BUMN Pertambangan, Perusahaan Asing (Kontraktor). |

| Era Reformasi | Desentralisasi membawa interpretasi bahwa penguasaan juga melibatkan pemerintah daerah. Frasa ini mulai dilihat sebagai mandat pengaturan (regulating), bukan hanya mengoperasikan. | Otonomi daerah menyebabkan booming penerbitan IUP oleh bupati/walikota (IUP Daerah). Pengawasan terfragmentasi, sering terjadi tumpang tindih kewenangan dan maraknya izin bermasalah. UU No. 4/2009 tentang Minerba menjadi dasar hukum baru. | Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Swasta Nasional/Asing. |

| Pandangan Kontemporer | Penguasaan negara semakin ditekankan sebagai kewajiban untuk memastikan manfaat publik, keberlanjutan ekologis, dan keadilan sosial. Kedaulatan rakyat atas SDA ditegaskan kembali. | Kebijakan mendorong hilirisasi (larangan ekspor bijih mineral), pengetatan perizinan (sistem Online Single Submission/CNSA), penegakan hukum terhadap IUP bermasalah, dan perhatian lebih besar pada reklamasi, pasca tambang, serta hak masyarakat adat. Revisi UU Minerba (UU No. 3/2020) memperkuat kendali pusat. | Negara (sebagai regulator kuat), Swasta yang berkomitmen pada ESG, serta Masyarakat Sipil dan Komunitas Lokal sebagai pihak yang diajak berpartisipasi. |

Hubungan Triangular Kedaulatan, Keberlanjutan, dan Keadilan

Untuk mewujudkan amanat Pasal 33 di era modern, diperlukan keseimbangan dinamis antara tiga pilar utama. Bayangkan sebuah segitiga sama sisi. Titik pertama adalah Kedaulatan Negara, yang mewakili kapasitas negara untuk membuat dan menegakkan regulasi, menarik manfaat ekonomi, serta melindungi wilayahnya dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Titik kedua adalah Keberlanjutan Ekologis, yang menuntut pengelolaan tambang yang meminimalkan kerusakan lingkungan, menjalankan reklamasi wajib, dan memikirkan daya dukung lingkungan untuk generasi mendatang.

Titik ketiga adalah Keadilan Sosial, yang memastikan manfaat ekonomi terdistribusi adil, hak-hak masyarakat diakui dan dilindungi, serta konflik diselesaikan secara partisipatif.

Ketiga titik ini saling terhubung. Kedaulatan negara yang kuat tetapi mengabaikan keadilan sosial akan menimbulkan konflik dan ketidakstabilan. Keadilan sosial tanpa pertimbangan keberlanjutan ekologis hanya akan memindahkan beban ke masa depan. Keberlanjutan ekologis tanpa kedaulatan negara yang efektif hanya akan menjadi wacana tanpa penegakan hukum. Inti dari segitiga ini adalah pengelolaan tambang yang bertanggung jawab, di mana negara tidak hanya sebagai pemberi izin, tetapi sebagai penjaga amanat yang memastikan dua pilar lainnya juga tegak.

Posisi negara berada di tengah, sebagai mediator dan penjamin keseimbangan antara ekstraksi ekonomi, pelestarian lingkungan, dan pemenuhan hak-hak warga.

Mekanisme Pengawasan dan Akuntabilitas Publik dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan (IUP) ibarat SIM untuk mengelola kekayaan alam negara. Proses penerbitannya yang transparan dan ketat sangat penting untuk mencegah salah urus. Sayangnya, di masa lalu, maraknya “IUP bermasalah” menunjukkan bahwa mekanisme ini pernah sangat rentan. Memahami alur lengkapnya, dari awal hingga akhir, membantu kita melihat di mana titik lemah pengawasan bisa muncul dan bagaimana publik seharusnya bisa terlibat.

Ini bukan sekadar urusan birokrasi, tapi tentang memastikan setiap hektar konsesi tambang benar-benar dikelola untuk tujuan yang sesuai konstitusi.

Prosedur penerbitan IUP kini telah banyak distandarisasi dan di-online-kan melalui sistem perizinan berusaha. Meski begitu, kerangka dasarnya tetap melibatkan beberapa tahapan kunci dan multi-level government.

Prosedur Penerbitan Izin Usaha Pertambangan

Proses dimulai ketika seorang pemohon, baik perorangan maupun badan usaha, mengajukan permohonan. Untuk tahap eksplorasi, pemohon mengajukan permohonan wilayah kepada Menteri (untuk Wilayah Usaha Pertambangan/WUP tertentu), Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangan wilayahnya melalui sistem Online Single Submission (OSS). Pemerintah kemudian akan melakukan verifikasi administratif dan teknis, termasuk tumpang tindih dengan wilayah lain. Jika lolos, diterbitkan Keputusan Penetapan Wilayah Pertambangan.

Pemegang wilayah ini lalu wajib menyusun dan menyampaikan dokumen rencana kegiatan, seperti RKAB (Rencana Kerja dan Anggaran Biaya) Eksplorasi, untuk mendapatkan IUP Eksplorasi. IUP ini memiliki masa berlaku tertentu untuk melakukan kegiatan pencarian.

Setelah menemukan deposit yang ekonomis, pemegang IUP Eksplorasi mengajukan permohonan IUP Operasi Produksi. Tahap ini jauh lebih kompleks karena mensyaratkan dokumen-dokumen kritis, terutama AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan). Dokumen lingkungan ini harus mendapatkan persetujuan dari instansi lingkungan hidup yang berwenang (Pusat, Provinsi, atau Kabupaten/Kota). Selain itu, perusahaan juga harus menyusun rencana reklamasi dan pasca tambang, serta menyediakan jaminan pelaksanaannya.

Setelah semua dokumen lengkap dan dinyatakan layak, baru diterbitkan IUP Operasi Produksi melalui Keputusan Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Institusi yang terlibat sangat banyak, mulai dari Kementerian ESDM dan KLHK di tingkat pusat, Dinas ESDM dan DLH di tingkat daerah, hingga BKPM dalam konteks investasi.

Integrasi Partisipasi Publik dalam AMDAL dan Perizinan

Source: buguruku.com

Partisipasi publik bukanlah ritual seremonial, melainkan inti dari pengambilan keputusan yang akuntabel. Dalam konteks IUP, partisipasi publik paling substantif terintegrasi dalam proses AMDAL. Skemanya dimulai ketika pemrakarsa (perusahaan) menyusun KA-ANDAL (Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan). Pada tahap ini, masyarakat yang terkena dampak harus diundang untuk memberikan masukan tentang apa saja yang perlu dikaji. Selanjutnya, setelah dokumen ANDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan), dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) disusun, diadakan forum Konsultasi Publik.

Forum ini adalah jantung partisipasi, di mana masyarakat, akademisi, dan LSM dapat mengkritisi, mempertanyakan, dan meminta perubahan pada rencana pengelolaan dampak perusahaan.

Hasil konsultasi publik ini wajib dipertimbangkan secara sungguh-sungguh oleh Komisi Penilai AMDAL sebelum memberikan rekomendasi persetujuan. Titik kritis pelemahan pengawasan sering terjadi di sini: ketika konsultasi publik hanya dijadikan formalitas, undangan tidak menyasar semua pihak terdampak, informasi yang diberikan tidak lengkap atau teknis, atau masukan masyarakat tidak dicatat dan diakomodasi dengan baik dalam dokumen akhir. Titik kritis lain adalah setelah izin diterbitkan, yaitu pada fase pengawasan operasional.

Pengawasan masyarakat sering melemah karena kurangnya akses terhadap data pemantauan lingkungan dan kesulitan melaporkan pelanggaran yang efektif ke instansi pengawas.

Pelanggaran Umum IUP dan Sanksinya

Pelanggaran dalam pelaksanaan IUP beragam, mulai dari administratif hingga yang merusak lingkungan. Regulasi seperti UU Minerba dan turunannya telah mengatur sanksi yang cukup tegas untuk menanggulanginya.

| Jenis Pelanggaran | Contoh Konkret | Sanksi Administratif | Dasar Hukum |

|---|---|---|---|

| Pelanggaran Administratif | Menyampaikan laporan triwulanan atau tahunan terlambat, tidak melaporkan perubahan susunan pemegang saham. | Teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan, hingga pencabutan IUP. | PP No. 96/2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Minerba. |

| Pelanggaran Teknis Operasional | Melakukan penambangan di luar wilayah IUP (outsourcing ilegal), tidak menyimpan overburden sesuai desain, produksi melebihi kapasitas yang diizinkan. | Sanksi mulai dari denda yang besar, pembekuan IUP, hingga pencabutan IUP. Dapat disertai kewajiban membayar PNBP yang kurang. | UU No. 3/2020 tentang Minerba, PP No. 96/2021. |

| Pelanggaran Lingkungan | Tidak melaksanakan reklamasi progresif, menyebabkan pencemaran air limbah (Acid Mine Drainage), membuang tailing sembarangan. | Paksaan pemerintah dengan biaya ditanggung perusahaan, denda administratif sangat besar, pembekuan atau pencabutan IUP. Juga dapat dikenai sanksi pidana sesuai UU Lingkungan Hidup. | UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Minerba. |

| Pelanggaran terhadap Hak Masyarakat | Tidak melaksanakan komitmen sosial (CSR) yang telah disepakati, tidak menyelesaikan ganti rugi lahan secara adil, mengabaikan hasil konsultasi publik. | Sanksi administratif berupa teguran hingga pembekuan izin. Penyelesaiannya sering melalui jalur non-litigasi atau pengadilan. | Peraturan yang mengatur CSR dan kesepakatan bersama; asas kepatutan dalam hukum perdata. |

Keberhasilan Pengawasan Masyarakat dalam Pembatalan Izin

Contoh nyata terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, pada kasus penolakan tambang emas di Gunung Tumpang Pitu. Masyarakat, didukung oleh LSM dan akademisi, secara konsisten melakukan pengawasan dan advokasi sejak awal. Mereka aktif dalam proses konsultasi publik AMDAL, menyoroti potensi kerusakan ekosistem hutan dan sumber mata air, serta dampak sosial terhadap kehidupan petani dan nelayan. Mereka tidak hanya berhenti di protes, tetapi mengumpulkan data ilmiah alternatif dan melaporkan kejanggalan administratif dalam proses perizinan.

Faktor penentu keberhasilan kasus ini adalah: pertama, konsistensi dan kohesi masyarakat yang kuat, melibatkan berbagai elemen dari petani, nelayan, hingga ulama. Kedua, dukungan data dan argumen yang kuat, termasuk kajian independen tentang daya dukung lingkungan. Ketiga, strategi advokasi multi-pintu yang tidak hanya ke pemerintah daerah, tetapi juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan media nasional, sehingga menciptakan tekanan publik yang luas. Akhirnya, izin lingkungan dan operasi tambang di wilayah tersebut mendapat pembatasan dan pengawasan yang sangat ketat, dan sebagian wilayah konsesi bahkan dibatalkan atau tidak diperpanjang, menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat yang cerdas dan terorganisir dapat menjadi penyeimbang kekuasaan yang efektif.

Transformasi Nilai Ekonomi Sumber Daya Tambang dari Ekspor Bahan Mentah Menuju Industrialisasi Hilir

Selama puluhan tahun, Indonesia seperti pedagang yang menjual bahan baku mentah dengan harga murah, lalu membeli kembali barang jadinya dengan harga mahal. Pola ekspor bijih mineral (ore) ini membuat kita kehilangan nilai tambah yang sangat besar sekaligus rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Kebijakan hilirisasi, yang memaksa pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri, adalah upaya koreksi besar-besaran untuk mengubah takdir itu.

Tujuannya jelas: menghentikan “bloodletting” ekonomi, menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak dan berkualitas, serta mendorong alih teknologi. Namun, jalan menuju industrialisasi hilir ini tidak mulus dan penuh dengan tantangan infrastruktur yang berat.

Strategi nasional hilirisasi dimulai dengan langkah tegas melalui larangan ekspor bijih mineral tertentu secara bertahap sejak 2014, yang diperkuat dalam UU Minerba 2020. Kebijakan ini dirancang untuk memaksa pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) di dalam negeri. Pemerintah menargetkan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, dari hanya menjual bahan mentah menjadi menghasilkan produk antara seperti nickel pig iron (NPI), ferronickel, matte, hingga produk akhir seperti stainless steel dan baterai kendaraan listrik.

Tantangan Infrastruktur, Teknologi, dan Investasi Hilirisasi

Membangun industri hilir itu ibarat membangun kota industri baru dari nol. Tantangan terbesarnya adalah infrastruktur pendukung. Smelter dan pabrik hilir membutuhkan pasokan listrik yang sangat besar, stabil, dan harganya kompetitif. Saat ini, banyak smelter masih bergantung pada pembangkit listrik diesel (PLTD) yang mahal, atau menunggu pembangunan pembangkit khusus seperti PLTU. Selain listrik, kebutuhan air bersih industri, jaringan jalan dan pelabuhan khusus untuk barang berat, serta kawasan industri yang terintegrasi masih menjadi kendala di banyak lokasi.

Dari sisi teknologi, lompatan dari tambang ke metalurgi membutuhkan keahlian tinggi dan alih teknologi. Perusahaan tambang tradisional harus berkolaborasi dengan pemain global yang memiliki teknologi pemurnian. Tantangan investasi juga luar biasa. Biaya membangun satu smelter bisa mencapai miliaran dolar AS. Ini membutuhkan kepastian hukum dan insentif fiskal yang jelas agar investor mau menanamkan modal jangka panjang.

Ketidakpastian harga komoditas dunia dan regulasi juga menjadi faktor pertimbangan yang riskan bagi mereka.

Dampak Ekonomi: Ekspor Mentah vs Pengolahan Dalam Negeri

Perbedaan dampak ekonomi antara dua skenario ini bagaikan bumi dan langit. Skenario ekspor bahan mentah memberikan manfaat yang cepat, tetapi dangkal dan rentan.

Skenario Ekspor Bijih Mineral Mentah: Negara mendapatkan penerimaan dari royalti dan pajak ekspor, namun nilainya relatif kecil karena berdasarkan harga komoditas mentah. Lapangan kerja yang tercipta terbatas pada sektor ekstraksi (penambangan) yang padat modal tetapi tidak terlalu banyak menyerap tenaga kerja terampil. Ekonomi lokal hanya mendapat dampak multiplier effect yang terbatas, seperti dari sektor jasa pendukung tambang. Negara tetap bergantung pada impor produk olahan, sehingga neraca perdagangan sektor manufaktur defisit.

Ketika harga komoditas jatuh atau cadangan habis, wilayah tersebut bisa mengalami penurunan ekonomi drastis (boom and bust).

Skenario Pengolahan dan Hilirisasi Dalam Negeri: Nilai tambah yang tertangkap di dalam negeri bisa berlipat ganda, bahkan hingga 10-15 kali lipat dari nilai bijih mentah. Penerimaan negara meningkat dari pajak badan, PPN, dan royalti atas produk yang lebih bernilai. Menciptakan rantai industri panjang yang membutuhkan tenaga kerja terampil dalam jumlah besar, mulai dari operator smelter, teknisi, insinyur, hingga pekerja di industri turunan (manufaktur). Mengembangkan industri pendukung seperti pengecoran logam, fabrikasi, dan jasa perawatan.

Mengurangi ketergantungan impor, bahkan berpotensi menjadi eksportir produk bernilai tinggi. Membangun basis industri yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan hanya mengandalkan ekstraksi.

Kebijakan Pendorong Pembangunan Smelter dan Industri Hilir

Agar transformasi ini berjalan cepat, diperlukan paket kebijakan yang komprehensif, tidak hanya mengandalkan larangan ekspor.

- Kebijakan Fiskal: Memberikan tax allowance atau tax holiday bagi investasi di smelter dan industri hilir, pengembalian PPN yang lebih cepat untuk pembangunan infrastruktur, serta bea masuk ditanggung pemerintah untuk impor mesin dan alat berat yang belum diproduksi di dalam negeri.

- Kebijakan Non-Fiskal (Perizinan): Menyediakan kemudahan perizinan terintegrasi melalui OSS dengan pelayanan khusus, menyiapkan kawasan industri khusus hilirisasi mineral yang sudah dilengkapi infrastruktur dasar (listrik, air, pelabuhan).

- Kebijakan Harga Energi: Menyediakan pasokan listrik dengan harga yang kompetitif dan stabil melalui pembangunan pembangkit khusus atau skema harga khusus untuk industri hilir, serta mendorong pemanfaatan gas bumi domestik sebagai bahan bakar alternatif.

- Kebijakan Pengembangan SDM dan Teknologi: Memfasilitasi program alih teknologi melalui kemitraan wajib (mandatory partnership), serta mendorong perguruan tinggi untuk membuka program studi dan penelitian khusus metalurgi dan bahan lanjutan.

- Kebijakan Pasar dan Standar: Mendorong penggunaan produk dalam negeri (P3DN) melalui regulasi pemerintah, serta menetapkan standar kualitas produk olahan mineral yang diakui internasional untuk meningkatkan daya saing ekspor.

Roadmap Transformasi Nikel: Dari Bijih ke Baterai Kendaraan Listrik

Sebagai contoh konkret, roadmap hilirisasi nikel Indonesia telah berjalan cukup jelas. Tahap pertama (2014-2019) adalah Fase Pembangunan Smelter Dasar, di mana fokusnya pada larangan ekspor bijih nikel kadar rendah dan percepatan pembangunan smelter untuk menghasilkan produk antara seperti ferronickel dan NPI. Tahap kedua (2020-2025) adalah Fase Peningkatan Nilai Tambah, dengan larangan ekspor bijih nikel kadar tinggi untuk memacu pembangunan smelter tipe kedua yang menghasilkan produk dengan kemurnian lebih tinggi, yaitu nikel matte dan mixed hydroxide precipitate (MHP), yang merupakan bahan baku utama baterai.

Tahap ketiga (2025-2030) adalah Fase Integrasi Industri Hilir Akhir, yaitu menarik investasi untuk membangun pabrik prekursor katoda baterai (pCAM dan CAM) dan sel baterai itu sendiri, serta industri mobil listrik. Visualisasinya adalah garis waktu yang bergerak dari ikon bijih, ke ikon lelehan logam (smelter), ke ikon kimia (MHP/matte), dan berakhir pada ikon baterai dan mobil listrik. Setiap tahap ditandai dengan kebijakan larangan ekspor yang lebih ketat dan insentif untuk menarik investasi di tahap berikutnya, dengan target akhir menjadikan Indonesia sebagai hub industri baterai kendaraan listrik global.

Remediasi dan Pasca Tambang sebagai Bagian Tak Terpisahkan dari Kewajiban Negara terhadap Lingkungan

Aktivitas tambang, terutama tambang terbuka, mengubah lanskap secara drastis. Lubang-lubang raksasa, timbunan tanah penutup, dan perubahan aliran air adalah konsekuensi yang tak terhindarkan. Di sinilah kewajiban negara sebagai penjaga amanat Pasal 33 benar-benar diuji: bukan hanya memastikan mineral dikeluarkan, tetapi juga memastikan lahan yang digunakan dikembalikan ke kondisi yang aman dan produktif. Reklamasi dan pasca tambang bukanlah kegiatan filantropi perusahaan, melainkan kewajiban hukum yang melekat sejak izin diterbitkan.

Ini adalah bentuk tanggung jawab negara dan pelaku usaha terhadap generasi sekarang dan mendatang, agar warisan yang ditinggalkan bukanlah kerusakan, tetapi lanskap yang bisa dimanfaatkan kembali.

Kerangka hukum utama yang mengatur hal ini adalah UU No. 3/2020 tentang Minerba dan UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap pemegang IUP Operasi Produksi wajib menyusun rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sejak awal, melaksanakan reklamasi secara progresif selama operasi, dan menyelesaikan pasca tambang setelah operasi berakhir.

Mekanisme Jaminan dan Dana Reklamasi

Agar kewajiban ini tidak hanya di atas kertas, pemerintah mewajibkan dua mekanisme jaminan keuangan. Pertama, Jaminan Reklamasi, yang disediakan sebelum kegiatan penambangan dimulai. Besarnya dihitung berdasarkan rencana reklamasi yang disetujui. Jaminan ini bisa dalam bentuk deposito berjangka, garansi bank, atau asuransi. Jika perusahaan gagal melaksanakan reklamasi, pemerintah dapat mencairkan jaminan ini untuk membiayai pelaksanaan reklamasi oleh pihak ketiga.

Kedua, Dana Jaminan Pascatambang, yang mulai disisihkan oleh perusahaan secara bertahap selama operasi. Dana ini khusus untuk menanggung biaya penutupan tambang, pemantauan pasca operasi, dan penanganan dampak jangka panjang seperti air asam tambang. Pengelolaan dan pencairan dana ini diawasi ketat oleh pemerintah. Mekanisme ini memastikan bahwa beban biaya restorasi tidak dibebankan kepada negara (pembayar pajak) jika perusahaan lalai atau bangkrut.

Peran Masyarakat dalam Memantau Reklamasi

Masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar tambang, adalah pihak yang paling merasakan dampak sekaligus paling memahami kondisi lingkungan setempat. Mereka memiliki peran vital sebagai “pengawas kaki tangan” yang terus-menerus. Metode pemantauan bisa dilakukan dengan cara sederhana namun efektif, seperti memotret perkembangan lahan reklamasi secara berkala dari titik yang sama, memantau kualitas air di sungai-sungai sekitar dari perubahan warna atau keberadaan ikan, serta mengamati apakah vegetasi yang ditanam tumbuh dengan baik atau justru mati.

Parameter keberhasilan reklamasi yang bisa diamati masyarakat antara lain: stabilitas lahan (tidak ada erosi atau longsor di lereng yang telah direklamasi), kesuburan tanah (tanah bisa kembali ditanami, bukan hanya rumput penutup tetapi juga tanaman produktif), kualitas air (air tidak keruh atau beracun), dan keanekaragaman hayati (mulai ada burung, serangga, atau satwa kecil yang kembali). Kegagalan reklamasi sering ditandai dengan genangan air asam di bekas lubang tambang, lereng yang gundul dan tererosi, atau vegetasi yang merana karena media tanamnya tidak sesuai.

Teknik Remediasi untuk Berbagai Jenis Tambang

Teknik remediasi sangat bergantung pada jenis dan lokasi pertambangan. Pendekatan yang digunakan untuk tambang batubara terbuka akan berbeda dengan tambang pasir atau tambang bawah tanah.

| Jenis Pertambangan | Teknik Remediasi Umum | Tingkat Efektivitas | Kisaran Biaya Relatif |

|---|---|---|---|

| Tambang Terbuka (Batubara, Emas) | Penimbunan kembali lubang galian, pembentukan kontur lahan, penempatan tanah pucuk, penanaman revegetasi dengan species lokal (reklamasi hayati), pengelolaan air asam tambang dengan sistem pengolahan pasif/aktif. | Sangat Tinggi. Merupakan jenis yang paling kompleks dan mahal karena skala kerusakan yang besar. | |

| Tambang Bawah Tanah | Penutupan dan pengamanan lubang masuk (adit/shaft), stabilisasi permukaan tanah di atas area tambang untuk mencegah amblesan, revegetasi area terbatas di sekitar fasilitas permukaan. | Menengah hingga Tinggi, tergantung pada kedalaman dan metode penambangan. | |

| Tambang Pasir/Batu (Quarry) | Rekonturing dinding tebing yang curam untuk mencegah longsor, pembuatan kolam penampungan dari bekas galian yang bisa dimanfaatkan sebagai embung atau budidaya perikanan, penanaman pada lereng. | Menengah. Biaya banyak terkonsentrasi pada pekerjaan tanah dan pembuatan fitur baru. | |

| Tambang Timah/Aluvial | Meratakan dan meratakan gundukan tailing, mengatur drainase, ameliorasi tanah dengan bahan organik, penanaman tanaman pionir yang tahan kondisi miskin hara. | Menengah. Biaya tinggi biasanya pada proses ameliorasi tanah yang berulang. |

Lanskap Sukses: Bekas Tambang yang Hidup Kembali

Bayangkan sebuah hamparan hijau yang luas, dengan kontur tanah yang landai bergelombang, ditanami pohon sengon, akasia, dan berbagai tanaman penutup tanah. Di beberapa bagian, terdapat kolam buatan yang airnya jernih, dikelilingi oleh vegetasi riparian.

Kolam ini menjadi sumber air untuk mikro-irigasi dan habitat bagi ikan-ikan lokal. Di bagian lain, lahan tersebut telah diserahkan kepada kelompok tani setempat yang membudidayakan nanas atau singkong secara produktif. Jalan-jalan inspeksi yang tertata rapi memudahkan akses.

Negara punya kewajiban besar untuk mengelola sumber daya alam tambang secara adil dan berkelanjutan, demi kesejahteraan rakyat. Nah, agar prinsip keadilan ini tak sekadar wacana, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai dasar bangsa menjadi kunci. Di sinilah Pentingnya Pendidikan Pancasila bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi benar-benar terasa, karena ia membekali calon pemimpin masa depan dengan kompas moral untuk mengawal kebijakan. Dengan fondasi itu, pengelolaan tambang bisa benar-benar diarahkan untuk memenuhi kewajiban negara secara utuh, bukan untuk kepentingan segelintir pihak saja.

Kondisi tanahnya sudah stabil, tidak lagi mudah tererosi oleh hujan. Lapisan tanah pucuk yang diletakkan kembali telah menyatu dengan tanah dasar, ditandai dengan pertumbuhan vegetasi yang subur dan beragam, bukan monokultur. Ekosistem sekitarnya mulai terintegrasi; burung-burung dan serangga penyerbuk terlihat kembali, menunjukkan rantai makanan sederhana telah terbentuk. Masyarakat setempat tidak lagi memandang area itu sebagai “bekas lubang tambang” yang angker, tetapi sebagai aset produktif yang bisa mereka kelola, baik untuk agroforestry, peternakan, atau bahkan ekowisata terbatas.

Suasana yang tercipta adalah ketenangan sebuah lanskap pertanian campuran, di mana bekas luka eksploitasi telah sembuh dan memberikan kehidupan baru.

Penyelesaian Konflik Agraria dan Pengakuan atas Hak Masyarakat Adat di Kawasan Pertambangan

Konflik antara tambang dan masyarakat, terutama masyarakat adat, adalah salah satu persoalan paling pelik di Indonesia. Akarnya seringkali terletak pada cara pandang yang berbeda tentang tanah. Bagi negara dan perusahaan, tanah adalah aset yang mengandung komoditas bernilai ekonomi tinggi. Bagi masyarakat adat, tanah adalah ruang hidup, identitas budaya, dan warisan leluhur yang tak ternilai. Ketika izin tambang diberikan di atas wilayah adat tanpa pengakuan dan kesepakatan yang memadai, yang terjadi bukan hanya sengketa lahan, melainkan benturan peradaban.

Kewajiban negara di sini menjadi ganda: memenuhi target penerimaan dari sektor tambang, sekaligus menjalankan mandat konstitusi untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia, termasuk kelompok masyarakat adatnya.

Pengakuan hukum terhadap masyarakat adat di Indonesia masih bersifat ambigu dan multi-tafsir. UUD 1945 mengakuinya secara eksplisit, tetapi implementasinya bergantung pada peraturan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/2012 menegaskan bahwa hutan adat bukan lagi hutan negara, tetapi ini belum otomatis melindungi wilayah adat dari klaim pertambangan. Mekanisme penyelesaian sengketa yang ada berjalan dari jalur non-litigasi seperti musyawarah yang difasilitasi pemerintah daerah, hingga jalur litigasi di pengadilan.

Namun, ketimpangan sumber daya dan pengetahuan sering membuat posisi masyarakat adat lemah dalam proses-proses ini.

Definisi dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Negara, melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri, mendefinisikan masyarakat adat berdasarkan kriteria seperti adanya wilayah tertentu, nilai sosial budaya yang khas, hukum adat, dan kelembagaan adat yang masih berlangsung. Pengakuan formalnya diberikan melalui Peraturan Daerah (Perda). Masalahnya, proses pengesahan Perda ini lambat dan politis, sementara proses perizinan tambang berjalan cepat. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih antara konsesi tambang yang sudah sah secara administrasi dengan wilayah adat yang sedang dalam proses pengakuan atau bahkan belum diakui sama sekali.

Mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia seringkali tidak memadai. Mediasi yang difasilitasi pemerintah daerah cenderung menekankan pada ganti rugi materiil (compensation), sementara masyarakat adat sering menuntut pengakuan hak (recognition) dan penghentian operasi. Jalur pengadilan, meski bisa mencapai kemenangan seperti dalam beberapa kasus di Kalimantan, memakan waktu dan biaya yang besar. Selain itu, putusan pengadilan yang menguntungkan masyarakat adat pun kerap sulit diimplementasikan di lapangan jika tidak didukung oleh political will yang kuat dari eksekutif.

Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) vs Konsultasi Sosial Praktis

Dalam wacana hak asasi manusia internasional, prinsip FPIC dianggap sebagai standar emas dalam berinteraksi dengan masyarakat adat. Namun, praktik di lapangan sering kali jauh dari ideal itu.

Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC): Merupakan hak masyarakat adat untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas proyek yang akan mempengaruhi mereka atau wilayah mereka. Persetujuan itu harus diberikan secara Bebas (tanpa paksaan, intimidasi, atau manipulasi), Didahulukan (sebelum proyek disetujui dan dimulai), dan Atas Dasar Informasi yang Lengkap (tentang dampak positif dan negatif proyek). FPIC bukan sekadar konsultasi, tetapi bisa berujung pada penolakan proyek oleh masyarakat.

Ini adalah mekanisme yang memberi kekuatan veto kepada komunitas.

Praktik Konsultasi Sosial Perusahaan di Indonesia: Sering kali hanya berupa sosialisasi satu arah atau serangkaian pertemuan untuk “melaporkan” rencana perusahaan, bukan dialog setara. Informasi yang diberikan bisa tidak lengkap atau terlalu teknis. Waktunya sering sangat sempit, dan prosesnya tidak selalu melibatkan seluruh anggota masyarakat yang berhak. Tujuannya lebih untuk memenuhi checklist administratif dalam proses AMDAL dan perizinan (“bukti telah berkonsultasi”) daripada mendapatkan persetujuan yang sah.

Hasilnya sering berupa daftar hadir dan berita acara, bukan dokumen persetujuan yang jelas dan mengikat.

Langkah Pemerintah Daerah Melindungi Wilayah Kelola Rakyat, Kewajiban Negara atas Sumber Daya Alam Tambang

Pemerintah daerah sebagai ujung tombak kebijakan spatial memiliki peran krusial. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain:

- Mempercepat dan Memperkuat Pengakuan Masyarakat Adat: Menyusun dan mengesahkan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, dilanjutkan dengan penetapan peta wilayah adat secara partisipatif. Peta ini harus menjadi data paten yang dipertimbangkan sebelum izin apapun diterbitkan.

- Merevisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW): Memastikan RTRW Provinsi dan Kabupaten mengalokasikan wilayah kelola masyarakat (adat dan lokal) secara jelas, dan tidak serta merta menjadikan seluruh kawasan yang mengandung mineral sebagai wilayah pertambangan. Harus ada zona yang dilindungi dari aktivitas ekstraktif.

- Membuat Peraturan Pelaksanaan yang Ketat tentang Konsultasi Publik: Mengeluarkan Perda atau Perbup yang mengatur standar prosedur konsultasi publik dan FPIC yang mengikat bagi perusahaan, termasuk sanksi jika melanggar. Misalnya, mensyaratkan persetujuan dari lembaga adat yang sah sebelum izin lingkungan diterbitkan.

- Membangun Sistem Informasi Geografis (SIG) yang Transparan: Memublikasikan peta tumpang tindih antara konsesi pertambangan, wilayah hutan, dan klaim masyarakat adat/lokal secara online, sehingga masyarakat dapat memantau dan mengawasi sejak dini.

- Memperkuat Kapasitas Masyarakat dan Mediator: Melatih fasilitator independen dari unsur lokal untuk mendampingi proses negosiasi yang setara antara komunitas dan perusahaan.

Proses Negosiasi Komunitas Adat dengan Perusahaan Tambang

Sebuah studi kasus dari Kalimantan Barat menggambarkan proses yang panjang namun akhirnya membuahkan hasil. Sebuah komunitas Dayak menemukan bahwa sebagian besar wilayah ulayat mereka telah masuk dalam konsesi tambang bauksit tanpa sepengetahuan mereka. Awalnya, penolakan dilakukan dengan aksi protes dan blokade jalan. Perusahaan merespons dengan pendekatan ke sejumlah tokoh adat, menawarkan bantuan sosial dan pekerjaan, yang justru memecah belah komunitas.

Puncaknya, komunitas yang didampingi LSM lokal memutuskan untuk mendokumentasikan dan memetakan wilayah adat mereka secara partisipatif (participatory mapping). Peta ini, beserta aturan adat yang tertulis, mereka ajukan ke pemerintah daerah dan perusahaan sebagai bukti klaim. Mereka juga mengajukan gugatan ke pengadilan. Tekanan dari berbagai pihak, termasuk liputan media dan dukungan jaringan nasional, memaksa semua pihak kembali ke meja perundingan. Negosiasi difasilitasi oleh sebuah lembaga independen.

Hasil akhirnya, perusahaan setuju untuk mengembalikan sekitar 30% dari wilayah konsesi yang merupakan area bernilai sosial-ekologis tinggi (sumber air, hutan keramat, ladang permanen) kepada komunitas. Untuk area yang tetap dioperasikan, disepakati skema bagi hasil dari produksi tambang untuk dana komunitas, serta mekanisme pengawasan lingkungan bersama. Faktor penentu keberhasilan adalah: solidaritas internal komunitas yang akhirnya terjaga kembali, penggunaan data (peta) yang kuat sebagai alat negosiasi, kombinasi strategi advokasi (litigasi dan non-litigasi), serta keberadaan fasilitator netral yang dipercaya semua pihak.

Penutupan: Kewajiban Negara Atas Sumber Daya Alam Tambang

Jadi, bicara tentang Kewajiban Negara atas Sumber Daya Alam Tambang pada akhirnya adalah bicara tentang pilihan. Pilihan antara ekstraksi jangka pendek dan keberlanjutan jangka panjang, antara angka di laporan keuangan dan kesehatan ekosistem, antara kepatuhan formal pada prosedur dan pemenuhan hak substantif rakyat. Perjalanan dari filosofi Pasal 33 hingga realita di lapangan memang terjal, penuh paradoks, dan tidak pernah hitam putih.

Namun, dengan akuntabilitas yang transparan, partisipasi publik yang bermakna, dan komitmen kuat pada keadilan sosial-ekologis, amanat konstitusi itu bukanlah mimpi belaka. Ia bisa dan harus menjadi pijakan nyata untuk membangun kedaulatan sumber daya alam yang sesungguhnya, demi generasi sekarang dan yang akan datang.

Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah “dikuasai negara” berarti pemerintah bisa seenaknya memberi izin tambang?

Tidak sama sekali. Penguasaan oleh negara adalah mandat pengelolaan untuk kepentingan rakyat, bukan hak milik mutlak. Pemerintah wajib mengelolanya berdasarkan prinsip manfaat, keadilan, dan keberlanjutan, dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat yang hidup di atasnya.

Bagaimana masyarakat biasa bisa mengawasi jika ada perusahaan tambang yang melanggar?

Masyarakat dapat terlibat melalui jalur formal seperti menyampaikan masukan dalam proses AMDAL, melaporkan pelanggaran ke pemerintah daerah atau KLHK, serta menggunakan hak mencari informasi. Pengawasan juga bisa dilakukan secara mandiri dengan memantau kondisi lingkungan dan dokumentasi aktivitas tambang.

Mengapa Indonesia perlu membangun smelter dan industri hilir? Bukankah ekspor bahan mentah lebih mudah?

Ekspor bahan mentah hanya memberikan nilai tambah dan lapangan kerja yang terbatas, serta membuat ekonomi rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Industrialisasi hilir menciptakan rantai nilai yang lebih panjang, meningkatkan penerimaan negara, membuka lapangan kerja skill yang lebih tinggi, dan mengamankan pasokan bahan baku untuk industri dalam negeri.

Apa yang terjadi dengan lahan bekas tambang setelah operasi berakhir?

Perusahaan wajib melakukan reklamasi dan pascatambang sesuai rencana yang telah disetujui. Kewajiban ini dijamin dengan dana jaminan yang disediakan perusahaan. Tujuannya adalah memulihkan fungsi lingkungan mendekati kondisi awal atau mengalihfungsikan menjadi lahan yang bermanfaat secara ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Apa hak masyarakat adat jika wilayahnya masuk dalam konsesi tambang?

Masyarakat adat berhak atas pengakuan keberadaannya, hak ulayat, dan untuk memberikan atau tidak memberikan persetujuan atas kegiatan yang berdampak pada wilayah mereka. Prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) seharusnya diterapkan, bukan sekadar konsultasi sosial formalitas. Penyelesaian konflik harus mengutamakan pengakuan hak dan dialog yang setara.