Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia bukan sekadar pasal-pasal mati dalam buku undang-undang, melainkan napas hidup yang berdenyut dari fondasi filosofis bangsa hingga putusan-putusan terkini di ruang sidang. Bayangkan, hak untuk menyuarakan pikiran itu dijamin oleh sila-sila Pancasila yang menjadi roh konstitusi, kemudian dijabarkan dalam UUD 1945, dan terus-menerus diperdebatkan, diuji, dan diperjelas batasannya seiring zaman berubah. Narasi hukum ini adalah kisah dinamis tentang keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial, antara keberanian menyatakan kritik dan penghormatan pada nilai-nilai bersama.

Dari pidato Bung Karno di atas podium hingga cuitan warganet di timeline media sosial, kerangka hukumnya terus berevolusi. Perjalanannya melintasi era Orde Baru yang ketat, gelombang reformasi yang membuka keran kebebasan, hingga tantangan baru di era digital yang mempertemukan UU ITE dengan jaminan konstitusional. Mahkamah Konstitusi hadir sebagai penengah yang krusial, mengasah pisau analisis melalui judicial review untuk memastikan tidak ada undang-undang yang mencekik hak esensial warga negara.

Bahkan ekspresi budaya lokal seperti sindiran dalam pertunjukan rakyat pun punya tempat dalam sistem hukum ini, menunjukkan betapa kompleks dan kayanya landasan yang kita miliki.

Tapak Filosofis Pancasila sebagai Akar Legalitas Berekspresi

Sebelum ada pasal-pasal yang rumit, sebelum debat hukum yang panas, fondasi paling dasar dari kebebasan berpendapat di Indonesia justru bersemayam dalam nilai-nilai luhur Pancasila. Dua sila khususnya menjadi pondasi moral yang tak tergantikan: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, serta Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Sila kedua menempatkan martabat manusia, termasuk haknya untuk berpikir dan menyuarakan pikiran, sebagai prinsip utama yang harus dijunjung dalam kehidupan bernegara.

Berekspresi dengan adab dan beradab menjadi jantungnya, mengisyaratkan bahwa kebebasan itu bukanlah kebebasan liar, tetapi diiringi dengan tanggung jawab untuk menghormati martabat orang lain.

Sementara itu, sila keempat memberikan kerangka politik-operasionalnya. Kerakyatan hanya bisa benar-benar terwujud jika partisipasi publik aktif dijamin. Partisipasi itu mustahil tanpa adanya kebebasan untuk berkumpul, berserikat, dan yang terpenting, mengeluarkan pikiran. Musyawarah untuk mufakat, sebagai cita-cita luhur bangsa, mensyaratkan adanya pertukaran gagasan yang bebas dan sehat. Dengan kata lain, kebebasan berpendapat bukanlah sekadar hak yang diberikan negara, melainkan prasyarat mutlak agar sistem permusyawaratan yang kita anut bisa hidup dan bernafas.

Dari sinilah legalitas formal kebebasan berekspresi menemukan roh dan pembenaran moralnya yang paling kuat.

Kebebasan berpendapat di Indonesia punya landasan kuat dalam konstitusi, lho. Nah, hak ini juga termanifestasi saat kita mengkritisi kebijakan lingkungan, misalnya dengan memahami Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam UU No. 23/1997. Dengan mengerti regulasi, opini yang kita sampaikan jadi lebih berbobot dan konstruktif, yang pada akhirnya justru memperkuat praktik demokrasi dan perlindungan hak asasi kita.

Pemikiran Founding Fathers dan Manifestasi Hukum Awal, Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia

Gagasan tentang kebebasan berekspresi telah menjadi bahan perdebatan dan perumusan yang intens di antara para pendiri bangsa. Masing-masing memiliki penekanan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam membentuk kerangka hukum awal Republik.

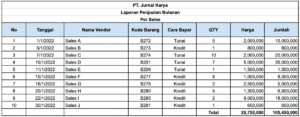

| Founding Father | Konsep Kebebasan Berekspresi | Manifestasi dalam Kerangka Hukum Awal | Nuansa dan Kekhasan |

|---|---|---|---|

| Soekarno | Kebebasan sebagai alat perjuangan dan nation-building. Ekspresi harus membangun semangat revolusi dan persatuan. | Pembentukan Departemen Penerangan; pidato-pidato revolusioner sebagai model ekspresi yang didorong. | Lebih kolektif, mengutamakan kepentingan revolusi dan bangsa di atas individu. Kebebasan yang “terpimpin”. |

| Mohammad Hatta | Kebebasan yang bertanggung jawab dan berlandaskan moral. Menekankan pendidikan publik untuk kebebasan yang bermartabat. | Pemikiran yang tercermin dalam semangat UUD 1945 awal, menyeimbangkan hak dan kewajiban. | Individualis-sosialis, percaya pada akal sehat dan pendidikan sebagai pengendali kebebasan agar tidak anarkis. |

| Muhammad Yamin | Kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang melekat pada kedaulatan rakyat. Pentingnya jaminan hukum yang jelas. | Peran dalam perumusan naskah UUD 1945, termasuk pasal-pasal tentang hak berserikat dan berkumpul. | Legalistik dan konstitusional. Berusaha merumuskan hak tersebut dalam pasal-pasal yang dapat dijadikan pegangan hukum. |

Pancasila dalam Pertimbangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) berulang kali menjadikan Pancasila, khususnya sila kedua dan keempat, sebagai pisau bedah utama dalam menguji undang-undang yang membatasi ekspresi. Filosofi ini tidak hanya menjadi hiasan dalam konsideran, tetapi menjadi pertimbangan hukum yang substantif untuk memperluas ruang demokrasi.

Dalam Putusan Nomor 50/PUU-VI/2008 mengenai pengujian UU Pornografi, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa “Pancasila, khususnya Sila Kedua, mengakui dan melindungi harkat dan martabat manusia, yang di dalamnya termasuk hak untuk berekspresi dan berkomunikasi.” MK menyatakan bahwa pembatasan terhadap ekspresi harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar tidak justru mereduksi martabat manusia itu sendiri. Putusan ini menjadi tonggak penting bahwa nilai-nilai Pancasila justru menghendaki perlindungan yang luas terhadap hak berekspresi, selama tidak melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab itu sendiri.

Piramida Norma Hukum dan Alirannya pada Kebebasan Berpendapat

Struktur hukum Indonesia dapat divisualisasikan sebagai sebuah piramida yang kokoh. Di puncak tertinggi, berdiri Pancasila sebagai staatsfundamentalnorm (norma fundamental negara). Dari sinilah seluruh hukum di bawahnya harus bersumber dan tidak boleh bertentangan. Segera di bawahnya adalah Undang-Undang Dasar 1945, yang menurunkan nilai-nilai Pancasila menjadi jaminan konstitusional, seperti yang tercantum dalam Pasal 28. Dari UUD 1945 ini, kemudian diturunkan lagi menjadi berbagai Undang-Undang organik (seperti UU Pers, UU ITE, KUHP), Peraturan Pemerintah, hingga Peraturan Daerah.

Aliran pengaruhnya terhadap kebebasan berpendapat bersifat top-down dan mengikat. Setiap produk hukum di tingkat bawah harus mengalir dan mengacu pada prinsip di tingkat atas. Misalnya, ketika UU ITE mengatur ekspresi di dunia digital, ia harus mengacu pada jaminan Pasal 28 UUD 1945, dan pada akhirnya, semangatnya harus selaras dengan Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan.

Jika ada undang-undang di bawah yang dianggap mencekik kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan jiwa Pancasila dan UUD, maka ia dapat dibatalkan melalui mekanisme judicial review. Piramida ini memastikan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hadiah dari penguasa, melainkan hak yang dilindungi oleh fondasi negara yang paling sakral.

Dinamika Pasal 28 UUD 1945 dalam Pusaran Perubahan Zaman

Pasal 28 UUD 1945, beserta anak-anak pasalnya setelah amendemen, adalah pasal yang hidup. Ia tidak beku dalam teks, tetapi terus bergerak dan ditafsirkan ulang seiring dengan perubahan politik, sosial, dan teknologi. Perjalanan penafsiran pasal tentang kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pikiran ini adalah cermin dari dinamika Indonesia itu sendiri.

Di era Orde Baru, penafsiran terhadap pasal ini sangat restriktif dan didominasi oleh kepentingan stabilitas dan keamanan nasional. Kebebasan berekspresi dibungkus dalam kerangka “kebebasan yang bertanggung jawab” yang dalam praktiknya sering diartikan sebagai kebebasan yang sepenuhnya sesuai dengan garis pemerintah. Pembatasan lebih banyak bersifat preventif melalui mekanisme seperti izin terlebih dahulu untuk berkumpul, pembreidelan pers, dan stigma terhadap kelompok yang dianggap kiri atau ekstrem.

Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia, yang dijamin UUD 1945 Pasal 28E, menciptakan ruang dinamis bagi pertukaran gagasan. Dinamika ini mirip dengan proses alamiah, seperti yang dijelaskan dalam artikel tentang Dua faktor penyebab suksesi primer , di mana perubahan terjadi karena faktor internal dan eksternal. Nah, dalam konteks berpendapat, landasan hukum itulah yang menjadi faktor internal kokoh, melindungi kita agar bisa menyuarakan pemikiran secara kreatif dan bertanggung jawab tanpa rasa takut.

Ruang ekspresi sangat sempit dan dikontrol ketat.

Era Reformasi membawa angin segar dengan amendemen UUD 1945 yang justru memperluas dan mempertegas hak-hak tersebut dalam Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A sampai 28J). Kebebasan berpendapat mendapatkan posisi yang lebih kuat secara konstitusional. Namun, tantangan baru muncul di era digital. Penafsiran pasal konstitusional ini kini harus berhadapan dengan realitas media sosial, di mana batas antara ruang publik dan privat kabur, kecepatan penyebaran informasi luar biasa, dan anonimitas menciptakan bentuk-bentuk ekspresi baru yang belum terbayangkan oleh para penyusun konstitusi dulu.

Pasal 28 harus direnungkan kembali untuk menjawab apakah “mengeluarkan pikiran” di timeline Facebook atau kolom komentar YouTube mendapatkan perlindungan yang sama dengan pidato di mimbar umum.

Putusan Pengadilan yang Memperjelas Batasan Pasal 28J

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menjadi pasal kunci yang mengakui bahwa setiap hak dapat dibatasi. Pembatasan itu harus diatur oleh undang-undang dengan tujuan semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Beberapa putusan pengadilan telah menjadi landmark dalam menafsirkan batasan ini agar tidak disalahgunakan.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tentang Pengujian UU No. 16/2003 tentang Penetapan Perpu No. 1/2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. MK menegaskan bahwa pembatasan hak untuk alasan keamanan negara harus sangat ketat dan proporsional, tidak boleh bersifat multi-tafsir yang bisa menjerat orang yang tidak bersalah. Ini menjadi prinsip awal bahwa “keamanan” bukanlah dalih mutlak untuk membungkam kritik.

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 6/PUU-V/2007 tentang Pengujian UU No. 1/PNPS/1965 tentang Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. MK menyatakan bahwa pasal tentang penodaan agama tetap konstitusional, namun penafsiran dan penerapannya harus sangat hati-hati agar tidak meredam kebebasan beragama dan berkeyakinan yang juga dijamin konstitusi. Putusan ini mencoba menyeimbangkan nilai agama dengan kebebasan berekspresi dalam berkeyakinan.

- Putusan Mahkamah Agung No. 268K/Pid.Sus/2020 dalam kasus Baiq Nuril. Meskipun bukan judicial review, putusan ini penting karena MA membebaskan Baiq Nuril dari dakwaan UU ITE terkait rekaman percakapan. Pertimbangan moral dan kesusilaan dalam Pasal 28J ditafsirkan dengan mempertimbangkan konteks korban dalam kasus pelecehan seksual, menunjukkan bahwa “moral” harus dilihat secara komprehensif dan tidak hanya dari satu sisi.

Tantangan Teknologi Komunikasi terhadap Batas Konstitusional

Kasus-kasus viral di media sosial sering menjadi ujian nyata bagi Pasal 28. Ambil contoh kritik terhadap kebijakan publik yang disampaikan dengan gaya sindiran atau meme yang tajam. Dari perspektif tradisional, ini adalah bagian dari mengeluarkan pikiran yang dilindungi. Namun, pihak yang dikritik mungkin merasa nama baiknya tercoreng dan melaporkannya dengan menggunakan pasal pencemaran nama baik dalam UU ITE, yang mengacu pada pembatasan berdasarkan “tuntutan yang adil” dan “pertimbangan moral”.

Teknologi telah meregangkan batas tradisional karena skala dan dampak yang bisa ditimbulkan oleh satu cuitan jauh lebih besar daripada selebaran atau orasi di lapangan. Hukum konstitusional ditantang untuk membedakan antara ekspresi yang keras sebagai bagian dari kontrol sosial dan ekspresi yang benar-benar melanggar hak orang lain, dalam konteks medium baru yang serba cepat dan emosional.

Perbandingan Jaminan Kebebasan Berpendapat Sebelum dan Sesudah Amendemen

| Aspek | UUD 1945 Sebelum Amendemen | UUD 1945 Setelah Amendemen (Pasal 28) | Dampak Praktis |

|---|---|---|---|

| Letak dan Penekanan | Tercantum dalam Penjelasan UUD (bukan batang tubuh), di bawah judul “Hak-hak Dasar Manusia”. Lebih sebagai penjelasan filosofis. | Menjadi bagian resmi Batang Tubuh dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia (Pasal 28A-28J). Posisi hukumnya jauh lebih kuat. | Hak berpendapat menjadi hak konstitusional yang eksplisit, dapat dijadikan dasar untuk judicial review. |

| Rumusan Kebebasan Berekspresi | Hanya menyebut “hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran”. Rumusan sangat singkat dan umum. | Diperinci dalam Pasal 28E dan 28F: kebebasan beragama, memilih pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan; kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap; hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. | Ruang lingkup yang dilindungi menjadi lebih luas, mencakup komunikasi dan informasi, sangat relevan untuk era digital. |

| Mekanisme Pembatasan | Tidak diatur secara jelas bagaimana hak tersebut dapat dibatasi. | Pasal 28J ayat (2) memberikan syarat yang ketat untuk pembatasan: harus diatur UU, dan hanya untuk tujuan spesifik (menghormati hak orang lain, moral, agama, keamanan, ketertiban umum). | Negara tidak bisa semena-mena membatasi. Setiap pembatasan harus dapat dipertanggungjawabkan dan proporsional, sesuai dengan prinsip negara hukum demokratis. |

| Konteks | Lahir dalam semangat perjuangan revolusi, lebih menekankan kewajiban dan pengorbanan untuk negara. | Lahir dalam semangat reformasi dan penghormatan HAM, menyeimbangkan hak individu dan kepentingan umum. | Pergeseran paradigma dari negara yang “memberi izin” ke negara yang “wajib melindungi” hak-hak dasar warganya. |

Interaksi Diametral antara UU ITE dan Perlindungan Konstitusional: Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat Di Indonesia

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 tentang penyebaran kebencian, telah menjadi arena ketegangan paling panas antara perlindungan privasi dan kehormatan dengan jaminan kebebasan berpendapat. UU ini lahir dengan niat mulia: mengatur dunia siber yang liar dan melindungi individu dari dampak negatifnya. Namun, dalam penerapannya, ia sering berubah menjadi pisau bermata dua yang berpotensi mencekik kritik dan dialog publik yang sehat.

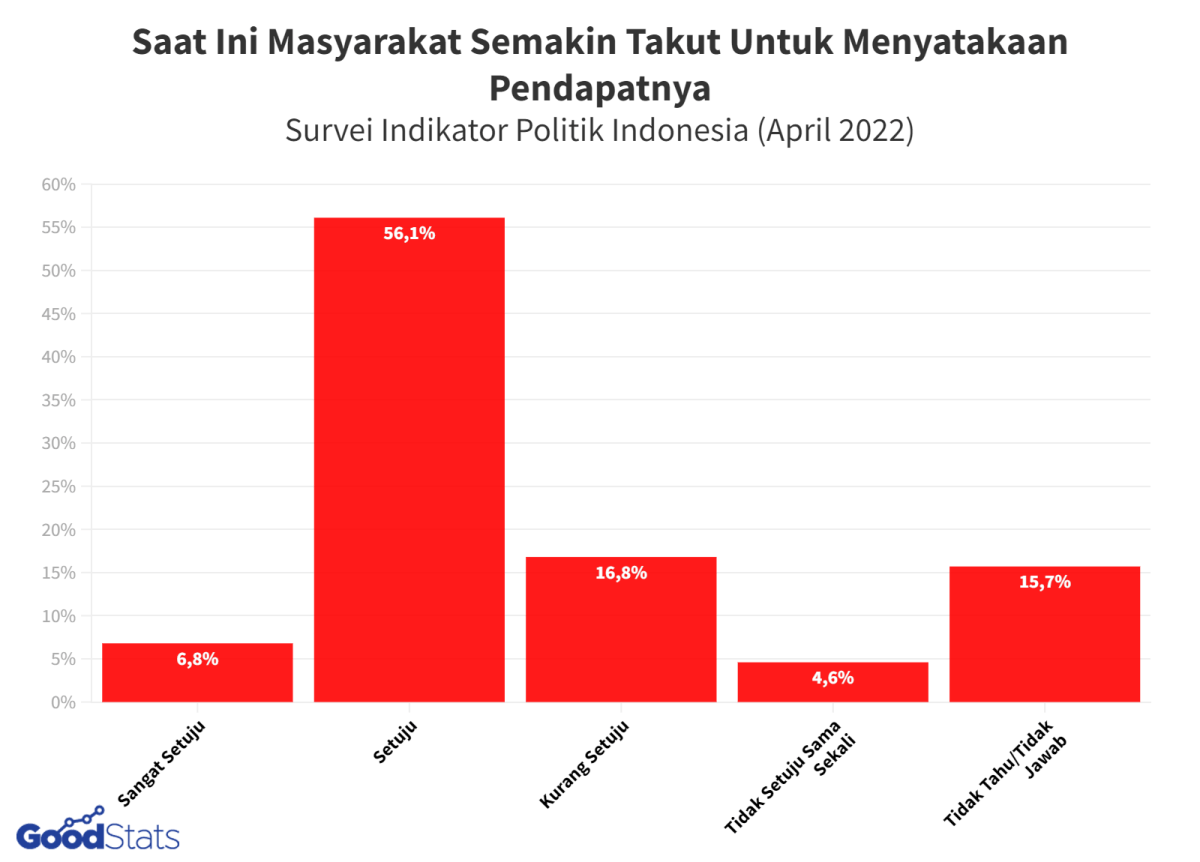

Ketegangan ini bersifat kreatif karena memaksa kita untuk terus-menerus merefleksikan batas-batas demokrasi digital. Di satu sisi, konstitusi melalui Pasal 28F menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Di sisi lain, UU ITE ingin melindungi hak lain yang juga konstitusional, yaitu hak untuk diakui martabatnya dan dilindungi dari serangan yang merendahkan (Pasal 28G). Masalahnya terletak pada rumusan pasal-pasal UU ITE yang dinilai terlalu luas (overbroad) dan multitafsir.

Kritik terhadap kebijakan pejabat publik, misalnya, dengan mudah dapat dikategorikan sebagai “penghinaan” oleh pihak yang merasa tersinggung. Di sinilah terjadi gesekan diametral: instrumen yang seharusnya melindungi justru berpotensi menjadi alat untuk membungkam (chilling effect).

Perbedaan Penekanan UU ITE, UU Pers, dan KUHAP dalam Menyikapi Konten Digital

| Aspek Hukum | UU ITE (No. 11/2008 jo. No. 19/2016) | UU Pers (No. 40/1999) | KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) |

|---|---|---|---|

| Filosofi Dasar | Pengaturan transaksi & informasi elektronik, dengan unsur perlindungan data dan kehormatan individu di dunia digital. | Perlindungan dan pemberdayaan pers sebagai pilar demokrasi, dengan prinsip kemerdekaan pers dan hak tolak. | Hukum acara pidana umum yang mengatur proses penyelidikan, penangkapan, penahanan, dengan prinsip praduga tak bersalah. |

| Penyikapan Konten | Cenderung melihat konten ekspresi sebagai objek delik (penghinaan, pencemaran, ujaran kebencian) yang dapat dipidana. | Melihat konten sebagai produk jurnalistik yang dilindungi, kecuali dapat dibuktikan adanya kesalahan dan itikad buruk (malice). | Sebagai alat bukti dalam proses hukum. Tidak mengatur substansi konten, tetapi bagaimana konten itu diperoleh dan diajukan secara sah. |

| Mekanisme Penyelesaian | Langsung ke proses pidana, seringkali diawali dengan laporan polisi (complaint offense). | Mengutamakan mekanisme Dewan Pers dan hukum perdata (gugatan ganti rugi) sebelum pidana, sebagai filter. | Mengatur prosedur formal setelah laporan diterima, termasuk upaya paksa dan batas waktu penahanan. |

| Dampak pada Kebebasan | Berpotensi tinggi menimbulkan chilling effect karena mudah dilaporkan dan ancaman pidananya berat. | Dirancang untuk meminimalisir intervensi negara dan memberi ruang lebih besar bagi ekspresi jurnalistik. | Dapat memperkuat atau melemahkan kebebasan, tergantung pada penegak hukum dalam menjalankan prinsip-prinsipnya seperti proporsionalitas. |

Satu Kasus, Dua Perspektif Hukum

Bayangkan seorang aktivis lingkungan yang mengunggah thread di Twitter yang merinci dugaan penyimpangan dalam proyek reklamasi pantai. Dia menyebut nama pejabat dinas terkait dan perusahaan pelaksana, disertai analisis data yang menurutnya menunjukkan indikasi korupsi. Unggahan itu viral.

Dari Perspektif UU ITE (sebagai ancaman): Perusahaan dan pejabat yang disebutkan merasa nama baiknya tercemar. Mereka melaporkan aktivis tersebut ke polisi dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Bagi mereka, konten itu adalah pernyataan fitnah yang merusak reputasi dan menimbulkan kerugian. Ekspresi dianggap telah melampaui batas kritik yang sehat dan masuk ke ranah penghinaan, sehingga harus ditindak secara pidana untuk memberikan efek jera dan memulihkan nama baik.

Dari Perspektif Hukum HAM (sebagai hak): Thread Twitter tersebut adalah manifestasi dari hak atas kebebasan berpendapat (Pasal 28E UUD) dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi (Pasal 28F UUD). Sebagai kritik terhadap isu publik yang melibatkan pejabat dan penggunaan anggaran negara, ia harus mendapatkan perlindungan maksimal (the highest level of protection). Prinsip “public figure” berlaku, di mana pejabat publik harus memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kritik.

Mekanisme yang tepat adalah debat publik dengan data tandingan, atau gugatan perdata jika ada kerugian, bukan penggunaan hukum pidana yang dapat membungkam pengawasan masyarakat.

Langkah Prosedur Hukum yang Ideal dalam Penanganan Laporan UU ITE

Untuk mencegah penyalahgunaan UU ITE yang mengekang kebebasan, aparat penegak hukum perlu menerapkan prosedur yang ketat dan berperspektif hak asasi manusia.

- Pemeriksaan Awal dan Filtering yang Ketat: Sebelum menerima laporan, penyidik harus memeriksa apakah laporan tersebut memenuhi unsur delik secara jelas dan tidak sekadar perbedaan pendapat atau kritik umum. Pertimbangan apakah yang dilaporkan adalah pejabat publik atau isu publik harus menjadi bahan pertimbangan utama.

- Mengutamakan Restorative Justice dan Jalur Perdata: Untuk kasus-kasus yang bersifat pribadi dan tidak melibatkan kepentingan publik yang luas, polisi sebaiknya mendorong para pihak untuk menyelesaikan secara musyawarah, mediasi, atau melalui gugatan perdata pencemaran nama baik terlebih dahulu. Jalur pidana harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium).

- Menerapkan Prinsip Proporsionalitas dalam Upaya Paksa: Penangkapan dan penahanan terhadap pelapor (terlapor) harus dihindari semaksimal mungkin dalam kasus delik aduan seperti ini, kecuali ada kekhawatiran pelarian atau penghancuran bukti yang ekstrem. Ancaman pidana penjara yang berat tidak boleh serta-merta menjadi alasan untuk menahan.

- Konsultasi dengan Ahli dan Lembaga Tertentu: Untuk kasus yang melibatkan konten jurnalistik, penyidik wajib meminta pendapat Dewan Pers terlebih dahulu sebelum memproses lebih lanjut, sebagaimana diamanatkan oleh UU Pers. Untuk kasus yang kompleks, meminta pendapat ahli hukum dan HAM dapat memberikan perspektif yang lebih seimbang.

- Transparansi dan Akuntabilitas: Proses penyidikan harus transparan dan dapat diakses oleh publik untuk memastikan tidak ada tekanan atau kepentingan tertentu yang mempengaruhi. Setiap tahapan harus didokumentasikan dengan baik.

Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi sebagai Kompas Pengharmonisan

Dalam tarik-menarik antara kekuasaan negara dan kebebasan warga, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai penyeimbang sekaligus kompas. Melalui kewenangan judicial review-nya, MK tidak hanya menguji formalitas undang-undang, tetapi lebih jauh, menyelaraskan materi undang-undang dengan jiwa dan nilai-nilai konstitusi, termasuk hak asasi manusia. Dalam konteks kebebasan berpendapat, peran MK menjadi sangat strategis karena ia berwenang membatalkan pasal-pasal yang dianggap terlalu membelenggu dan tidak proporsional.

MK berfungsi sebagai “negative legislator”, artinya ia tidak bisa membuat undang-undang baru, tetapi dapat membatalkan undang-undang atau pasal yang bertentangan dengan UUD. Mekanisme inilah yang menjadi katup pengaman. Ketika legislatif dan eksekutif mungkin tergoda untuk membuat aturan yang membatasi ruang ekspresi dengan dalih ketertiban atau moral, masyarakat dapat mengajukan pengujian ke MK. Dengan demikian, MK menjadi arena final di mana nilai-nilai demokrasi deliberatif dan hak individu dipertimbangkan secara mendalam oleh sembilan hakim konstitusi.

Putusan-putusannya kemudian tidak hanya menyelesaikan kasus individu, tetapi lebih penting, menciptakan yurisprudensi (judge-made law) yang menjadi pedoman bagi seluruh penegak hukum di bawahnya.

Prinsip Hukum dari Putusan MK terkait Kebebasan Berekspresi

Beberapa putusan MK telah melahirkan prinsip-prinsip hukum penting yang menjadi rambu-rambu dalam menegakkan dan membatasi kebebasan berekspresi.

- Prinsip Proporsionalitas: Pembatasan hak berpendapat harus sebanding dengan tujuan yang ingin dicapai. Pembatasan yang berlebihan dan tidak perlu adalah inkonstitusional.

- Prinsip Kepastian Hukum yang Jelas (Lex Certa): Rumusan pasal yang membatasi kebebasan harus dirumuskan secara jelas dan terbatas, tidak boleh multitafsir atau terlalu luas, agar masyarakat dapat mengetahui dengan pasti perbuatan apa yang dilarang.

- Prinsip Perlindungan Maksimal bagi Ekspresi terkait Isu Publik: Kritik, opini, atau informasi mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan publik, terutama yang melibatkan pejabat publik, mendapatkan tingkat perlindungan konstitusional yang paling tinggi.

- Prinsip Hukum Pidana sebagai Upaya Terakhir (Ultimum Remedium): Untuk delik-delik seperti pencemaran nama baik, jalur hukum pidana tidak boleh menjadi pilihan pertama. Jalur perdata dan mediasi harus didahulukan, terutama dalam sengketa antarindividu.

- Prinsip Larangan Penyalahgunaan Ketentuan (Misuse of Provisions): Ketentuan hukum yang dapat digunakan untuk membungkam kritik atau perbedaan pendapat merupakan penyalahgunaan tujuan hukum itu sendiri dan bertentangan dengan demokrasi.

Klasifikasi Undang-Undang yang Diuji Materiil terkait Kebebasan Berpendapat

| Jenis/UU yang Diuji | Contoh Undang-Undang | Hasil Uji & Konsep | Dampak Langsung |

|---|---|---|---|

| UU tentang Pers dan Penyiar | UU Pers, UU Penyiaran | Sebagian besar dinyatakan Conditionally Constitutional (konstitusional bersyarat), dengan penafsiran tertentu yang membatasi intervensi negara. | Memperkuat independensi pers dan lembaga penyiaran, menegaskan peran Dewan Pers sebagai filter sebelum proses pidana. |

| UU tentang Informasi & Transaksi Elektronik | UU ITE (Pasal 27 ayat (3), Pasal 28, dll) | Beberapa permohonan ditolak (dinyatakan konstitusional), tetapi dengan penafsiran yang ketat. Beberapa permohonan lain masih dalam proses. | Memunculkan perdebatan publik yang intens, mendorong aparat lebih berhati-hati, tetapi belum mengubah substansi pasal yang dikritik. |

| UU tentang Keamanan dan Ketertiban | UU Ormas, UU Terorisme, UU Penodaan Agama | Campuran antara dikabulkan sebagian (pasal tertentu dibatalkan) dan ditolak dengan penafsiran ketat. | Membatasi kewenangan negara yang terlalu luas dalam membubarkan organisasi atau menjerat orang dengan dalih keamanan. |

| Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) | Pasal-pasal tentang penghinaan terhadap Presiden, lembaga negara, dan pencemaran nama baik. | Beberapa pasal seperti Penghinaan Presiden (Pasal 134 dkk KUHP lama) dikabulkan dan dinyatakan inkonstitusional. | Menghapus delik penghinaan figur otoritas yang kerap digunakan untuk membungkam kritik, memindahkan perlindungan ke ranah hukum perdata. |

Proses Beracara di MK dalam Perkara Judicial Review Pasal Penghinaan

Mari kita bayangkan proses judicial review terhadap sebuah pasal tentang “penghinaan terhadap lembaga negara” yang diajukan oleh seorang jurnalis yang merasa hak konstitusionalnya terancam. Sidang terbuka untuk umum dimulai. Di ruang sidang yang megah, posisi para pihak jelas. Di satu sisi duduk Pemohon (jurnalis beserta tim kuasa hukumnya), yang berargumen bahwa pasal tersebut multitafsir, menimbulkan ketakutan (chilling effect), dan bertentangan dengan Pasal 28E dan 28F UUD 1945.

Di sisi lain, duduk Pemerintah (yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM) dan DPR (sebagai pembentuk UU), yang membela bahwa pasal itu diperlukan untuk menjaga martabat dan kewibawaan lembaga negara yang esensial bagi ketertiban umum.

Prosesnya diawali dengan pembacaan permohonan, lalu tanggapan dari pemerintah dan DPR, dilanjutkan dengan replik dari pemohon dan duplik dari pemerintah/DPR. Sidang sering kali menghadirkan Ahli dari akademisi hukum dan HAM, serta Pihak Terkait seperti Dewan Pers, yang memberikan keterangan untuk memperkaya pertimbangan hakim. Pertimbangan hakim yang krusial biasanya berpusat pada beberapa hal: apakah rumusan pasal sudah memenuhi asas lex certa?

Apakah pembatasan yang diberlakukan proporsional antara tujuan menjaga kewibawaan lembaga dan hak masyarakat untuk mengkritik? Apakah pasal ini dalam praktiknya lebih sering digunakan untuk melindungi kepentingan kekuasaan daripada melindungi institusi? Dari pertimbangan inilah kemudian lahir putusan yang bisa membatalkan pasal tersebut, menyatakannya konstitusional dengan syarat, atau menolak permohonan. Setiap kata dalam pertimbangan hakim MK akan dikutip dan menjadi rujukan penting bagi pengadilan di seluruh Indonesia.

Ekspresi Budaya Lokal dan Batas-Batas Hukum yang Melindungi

Indonesia tidak hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga akan khazanah ekspresi budaya yang sering kali berfungsi sebagai saluran kritik sosial. Dari satire dalam pertunjukan Wayang Kulit dan Ludruk, nyanyian sindiran ( tembang) di Jawa, ritual Ma’marraka (berbalas pantun kritik) di Bugis, hingga seni ukir yang menyimpan pesan tersembunyi, semua adalah bentuk kebebasan berpendapat yang telah hidup jauh sebelum Indonesia merdeka.

Hukum nasional Indonesia, yang seharusnya menjadi payung pelindung, menghadapi tugas kompleks untuk mengakomodasi dan melindungi ekspresi tradisional ini tanpa mereduksi makna dan fungsinya.

Pengakuan terhadap ekspresi budaya lokal sebenarnya telah memiliki dasar hukum yang kuat. UUD 1945 Pasal 32 mengamanatkan negara untuk memajukan kebudayaan nasional. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan lebih lanjut mengatur perlindungan terhadap ekspresi budaya. Selain itu, perlindungan juga dapat bersumber dari hukum adat yang diakui keberadaannya oleh UU.

Tantangannya adalah ketika ekspresi budaya yang kritis dan tajam ini bertemu dengan hukum pidana umum yang seragam, seperti KUHP atau UU ITE. Sindiran halus dalam sebuah pertunjukan wayang tentang korupsi yang disampaikan oleh dalang bisa saja ditangkap secara harfiah oleh pihak yang merasa dituju, lalu dilaporkan dengan tuduhan pencemaran nama baik. Di sinilah diperlukan kepekaan budaya (cultural sensitivity) dari penegak hukum dan harmonisasi antara sistem hukum nasional dengan nilai-nilai lokal.

Potensi Konflik dan Solusi Harmonisasi

Konflik utama muncul ketika makna simbolik dalam budaya lokal disalahpahami atau diabaikan oleh kerangka hukum modern yang literal.

- Potensi Konflik: Penggunaan simbol, metafora, atau lelucon tradisional yang ditujukan kepada tokoh masyarakat atau penguasa dapat dianggap sebagai penghinaan langsung menurut KUHP Pasal 310 atau UU ITE Pasal 27 ayat (3). Konteks pertunjukan sebagai ruang simbolik dan hiburan yang diperbolehkan untuk melebihi batas biasa (licensed excess) sering diabaikan.

- Solusi Harmonisasi:

- Pendekatan Kontekstual oleh Aparat: Kepolisian dan kejaksaan harus melibatkan ahli budaya atau tokoh adat setempat untuk memahami konteks dan maksud sebenarnya dari sebuah ekspresi budaya sebelum memproses laporan.

- Mediasi Berbasis Budaya: Mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah adat atau mediasi yang melibatkan tetua adat sebelum masuk ke jalur hukum pidana.

- Penyelarasan dalam RKUHP: Memastikan RKUHP yang baru memiliki klausul atau penjelasan yang mengakui dan memberikan pertimbangan khusus bagi ekspresi yang merupakan bagian dari tradisi atau kesenian yang sah.

- Sosialisasi Hukum Timbal Balik: Mensosialisasikan hukum nasional kepada komunitas adat, dan sebaliknya, mendokumentasikan serta mensosialisasikan norma-norma adat terkait ekspresi kepada penegak hukum.

Komunitas Adat Mempertahankan Hak Bersuara Melalui Hukum Nasional

Masyarakat Adat Kajang di Bulukumba, Sulawesi Selatan, telah lama berjuang mempertahankan hutan adat (borong karama) mereka dari ancaman alih fungsi. Dalam perjuangan ini, mereka tidak hanya menggunakan protes langsung, tetapi juga memanfaatkan mekanisme hukum nasional. Mereka mengajukan permohonan pengakuan hutan adat ke pemerintah melalui skema Perhutanan Sosial. Proses administrasi ini menjadi medium resmi untuk “menyampaikan pendapat” tentang hak ulayat dan kearifan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Selain itu, dalam berbagai kesempatan audiensi dan dialog dengan pemerintah daerah, para tetua adat menyampaikan kritik dan pandangan mereka dengan menggunakan narasi kultural tentang keseimbangan alam.

Kasus ini menunjukkan bagaimana hukum nasional dapat menjadi jembatan bagi komunitas adat untuk memperjuangkan haknya, asalkan ada ruang partisipasi yang memadai dan pengakuan terhadap sistem pengetahuan mereka.

Ekosistem Hukum yang Melingkupi Seniman Tradisional

Bayangkan seorang dalang wayang kulit dari Jawa Tengah yang menyisipkan kritik sosial tentang proyek mercusuar dalam lakonnya. Dia beroperasi dalam sebuah ekosistem hukum yang multi-lapis dan kompleks. Lapisan pertama dan paling dekat adalah Hukum Adat dan Norma Kesenian, yang memberinya “izin” untuk melakukan sindiran dalam batas-batas etika pertunjukan dan penghormatan kepada penonton. Lapisan kedua adalah Perlindungan Kekayaan Intelektual (HAKI), di mana kreasi lakonnya mungkin dilindungi oleh hak cipta, meski sering kali bertumpang tindih dengan sifat karya turunan ( derivative) dari cerita tradisional.

Lapisan ketiga adalah Hukum Pidana Umum (KUHP/UU ITE), yang menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ia berpotensi mengancam jika ada laporan pencemaran nama baik. Di sisi lain, jika dalang itu diancam atau dikriminalisasi secara semena-mena, ia dapat mengajukan perlindungan hukum berdasarkan hak konstitusionalnya. Lapisan keempat adalah Hukum Administrasi dan Perlindungan Seniman melalui peraturan daerah tentang kebudayaan atau undang-undang pemajuan kebudayaan yang dapat memberikan insentif dan perlindungan status.

Ekosistem ini tidak statis; ia dinamis. Keberanian sang dalang berekspresi sangat dipengaruhi oleh bagaimana lapisan-lapisan hukum ini berinteraksi. Apakah lapisan hukum adat dan budaya cukup kuat untuk menjadi tameng dari lapisan hukum pidana? Atau justru sebaliknya, hukum pidana yang kaku akan mematikan kreativitas kritis dari lapisan budaya? Harmonisasi antar-lapisan inilah yang menentukan hidup-matinya ekspresi budaya lokal sebagai bentuk kebebasan berpendapat yang autentik.

Kesimpulan Akhir

Source: gnfi.net

Pada akhirnya, memahami Landasan Hukum Kebebasan Berpendapat di Indonesia adalah seperti membaca peta navigasi untuk menjadi warga negara yang kritis sekaligus bertanggung jawab. Peta ini menunjukkan bahwa hak kita untuk bersuara berakar sangat dalam, dilindungi oleh konstitusi, tetapi juga dikelilingi oleh rambu-rambu yang menjaga harmoni sosial. Dinamika antara UUD 1945, UU ITE, dan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi membuktikan bahwa ruang berekspresi itu bukan sesuatu yang statis, melainkan sebuah ruang hidup yang terus diperjuangkan dan diperluas.

Jadi, gunakanlah suaramu dengan sadar, karena di balik setiap pendapat yang kita sampaikan, terdapat sejarah panjang perjuangan hukum yang menjamin dan membingkainya.

Tanya Jawab Umum

Apakah kebebasan berpendapat di Indonesia benar-benar tanpa batas?

Tidak mutlak tanpa batas. Kebebasan ini dibatasi oleh hukum untuk menghormati hak dan reputasi orang lain, serta untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan, atau moral publik, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunannya.

Bagaimana jika pendapat saya dianggap menghina melalui media sosial? Apa yang melindungi saya?

Anda dapat menggunakan pembelaan berdasarkan hak berpendapat. Dalam proses hukum, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dan kerugian. Mahkamah Konstitusi juga telah mempersempit penafsiran pasal-pasal penghinaan dalam UU ITE, menekankan bahwa kritik bukanlah penghinaan selama tidak dilakukan dengan niat buruk dan dapat dipertanggungjawabkan.

Apakah jurnalis memiliki kebebasan berpendapat yang lebih luas daripada warga biasa?

Jurnalis bekerja di bawah payung UU Pers yang memberikan perlindungan khusus karena fungsi kontrol sosialnya. Namun, prinsip pertanggungjawaban tetap berlaku. Kebebasan yang lebih luas ini disertai dengan kode etik dan tanggung jawab profesional yang ketat.

Bagaimana cara mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi jika merasa hak berpendapat saya dilanggar oleh suatu UU?

Perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi jika merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang. Permohonan diajukan secara tertulis dengan mencantumkan posita (dasar permohonan) dan petitum (tuntutan).

Apakah ekspresi seni seperti lukisan atau pertunjukan teater yang kritis juga dilindungi?

Ya, dilindungi. Hukum nasional mengakui dan melindungi ekspresi budaya dan seni. Perlindungan ini bisa bersumber dari UU Hak Cipta, pengakuan terhadap hukum adat, serta interpretasi luas terhadap kebebasan berekspresi. Namun, tetap harus memperhatikan batasan umum seperti tidak mengandung hasutan atau pornografi.