Pelajar SMA Ganti Identitas dengan Kartu Pelajar SMP terdengar seperti alur cerita film, tapi dalam kenyataannya, ini adalah fenomena psikologis dan administratif yang nyata terjadi di beberapa sudut koridor sekolah. Bayangkan, di tengah tekanan akademik dan sosial yang kian menjadi, ada remaja yang secara sadar memilih untuk mundur ke zona aman masa lalu mereka, dengan mengeluarkan kembali kartu pelajar jenjang sebelumnya.

Bukan sekadar kenakalan remaja biasa, tindakan ini seperti sebuah pernyataan diam-diam, sebuah upaya untuk bernapas sejenak dari beban label “siswa SMA” yang penuh ekspektasi.

Fenomena ini membuka banyak lapisan pembahasan, mulai dari kerapuhan sistem verifikasi identitas di sekolah, dinamika kelompok yang berubah, hingga konsekuensi serius terhadap jejak digital siswa. Di balik selembar kartu plastik yang kadaluarsa, tersimpan narasi panjang tentang transisi remaja, penolakan terhadap kedewasaan, dan pencarian jangkar di tengah laut perubahan yang begitu cepat. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang sebenarnya terjadi ketika seorang pelajar memutuskan untuk hidup dengan identitas ganda di dunia akademik.

Pelajar SMA yang Memilih Mundur ke Zona Nyaman Identitas SMP

Transisi dari SMP ke SMA sering digambarkan sebagai lompatan menuju kedewasaan. Namun, bagi sebagian remaja, lompatan ini terasa terlalu curam. Dalam situasi yang penuh tekanan, tidak jarang muncul keinginan untuk mundur, mencari pelindung dalam identitas yang lebih familiar dan terasa aman. Fenomena menggunakan kembali kartu pelajar SMP di masa SMA adalah manifestasi fisik dari keinginan psikologis yang kompleks ini. Ini bukan sekadar ulah iseng, melainkan sinyal distress yang halus, sebuah upaya untuk mengendalikan kecemasan akan tuntutan baru dengan berpegangan pada bukti identitas masa lalu yang dianggap lebih sederhana.

Alasan psikologis di balik pilihan ini berlapis-lapis. Pada intinya, tindakan ini merupakan bentuk regresi—mekanisme pertahanan diri di mana individu mundur ke tahap perkembangan sebelumnya untuk menghindari stres pada tahap saat ini. Masa SMP, meski tidak sempurna, telah berlalu dan otak cenderung memolesnya dengan nostalgia, menyaring kenangan buruk dan menyisakan kesan akan periode yang lebih terstruktur, dengan ekspektasi yang lebih jelas dan tanggung jawab yang terasa lebih ringan.

Kartu pelajar SMP menjadi benda sakral yang mewakili masa itu; sebuah tiket kembali ke zona nyaman psikologis. Bagi remaja yang merasa kewalahan dengan tekanan akademik SMA, dinamika sosial yang lebih kompleks, atau kebingungan dalam menentukan identitas diri dan rencana masa depan, memegang kartu lama itu memberikan rasa aman yang ilusif namun nyata. Itu adalah pengingat bahwa dulu mereka pernah melalui sebuah fase dan berhasil, sehingga seolah memberi keyakinan bahwa mereka bisa “selamat” lagi.

Tindakan ini juga bisa menjadi bentuk perlawanan pasif terhadap label dan beban yang datang dengan status “siswa SMA”, sebuah cara untuk mengatakan, “Saya belum siap untuk semua ini,” tanpa harus mengucapkannya keras-keras.

Perbandingan Tekanan SMA dan Nostalgia SMP

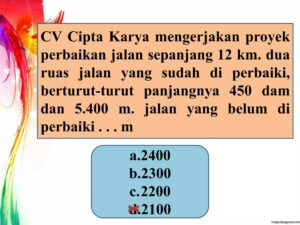

Untuk memahami tarik-menarik psikologis ini, kita dapat membandingkan beberapa aspek kunci antara dua fase pendidikan tersebut. Perbandingan ini menjelaskan mengapa masa lalu sering kali terlihat lebih menarik di tengah kesulitan masa kini.

| Aspek | Lingkungan SMA (Tekanan) | Masa SMP (Nostalgia) |

|---|---|---|

| Akademik | Materi lebih kompleks, persiapan untuk UTBK/SNBT, peminatan jurusan yang menentukan masa depan, rivalitas ketat untuk nilai. | Materi dasar, evaluasi lebih umum, penekanan pada pengenalan minat, tekanan untuk masuk PTN belum terasa. |

| Sosial | Hierarki sosial lebih tajam, pencarian kelompok identitas (anak IPA/IPS, dll.), tekanan untuk memiliki pacar, eksplorasi yang lebih berisiko. | Pertemanan seringkali masih berdasarkan kedekatan geografis, lebih spontan dan kurang terstruktur oleh status sosial. |

| Ekspektasi | Diharapkan lebih mandiri dan bertanggung jawab, dipandang sebagai “calon dewasa” oleh keluarga dan guru, tekanan untuk menentukan karir. | Masih dianggap “anak-anak”, mendapat bimbingan lebih intensif, kesalahan lebih mudah dimaafkan. |

| Kebebasan | Kebebasan fisik lebih besar (ijin keluar, pulang lebih sore) namun diimbangi tanggung jawab besar atas pilihan sendiri. | Kebebasan lebih terbatas, jadwal lebih diatur, namun beban moral atas setiap keputusan pribadi terasa lebih ringan. |

Skenario Penggunaan Kartu Lama yang Menguntungkan Secara Emosional

Bayangkan seorang siswa kelas XI yang baru saja mendapat nilai rapor yang mengecewakan dan merasa gagal memenuhi harapan orang tuanya. Di akhir pekan, ia diajak keluarganya mengunjungi sebuah museum yang memberi diskon besar untuk pelajar SMP. Dengan jantung berdebar, ia menyodorkan kartu pelajar SMP-nya yang masih tersimpan rapi. Petugas museum hanya melirik sekilas dan membiarkannya masuk dengan harga diskon. Pada momen itu, yang ia rasakan bukan sekadar penghematan uang saku.

Ia merasakan pelarian sesaat dari label “siswa SMA yang hampir remaja gagal”. Selama beberapa jam di museum, ia bisa berpura-pura menjadi anak SMP lagi, di mana nilai jelek mungkin masih bisa diperbaiki dengan les tambahan biasa, dan masa depan belum terasa begitu menakutkan. Kartu itu menjadi jimat yang melindunginya dari realitas yang menyakitkan, memberi jeda psikologis yang sangat dibutuhkan.

“Aku tahu ini konyol. Tapi setiap kali lihat kartu SMA yang fotonya wajah kecapekan ini, rasanya kayak beban. Sedangkan kartu SMP yang lama… itu ingetin aku pas masih bisa ketawa gegara hal receh, pas kelompok belajar sama temen-temen sekelas isinya main tebak-tebakan juga. Kemarin sempet kepake buat minjem buku di perpustakaan umum yang rada buta waktu. Mbaknya cuma senyum, bilang, ‘Wah masih SMP ya?’ Aku cuma manggut. Dalam hati, pengen banget bilang iya. Rasanya… aman. Kayak ada yang nge-shield aku dari pertanyaan, ‘Kamu mau kuliah jurusan apa?’ atau ‘Kok nilai kimiamu turun?’.”

Mekanisme Teknis dan Kerentanan Sistem dalam Verifikasi Kartu Pelajar Lintas Jenjang

Praktik menggunakan kartu pelajar jenjang sebelumnya di lingkungan yang baru tidak terjadi dalam ruang hampa. Hal ini mengungkap celah mencolok dalam sistem administrasi dan keamanan identitas di banyak institusi pendidikan. Kemampuan sebuah kartu kadaluarsa untuk tetap berfungsi menunjukkan bahwa proses verifikasi seringkang mengandalkan kepercayaan dan pengawasan manusiawi yang terbatas, bukan pada sistem digital yang terintegrasi dan canggih.

Prosedur teknis penggunaan kartu lama biasanya memanfaatkan titik-titik verifikasi yang longgar. Di banyak sekolah, sistem akses seperti absensi, peminjaman buku di perpustakaan sekolah, atau masuk ke kegiatan ekstrakurikuler masih dilakukan secara manual atau semi-digital. Petugas yang bertugas, seperti satpam atau pustakawan, seringkali hanya melakukan pemeriksaan visual sekilas: memastikan ada foto yang mirip, nama, dan stempel sekolah. Mereka jarang mengecek masa berlaku atau mencocokkan secara real-time dengan database siswa aktif jenjang SMA.

Bahkan untuk transaksi di luar sekolah, seperti mendapatkan diskon merchant, verifikasi hampir selalu bersifat visual. Mesin pembaca kartu (card reader) untuk kartu pelajar yang terstandarisasi nasional pun belum sepenuhnya diterapkan di semua transaksi mikro, sehingga ketergantungan pada tenaga manusia untuk otentikasi menjadi celah utama yang dieksploitasi.

Titik Lemah dalam Sistem Administrasi Sekolah

Beberapa kelemahan sistemik yang memungkinkan praktik ini bertahan lama tanpa deteksi mencakup:

- Database yang Terfragmentasi: Data siswa SMP dan SMA sering kali berada dalam database terpisah, bahkan di bawah kewenangan dinas pendidikan yang berbeda (SD-SMP dan SMA-SMK). Tidak ada flag atau alarm otomatis yang muncul jika seorang siswa terdaftar di dua jenjang secara bersamaan dalam sistem daerah.

- Verifikasi Manual yang Tidak Konsisten: Keberhasilan penggunaan kartu lama sangat bergantung pada kejelian individu petugas. Di hari yang sibuk, pemeriksaan bisa sangat singkat dan ceroboh.

- Desain Kartu yang Tidak Aman: Banyak kartu pelajar lama didesain tanpa fitur keamanan seperti hologram, QR code dinamis, atau chip yang terhubung ke database pusat. Pemalsuan atau penggunaan ulang menjadi relatif mudah.

- Ketiadaan Audit Berkala: Sekolah jarang melakukan audit fisik atau digital terhadap kartu pelajar yang masih beredar atau membandingkannya dengan daftar siswa aktif secara periodik.

- Budaya Kepatuhan Tanpa Verifikasi: Di beberapa situasi, ada kepercayaan otomatis bahwa tidak ada siswa yang akan melakukan hal “konyol” seperti menggunakan kartu lama, sehingga kewaspadaan petugas secara alami rendah.

Modifikasi Fisik dan Informasi pada Kartu Lama

Agar kartu lama tampak masih berlaku, beberapa modifikasi sederhana namun efektif sering dilakukan. Pertama, modifikasi fisik: menutup tahun berlaku yang tercetak dengan tip-ex atau stiker kecil yang dicetak ulang, atau melapisi kartu dengan plastik laminasi baru untuk menyamarkan bekas pemotongan atau keausan. Kedua, modifikasi informasi visual: mengganti foto dengan foto terbaru yang masih mirip dengan foto lama, atau dalam kasus yang lebih nekat, memalsukan stempel perpanjangan masa berlaku menggunakan stempel buatan.

Modifikasi digital juga mungkin terjadi, seperti mengedit scan kartu lama untuk menghapus tulisan “SMP” dan menggantinya dengan “SMA” menggunakan software desain dasar, lalu mencetaknya kembali. Namun, modifikasi yang paling umum dan sulit dideteksi adalah non-modifikasi—hanya mengandalkan kesamaan wajah pemilik dan kelalaian petugas untuk tidak memeriksa detail kecil seperti logo jenjang pendidikan.

Implikasi Keamanan Data bagi Ekosistem Digital Sekolah

Fenomena ini bukanlah pelanggaran kecil. Ini merupakan gejala dari masalah keamanan data yang lebih besar. Jika seorang siswa dapat dengan mudah menggunakan identitas akademik yang sudah tidak valid, itu berarti sistem tidak memiliki otoritas tunggal yang terpercaya (single source of truth) tentang status seorang pelajar. Dalam ekosistem digital sekolah yang mulai mengadopsi Learning Management System (LMS), perpustakaan digital, dan platform pembayaran, identitas yang ambigu dapat menyebabkan kekacauan data.

Riwayat belajar, transaksi keuangan, dan akses ke materi terbatas bisa tercatat di bawah identitas yang salah. Lebih berbahaya lagi, ini membuka pintu untuk penyalahgunaan yang lebih serius. Jika kartu kadaluarsa dapat digunakan, potensi pemalsuan identitas untuk akses ke fasilitas sekolah atau data siswa lain menjadi ancaman nyata. Sekolah perlu menyadari bahwa penguatan sistem verifikasi identitas—dengan kartu yang memiliki identifikasi unik dan terhubung ke database terpusat—bukan hanya soal administratif, tetapi fondasi untuk membangun ekosistem digital pendidikan yang aman dan akuntabel.

Dampak Sosiometri terhadap Dinamika Kelompok saat Identitas Akademik Diregresi: Pelajar SMA Ganti Identitas Dengan Kartu Pelajar SMP

Sosiometri mempelajari pola hubungan dan hierarki dalam kelompok. Ketika seorang anggota kelompok SMA secara simbolis menolak statusnya dengan menggunakan identitas SMP, hal itu mengirimkan gelombang kejut pada dinamika kelompok yang mapan. Tindakan ini tidak hanya memengaruhi pelaku, tetapi juga merekonfigurasi persepsi, jarak sosial, dan pola interaksi di antara seluruh anggota kelompok, dari teman dekat hingga sekadar kenalan.

Pergeseran hierarki sosial dapat terjadi dalam beberapa pola. Pelaku mungkin secara tidak sengaja menempatkan diri pada posisi “anak” atau “adik” dalam kelompok, memicu respons protektif atau justru merendahkan dari teman-temannya. Teman dekat mungkin merasa perlu untuk menjaga rahasia ini, sehingga menciptakan sub-kelompok baru yang didasarkan pada konspirasi. Sementara itu, teman yang kurang akrab mungkin memandang pelaku dengan rasa kasihan, kecurigaan, atau menganggapnya tidak dewasa, sehingga secara halus mengucilkannya dari percakapan-percakapan serius tentang masa depan atau masalah SMA.

Guru yang mengetahuinya mungkin mulai memperlakukan pelaku dengan pendekatan yang berbeda, mungkin lebih lembut atau justru dengan kewaspadaan ekstra. Dinamika kelompok belajar menjadi tegang karena ada satu elemen yang secara terbuka (atau diam-diam) menolak norma dan label yang disepakati bersama.

Persepsi Berbagai Pihak terhadap Tindakan Regresi Identitas, Pelajar SMA Ganti Identitas dengan Kartu Pelajar SMP

| Pihak | Persepsi dan Kemungkinan Reaksi |

|---|---|

| Guru | Melihatnya sebagai tanda distress psikologis atau ketidakdewasaan. Reaksi bisa berupa pendekatan pastoral untuk menawarkan bimbingan, atau frustrasi karena dianggap mengolok-olok sistem sekolah. Fokus pada kebutuhan akan intervensi konseling. |

| Orang Tua | Perasaan campur aduk antara khawatir, bingung, dan malu. Mungkin bertanya-tanya di mana salahnya pola asuh, atau menganggapnya sebagai fase iseng remaja yang tidak berbahaya. Cenderung melihat dampak jangka panjang pada reputasi anak dan keluarga. |

| Teman Dekat | Merasa kasihan, ingin melindungi, dan menjaga rahasia. Namun, di sisi lain mungkin juga merasa sedikit terganggu karena harus “menutupi” atau khawatir temannya tidak bisa move on. Hubungan bisa menjadi lebih kuat atau justru renggang karena tekanan rahasia ini. |

| Teman Sekelas yang Tidak Akrab | Menganggapnya aneh, konyol, atau mencari perhatian. Gosip mungkin menyebar, dan pelaku bisa menjadi bahan obrolan atau bahkan bully secara halus. Mereka mungkin memandang rendah kapasitas pelaku untuk menghadapi tantangan SMA. |

Konflik Internal Identitas Diri

Di balik dinamika sosial, pelaku sendiri mengalami pertempuran internal yang sengit. Terjadi disonansi antara identitas diri yang sebenarnya—seorang remaja SMA yang bertumbuh dengan segala kompleksitasnya—dengan identitas yang diproyeksikan melalui kartu lama, yaitu versi diri yang lebih muda, lebih naif, dan lebih bebas tanggung jawab. Setiap kali kartu itu berhasil digunakan, ada kemenangan kecil sekaligus kekalahan: rasa lega karena lolos dari tuntutan sekarang, tetapi juga rasa bersalah dan kegagalan karena mengakui pada diri sendiri bahwa ia tidak mampu menghadapi realitas saat ini.

Pelaku mungkin merasa terperangkap di antara dua dunia: tidak lagi menjadi anak SMP yang polos, tetapi juga menolak untuk sepenuhnya menjadi siswa SMA yang diharapkan. Konflik ini dapat memicu kecemasan, penarikan diri dari interaksi sosial, atau bahkan penurunan performa akademik lebih lanjut, menciptakan lingkaran setan yang memperkuat keinginan untuk mundur.

Perubahan Dinamika Kelompok Belajar Setelah Rahasia Terbuka

Bayangkan sebuah kelompok belajar beranggotakan lima orang di kelas XI IPA. Selama berminggu-minggu, salah satu anggotanya, Dina, selalu menghindar saat diajak memfotokopi kartu pelajar untuk daftar lomba. Suatu hari, ketua kelompok tidak sengaja melihat Dina mengeluarkan kartu pelajar SMP-nya dari dompet saat membayar jajanan di kantin. Esok harinya, rahasia itu menjadi bisikan yang diketahui semua anggota kelompok. Suasana dalam sesi belajar berubah drastis.

Pembahasan tentang stres UTBK dan pilihan kampus menjadi canggung, karena semua secara implisit merasa Dina “tidak sedang dalam kapal yang sama”. Seorang anggota yang ambisius mulai memandang rendah kontribusi Dina. Dua anggota lain menjadi terlalu hati-hati, menghindari topik yang mungkin membuat Dina tersinggung. Kohesi kelompok pecah. Mereka tidak lagi berfungsi sebagai tim yang setara, tetapi sebagai kumpulan individu dengan persepsi yang berbeda terhadap satu anggota yang dianggap “menyimpang”.

Kepercayaan dan rasa aman untuk berbagi keraguan pun menghilang, karena semua orang takut dianggap “tidak dewasa” seperti Dina.

Jejak Digital dan Konsekuensi Administratif dari Dualitas Identitas Pendidikan

Dalam era dimana data adalah jejak permanen, memainkan dua identitas akademik bukanlah tindakan tanpa konsekuensi. Di balik aksi sesaat yang mungkin terasa membebaskan secara psikologis, tersembunyi risiko administratif jangka panjang yang dapat merugikan masa depan pendidikan pelaku sendiri. Sistem pendidikan Indonesia, meski masih memiliki celah, semakin terintegrasi secara digital, membuat setiap data yang bertentangan berpotensi menjadi bom waktu.

Konsekuensi jangka panjang pertama muncul pada arsip akademik. Nilai rapor, sertifikat, dan prestasi di jenjang SMA secara resmi terdaftar atas nama dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) yang sesuai. Jika seorang siswa aktif menggunakan identitas SMP-nya yang lama, dan identitas itu tercatat dalam suatu transaksi atau kejadian (misalnya memenangkan lomba di luar sekolah dengan kartu lama), maka terciptalah dua riwayat yang terpisah dan sulit direkonsiliasi.

Saat mendaftar ke perguruan tinggi, panitia seleksi mungkin menemukan ketidakcocokan data atau bahkan mencurigai adanya upaya pemalsuan dokumen jika ada prestasi yang tercatat dengan identitas berbeda. Untuk registrasi ujian nasional atau assesmen seperti ANBK, data yang digunakan mutlak adalah data dari Dapodik jenjang SMA. Ketidaksesuaian antara data aktivitas “di lapangan” dengan data resmi di Dapodik dapat menimbulkan tanda tanya, meski mungkin tidak secara langsung menggugurkan kelulusan.

Platform pendidikan pemerintah seperti KIP Kuliah atau Puspresnas juga bergantung pada data tunggal yang valid. Dualitas identitas berisiko menyebabkan aplikasi beasiswa atau program talenta ditolak karena dianggap data tidak konsisten atau tidak dapat diverifikasi.

Potensi Pelanggaran Tata Tertib dan Peraturan

Tindakan ini dapat menyentuh beberapa aturan formal, di antaranya:

- Pelanggaran terhadap kode etik siswa yang mengharuskan kejujuran dalam memberikan informasi.

- Pelanggaran tata tertib sekolah mengenai penggunaan kartu pelajar yang sah dan masih berlaku.

- Potensi terjerat pasal tentang pemalsuan dokumen (jika dilakukan modifikasi fisik pada kartu) dalam peraturan daerah atau bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, meski penegakannya untuk kasus kecil seperti ini sangat jarang.

- Pelanggaran terhadap perjanjian dengan merchant atau institusi luar yang memberikan fasilitas berdasarkan syarat kartu pelajar yang valid.

Skenario Komplikasi Administratif Masa Depan

Misalkan seorang siswa bernama Raka, di kelas XII, berhasil menggunakan kartu SMP-nya yang sudah dimodifikasi untuk mendapatkan diskon pendaftaran sebuah kompetisi sains nasional yang prestisius. Ia bahkan memenangkan juara harapan. Sertifikat kemenangan itu tercetak atas nama dan identitas SMP-nya. Dua tahun kemudian, saat Raka mendaftar beasiswa LPDP untuk S1, panitia melakukan penelusuran mendalam terhadap seluruh prestasi yang diakui. Mereka menemukan sertifikat dengan nama yang sama tetapi jenjang pendidikan yang tidak sesuai dengan timeline akademik resmi Raka di Dapodik.

Panitia menghubungi Raka untuk klarifikasi. Raka terpaksa mengakui kebenarannya. Alih-alih dianggap sebagai prestasi, panitia mungkin meragukan integritas Raka dalam mengisi data dan menganggapnya sebagai upaya menambah portofolio dengan cara yang tidak jujur. Akibatnya, aplikasi beasiswanya bisa gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena masalah kredibilitas data yang dimulai dari sebuah pilihan kecil di masa SMA.

“Ini yang sering kami hadapi di tingkat administrasi: satu siswa, dua data. Misalnya di Dapodik dia tercatat sebagai siswa SMA Negeri 1, tapi di sistem perpustakaan kota dia terdaftar sebagai anggota dengan kartu SMP-nya. Saat kami rekap data untuk program tertentu, namanya muncul dua kali dengan latar belakang berbeda. Itu mempersulit verifikasi, menghabiskan waktu, dan yang paling riskan, berpotensi menimbulkan duplikasi bantuan atau fasilitas. Jejak digital itu nyata. Sekarang mungkin terlihat sepele, tapi saat dia butuh Surat Keterangan Lulus yang bersih atau mendaftar ke institusi yang ketat, selisih data satu saja bisa memicu pemeriksaan berlapis yang tidak perlu.”

Narasi Simbolis Kartu Pelajar sebagai Jangkar Memori dalam Fase Transisi Remaja

Kartu pelajar bukan sekadar kartu identitas; ia adalah benda yang sarat makna. Dalam perjalanan seorang remaja, benda ini menjadi penanda fase, pembatas antara “sebelum” dan “sesudah”. Ketika transisi terasa berat, benda fisik seperti kartu pelajar dapat berubah fungsi dari penanda menjadi jangkar—sesuatu yang dicengkeram untuk mencegah diri terseret arus perubahan yang menakutkan. Penggunaan kartu SMP di masa SMA adalah ritual simbolis dari penolakan terhadap lompatan kedewasaan, sebuah upaya mempertahankan diri dalam gelembung waktu yang dirasa lebih aman.

Kartu itu menjadi artefak emosional karena mewakili periode di mana identitas lebih sederhana. Ia adalah bukti fisik dari masa ketika masalah terbesar mungkin adalah persahabatan yang retak atau ulangan matematika, bukan keputusan jurusan kuliah yang akan menentukan jalan hidup. Memegangnya memberikan sensasi kontrol: “Saya masih memiliki akses ke masa lalu itu.” Ini adalah bentuk fetisisme terhadap benda sebagai pengingat, dimana nilai utilitas kartu sebagai alat verifikasi telah digantikan oleh nilai psikologisnya sebagai talisman penangkal kecemasan eksistensial remaja.

Dalam budaya material remaja, dimana hoodie sekolah, gantungan kunci, atau notes tertentu bisa memiliki makna mendalam, kartu pelajar lama menempati posisi khusus karena ia adalah dokumen resmi yang secara personal telah kehilangan konteks resminya, menjadi milik pribadi yang intim.

Simbolisme Kartu SMP versus Kartu SMA

| Aspek | Kartu Pelajar SMP | Kartu Pelajar SMA |

|---|---|---|

| Desain | Seringkali lebih sederhana, warna-warni, mungkin masih ada kesan “kekanakan”. Foto biasanya diambil di usia yang lebih polos. | Desain cenderung lebih formal, sederhana, dan “dewasa”. Foto menunjukkan wajah yang lebih matang, sering dengan ekspresi serius. |

| Hak Istimewa | Diskon untuk kategori “anak-anak”, akses ke event yang targetnya pelajar lebih muda, perlakuan lebih lunak dari orang dewasa. | Dianggap lebih mampu bertanggung jawab, mungkin akses ke kegiatan yang membutuhkan kedewasaan, sekaligus harapan untuk bertindak rasional. |

| Batasan | Batas fisik (waktu pulang, area bermain) lebih ketat, namun batasan ekspektasi atas kontribusi dan pengambilan keputusan pribadi lebih longgar. | Batas fisik lebih longgar, tetapi batasan moral, sosial, dan akademik sangat tinggi dan jelas. Kesalahan dinilai lebih berat. |

| Simbol Transisi | Penanda akhir masa kanak-kanak, gerbang menuju remaja. | Penanda awal masa remaja akhir, gerbang menuju dunia dewasa (kuliah/kerja). |

Kondisi Psikologis “Liminal Space”

Source: kartuidcard.com

Remaja yang terjebak dalam dualitas ini sedang menghuni sebuah “liminal space” atau ruang ambang. Dalam antropologi, liminal space adalah fase transisi dimana seseorang tidak lagi berada pada status yang lama, tetapi juga belum sepenuhnya masuk status yang baru. Ia berada di tengah-tengah, dalam kondisi tidak pasti dan penuh dengan kemungkinan, tetapi juga kecemasan. Kartu pelajar SMP adalah simbol dari status lama, sementara kartu SMA adalah tiket untuk status baru.

Heboh, ada kasus unik di mana pelajar SMA nekad pakai kartu pelajar SMP untuk ganti identitas. Ini bikin kita mikir soal pola dan urutan, kayak saat kita belajar Pengertian Deret Spektral yang membahas susunan energi secara berurutan. Nah, mirip kayak deret itu, aksi mereka ini menunjukkan urutan ‘kenakalan’ yang terencana, dari SMP lanjut ke SMA, yang sayangnya berakhir jadi bumerang bagi masa depan mereka sendiri.

Dengan aktif memilih kartu lama, remaja tersebut secara simbolis memutuskan untuk berlama-lama di ruang ambang itu. Mereka menolak untuk melakukan “rites of passage” atau upacara peralihan secara psikologis. Kondisi ini bisa sangat tidak nyaman—seperti terus-menerus merasa menjadi orang asing di kedua dunia—namun juga memberikan rasa aman palsu karena tidak harus berkomitmen pada tuntutan dan identitas baru yang menakutkan. Pemahaman terhadap kondisi liminal ini penting, karena ia bukan sekadar kenakalan, melainkan tanda bahwa individu tersebut membutuhkan bantuan untuk menyeberangi ambang tersebut dengan lebih percaya diri, bukan dengan menarik diri kembali ke garis start.

Penutupan Akhir

Jadi, apa yang bisa kita simpulkan dari seluruh pembahasan ini? Fenomena pelajar SMA yang kembali menggunakan kartu identitas SMP bukanlah sekadar lelucon atau tindakan iseng belaka. Ia adalah cermin dari gejolak psikologis remaja di fase liminal, sebuah ruang antar di mana masa lalu terasa lebih nyaman daripada masa depan yang belum pasti. Ia juga menjadi alarm bagi sistem administrasi sekolah tentang betapa rapuhnya verifikasi data kita, dan bagaimana celah kecil bisa dimaknai secara emosional oleh siswa yang sedang berjuang.

Pada akhirnya, kartu pelajar lama itu lebih dari sekadar plastik dan tinta. Ia adalah bendera yang dikibarkan diam-diam, simbol perlawanan halus terhadap tekanan, dan pengingat bahwa transisi menuju kedewasaan seringkali berjalan tidak linear. Memahami akar permasalahannya—dari sisi psikologis, sistemik, hingga sosial—adalah langkah pertama untuk memberikan respons yang tepat, bukan hanya sekadar menghukum pelanggaran administratif semata.

Ringkasan FAQ

Apakah menggunakan kartu pelajar SMP yang sudah kadaluarsa untuk mendapatkan diskusi atau akses tertentu termasuk tindak pidana pemalsuan?

Bisa saja. Tergantung modifikasi dan tujuannya. Jika kartu tersebut dimodifikasi fisik atau informasinya dengan sengaja untuk menipu pihak lain guna mendapatkan keuntungan materi (seperti diskon besar), itu dapat dikategorikan sebagai pemalsuan. Namun, jika hanya digunakan secara personal sebagai “jimat” atau pengingat tanpa modifikasi, umumnya masuk ranah pelanggaran tata tertib sekolah.

Bagaimana jika sekolah menemukan kasus ini? Apa hukuman yang biasanya diberikan?

Sanksi bisa beragam, mulai dari teguran lisan, pembinaan khusus oleh guru BK, hingga sanksi administratif seperti skorsing, tergantung berat ringannya pelanggaran dan aturan sekolah. Poin utamanya adalah sekolah akan melihat niat, modifikasi yang dilakukan, dan dampak dari penggunaan kartu palsu tersebut terhadap sistem sekolah.

Dapatkah praktik ini memengaruhi nilai rapor atau kelulusan siswa?

Tidak secara langsung memengaruhi nilai akademik. Namun, jika tindakan ini dikategorikan sebagai pelanggaran berat tata tertib sekolah dan berujung pada sanksi skorsing, tentu bisa mengganggu proses belajar yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi prestasi. Data kelulusan sendiri mengacu pada database pusat, bukan fisik kartu.

Apakah ada manfaat psikologis dari tindakan menyimpan dan kadang menggunakan kartu lama ini?

Secara subjektif, bisa jadi. Bagi sebagian pelajar, kartu lama berfungsi sebagai “comfort object” atau benda penghibur yang mengurangi kecemasan akan tuntutan SMA. Ia mengingatkan pada masa yang dirasa lebih sederhana dan bahagia. Namun, manfaat ini bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar masalah tekanan yang dihadapi di jenjang saat ini.

Bagaimana orang tua bisa mengetahui jika anaknya melakukan hal ini?

Orang tua bisa lebih peka terhadap perubahan perilaku, seperti keengganan membicarakan sekolah, sering kehilangan kartu pelajar yang baru, atau memiliki cerita yang tidak konsisten tentang penggunaan kartu. Membuka komunikasi yang hangat dan tidak menghakimi tentang tekanan di sekolah adalah langkah pencegahan terbaik.