Pengaruh Keanggotaan PBB terhadap Status Subjek HI Negara bukan sekadar teori hukum yang kaku, melainkan sebuah perjalanan transformatif yang dialami oleh sebuah negara di panggung dunia. Bayangkan, dari sebuah entitas yang berdaulat di wilayahnya sendiri, tiba-tiba melangkah ke dalam sebuah klub global dengan aturan main, hak istimewa, dan tanggung jawab yang sama sekali baru. Perubahan ini menyentuh segala hal, mulai dari cara mereka membuat perjanjian dengan negara lain, cara kedaulatan mereka diinterpretasikan, hingga bagaimana diplomat mereka bergerak di luar negeri.

Secara mendasar, menjadi anggota PBB ibarat mendapatkan kartu anggota resmi untuk komunitas hukum internasional. Status sebagai subjek hukum internasional—sang aktor utama dalam hubungan antar bangsa—mengalami penguatan, pengakuan, tetapi juga pembatasan baru. Melalui Artikel yang ada, kita akan menelusuri metamorfosis ini dalam lima aspek krusial: kapasitas membuat perjanjian, dialektika kedaulatan teritorial, imunitas diplomatik, paradoks negara non-pengakuan, dan kewajiban atas sumber daya alam.

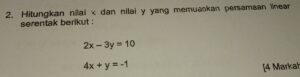

Setiap poin menunjukkan bagaimana piagam dan sistem PBB secara aktif membentuk ulang identitas hukum sebuah negara di mata dunia.

Metamorfosis Kapasitas Perjanjian Internasional Pasca-Aksesi PBB: Pengaruh Keanggotaan PBB Terhadap Status Subjek HI Negara

Bergabung dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa bukan sekadar upacara pena di atas kertas. Aksesi ini adalah sebuah proses transformatif yang secara fundamental mengubah cara sebuah negara berinteraksi dengan dunia, terutama dalam ranah hukum internasional. Salah satu perubahan paling mendasar terjadi pada kapasitas negara untuk membuat dan terikat pada perjanjian internasional. Sebelumnya, kemampuan ini mungkin terbatas pada pengakuan dari negara-negara tertentu, tetapi setelah Piagam PBB diratifikasi, negara tersebut masuk ke dalam sebuah sistem hukum global yang terstruktur.

Ratifikasi Piagam PBB berfungsi seperti kunci yang membuka pintu ke sebuah ekosistem hukum yang kompleks. Secara teknis, dengan menjadi pihak pada Piagam, sebuah negara secara otomatis menerima seperangkat prinsip dan kerangka prosedural yang mengatur seluruh aktivitas perjanjiannya di masa depan. Piagam itu sendiri menjadi “konstitusi” hukum internasional, dan pasal-pasalnya, seperti Pasal 102, menetapkan bahwa setiap perjanjian internasional yang dibuat oleh anggota PBB harus didaftarkan dan diterbitkan oleh Sekretariat.

Jika tidak, perjanjian itu tidak dapat diajukan ke organ mana pun di PBB. Ini menciptakan transparansi dan kepastian hukum yang sebelumnya mungkin tidak ada. Selain itu, keanggotaan PBB sering dianggap sebagai pengakuan definitif atas kedaulatan dan kepribadian hukum internasional suatu negara, yang memperkuat posisi tawarnya dalam negosiasi perjanjian apa pun dengan anggota PBB lainnya.

Perbandingan Kapasitas Perjanjian Sebelum dan Sesudah Keanggotaan

Untuk memahami transformasi ini secara visual, mari kita lihat perbedaan mendasar dalam beberapa aspek kunci kapasitas perjanjian suatu negara.

Keanggotaan PBB secara formal mengukuhkan status suatu negara sebagai subjek hukum internasional yang utuh, memberi hak dan kewajiban dalam percaturan global. Menariknya, dalam dinamika dunia, setiap entitas memiliki ‘bobot’ pengaruhnya sendiri, mirip seperti pentingnya memahami Hitung Massa mB Bom 300 N yang Meledak dalam konteks fisika untuk mengukur dampak. Dengan analogi itu, menjadi anggota PBB berarti sebuah negara memiliki ‘massa’ kedaulatan yang diakui, memperkuat posisinya dalam membangun perdamaian dan menegakkan hukum internasional secara lebih efektif.

| Aspek | Sebelum Keanggotaan PBB | Sesudah Keanggotaan PBB |

|---|---|---|

| Wewenang Negosiasi | Sering bergantung pada pengakuan de facto atau de jure dari mitra perjanjian. Negosiasi bisa terfragmentasi. | Diakui secara universal sebagai subjek hukum internasional yang setara. Akses penuh ke konferensi multilateral di bawah naungan PBB. |

| Prosedur Ratifikasi | Mengikuti hukum domestik semata, tanpa kewajiban pelaporan internasional. | Tetap mengikuti hukum domestik, tetapi ada kewajiban untuk mendaftarkan perjanjian ke Sekretariat PBB (Pasal 102 Piagam). |

| Pengakuan Pihak Ketiga | Perjanjian mungkin tidak diakui oleh negara lain yang tidak mengakui kedaulatan salah satu pihak. | Perjanjian dengan anggota PBB lainnya mendapatkan legitimasi tambahan melalui kerangka hukum PBB yang sama. |

| Hierarki Hukum | Hukum domestik mungkin menempatkan perjanjian internasional pada posisi yang ambigu. | Piagam PBB sering dianggap sebagai hukum tertinggi (supremasi), di mana kewajiban di bawahnya mengesampingkan kewajiban dalam perjanjian internasional lainnya (Pasal 103). |

Dampak Aksesi pada Perjanjian Bilateral yang Sudah Ada

Keanggotaan PBB tidak serta-merta membatalkan perjanjian bilateral yang sudah ada. Namun, ia dapat mengubah konteks pelaksanaannya. Ambil contoh Timor-Leste. Setelah kemerdekaan dan menjadi anggota PBB ke-191 pada tahun 2002, negara baru ini harus menegosiasikan ulang atau mengonfirmasi berbagai perjanjian yang diwarisi dari masa administrasi transisi PBB (UNTAET). Perjanjian bilateral yang dibuat oleh UNTAET untuk kepentingan Timor-Leste perlu mendapatkan persetujuan resmi dari pemerintah yang baru berdaulat.

Aksesi PBB memberikan Timor-Leste kapasitas hukum penuh untuk melakukan ini sebagai pihak yang setara. Sebuah dokumen kunci dari masa transisi menyatakan:

“UNTAET, bertindak untuk dan atas nama Timor-Leste selama masa transisi, dapat mengadakan perjanjian dan kewajiban internasional. Semua kewajiban tersebut akan mengikat pemerintah Timor-Leste yang merdeka, kecuali jika dinyatakan lain.” (Regulation No. 2000/25 oleh Transitional Administrator UNTAET).

Pernyataan ini menunjukkan bagaimana kapasitas perjanjian “dipinjamkan” oleh PBB selama transisi, dan kemudian sepenuhnya dialihkan kepada negara anggota baru tersebut setelah aksesi, memberikan kontinuitas dan kepastian hukum.

Validasi Kapasitas oleh Organ PBB

Kapasitas perjanjian suatu negara anggota tidak hanya diakui, tetapi juga terus-menerus divalidasi dan difasilitasi oleh organ-organ PBB. Majelis Umum PBB berfungsi sebagai forum utama di mana negara-negara anggota secara kolektif mengadopsi konvensi dan perjanjian multilateral. Proses negosiasi di komite-komite Majelis Umum itu sendiri adalah pengakuan terhadap kapasitas hukum penuh setiap anggota. Lebih lanjut, resolusi Majelis Umum yang merekomendasikan pengesahan suatu perjanjian (seperti berbagai konvensi hak asasi manusia) memberikan legitimasi politik yang kuat, yang mendorong ratifikasi oleh negara-negara anggota.

Di sisi lain, Mahkamah Internasional (ICJ) memainkan peran krusial dalam menafsirkan dan memvalidasi kapasitas perjanjian melalui yurisprudensinya. Dalam kasus sengketa, ICJ akan menganggap negara anggota PBB memiliki kapasitas penuh untuk membuat perjanjian yang menjadi subjek sengketa. Pendapat-pendapat nasihatnya, seperti yang terkait dengan perjanjian internasional, juga membantu memperjelas norma-norma yang mengatur pembuatan dan pelaksanaan perjanjian, sehingga memperkuat kerangka hukum di mana semua negara anggota beroperasi.

Dialektika Kedaulatan Teritorial dalam Resolusi Dewan Keamanan

Piagam PBB adalah dokumen yang penuh dengan keseimbangan yang rumit. Di satu sisi, Pasal 2(7) dengan tegas menyatakan prinsip non-intervensi dalam urusan domestik suatu negara. Di sisi lain, Bab VII memberikan Dewan Keamanan wewenang yang luar biasa untuk mengambil tindakan, termasuk tindakan bersenjata, untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Inilah dialektika inti keanggotaan PBB: dengan menyetujui Piagam, suatu negara secara sukarela menerima bahwa kedaulatan teritorialnya yang absolut dapat dibatasi oleh keputusan kolektif Dewan Keamanan, terutama ketika ada ancaman terhadap perdamaian.

Hubungan antara non-intervensi dan mandat Dewan Keamanan ini bukanlah hitam putih. Intervensi hanya dibenarkan ketika situasi merupakan ancaman terhadap perdamaian, pelanggaran perdamaian, atau tindakan agresi. Penentuan ini sendiri adalah proses politik di Dewan Keamanan. Namun, begitu resolusi di bawah Bab VII disahkan, ia mengikat secara hukum bagi semua anggota PBB (Pasal 25). Resolusi semacam itu dapat membatasi kedaulatan teritorial suatu negara dengan berbagai cara: memberlakukan sanksi yang mencegah negara tersebut melakukan perdagangan bebas di wilayahnya, membentuk zona larangan terbang yang membatasi kendali atas ruang udaranya, atau bahkan mengizinkan penggunaan kekuatan di dalam perbatasannya.

Dengan demikian, kedaulatan dalam sistem PBB bukanlah tembok yang tak tertembus, melainkan lebih seperti sebuah perisai yang dapat, dalam kondisi ekstrem, ditembus oleh kepentingan keamanan kolektif.

Kasus-Kasus Perubahan Status Administrasi dan Batas Wilayah

Sejarah mencatat beberapa momen di mana resolusi Dewan Keamanan secara langsung mengubah peta administrasi atau batas suatu negara anggota, seringkali sebagai bagian dari penyelesaian konflik.

Dalam hukum internasional, keanggotaan PBB secara resmi mengukuhkan negara sebagai subjek hukum yang utuh, membawa kewajiban dan hak yang kompleks. Prinsip kewajiban untuk melindungi ini bisa kita analogikan seperti dalam kesehatan hewan, di mana memahami Perbedaan Pencegahan vs Pemberantasan Penyakit Ternak beserta Contohnya sangat krusial untuk stabilitas sistem. Dengan logika yang sama, status negara di PBB menuntut pendekatan proaktif dan responsif untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas dalam tatanan global yang dinamis.

- Pembentukan UNTAET di Timor-Leste (1999): Resolusi Dewan Keamanan 1272 mentransfer otoritas administratif dan yudisial di Timor-Leste dari Indonesia kepada PBB secara sementara. PBB memegang kedaulatan de facto atas wilayah tersebut hingga kemerdekaan Timor-Leste, sebuah perubahan status teritorial yang dramatik yang disetujui oleh pihak-pihak yang bersengketa.

- Penetapan Perbatasan Kuwait-Irak (1991): Pasca invasi Irak ke Kuwait, Resolusi 687 Dewan Keamanan tidak hanya mengutuk invasi tersebut, tetapi juga secara eksplisit menjamin inviolabilitas perbatasan internasional yang diakui antara Kuwait dan Irak, yang ditetapkan dalam “Agreed Minutes” tahun 1963. Resolusi ini memulihkan dan memperkuat status teritorial Kuwait, membatasi klaim kedaulatan Irak.

- Pembentukan Zona Larangan Terbang di Libya (2011): Resolusi 1973 memberlakukan zona larangan terbang di ruang udara Libya untuk melindungi penduduk sipil. Tindakan ini secara efektif membatasi kedaulatan Libya atas ruang udaranya sendiri dan memungkinkan intervensi militer asing di dalam wilayah teritorialnya, berdasarkan mandat “all necessary measures” untuk melindungi warga sipil.

Pembentukan Ulang Yurisdiksi melalui Sanksi dan Embargo, Pengaruh Keanggotaan PBB terhadap Status Subjek HI Negara

Sanksi berdasarkan Pasal 41 Piagam adalah alat non-militer yang ampuh untuk membentuk ulang yurisdiksi teritorial suatu negara. Misalnya, embargo senjata komprehensif melarang suatu negara untuk mengimpor atau mengekspor senjata melalui perbatasannya. Ini berarti otoritas bea cukai negara tersebut harus menerapkan kontrol yang bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi atas perintah Dewan Keamanan. Lebih jauh, rezim sanksi yang canggih seperti yang pernah diterapkan terhadap Irak di tahun 1990-an (Program Minyak untuk Pangan) atau terhadap Iran, menciptakan sistem paralel di mana kedaulatan negara atas perdagangan dan keuangannya dibatasi secara ketat.

Bank sentral dan pelabuhan negara sasaran harus beroperasi di bawah pengawasan dan aturan yang ditetapkan oleh komite sanksi PBB. Dalam arti yang sangat nyata, yurisdiksi teritorial negara tersebut “dibentuk ulang” oleh aturan eksternal; negara tetap memegang kendali administratif, tetapi ruang gerak kebijakannya sangat dipersempit oleh kewajiban internasional yang mengikat.

Konsep ‘Tanggung Jawab untuk Melindungi’ dan Dampaknya

Konsep ‘Tanggung Jawab untuk Melindungi’ (R2P) yang diadopsi dalam KTT Dunia 2005 merupakan produk dialektis dari keanggotaan PBB. R2P muncul dari ketegangan antara kedaulatan negara dan hak asasi manusia. Prinsipnya menyatakan bahwa kedaulatan bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab—terutama tanggung jawab untuk melindungi populasi dari genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jika suatu negara gagal memenuhi tanggung jawab ini, maka tanggung jawab kolektif masyarakat internasional, melalui PBB, dapat diaktifkan.

Ini secara fundamental mengubah konstruksi kedaulatan. Kedaulatan tidak lagi dilihat sebagai tameng mutlak terhadap intervensi luar, melainkan sebagai kontrak sosial dengan komunitas internasional. Praktiknya, R2P telah digunakan untuk membenarkan intervensi seperti di Libya (2011), tetapi juga menjadi sumber perdebatan sengit, seperti dalam kasus Suriah. Dampak dialektisnya jelas: di satu sisi, R2P memperkuat norma bahwa kedaulatan bersifat kondisional dan terkait dengan tata kelola yang baik.

Di sisi lain, ia justru mempersulit intervensi dengan menaikkan standar legitimasi dan menciptakan kehati-hatian karena potensi penyalahgunaan. R2P mengukuhkan bahwa dalam sistem PBB kontemporer, kedaulatan teritorian adalah sebuah tanggung jawab, bukan hanya kekuasaan yang tak terbantahkan.

Imunitas dan Akuntabilitas Perwakilan Diplomatik di Bawah Payung PBB

Ketika sebuah negara bergabung dengan PBB, ia tidak hanya mengirimkan duta besar ke negara lain, tetapi juga menunjuk perwakilan permanen untuk duduk di Markas Besar PBB di New York, Jenewa, atau Wina. Status hukum perwakilan ini mengalami transformasi signifikan. Mereka tetap dilindungi oleh Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik, tetapi lapisan perlindungan tambahan diberikan oleh Konvensi tentang Hak-Hak dan Imunitas PBB 1946.

Konvensi ini memberikan imunitas fungsional yang luas kepada perwakilan negara anggota dalam melaksanakan tugas mereka di PBB, mirip dengan yang dinikmati oleh staf Sekretariat PBB. Tujuannya adalah untuk menjamin kemandirian PBB dan melindungi proses diplomatik multilateral dari gangguan yurisdiksi nasional mana pun.

Imunitas ini mencakup kekebalan dari penangkapan dan penahanan, kekebalan dari proses hukum untuk tindakan yang dilakukan dalam kapasitas resmi mereka, dan kekebalan atas kertas dan dokumen mereka. Namun, penting untuk dicatat bahwa imunitas ini bukanlah hak pribadi diplomat, melainkan hak dari negara yang mereka wakili dan dari PBB sebagai organisasi. Negara dapat dengan sukarela mencabut imunitas perwakilannya. Transformasi ini berarti seorang diplomat di PBB beroperasi dalam dua lingkaran perlindungan: satu sebagai agen negara pengirim di wilayah negara penerima (AS atau Swiss), dan satu lagi sebagai peserta dalam organ internasional yang memiliki imunitasnya sendiri.

Kontras Lingkup Imunitas di Berbagai Forum

Cakupan imunitas yang dinikmati seorang diplomat dapat sangat bervariasi tergantung pada di mana mereka bertugas. Perbandingan berikut mengilustrasikan perbedaan tersebut.

| Lingkungan Diplomatik | Dasar Hukum Utama | Cakupan Imunitas Personal | Cakupan Imunitas Tindakan Resmi |

|---|---|---|---|

| Organisasi Regional (misalnya, ASEAN HQ di Jakarta) | Perjanjian Markas Besar & Hukum Nasional. | Biasanya lebih terbatas, sering kali setara dengan pejabat pemerintah asing. | Penuh untuk tindakan dalam kapasitas resmi, tetapi dapat lebih mudah ditangguhkan. |

| Negara Penerima Bilateral (Kedutaan Besar) | Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik. | Sangat luas (kebal dari penangkapan, penahanan, proses pidana). | Mutlak dan tidak dapat dicabut untuk tindakan dalam kapasitas resmi. |

| Markas Besar PBB (New York, Jenewa) | Konvensi Wina 1961 + Konvensi Hak-Hak dan Imunitas PBB 1946 + Perjanjian Markas Besar dengan Negara Tuan Rumah. | Mirip dengan Konvensi Wina, tetapi negara tuan rumah (misalnya, AS) memiliki kewajiban khusus untuk memfasilitasi misi. | Mutlak untuk tindakan terkait fungsi PBB. Juga mencakup kekebalan dari penyitaan arsip dan komunikasi misi. |

Proses Hukum atas Dugaan Pelanggaran Hukum Internasional

Bayangkan seorang diplomat dari misi permanen di PBB diduga terlibat dalam kejahatan internasional yang serius, seperti perencanaan kejahatan perang. Prosesnya menjadi multi-lapis dan kompleks. Pertama, negara tuan rumah (misalnya, Amerika Serikat) umumnya akan menghormati imunitas diplomatiknya dan tidak dapat menangkap atau menuntutnya di pengadilan domestik tanpa persetujuan negara pengirim atau pencabutan imunitas oleh Sekretaris Jenderal PBB. Jalur utama justru ada di dalam sistem PBB itu sendiri.

Negara anggota lain dapat membawa masalah ini ke perhatian Majelis Umum atau Dewan Keamanan, tergantung pada sifat pelanggaran. Jika dugaan kejahatan terkait dengan konflik yang sedang dibahas Dewan Keamanan, Dewan dapat membentuk panel ahli atau merujuk situasi ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), terlepas dari status diplomatik individu tersebut. Di dalam negara pengirim, terdapat tekanan politik dan moral untuk mencabut imunitas diplomat tersebut agar dapat diadili.

Selain itu, jika tindakan tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap Piagam PBB, negara pengirim sendiri dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Internasional (ICJ) oleh negara lain yang dirugikan. Prosedur internal PBB dan tekanan politik kolektif seringkali menjadi mekanisme penegakan yang lebih efektif daripada proses hukum domestik negara tuan rumah dalam kasus-kasus sensitif seperti ini.

Penguatan dan Komplikasi Pertanggungjawaban Negara

Keanggotaan PBB memperkuat pertanggungjawaban negara atas tindakan perwakilannya dengan cara yang jelas: negara tidak dapat bersembunyi di balik imunitas perwakilannya untuk menghindari tanggung jawab internasional. Prinsip hukum internasional bahwa negara bertanggung jawab atas tindakan organnya (termasuk diplomat) tetap berlaku. Jika seorang diplomat, dalam kapasitas resminya, melakukan tindakan yang melanggar kewajiban internasional negaranya (misalnya, dengan menyampaikan ancaman agresi yang tidak sah), negara tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban di hadapan ICJ atau melalui resolusi Majelis Umum/Dewan Keamanan.

Di sisi lain, keanggotaan PBB justru bisa mempersulit pertanggungjawaban pribadi sang diplomat. Lapisan imunitas ganda (diplomatik dan PBB) dapat membuat proses peradilan pidana terhadap individu tersebut menjadi sangat sulit, kecuali jika negaranya bekerja sama. Ini menciptakan paradoks: negara lebih mudah dipertanggungjawabkan secara kolektif, tetapi aktor individual mungkin lolos dari pengadilan. Sistem ini mengandalkan mekanisme peer pressure di antara negara-negara anggota dan otoritas moral organ PBB untuk memastikan bahwa imunitas yang diberikan untuk memfasilitasi kerja sama internasional tidak disalahgunakan sebagai kekebalan dari segala bentuk akuntabilitas.

Eksistensi Hukum Negara Non-Pengakuan dalam Lingkaran Keanggotaan PBB

Dunia hukum internasional tidak selalu rapi. Ada entitas-entitas yang terjebak dalam zona abu-abu: diakui sebagai negara oleh sejumlah anggota PBB, tetapi tidak memiliki kursi di Majelis Umum. Status mereka sebagai subjek hukum internasional menjadi paradoks yang menarik. Mereka memiliki banyak atribut negara—populasi, wilayah, pemerintahan—dan dapat membuat perjanjian dengan negara yang mengakui mereka. Namun, tanpa keanggotaan PBB, partisipasi mereka dalam sistem hukum internasional yang lebih luas terhambat secara signifikan.

Mereka seperti pemain yang diakui oleh beberapa klub, tetapi tidak diterima di liga utama tempat aturan utama dibuat dan sengketa besar diselesaikan.

Paradoks ini paling terlihat dalam kasus seperti Palestina (sebelum status Pengamat Non-Anggota ditingkatkan) atau Kosovo. Keduanya memiliki hubungan diplomatik dengan puluhan negara, tetapi aksesi mereka ke perjanjian multilateral yang dikelola PBB seringkali tertutup atau memerlukan persyaratan khusus. Mereka ada dalam “lingkaran konsentris” pengakuan, dengan intinya adalah keanggotaan penuh PBB. Tanpa itu, kapasitas mereka untuk terlibat penuh dalam pembuatan hukum internasional, mengakses mekanisme penyelesaian sengketa secara universal, dan menikmati hak serta kewajiban penuh dalam kerangka PBB tetap terbatas dan sering kali bergantung pada goodwill negara-negara lain.

Konsekuensi Hukum Spesifik bagi Entitas Non-Anggota

Keterbatasan status ini memanifestasikan dalam konsekuensi hukum yang sangat nyata bagi entitas yang tidak memiliki keanggotaan penuh PBB.

- Akses ke Peradilan Internasional: Hanya negara yang dapat menjadi pihak dalam statuta Mahkamah Internasional (ICJ). Entitas seperti Palestina tidak dapat mengajukan kasus secara langsung ke ICJ. Mereka dapat, bagaimanapun, memanfaatkan mekanisme seperti pendapat nasihat Majelis Umum atau bergantung pada negara anggota yang bersimpati untuk membawa kasus mereka.

- Kepemilikan dan Pengelolaan Aset: Tanpa pengakuan universal, entitas tersebut menghadapi kesulitan besar dalam mengelola aset finansialnya di sistem perbankan internasional, yang sering mematuhi rezim sanksi atau kebijakan negara tuan rumah. Pengakuan atas properti intelektual atau pendaftaran domain negara tingkat atas (ccTLD) juga bisa menjadi masalah politis.

- Perjanjian Multilateral: Banyak perjanjian multilateral, terutama yang disimpan oleh Sekretaris Jenderal PBB, hanya terbuka untuk negara anggota PBB atau negara lain yang diundang oleh Majelis Umum. Entitas non-anggota mungkin harus menunggu hingga menjadi anggota, atau mencari cara alternatif untuk terikat pada norma-norma tersebut melalui deklarasi unilateral atau perjanjian aksesi khusus.

Status Hybrid: Pengamat Permanen di PBB

Status “Pengamat Permanen” merupakan jalan tengah yang diciptakan oleh praktik PBB. Seperti yang dimiliki oleh Takhta Suci (Vatikan) dan, sejak 2012, Palestina. Status ini memberikan beberapa hak partisipasi tetapi bukan hak suara. Seorang Pengamat dapat menghadiri sidang Majelis Umum, membuat pernyataan, dan ikut serta dalam kerja komite. Dari perspektif kapasitas hukum, status ini merupakan pengakuan parsial atas kepribadian hukum internasional entitas tersebut.

Ini memungkinkan mereka untuk memiliki misi diplomatik di Markas Besar PBB dan terlibat dalam negosiasi informal. Namun, perbedaannya dengan anggota penuh masih besar. Sebagai Pengamat, mereka tidak dapat mensponsori resolusi, memilih, atau mencalonkan diri untuk posisi di organ utama PBB. Kapasitas mereka untuk membuat perjanjian di bawah naungan PBB juga tetap dibatasi. Status hybrid ini, meskipun berguna secara politis, justru mengukuhkan hierarki dalam sistem internasional: ada anggota penuh dengan semua hak, dan ada entitas lain yang partisipasinya bersifat istimewa dan tidak setara.

Pandangan Ahli Hukum tentang Syarat De Facto

Para ahli hukum internasional telah lama memperdebatkan apakah keanggotaan PBB kini telah menjadi syarat de facto untuk status subjek hukum internasional yang utuh. Sebagian berargumen bahwa pengakuan tetap merupakan proses yang terdesentralisasi, dan banyak entitas menjalankan hak dan kewajiban negara tanpa keanggotaan PBB. Namun, pandangan yang semakin kuat adalah bahwa PBB telah menjadi arena legitimasi tertinggi. Seorang ahli terkemuka dalam hukum internasional publik merangkum pendapat ini dengan jelas:

“Sementara secara teoritis kepribadian hukum internasional dapat ada terlepas dari keanggotaan PBB, dalam praktiknya dunia kontemporer, penerimaan ke dalam organisasi universal tersebut telah menjadi ujian yang paling menentukan dan diakui secara luas. Keanggotaan PBB tidak hanya mengkonfirmasi status negara; itu adalah mekanisme yang melaluinya komunitas negara secara kolektif mendelegasikan dan mengesahkan pelaksanaan penuh hak-hak kedaulatan dalam sistem internasional. Tanpanya, suatu entitas beroperasi dalam kapasitas yang berkurang, dengan akses terbatas ke instrumen dan forum yang membentuk inti dari tatanan hukum internasional modern.”

Pernyataan ini menegaskan bahwa meskipun bukan syarat hukum yang mutlak, keanggotaan PBB telah menjadi prasyarat politik dan praktis untuk dianggap sebagai aktor yang setara dalam percaturan global.

Transformasi Kewajiban Negara atas Sumber Daya Alam melalui Lens Instrumen PBB

Sebelum bergabung dengan PBB, kedaulatan suatu negara atas sumber daya alamnya mungkin dipandang sebagai hak absolut. Namun, aksesi keanggotaan mengikat negara tersebut pada jaringan norma dan rezim hukum internasional yang mengubah pemahaman ini dari “hak eksploitatif” menjadi “kedaulatan yang bertanggung jawab.” Negara tetap memegang prinsip kedaulatan permanen atas sumber daya alamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1803 (XVII) dan kemudian diabadikan dalam Pasal 1 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR).

Namun, prinsip ini sekarang dibingkai dalam konteks kewajiban internasional: kewajiban untuk menggunakan sumber daya tersebut untuk pembangunan rakyat, kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan lingkungan lintas batas, dan kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat.

Dengan meratifikasi Piagam PBB dan kemudian berbagai instrumen turunannya, sebuah negara secara sukarela menerima bahwa pengelolaan sumber daya alamnya bukan lagi urusan domestik semata. Ia menjadi subjek pengawasan dan tuntutan tanggung jawab dari komunitas internasional. Misalnya, eksploitasi hutan hujan tropis yang berlebihan dapat dipersoalkan di forum PBB bukan hanya sebagai isu lingkungan, tetapi juga sebagai isu pembangunan berkelanjutan dan hak asasi manusia.

Keanggotaan PBB, dengan demikian, memasukkan kebijakan sumber daya alam domestik ke dalam logika dan kewajiban hukum global.

Instrumen Hukum PBB Pasca-Aksesi yang Mengatur Sumber Daya Alam

Source: antaranews.com

Setelah menjadi anggota PBB, negara terbuka untuk meratifikasi sejumlah besar perjanjian yang membentuk rezim hukum internasional di bidang sumber daya alam dan lingkungan. Instrumen-instrumen kunci ini menciptakan kewajiban yang spesifik dan mengikat.

| Bidang Pengaturan | Contoh Instrumen Hukum PBB | Inti Kewajiban bagi Negara Anggota | Badan Pengawasan |

|---|---|---|---|

| Lingkungan & Keanekaragaman Hayati | Konvensi Basel (Limbah Berbahaya), Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD), Perjanjian Paris (Perubahan Iklim). | Mengontrol perdagangan limbah, melestarikan keanekaragaman hayati, mengurangi emisi gas rumah kaca. | Sekretariat Konvensi, Konferensi Para Pihak (COP). |

| Hukum Laut | Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS). | Mengatur eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut di ZEE dan Landas Kontinen, kewajiban melindungi lingkungan laut. | Mahkamah Hukum Laut Internasional (ITLOS), Komisi Batas Landas Kontinen. |

| Hak Ekonomi & Sosial | Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR). | Mewujudkan hak atas pangan, air, dan standar hidup layak, yang terkait erat dengan pengelolaan SDA. | Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya PBB. |

| Perlindungan Warisan & Iklim | Konvensi Warisan Dunia UNESCO, Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC). | Melindungi situs warisan dunia dari proyek eksploitasi yang merusak, menyusun laporan kontribusi nasional (NDC). | Komite Warisan Dunia, Sekretariat UNFCCC. |

Pengaruh Kewajiban Pelaporan terhadap Kebijakan Domestik

Mekanisme pelaporan periodik kepada badan-badan PBB seperti Dewan Ekonomi dan Sosial (ECOSOC) atau komite-komite traktat hak asasi manusia memiliki efek transformatif yang halus namun kuat. Ambil contoh sebuah negara yang kaya dengan mineral langka. Setiap beberapa tahun, negara tersebut harus menyusun Laporan Nasional Voluntari (VNR) untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) atau laporan kepada Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Dalam proses penyusunan laporan ini, pemerintah domestik dipaksa untuk mengumpulkan data tentang dampak penambangan terhadap air bersih (SDG 6), pekerjaan layak (SDG 8), dan ekosistem darat (SDG 15).

Proses ini sering melibatkan konsultasi dengan masyarakat sipil dan akademisi. Saat laporan ini diperiksa oleh panel ahli internasional di Jenewa atau New York, pemerintah harus mempertanggungjawabkan kebijakannya. Tekanan untuk menunjukkan kemajuan dalam laporan berikutnya dapat mendorong reformasi kebijakan domestik—seperti memperkuat regulasi lingkungan, meningkatkan transparansi kontrak pertambangan, atau mengalokasikan lebih banyak royalti untuk pembangunan lokal. Dengan demikian, kewajiban pelaporan yang tampaknya administratif ini menjadi alat untuk menormalkan standar global ke dalam proses pengambilan keputusan nasional mengenai sumber daya strategis.

Mekanisme Penyelesaian Sengketa Sumber Daya Alam di Bawah PBB

Sistem PBB menyediakan beberapa jalur untuk menyelesaikan sengketa sumber daya alam antar negara anggota. Salah satu contoh yang paling gamblang adalah sengketa antara Singapura dan Malaysia mengenai pasokan air, yang akhirnya diselesaikan melalui negosiasi yang difasilitasi, tetapi dengan latar belakang kerangka hukum PBB. Contoh lain yang lebih formal adalah sengketa mengenai penangkapan ikan atau eksplorasi minyak di laut. Di bawah UNCLOS, negara anggota dapat membawa sengketa tersebut ke Mahkamah Hukum Laut Internasional (ITLOS), sebuah badan peradilan independen yang dibentuk oleh konvensi PBB.

Sebuah ilustrasi deskriptif: Bayangkan dua negara tetangga bersengketa atas sebuah gugusan karang yang kaya ikan dan diduga mengandung minyak. Masing-masing mengklaim Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang tumpang tindih. Setelah negosiasi gagal, mereka sepakat untuk mengajukan kasus ke ITLOS. Di ruang sidang yang megah di Hamburg, para hakim dari berbagai negara mendengarkan argumen hukum yang kompleks tentang garis pangkal, prinsip equity, dan bukti-bukti geologi.

Putusan akhir ITLOS akan menentukan batas maritim, yang secara langsung mengalokasikan hak atas sumber daya ikan dan mineral di wilayah tersebut kepada masing-masing negara. Proses yang beradab dan berdasarkan hukum ini menggantikan potensi konflik bersenjata, menunjukkan bagaimana keanggotaan PBB dan instrumen turunannya menyediakan saluran damai untuk mengelola persaingan atas sumber daya alam yang vital.

Penutupan Akhir

Jadi, apa kesimpulan dari seluruh eksplorasi ini? Keanggotaan PBB bukanlah sekadar status kehormatan atau kursi di sebuah gedung di New York. Ia adalah sebuah proses yang secara fundamental mengubah DNA hukum sebuah negara dalam pergaulan internasional. Dari entitas yang berdaulat penuh, negara anggota berubah menjadi bagian dari jaringan norma, kewajiban, dan mekanisme kolektif yang kompleks. Kedaulatan tetap ada, tetapi kini ia berbagi panggung dengan tanggung jawab internasional dan prinsip-prinsip bersama yang dijaga oleh Piagam.

Pada akhirnya, status sebagai subjek hukum internasional yang utuh di era modern hampir mustahil dibayangkan tanpa interaksi dengan sistem PBB. Meski bukan satu-satunya syarat, keanggotaan PBB telah menjadi pengakuan tertinggi dan sekaligus katalis utama yang memperkuat, memperluas, namun juga menguji kapasitas hukum sebuah negara. Transformasi ini adalah bukti bahwa dalam hukum internasional, tidak ada yang benar-benar statis—setiap langkah ke dalam komunitas global membawa konsekuensi yang mendalam dan berkelanjutan bagi identitas hukum sebuah bangsa.

Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah negara yang bukan anggota PBB masih dianggap sebagai subjek hukum internasional?

Ya, tetap dianggap. Status sebagai subjek hukum internasional (negara) utamanya ditentukan oleh kriteria konvensional seperti populasi tetap, wilayah tertentu, pemerintahan, dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain. Namun, tanpa keanggotaan PBB, partisipasinya dalam banyak rezim hukum internasional menjadi terbatas dan pengakuannya mungkin tidak seluas negara anggota.

Bisakah PBB mencabut keanggotaan suatu negara?

Sangat jarang dan sulit. Pasal 6 Piagam PBB menyatakan bahwa anggota yang secara persisten melanggar prinsip-prinsip Piagam dapat dikeluarkan oleh Majelis Umum atas rekomendasi Dewan Keamanan. Dalam praktiknya, hal ini hampir tidak pernah terjadi karena memerlukan konsensus politik yang sangat tinggi di Dewan Keamanan, termasuk tidak ada veto dari anggota tetap.

Bagaimana dengan Taiwan, apakah statusnya terkait PBB mempengaruhi kapasitas hukumnya?

Taiwan adalah contoh utama paradoks ini. Meski memiliki semua atribut negara secara de facto dan diakui oleh beberapa negara, karena tidak diakui sebagai anggota PBB (akibat kebijakan One-China), kapasitasnya untuk menjadi pihak dalam perjanjian multilateral utama, mengakses pengadilan internasional seperti ICJ secara langsung, atau berpartisipasi penuh dalam organisasi internasional menjadi sangat terbatas. Statusnya sebagai “pengamat” pun tidak dimiliki di PBB.

Apakah kewajiban kepada PBB bisa lebih tinggi daripada hukum nasional?

Menurut Piagam PBB Pasal 103, kewajiban anggota berdasarkan Piagam ini memiliki prioritas atas kewajiban mereka berdasarkan perjanjian internasional lainnya. Dalam konflik antara kewajiban Piagam dan hukum nasional, negara diharapkan menyesuaikan hukum nasionalnya. Namun, implementasinya bergantung pada sistem hukum domestik masing-masing negara (monisme atau dualisme).

Mengapa ada negara yang memilih untuk tidak bergabung dengan PBB?

Pilihan untuk tidak bergabung sangat langka. Vatikan (Tahta Suci) adalah contoh unik yang memilih status sebagai Pengamat Permanen Non-Anggota untuk menjaga netralitas politik dan spiritualnya. Untuk entitas lain, biasanya bukan pilihan, melainkan akibat dari perselisihan politik atau tidak diakui secara luas kedaulatannya, seperti kasus Kosovo atau Palestina sebelum 2012.