Perbedaan Pendapat Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam dalam Perumusan Pancasila bukan sekadar catatan sejarah yang membosankan, melainkan sebuah drama intelektual yang memacu adrenalin. Bayangkan sebuah ruang sidang di tahun 1945, di mana masa depan bangsa yang baru merdeka digantungkan pada kata-kata. Di satu sisi, para tokoh dengan kacamata dan jas berdikari berdebat tentang negara modern yang memisahkan urusan gereja dan negara.

Di sisi lain, para pemuka dengan peci dan sorban bersemangat memperjuangkan identitas keagamaan sebagai jiwa konstitusi. Suasana tegang, argumen beradu, namun semua dilandasi satu tekad: mencari rumusan terbaik untuk Indonesia.

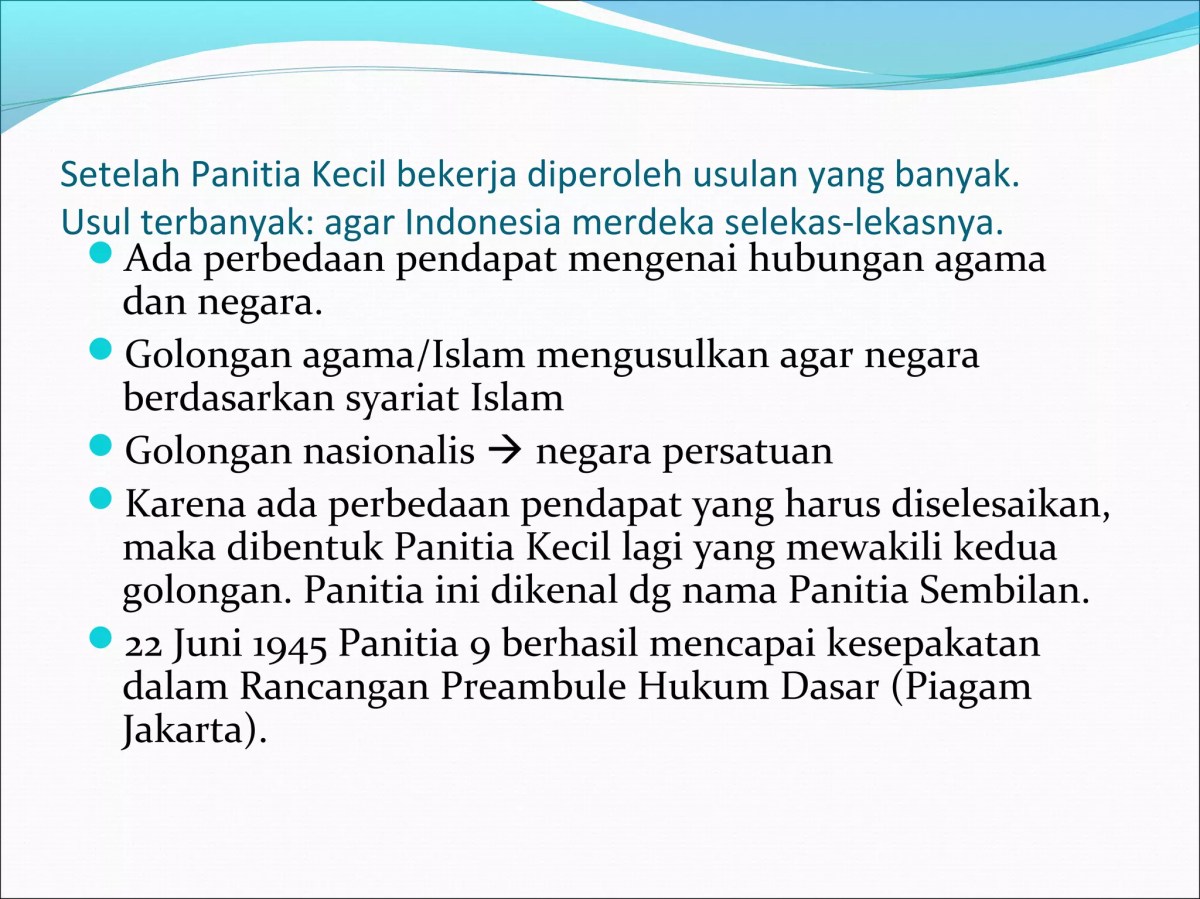

Perdebatan sengit ini terjadi dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Dua kubu utama, nasionalis sekuler dan nasionalis Islam, saling berhadap-hadapan mengusulkan dasar negara. Perbedaan fundamental mereka terletak pada satu pertanyaan mendasar: bagaimana posisi agama dalam kehidupan bernegara? Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan teks sakral yang menjadi fondasi bangsa, yaitu Pancasila dan UUD 1945, melalui proses yang penuh dengan tarik-ulur dan kompromi yang cerdas.

Latar Belakang Historis dan Tokoh Kunci

Indonesia di awal 1945 berada dalam situasi genting namun penuh harapan. Kekalahan Jepang di Perang Dunia II sudah di depan mata, menciptakan kekosongan kekuasaan yang harus diisi. Dalam suasana inilah Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dibentuk, bertugas merancang dasar dan konstitusi untuk negara baru yang akan lahir. Sidang-sidang BPUPKI, terutama pada Mei-Juni 1945, menjadi arena pertarungan ideologis yang intens antara dua arus pemikiran besar: nasionalis sekuler dan nasionalis Islam.

Pertemuan ini bukan sekadar rapat, melainkan perdebatan tentang jati diri bangsa yang sedang mencari bentuk.

Para tokoh yang berkumpul berasal dari latar belakang yang beragam, dari ulama, intelektual Barat, hingga ahli hukum. Mereka sepakat pada tujuan kemerdekaan, tetapi berbeda jauh dalam memandang fondasi negara. Perbedaan ini pada akhirnya bukan tentang siapa yang lebih nasionalis, tetapi tentang bagaimana semangat kebangsaan itu diwujudkan dalam institusi negara—apakah dengan menjadikan Islam sebagai dasar formal, atau dengan membangun negara yang netral secara agama namun tetap religius dalam semangat rakyatnya.

Tokoh-Tokoh Penting dalam Perdebatan

Dua kubu utama dalam perumusan Pancasila diwakili oleh figur-figur yang karismatik dan berpengaruh. Di satu sisi, kubu nasionalis Islam mengusung visi negara yang secara hukum mengakomodasi syariat Islam bagi pemeluknya. Sementara itu, kubu nasionalis sekuler, yang sering juga disebut nasionalis kebangsaan, memperjuangkan negara yang mempersatukan semua kelompok tanpa diskriminasi berdasarkan agama. Tabel berikut merangkum profil beberapa tokoh kunci dari kedua pihak.

| Nama Tokoh | Latar Belakang Ideologi | Posisi dalam Perumusan | Pokok Pemikiran Utama |

|---|---|---|---|

| Muhammad Yamin | Nasionalis sekuler, ahli hukum dan sastrawan. | Anggota BPUPKI, perumus awal konsep dasar negara. | Mengusulkan lima dasar negara dalam pidato 29 Mei 1945 yang menjadi cikal bakal Pancasila, menekankan peri kebangsaan dan peri kemanusiaan. |

| Soepomo | Nasionalis sekuler, ahli hukum adat yang terpengaruh integralisme negara. | Anggota BPUPKI, perancang UUD. | Menolak individualisme dan liberalisme Barat; mengusulkan negara integralistik yang menyatu dengan rakyat, dengan agama sebagai urusan pribadi. |

| Soekarno | Nasionalis sekuler sinkretis, penggali Pancasila. | Ketua Panitia Sembilan, anggota BPUPKI. | Menggali dan merumuskan Pancasila sebagai common platform, menjembatani kubu Islam dan sekuler dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. |

| Ki Bagus Hadikusumo | Nasionalis Islam, ulama dan tokoh Muhammadiyah. | Anggota BPUPKI, tokoh kunci Panitia Sembilan. | Bersikukuh pada Piagam Jakarta sebagai bentuk pengakuan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. |

| Wahid Hasyim | Nasionalis Islam, ulama Nahdlatul Ulama. | Anggota BPUPKI, anggota Panitia Sembilan. | Memperjuangkan posisi Islam dalam konstitusi, termasuk jabatan presiden untuk orang Islam, namun akhirnya fleksibel demi persatuan. |

| Agus Salim | Nasionalis Islam yang kosmopolit, diplomat ulung. | Anggota BPUPKI. | Memiliki pemikiran Islam yang progresif, mendukung kompromi dengan argumentasi yang rasional dan melihat kepentingan bangsa yang lebih luas. |

Perdebatan Konseptual tentang Dasar Negara

Inti dari perdebatan di BPUPKI terletak pada pertanyaan mendasar: negara seperti apa yang akan dibangun? Jawaban atas pertanyaan ini melahirkan dua konsep yang nyaris bertolak belakang. Kubu nasionalis Islam, melalui suara kuatnya di Panitia Sembilan, berhasil merumuskan sebuah kompromi awal yang monumental: Piagam Jakarta. Dokumen ini menjadi batu ujian bagi seberapa jauh peran agama diinkorporasikan ke dalam negara. Sementara itu, kubu nasionalis sekuler melihat negara harus berdiri di atas fondasi yang inklusif, memayungi seluruh rakyat Indonesia yang majemuk dari Sabang sampai Merauke.

Usulan Dasar Negara dan Argumen Kunci

Piagam Jakarta, yang disepakati pada 22 Juni 1945, merupakan titik temu sementara. Preambulnya memuat rumusan sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Rumusan ini adalah kemenangan besar bagi kubu Islam. Namun, bagi kubu nasionalis sekuler dan perwakilan dari Indonesia Timur, rumusan ini mengandung eksklusivitas yang mengancam persatuan. Perdebatan kemudian berkisar pada beberapa poin kritis.

Argumen utama dari kedua kubu dapat dirangkum sebagai berikut:

- Posisi Nasionalis Islam: Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga konstitusi harus mencerminkan identitas utama tersebut. Syariat Islam bukan untuk memaksa non-Muslim, tetapi sebagai pengakuan hukum dan identitas bagi Muslim. Tanpa pengakuan formal, kemerdekaan kehilangan roh spiritualnya.

- Posisi Nasionalis Sekuler: Indonesia adalah bangsa yang plural. Negara harus menjadi rumah bersama bagi semua suku dan agama. Pemberlakuan syariat Islam, meski hanya untuk Muslim, akan menciptakan diskriminasi hukum (legal dualism) dan mengalienasi warga non-Muslim, terutama di wilayah Timur yang kuat secara Kristen.

Interpretasi tentang Keadilan Sosial dan Kedaulatan Rakyat

Perbedaan mendasar juga muncul dalam menafsirkan sila-sila lain, terutama keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. Bagi nasionalis Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, keadilan sosial harus bersumber dari nilai-nilai Islam, seperti zakat dan kepedulian sosial (ukhuwah). Kedaulatan rakyat dibatasi oleh kedaulatan Tuhan (syura). Sementara bagi Soekarno dan Soepomo, keadilan sosial adalah cita-cita universal yang bisa diisi oleh nilai-nilai luhur dari semua tradisi, termasuk sosialisme.

Kedaulatan rakyat mereka pahami dalam kerangka negara integralistik atau demokrasi terpimpin, di mana kepentingan kolektif bangsa mengatasi individualisme liberal. Jadi, meski sama-sama menyebut “keadilan sosial”, sumber legitimasi dan cara mencapainya dibayangkan secara berbeda.

Titik-Titik Kompromi dan Perubahan Redaksional: Perbedaan Pendapat Nasionalis Sekuler Dan Nasionalis Islam Dalam Perumusan Pancasila

Jalan menuju rumusan final Pancasila pada 18 Agustus 1945 adalah sebuah drama politik yang berlangsung dalam tempo singkat namun penuh tekanan. Setelah Proklamasi 17 Agustus, muncul desakan mendesak dari perwakilan Indonesia Timur, terutama A.A. Maramis dan Latuharhary, yang disampaikan melalui Mohammad Hatta. Mereka menyatakan bahwa wilayah Timur tidak akan bergabung dengan Republik Indonesia jika tujuh kata dalam Piagam Jakarta (“…dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”) tidak dihapus.

Ancaman disintegrasi ini memaksa para tokoh Islam untuk memilih antara mempertahankan klausul tersebut atau menjaga persatuan bangsa yang baru saja lahir.

Kronologi dan Makna Perubahan

Pada pagi hari 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi, Hatta mengundang tokoh-tokoh Islam seperti Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, dan Teuku Muhammad Hasan untuk bermusyawarah. Dalam waktu yang singkat dan dengan pertimbangan yang sangat berat, mereka menyetujui penghapusan tujuh kata tersebut. Sila pertama berubah menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Klausul tentang presiden harus orang Islam juga dihapus dari pasal 6 UUD.

Perubahan ini bukan sekadar edit kata-kata, melainkan sebuah keputusan filosofis dan politis yang fundamental. Secara strategis, ini menyelamatkan keutuhan wilayah Republik yang baru lahir. Secara filosofis, ini menggeser dasar negara dari yang semula lebih khusus (berbasis syariat) menjadi lebih universal (berbasis Ketuhanan yang inklusif).

Beberapa tokoh kunci menyampaikan pidato yang mencerminkan semangat kompromi tersebut. Berikut adalah kutipan-kutipan penting yang menggambarkan suasana dan pertimbangan saat itu:

“Saya mengerti perasaan saudara-saudara yang berasal dari Indonesia Timur. Kita mendirikan negara Indonesia untuk semua orang, untuk seluruh bangsa. Kalau sebagian dari bangsa kita merasa tidak dapat menerima preambul itu, maka kita harus mengalah, demi persatuan dan keselamatan bangsa.” – Mohammad Hatta (dalam berbagai memoar).

“Saya dengan hati yang lapang menerima perubahan itu, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Lebih baik negara ini berdiri dengan Pancasila yang telah dimodifikasi, daripada tidak berdiri sama sekali karena perpecahan.” – Ki Bagus Hadikusumo (dalam dialog dengan Hatta, seperti yang banyak dikisahkan).

Implikasi terhadap Bentuk dan Sistem Negara

Kompromi 18 Agustus 1945 itu bukan akhir cerita, melainkan awal dari sebuah konsensus konstitusional yang terus diuji. Hasil kompromi tersebut langsung membentuk karakter dasar Republik Indonesia, terutama dalam hal hubungan agama dan negara. UUD 1945 hasil perubahan menjadi dokumen yang unik: ia mengakui Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama, tetapi tidak menjadikan suatu agama tertentu sebagai dasar negara. Konfigurasi ini menghasilkan sistem yang oleh banyak ahli disebut sebagai “negara yang berketuhanan”, bukan negara sekuler juga bukan negara agama.

Dampak pada Konstitusi, Demokrasi, dan HAM

Pilihan ini memiliki konsekuensi luas. Dalam demokrasi, ia menciptakan ruang publik yang secara resmi religius namun multi-interpretasi. Dalam hukum, ia melahirkan perdebatan tak berujung tentang posisi hukum Islam (seperti dalam pembentukan KHI dan perda syariah). Dalam hak asasi manusia, ia menciptakan ketegangan antara kebebasan beragama dan keyakinan dengan “kewajiban” untuk berketuhanan. Tabel berikut memetakan beberapa isu kunci dan hasil finalnya dalam konstitusi awal.

| Isu Konstitusional | Posisi Nasionalis Islam (Awal) | Posisi Nasionalis Sekuler (Awal) | Hasil Final UUD 1945 (18 Agustus 1945) |

|---|---|---|---|

| Dasar Negara | Piagam Jakarta dengan 7 kata syariat Islam. | Pancasila dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang universal. | Pancasila dengan sila pertama “Ketuhanan Yang Maha Esa”. |

| Agama Presiden | Presiden harus orang Islam. | Tidak ada persyaratan agama bagi presiden. | Pasal 6 hanya menyebut “orang Indonesia asli”, syarat agama dihapus. |

| Kebebasan Beragama | Kebebasan dijamin dengan kewajiban menjalankan syariat bagi Muslim. | Kebebasan beragama penuh tanpa diskriminasi. | Pasal 29: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa” dan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya…” |

| Sumber Hukum | Hukum Islam menjadi sumber utama, setidaknya bagi Muslim. | Hukum nasional yang bersumber dari Pancasila dan hukum positif. | Tidak diatur eksplisit, membuka ruang penafsiran dan perdebatan di kemudian hari. |

Kompromi ini pada dasarnya menunda penyelesaian definitif masalah hubungan agama-negara. Ia menciptakan sebuah modus vivendi (cara hidup bersama) yang lentur, yang memungkinkan Indonesia berdiri, tetapi juga menyisakan ketegangan yang menjadi sumber dinamika—dan kadang konflik—politik hingga hari ini.

Narasi dan Memori Kolektif dalam Historiografi

Cara kita mengingat peristiwa perumusan Pancasila tidak statis; ia berubah seiring perubahan rezim dan iklim politik bangsa. Narasi dalam buku pelajaran sejarah adalah salah satu cermin terbaik dari perubahan memori kolektif ini. Pada masa Orde Lama, penekanan lebih besar pada peran Soekarno sebagai penggali Pancasila. Orde Baru menciptakan narasi yang sangat harmonis dan steril, di mana perdebatan sengit antara kubu Islam dan sekuler sering diredam, digambarkan sebagai musyawarah mufakat yang lancar tanpa konflik berarti.

Peristiwa penghapusan tujuh kata lebih ditonjolkan sebagai sikap “rela berkorban” para tokoh Islam demi persatuan, tanpa menyoroti tekanan dan ancaman disintegrasi sebagai penyebab utamanya.

Relevansi dalam Wacana Kontemporer, Perbedaan Pendapat Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam dalam Perumusan Pancasila

Elemen-elemen perdebatan 1945 itu masih sangat hidup dalam wacana publik Indonesia abad ke-21. Isu tentang hubungan agama dan negara, posisi syariat Islam dalam hukum positif, dan definisi “Ketuhanan Yang Maha Esa” terus muncul dalam debat pemilihan umum, pembahasan RUU, dan bahkan dalam putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Perebutan narasi sejarah juga masih terjadi; kelompok Islam tertentu masih melihat Piagam Jakarta sebagai “janji yang dikhianati”, sementara kelompok nasionalis sekuler melihatnya sebagai ancaman laten terhadap keutuhan NKRI.

Perdebatan itu bukan lagi terjadi di ruang sidang BPUPKI, tetapi di media sosial, ruang pengajian, dan gedung DPR.

Suasana Sidang BPUPKI: Sebuah Deskripsi

Bayangkan sebuah ruangan di gedung Chuo Sangi In (sekarang Gedung Pancasila) di Pejambon, Jakarta. Udara bulan Juni yang panas bercampur dengan asap rokok kretek. Di depan, duduk para tokoh bangsa dengan pakaian formal—ada yang bersorban dan berpeci, ada yang berdasi dan berjas. Suara Soekarno yang bergelombang dan penuh semangat menggelegar menyampaikan pidato tentang Pancasila. Saat Ki Bagus Hadikusumo atau Agus Salim berbicara, suasana hening, penuh khidmat.

Tatapan mereka tajam, argumen disampaikan dengan dalil-dalil keagamaan yang mendalam. Di sisi lain, Soepomo dengan tenang namun tegas memaparkan teori integralistiknya, sambil sesekali menyesuaikan kacamatanya. Ketegangan terasa nyata ketika pembahasan memasuki sila pertama. Desis bisikan, anggukan setuju, gelengan kepala yang tak sepakat, dan coretan-coretan cepat di atas kertas menjadi saksi. Meski panas dan melelahkan, atmosfer ruangan dipenuhi oleh kesadaran bahwa mereka sedang menuliskan takdir untuk berjuta-juta orang.

Itu bukan sekadar rapat; itu adalah laboratorium nation-state, tempat Indonesia dicoba dirumuskan antara idealisme, keyakinan, dan realitas kemajemukan yang tak terbantahkan.

Simpulan Akhir

Source: slidesharecdn.com

Jadi, perdebatan sengit itu akhirnya melahirkan sebuah masterpieces kompromi: Pancasila dalam rumusan finalnya. Sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi jembatan emas yang mengakui keberadaan Tuhan sekaligus menjamin kebebasan beragama bagi semua warga. Kisah ini mengajarkan bahwa fondasi terkuat sebuah bangsa seringkali lahir bukan dari kemenangan mutlak satu pihak, tetapi dari kearifan untuk mendengarkan, keberanian untuk bernegosiasi, dan kesediaan untuk mengutamakan persatuan di atas segalanya.

Warisan dari ruang sidang BPUPKI itu masih terasa hingga kini, mengingatkan bahwa Indonesia adalah sebuah mozaik indah yang disatukan oleh semangat gotong royong dalam merumuskan cita-cita bersama.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apakah perdebatan ini berarti para pendiri bangsa tidak sepakat tentang pentingnya agama?

Tidak sama sekali. Kedua kubu sama-sama mengakui pentingnya nilai-nilai ketuhanan dan agama. Perbedaannya terletak pada cara memformulasikannya dalam konstitusi negara. Nasionalis Islam menginginkan formalisasi hukum Islam, sementara nasionalis sekuler menginginkan negara menjamin kebebasan beragama tanpa menjadi negara agama.

Mengapa kompromi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dianggap solusi yang genius?

Karena rumusan ini sangat inklusif dan filosofis. “Ketuhanan” mengakui dimensi transendental dan spiritualitas sebagai dasar negara, sementara “Yang Maha Esa” dapat diterima oleh semua agama monoteis tanpa menyebut satu agama tertentu. Ini menjadi common platform yang mempersatukan.

Apakah perdebatan serupa masih terjadi di Indonesia modern?

Ya, dinamika dan semangat perdebatan itu masih terus hidup dalam wacana publik kontemporer, misalnya dalam pembahasan tentang hubungan agama dan negara, penerapan hukum tertentu, atau interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa.

Siapa yang dianggap paling berjasa dalam merajut kompromi antara kedua kubu?

Tokoh-tokoh seperti Mohammad Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, dan Kasman Singodimedjo memainkan peran krusial dalam lobi dan dialog intensif menjelang pengesahan UUD 1945 untuk mencapai kesepakatan perubahan redaksional sila pertama.

Apa dampak langsung penghapusan “tujuh kata” Piagam Jakarta bagi masyarakat Indonesia timur yang non-Muslim?

Penghapusan frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” memberikan rasa aman dan kepastian bahwa negara baru ini adalah untuk semua rakyat Indonesia tanpa diskriminasi agama, sehingga memperkuat integrasi nasional sejak hari pertama kemerdekaan.