Sahabat Nabi Muhammad yang tidak dapat mengucapkan La ilaha illallah menghadirkan narasi yang unik dan mendalam dalam sejarah Islam, mengajak kita menelusuri lebih dari sekadar ritual verbal. Kisah ini terjadi dalam konteks Makkah pra-Islam yang kompleks, di mana Nabi Muhammad SAW membimbing komunitas dengan beragam latar belakang, dari mantan budak hingga bangsawan Quraisy. Di tengah keragaman itu, muncul satu sosok yang perjuangan spiritualnya menggetarkan, membuktikan bahwa keimanan memiliki dimensi yang jauh lebih dalam daripada sekadar kata-kata yang terucap.

Sosok tersebut adalah seorang sahabat yang, meski hatinya telah sepenuhnya menerima Islam, lidahnya terasa berat untuk melafalkan kalimat tauhid secara sempurna. Peristiwa ini bukan sekadar catatan sejarah biasa, melainkan sebuah lensa yang memfokuskan cahaya pada esensi keimanan, niat, dan keadilan Ilahi. Kisahnya menjadi pelajaran abadi tentang bagaimana Islam memandang ketulusan dan usaha, menawarkan perspektif humanis yang relevan hingga hari ini.

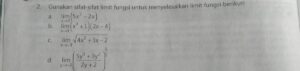

Makna Tauhid di Balik Lisan yang Terbata: Kisah Sahabat yang Sulit Mengucapkan Syahadat

Dalam narasi besar penyebaran Islam di Makkah, kita sering membayangkan momen-momen heroik para sahabat dengan lantang mengikrarkan “La ilaha illallah” menentang tekanan kaum Quraisy. Namun, sejarah menyimpan sebuah kisah unik dan mengharukan tentang perjuangan tauhid yang tidak selalu sempurna diucapkan oleh lisan, tetapi telah mengakar sempurna di dalam hati. Kisah ini mengajarkan bahwa esensi keimanan seringkali terletak pada kedalaman pemahaman dan ketulusan niat, jauh melampaui sekadar kemampuan verbal.

Masyarakat Arab Jahiliyah pra-Islam hidup dalam sistem kesukuan yang kuat dengan kepercayaan politheisme. Patung-patung berhala mengelilingi Ka’bah, dan nilai-nilai kesukuan seperti ‘ashabiyah seringkali lebih diutamakan daripada moral universal. Di tengah lingkungan seperti inilah, Nabi Muhammad SAW mulai menyampaikan risalah tauhid yang revolusioner, menyeru kepada penyembahan satu Tuhan, Allah SWT. Para sahabat yang datang kepadanya berasal dari beragam latar: ada budak seperti Bilal bin Rabah, orang miskin seperti Ammar bin Yasir, hingga bangsawan seperti Utsman bin Affan.

Mereka disatukan oleh cahaya iman. Di antara mereka, terdapat seorang sahabat yang kisahnya menggugah tentang hakikat penerimaan Allah, yaitu tentang kesulitannya mengucapkan kalimat tauhid secara sempurna.

Latar Belakang Sosial dan Keagamaan di Awal Kenabian

Source: disway.id

Makkah pada abad ke-6 Masehi bukan hanya pusat perdagangan, tetapi juga pusat keagamaan bagi bangsa Arab. Keberadaan Ka’bah yang dikelilingi 360 berhala menjadikan kota ini tempat ziarah dan sumber ekonomi utama bagi suku Quraisy sebagai penjaga tempat suci. Stratifikasi sosial sangat tajam; kekayaan dan garis keturunan menentukan martabat seseorang. Agama nenek moyang mereka adalah campuran antara penyembahan berhala, kepercayaan terhadap jin, dan sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim.

Kedatangan Islam dengan pesan kesetaraan di hadapan Allah, penghapusan perbudakan, dan penolakan terhadap berhala secara langsung mengancam tatanan sosial, ekonomi, dan kekuasaan elite Quraisy. Tekanan dan penyiksaan terhadap kaum Muslim awal, terutama dari kalangan lemah, menjadi hal yang lumrah.

Karakteristik Para Sahabat Nabi yang Beragam

Sahabat Nabi atau Ash-Shahabah adalah generasi pertama yang menerima dan menyaksikan langsung risalah Islam. Mereka bukanlah kelompok yang homogen. Keragaman mereka justru menjadi kekuatan. Ada yang tua seperti Abu Bakar ash-Shiddiq, yang muda seperti Ali bin Abi Thalib, yang hartawan seperti Abdurrahman bin Auf, dan yang papa seperti Shuhaib ar-Rumi. Ada yang berasal dari suku Quraisy sendiri, dan ada pula yang berasal dari suku lain atau bahkan mantan budak.

Yang menyatukan mereka adalah ketulusan iman, kesiapan berkorban, dan pembelaan tanpa syarat terhadap Nabi Muhammad SAW. Setiap mereka membawa kekhasan dan ujiannya sendiri dalam memeluk Islam, termasuk sosok yang kita bahas, yang mewakili perjuangan iman dalam keterbatasan fisik.

Dalam narasi sejarah Islam, ada kisah unik tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang, karena kondisi tertentu, tak mampu mengucapkan kalimat syahadat “La ilaha illallah”. Kisah ini mengajarkan bahwa esensi keimanan tak melulu terletak pada verbalisasi, namun pada pengakuan hati. Refleksi tentang makna dan esensi ini juga relevan dalam konteks modern, seperti memahami kepanjangan dan filosofi di balik nama-nama institusi penting, misalnya Kepanjangan BCA, BRI, dan BNI.

Sama halnya, kisah sahabat tersebut mengingatkan kita untuk melihat substansi di balik setiap nama dan pernyataan, sebuah pelajaran abadi tentang hakikat pengakuan yang tulus.

Sosok Sahabat dengan Kisah Unik Kalimat Tauhid

Sosok yang dimaksud adalah seorang sahabat dari kalangan Anshar, suku Khazraj, yang bernama asli tidak secara eksplisit disebutkan dalam beberapa riwayat utama, tetapi ia lebih dikenal dengan julukan atau deskripsi keadaannya. Dalam literatur sirah dan kitab-kitab hadis, kisahnya sering dirujuk sebagai contoh nyata bahwa Allah menilai berdasarkan hati, bukan semata lahiriah. Ia adalah seorang pria yang memiliki kekurangan dalam bicara atau cedera pada lidahnya, sehingga membuatnya sangat sulit melafalkan kalimat “La ilaha illallah” dengan jelas dan sempurna.

Meski demikian, tekadnya untuk masuk Islam dan membela Nabi tak pernah surut.

Biografi dan Perjalanan Spiritual Sahabat yang Bersungguh-sungguh

Meski identitas pastinya menjadi bahan diskusi para sejarawan, inti kisahnya tetap terjaga dan menjadi pelajaran berharga. Ia digambarkan sebagai seorang lelaki dari Madinah, tepatnya dari suku Khazraj, yang hidup pada periode sebelum hijrah (masa Makkah) atau di awal-awal periode Madinah. Sebelum memeluk Islam, kehidupannya adalah cerminan masyarakat Arab pada umumnya saat itu, dengan segala kepercayaan dan tradisi Jahiliyah. Ketika cahaya Islam sampai ke Yatsrib (nama lama Madinah) melalui dakwah Nabi dan Baiat Aqabah, hatinya tergerak untuk menerima kebenaran ini.

Interaksinya dengan Nabi Muhammad SAW tercatat dalam momen yang mengharukan. Dengan penuh kesungguhan, ia berusaha mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah, tetapi lidahnya tidak mampu mengucapkannya dengan lancar. Ucapannya mungkin terdengar pelo atau tidak utuh. Dalam keadaan itu, Nabi Muhammad SAW tidak menolaknya, tidak memintanya mengulang sampai benar, apalagi meragukan keimanannya. Justru, dengan penuh kasih sayang dan kebijaksanaan, Nabi menerima ikrarnya dan menenangkannya, memberikan pengakuan atas keimanan yang tulus di dalam hatinya.

Peristiwa ini menunjukkan kepekaan Nabi dalam memahami keadaan setiap individu.

Dalam sejarah Islam, terdapat kisah unik tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang, karena suatu alasan, tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat “La ilaha illallah”. Kisah ini mengingatkan kita bahwa realitas sering kali jauh dari ekspektasi ideal, mirip dengan perhitungan probabilistik dalam skenario Peluang Panitia Inti 6 Orang Memiliki ≤2 Putri. Analisis statistik tersebut menunjukkan bagaimana suatu kondisi bisa lebih atau kurang mungkin terjadi, sebagaimana ketidakmampuan sahabat tadi adalah sebuah realitas historis yang justru memperkaya narasi keimanan dan ketulusan hati di hadapan Allah SWT.

| Nama | Julukan/Ciri | Suku | Peran Penting dalam Sejarah Islam |

|---|---|---|---|

| Tidak disebutkan eksplisit dalam riwayat utama | Pria yang sulit mengucapkan syahadat, atau “Rajulun fi lisanihi thuth” (lelaki yang ada kekurangan pada lisannya) | Khazraj (Anshar) | Menjadi teladan hidup tentang penilaian iman berdasarkan hati dan niat, serta contoh nyata sikap inklusif Nabi Muhammad SAW terhadap semua lapisan masyarakat, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. |

Mendalami Narasi tentang Kesulitan Mengucapkan Kalimat Tauhid

Kisah ini diriwayatkan dalam beberapa kitab hadis dan sirah, meski dengan sanad dan redaksi yang sedikit berbeda. Inti ceritanya konsisten: tentang seorang sahabat yang karena suatu hal—entah karena cacat bawaan, cedera, atau kekurangan fisik lainnya—tidak mampu melafalkan syahadat dengan sempurna. Dalam satu riwayat yang dikutip dari kitab-kitab seperti “Al-Mustadrak” karya Al-Hakim dan lainnya, disebutkan bahwa lelaki ini datang kepada Nabi dengan maksud menyatakan keislamannya.

Ia berusaha keras mengatakan “La ilaha illallah”, tetapi ucapannya tidak jelas. Nabi kemudian bersabda kepadanya, “Aku telah membebaskanmu dari apa yang engkau tahu (dari kesulitan mengucapkannya).” Maksudnya, Nabi telah membebaskannya dari tuntutan pengucapan yang sempurna karena Allah Maha Mengetahui isi hatinya.

Perbandingan dari berbagai sumber menunjukkan bahwa para ulama hadis lebih memfokuskan pada substansi hikmah dari kisah ini, ketimbang memperdebatkan identitas personal sahabat tersebut. Beberapa kitab menyebutkan kisah serupa dengan konteks yang sedikit berbeda, tetapi pesan moralnya tetap sama: keimanan itu diterima oleh Allah berdasarkan kesungguhan dan keyakinan dalam hati, bukan semata keahlian lidah. Riwayat-riwayat ini saling menguatkan tentang prinsip dasar dalam akidah Islam mengenai hubungan antara niat, amal, dan kemampuan.

Pelajaran Penting dari Kisah Ketulusan Hati, Sahabat Nabi Muhammad yang tidak dapat mengucapkan La ilaha illallah

Kisah ini bukan sekadar cerita inspiratif, tetapi mengandung pelajaran mendalam yang relevan hingga kini.

- Allah SWT menilai manusia berdasarkan hati dan niatnya, bukan semata penampilan lahiriah atau kesempurnaan ritual. Ini sejalan dengan hadis masyhur, “Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya.”

- Islam adalah agama yang mudah dan tidak memberatkan (yusr). Syariat memberikan keringanan (rukhshah) bagi mereka yang memiliki uzur atau keterbatasan, baik fisik maupun lainnya.

- Sikap Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang inklusivitas, empati, dan keadilan. Beliau tidak menjadikan kesempurnaan fisik atau kefasihan bicara sebagai standar penerimaan seseorang ke dalam agama.

- Kisah ini menjadi tamparan halus bagi siapa saja yang mudah menilai keimanan orang lain hanya dari penampilan luarnya, seperti cara salat, cara berdoa, atau kelancaran membaca Al-Qur’an, tanpa mengetahui isi hati mereka.

- Ia menegaskan bahwa perjuangan dan usaha (jihad an-nafs) untuk mendekat kepada Allah, meski dengan keterbatasan, lebih mulia di sisi-Nya daripada kelancaran ibadah yang disertai rasa ujub dan sombong.

Tinjauan Teologis atas Makna Kalimat Syahadat

Kalimat “La ilaha illallah” adalah fondasi bangunan akidah Islam. Maknanya yang mendalam mencakup penafian (nafy) segala bentuk tuhan yang disembah selain Allah, dan itsbat (penetapan) bahwa hanya Allah satu-satunya yang berhak disembah. Ia bukan sekadar ucapan lisan, tetapi merupakan ikrar dari hati, diwujudkan dalam perbuatan, dan menuntut konsekuensi loyalitas dan berlepas diri dari segala bentuk syirik. Oleh karena itu, para ulama menekankan bahwa rukun kalimat ini adalah ilmu, keyakinan, keikhlasan, kejujuran, kecintaan, ketundukan, dan penerimaan.

Implikasi dari kesulitan mengucapkannya secara fisik membuka pintu pemahaman yang sangat luas tentang rahmat Allah. Kesulitan tersebut tidak mengurangi esensi tauhid di dalam hatinya. Ulama menjelaskan bahwa hukum asal mengucapkan syahadat dengan lisan adalah wajib sebagai bentuk deklarasi publik. Namun, bagi orang yang benar-benar tidak mampu secara fisik—seperti bisu, atau dalam kondisi sakaratul maut—maka kewajiban itu gugur. Allah Maha Mengetahui apa yang tersembunyi di dalam dada.

Hikmah Ilahi di balik peristiwa ini adalah untuk mengajarkan umat tentang luasnya rahmat-Nya dan untuk menghilangkan keputusasaan dari setiap hamba yang ingin bertaubat dan mendekat kepada-Nya, dalam keadaan apa pun.

Imam Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya “Jami’ al-Ulum wa al-Hikam” memberikan penafsiran yang mendalam. Beliau menjelaskan bahwa amal-amal lahiriah dinilai berdasarkan niat dan kemampuan pelakunya. Seseorang yang berniat baik dan bersungguh-sungguh, tetapi terhalang oleh sesuatu yang di luar kemampuannya, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Dalam konteks sahabat ini, meski lisannya tidak mampu mengucapkan dengan sempurna, niat dan keyakinan hatinya yang tulus telah membuatnya mendapatkan kedudukan sebagai seorang mukmin sejati di sisi Allah.

Nilai-nilai Universal dan Sikap Terhadap Muallaf: Sahabat Nabi Muhammad Yang Tidak Dapat Mengucapkan La Ilaha Illallah

Sikap Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa ini adalah cerminan sempurna dari nilai-nilai ketauhidan, kesabaran, dan keadilan yang beliau bawa. Ketauhidan diajarkan tidak dengan kekakuan formalitas, tetapi dengan memahami esensi pengakuan hati. Kesabaran beliau tampak dalam menerima usaha maksimal sahabat tersebut tanpa terburu-buru atau menunjukkan kekecewaan. Keadilan beliau terwujud dengan tidak menghukum atau merendahkan seseorang atas dasar keterbatasan yang tidak ia pilih, tetapi justru memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas ketulusannya.

Kisah ini memberikan pelajaran hidup yang sangat aplikatif, terutama dalam menyikapi keberagaman kondisi umat.

- Penghargaan terhadap niat dan usaha lebih utama daripada sekadar menilai hasil akhir yang terlihat. Proses perjuangan seseorang untuk beriman seringkali tidak terlihat, tetapi sangat berharga.

- Kita diajarkan untuk tidak cepat menghakimi orang lain yang mungkin ibadahnya “tidak sebagus” kita, karena bisa jadi di mata Allah, nilai ibadahnya justru lebih tinggi karena ketulusan dan kesulitan yang ia hadapi.

- Dalam berdakwah, pendekatan yang empatik dan personal sangat diperlukan. Memahami latar belakang dan kondisi seseorang akan menentukan cara terbaik menuntunnya.

Mengajarkan Sikap terhadap Muallaf dan Pemula Belajar

Kisah sahabat ini menjadi pedoman abadi dalam menyambut orang yang baru memeluk Islam (muallaf) atau mereka yang masih dalam proses belajar. Seharusnya, sikap pertama yang ditunjukkan adalah penerimaan yang hangat dan apresiasi atas langkah besar yang mereka ambil. Memberikan kelonggaran dan tidak membebani mereka dengan detail-detail hukum yang rumit di awal adalah sunnah Nabi. Fokus pertama adalah pada pemantapan akidah dan kecintaan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan pada penyempurnaan ritual secara instan.

Membangun rasa aman dan nyaman jauh lebih efektif untuk menumbuhkan keimanan daripada kritikan yang menyakitkan atas kesalahan-kesalahan kecil dalam praktik.

Representasi Kisah dalam Tradisi dan Literatur Muslim

Meski tidak sepopuler kisah sahabat besar lainnya, keteladanan dari sahabat ini tetap hidup dalam cerita-cerita pengajian, khutbah, dan buku-buku bertema hikmah. Ia sering dijadikan contoh dalam pembahasan tentang niat, uzur syar’i, dan akhlak Nabi dalam bermuamalah. Kisahnya adalah narasi penyemangat bagi setiap Muslim yang merasa dirinya kurang sempurna dalam beribadah, mengingatkan bahwa Allah Maha Melihat dan Menilai dengan skala yang berbeda dengan manusia.

Dalam literatur Islam klasik dan kontemporer, karakter dan keteguhan hatinya digambarkan sebagai simbol dari iman yang hakiki. Ia mewakili setiap orang biasa dengan keterbatasannya, yang diterima dengan tangan terbuka oleh pemimpin agama tertinggi. Penggambarannya selalu disertai dengan pesan bahwa kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh keturunan, kekayaan, atau kesempurnaan fisik, tetapi oleh ketakwaan dan kesungguhan hati.

| Aspek Budaya | Bentuk Representasi | Lokasi (jika ada) | Pesan Utama yang Disampaikan |

|---|---|---|---|

| Cerita Teladan dalam Pengajian | Diceritakan secara lisan oleh ustadz dan da’i dalam majelis taklim atau khutbah Jumat, terutama saat membahas tema keutamaan niat, rahmat Allah, dan kelembutan Rasulullah. | Majelis taklim di berbagai daerah. | Allah menilai hati, bukan rupa. Kesempurnaan lahiriah bukan jaminan diterimanya amal. |

| Literatur Hikmah dan Akhlak | Dimuat dalam buku-buku kumpulan kisah inspiratif sahabat Nabi, buku tentang syahadat, serta kitab-kitab penjelasan hadis yang membahas bab niat dan uzur. | Kitab-kitab seperti “Qashash ash-Shahabah”, “Al-Mustadrak” al-Hakim, dan syarah hadis. | Keimanan adalah penerimaan hati yang tulus. Islam memberikan kemudahan bagi yang memiliki uzur. |

| Pembelajaran untuk Pendidik dan Dai | Dijadikan studi kasus dalam pelatihan dakwah tentang pentingnya psikologi dan memahami kondisi mad’u (objek dakwah). | Lembaga pendidikan dan pelatihan dakwah. | Pentingnya empati, kebijaksanaan, dan pendekatan personal dalam menyebarkan agama. |

Ringkasan Terakhir

Dengan demikian, kisah sahabat Nabi yang tak mampu melafalkan syahadat ini meninggalkan warisan yang tak ternilai. Narasi tersebut bukan hanya tentang seorang individu, tetapi tentang prinsip universal dalam Islam: bahwa Allah Maha Melihat isi hati, dan nilai seorang hamba diukur dari ketakwaan serta usahanya, bukan dari kesempurnaan fisik atau verbal semata. Kisah ini mengajarkan kepekaan sosial, mendorong kita untuk selalu melihat dengan mata hati dan menghargai perjalanan spiritual setiap orang, betapapun sederhana atau berbedanya ekspresi mereka.

Pada akhirnya, keteguhan hati sahabat ini justru menjadi syahadat paling jujur yang pernah ada, mengukuhkan bahwa iman yang sejati bersemayam jauh di dalam sanubari.

Informasi FAQ

Apakah sahabat ini akhirnya bisa mengucapkan kalimat syahadat sebelum wafat?

Dalam narasi sejarah Islam, terdapat kisah unik tentang seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat mengucapkan kalimat syahadat “La ilaha illallah” hingga akhir hayatnya, namun tetap diyakini beriman. Kisah ini mengingatkan kita bahwa esensi pemahaman dan ketulusan hati kerap lebih kompleks dari sekadar rumusan verbal, mirip dengan bagaimana sebuah sistem persamaan linear seperti Menyelesaikan Sistem Persamaan Linear 3x+7y=13 dan x+3y=5 dengan Matriks memerlukan metode terstruktur untuk menemukan solusi yang tepat.

Pada akhirnya, kedalaman iman sahabat tersebut, sebagaimana nilai x dan y dalam persamaan, adalah kebenaran intrinsik yang terungkap melalui bukti dan ketekunan, bukan sekadar bentuk lahiriah.

Riwayat yang masyhur tidak menyebutkan bahwa beliau akhirnya mampu mengucapkannya dengan lisan. Justru, poin utama kisahnya adalah pengakuan Nabi Muhammad SAW atas keimanannya meski lidahnya tak mampu berkata-kata, yang menunjukkan bahwa kesempurnaan ucapan bukan syarat mutlak diterimanya iman.

Bagaimana hukumnya dalam fikih jika seseorang benar-benar tidak bisa mengucapkan syahadat karena cacat fisik?

Ulama sepakat bahwa bagi yang tidak mampu mengucapkan syahadat karena uzur yang benar-benar menghalangi (seperti bisu atau gangguan lidah parah), keimanan di hati dan isyarat yang menunjukkan penerimaan sudah cukup. Kisah sahabat ini sering dijadikan sebagai dalil kuat untuk pendapat tersebut.

Apakah kisah ini mengurangi keutamaan kalimat syahadat yang harus diucapkan?

Tidak sama sekali. Kisah ini justru menegaskan keutamaan dan kedudukan sentral kalimat tauhid. Peristiwa ini adalah pengecualian (istitsna’) yang menunjukkan keluasan rahmat Allah dan kebijaksanaan Nabi, bukan sebuah norma baru. Bagi yang mampu, mengucapkannya tetap merupakan rukun Islam yang pertama dan utama.

Adakah sahabat lain dengan kisah serupa yang dicatat dalam sejarah?

Riwayat dengan narasi yang sangat spesifik seperti ini—di mana Nabi sendiri yang langsung menyatakan keislaman seseorang meski lidahnya tak bisa mengucapkan syahadat—sangat unik dan dikisahkan pada satu sosok sahabat tertentu. Namun, prinsip untuk menghargai niat dan usaha orang yang memiliki keterbatasan banyak dijumpai dalam sikap Nabi yang lain.