Solusi Lemahnya Integritas Hukum bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah kebutuhan mendesak yang berdenyut di jantung sistem peradilan kita. Bayangkan, fondasi yang seharusnya kokoh ternyata keropos dimakan rayap prosedur yang absurd dan tekanan yang tak terlihat. Kita seringkali hanya melihat puncak gunung es berupa vonis yang mengecewakan, tanpa menyelami samudera kompleksitas di bawahnya dimana budaya patronase, paradoks teknologi, hingga kurikulum pendidikan yang misal filosofi bermain peran.

Persoalannya multidimensi, menjalar dari ruang sidang yang penuh drama hingga lorong-lorong kantor yang bisikannya lebih keras daripada teriakan.

Diskusi ini akan membedah anatomi kegagalan itu layer by layer, mulai dari mekanisme teknis yang gagal menjerat koruptor skala menengah, hingga dimensi budaya yang membelit independensi hakim. Kita akan melihat bagaimana teknologi yang diagungkan sebagai penyelamat justru bisa berubah menjadi alat manipulasi yang canggih, dan menyadari betapa pendidikan penegak hukum kerap melupakan pondasi paling dasar: filsafat tentang keadilan itu sendiri.

Tidak ketinggalan, kita akan mengupas nasib para whistleblower yang justru terjerat dalam mekanisme pelaporan yang seharusnya melindungi mereka. Semua ini adalah puzzle yang harus disusun ulang untuk mencari titik terang.

Anatomi Kegagalan Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Skala Menengah

Source: aspirasionline.com

Kasus korupsi dengan nilai nominal “menengah” sering kali luput dari sorotan publik yang intensif, namun justru di situlah mekanisme penegakan hukum menunjukkan celahnya yang paling rentan. Proses hukum untuk kasus semacam ini berjalan, tetapi hasilnya kerap mengecewakan, menghasilkan vonis yang tidak sebanding dengan kerugian negara atau rasa keadilan masyarakat. Kegagalan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan melalui sebuah anatomi yang terstruktur, di mana prosedur yang baku bertemu dengan tekanan non-teknis yang halus namun sangat berpengaruh.

Mekanisme kegagalan sering berawal dari tahap penyidikan. Bukti-bukti yang bersifat teknis dan finansial bisa saja dikumpulkan, namun penafsiran atasnya dapat diarahkan untuk “meringankan” konstruksi hukum. Misalnya, uang yang diterima dapat dikategorikan sebagai “uang terima kasih” atau “hadiah” daripada suap, yang ancaman pidananya lebih ringan. Pada tahap penuntutan, jaksa mungkin menghadapi tekanan untuk tidak mengoptimalkan tuntutan, dengan pertimbangan “kehidupan terdakwa kelak” atau “tidak mengganggu stabilitas”.

Puncaknya terjadi di ruang sidang. Hakim, meski secara teori independen, bekerja dalam ekosistem yang tidak vakum. Ada pertimbangan “keadilan restoratif” yang diterapkan secara tidak proporsional, atau tekanan dari lingkungan internal pengadilan sendiri untuk menyelesaikan perkara dengan cepat tanpa riak-riak besar. Celah prosedural, seperti penerapan asas praduga tak bersalah yang ekstrem terhadap terdakwa dan minimnya alat bukti yang dianggap sah, menjadi alasan hukum formal untuk menjatuhkan vonis rendah.

Kesenjangan antara Teori dan Praktik dalam Peradilan Pidana

Untuk memahami kompleksitas masalah ini, kita dapat melihat tabel yang membandingkan bagaimana seharusnya hukum bekerja, dengan realita yang sering terjadi di lapangan, serta dampaknya yang luas.

| Teori Hukum yang Seharusnya | Praktik yang Terjadi | Aktor yang Terlibat | Dampak Psikologis-Sosial |

|---|---|---|---|

| Penyidikan berjalan objektif berdasarkan alat bukti yang sah. | Penyidikan selektif; fokus pada bukti yang “aman” dan mudah diproses. | Penyidik, Penyelidik, Saksi Ahli | Masyarakat menjadi sinis, percaya bahwa hanya “orang kecil” yang bisa dijerat. |

| Penuntutan dilakukan secara optimal dan proporsional sesuai beratnya fakta. | Tuntutan dirumuskan dengan mempertimbangkan “kompromi” dan kemungkinan penerimaan oleh hakim. | Jaksa Penuntut Umum, Kepala Kejaksaan | Mengikis kepercayaan pada penegak hukum sebagai pemberi rasa keadilan. |

| Hakim memutus berdasarkan keyakinan dari pembuktian di persidangan. | Pertimbangan non-hukum seperti tekanan atasan, relasi, atau “kebijakan” turut mempengaruhi. | Hakim, Panitera, Majelis Hakim | Menciptakan persepsi bahwa hukum dapat dibeli atau ditawar. |

| Putusan mencerminkan beratnya pelanggaran dan efek jera. | Vonis ringan dengan alasan rehabilitasi, meski kerugian negara signifikan. | Seluruh Aparat Penegak Hukum | Mendorong budaya permisif terhadap korupsi skala menengah. |

“Kita sering dapat petunjuk untuk ‘mempertimbangkan segala aspek’ dalam suatu perkara. Aspeknya itu luas, bisa kondisi keluarga terdakwa, bisa juga dampak jika vonisnya terlalu berat terhadap institusi. Kadang, yang tidak tertulis justru lebih berat bobotnya daripada pasal-pasal di kitab undang-undang. Bicara secara tertutup, banyak dari kami yang junior merasa seperti hanya menjalankan skenario yang sudah disusun, bukan benar-benar menegakkan keadilan dari nol.”

Bayangkan sebuah sidang kasus korupsi pengadaan barang di sebuah dinas daerah. Terdakwa adalah seorang pejabat eselon tiga. Di ruang sidang, jaksa membacakan tuntutan 3 tahun penjara. Majelis hakim, yang terdiri dari hakim ketua dan dua anggota, tampak serius menyimak. Namun, sebelum persidangan, ada pembicaraan informal di kalangan internal bahwa kasus ini “jangan sampai membuat dinas tersebut malu berlebihan” karena sang kepala dinas adalah orang yang berpengaruh.

Saat musyawarah majelis untuk menjatuhkan putusan, salah satu hakim anggota mengingatkan, “Kalau kita vonis sesuai tuntutan, bisa-bisa kita dianggap tidak memahami konteks pembangunan daerah. Dia kan tidak menguntungkan diri sendiri sepenuhnya, ada juga yang untuk operasional.” Pertimbangan seperti ini, yang samar-samar dan tidak murni hukum, akhirnya mendorong majelis untuk menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara, di bawah minimum ancaman pidana.

Keputusan itu dibungkus dengan pertimbangan hukum yang terdengar logis, seperti “terdakwa berjasa” dan “belum pernah dihukum”, namun akar dari keputusan itu telah dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tak terucapkan.

Dimensi Budaya Patronase dan Implikasinya terhadap Independensi Lembaga Peradilan

Struktur hukum kita dibangun di atas fondasi masyarakat yang kuat akan hubungan patron-klien. Hubungan ini tidak berhenti di pintu gerbang pengadilan atau kantor kejaksaan. Ia meresap masuk, membentuk jaringan tak kasatmata yang sering kali lebih kuat dari pada komitmen terhadap aturan formal. Budaya patronase, di mana loyalitas kepada atasan atau pemberi manfaat pribadi mengalahkan loyalitas kepada hukum, menjadi kanker yang melemahkan integritas lembaga penegak hukum dari dalam.

Jaringan ini menciptakan sistem saling lindung, di mana keputusan hukum tidak lagi murni soal fakta dan undang-undang, tetapi juga tentang membalas budi, menjaga hubungan, dan mempertahankan status quo dalam hierarki kekuasaan.

Implikasi dari budaya ini sangat dalam terhadap independensi peradilan. Seorang hakim atau jaksa tidak hanya dituntut profesional, tetapi juga “paham situasi” dan “tahu diri” dalam konteks jaringan patronasenya. Sebuah putusan atau tindakan penuntutan bisa dinilai bukan dari kualitas hukumnya, tetapi dari apakah ia mengganggu atau menjaga harmoni dalam jaringan tersebut. Kenaikan karier, mutasi tugas, bahkan alokasi sumber daya sering kali dikaitkan dengan seberapa baik seseorang menjaga hubungan-hubungan ini.

Akibatnya, keberanian untuk mengambil keputusan yang benar namun tidak populer di kalangan internal menjadi langka. Lembaga yang seharusnya menjadi penjaga netralitas justru terjebak dalam politik internal yang rumit.

Manifestasi Budaya Patronase dalam Tahapan Proses Hukum

Budaya ini mewujud dalam berbagai bentuk pada setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan.

- Penyelidikan: Penyidik mungkin mendapat “arahan” untuk memperlambat atau mempercepat proses terhadap tersangka tertentu, atau untuk memfokuskan penyidikan pada aktor tertentu saja sebagai “tumbal”, melindungi aktor lain yang lebih tinggi.

- Penuntutan: Jaksa dapat merancang dakwaan atau tuntutan yang “bersahabat”, misalnya dengan hanya mendakwa pasal-pasal ringan atau tidak mengembangkan fakta yang bisa menjerat atasan dari terdakwa, sebagai bentuk loyalitas kepada jaringan di internal kejaksaan atau kepada kekuasaan eksekutif tertentu.

- Persidangan: Hakim mungkin mendapat “masukan” dari senior atau ketua pengadilan tentang “arus” atau “kebijakan” pengadilan mengenai jenis perkara tertentu, yang secara halus mengarahkan pada suatu rentang putusan.

- Putusan: Pertimbangan “kehidupan terdakwa” yang berlebihan, atau alasan “belum pernah dihukum” untuk pelaku korupsi sistematis, sering kali merupakan bentuk patronase terselubung, terutama jika terdakwa memiliki koneksi atau dianggap sebagai bagian dari suatu kelompok.

- Eksekusi: Pada level ini, budaya patronase dapat muncul dalam pemberian remisi (pengurangan masa hukuman) yang tidak wajar, atau fasilitas narapidana yang istimewa bagi mantan pejabat atau orang yang masih memiliki jaringan kuat.

Dinamika Kuasa di Ruang Tunggu Pengadilan

Ruang tunggu pengadilan tingkat pertama pada hari sidang sebuah kasus korupsi menengah adalah panggung mini dari dinamika kuasa ini. Di satu sudut, duduk keluarga terdakwa dengan raut cemas, sesekali berbisik dengan pengacaranya yang tampak sibuk menerima telepon. Di sudut lain, beberapa orang berpakaian rapi namun santai tampak lebih percaya diri. Mereka adalah perantara atau staf dari kantor kuasa hukum besar yang menangani kasus ini.

Mereka tidak hanya berbicara dengan klien, tetapi juga sesekali menyapa panitera atau petugas pengadilan yang lalu lalang dengan gaya yang akrab, menanyakan kabar atasan atau sekadar menitipkan salam. Seorang oknum, yang mungkin adalah staf di lingkungan pengadilan itu sendiri, mendekati pengacara dari pihak tertentu dan berbicara dengan suara rendah, sambil sesekali menunjuk ke arah ruang hakim. Interaksi ini bukan sekadar basa-basi.

Ini adalah pertukaran informasi tentang “suasana”, tentang “siapa hakim yang bertugas”, atau tentang “prosedur teknis” yang bisa dimanfaatkan. Kuasa tidak selalu diucapkan dengan keras, tetapi direpresentasikan melalui keakraban yang menunjukkan akses dan melalui bisikan yang mengandung informasi berharga.

Prosedur Ideal Pembuatan Tembok Pemisah (Chinese Wall)

Untuk memotong budaya patronase, diperlukan prosedur yang ketat untuk menciptakan tembok pemisah (chinese wall) di dalam lembaga penegak hukum sendiri. Prosedur ideal ini dimulai dari rekruitmen dan penempatan yang transparan, dihindarkannya konflik kepentingan, hingga sistem pengawasan yang independen. Misalnya, dalam menangani suatu kasus besar yang melibatkan pejabat, tim penyidik, penuntut, dan hakim harus dipilih melalui sistem rotasi dan randomisasi yang diawasi oleh badan internal yang khusus (seperti divisi pengawasan internal yang benar-benar independen).

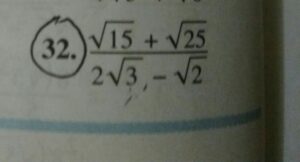

Memperkuat integritas hukum itu ibarat menyelesaikan persamaan yang kompleks, membutuhkan langkah-langkah pasti dan formula yang tepat. Nah, dalam matematika, ada proses ekspansi yang rapi seperti saat kita menghitung Hasil Perkalian (3a) dengan (a+b)^2 , di mana setiap variabel harus diperlakukan secara adil dan konsisten. Prinsip keadilan dan konsistensi inilah yang seharusnya menjadi rumus utama untuk membangun sistem hukum yang kokoh dan dipercaya publik, jauh dari kesan lemah dan diskriminatif.

Setiap komunikasi terkait kasus harus tercatat dalam sistem digital yang dapat diaudit. Anggota tim dilarang keras berkomunikasi dengan pihak luar yang terkait kasus tanpa melalui protokol resmi dan disertai pencatatan. Mutasi berkala antar daerah juga diperlukan untuk memutus jaringan patronase yang terlalu mengakar di satu lokasi.

Prinsip dasar dari chinese wall dalam penegakan hukum adalah pemisahan fungsi dan pencegahan konflik kepentingan secara struktural, bukan sekadar mengandalkan integritas personal. Sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga peluang untuk intervensi, bahkan yang halus sekalipun, diminimalisir oleh prosedur baku yang ketat dan transparan.

Teknologi sebagai Pisau Bermata Dua dalam Transparansi Proses Hukum

Digitalisasi proses hukum digadang-gadang sebagai solusi utama untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. E-court, e-litigasi, dan sistem informasi terpadu memang membawa efisiensi dan mengurangi kontak fisik yang rawan suap. Namun, di balik janji transparansi ini, teknologi juga membawa paradoksnya sendiri. Ia justru dapat menciptakan titik buta (blind spot) baru yang lebih canggih untuk manipulasi. Ketika semua proses bergantung pada sistem digital, maka siapa yang mengendalikan sistem, mengontrol akses, dan mengelola data, memiliki kekuatan yang sangat besar.

Teknologi bisa menjadi alat supervisi, tetapi juga alat untuk menyembunyikan, memanipulasi urutan kejadian, atau bahkan menghilangkan jejak digital dengan tingkat presisi yang tinggi.

Paradoks ini muncul karena teknologi hanyalah alat. Ia mengamplifikasi niat penggunanya. Jika niatnya baik, sistem dapat berjalan lancar. Namun, jika ada niat buruk yang didukung oleh akses privileged, teknologi justru memberikan kedok legitimasi. Sebuah keputusan yang sebenarnya dipengaruhi dapat terlihat seolah-olah murni hasil algoritma atau prosedur sistem yang objektif.

Manipulasi data entri, penundaan input informasi kritis, atau pembatasan akses selektif terhadap berkas digital dapat dilakukan tanpa meninggalkan jejak fisik, berbeda dengan berkas kertas yang mungkin memiliki salinan atau catatan manual. Titik buta baru ini justru lebih berbahaya karena tersembunyi di balik antarmuka yang terlihat modern dan steril dari intervensi manusia.

Kontras Potensi dan Kerentanan Teknologi Penegakan Hukum

| Jenis Teknologi yang Diadopsi | Potensi Manfaat bagi Integritas | Kerentanan Disalahgunakan | Contoh Kasus Penyimpangan yang Mungkin Terjadi |

|---|---|---|---|

| Sistem Manajemen Perkara Terpadu (e-Court) | Transparansi jadwal sidang, pelacakan status perkara, mengurangi “perdagangan perkara”. | Akses administratif untuk mengubah jadwal sidang atau status perkara secara diam-diam; backdoor dalam sistem. | Panitera nakal, atas pesanan, menggeser jadwal sidang penting ke hakim yang dianggap “lebih kooperatif” dalam sistem, tanpa catatan perubahan yang mencurigakan. |

| Penyimpanan dan Berkas Digital (e-Litigation) | Mencegah hilangnya berkas fisik, akses mudah bagi pihak berperkara, duplikasi data yang aman. | Manipulasi metadata (tanggal, waktu upload); penghapusan atau pengeditan file digital asli. | Sebuah memo atau surat keberatan penting dari pihak lawan “hilang” dari sistem karena di-delete dari database, atau tanggal uploadnya diubah agar terlihat terlambat disampaikan. |

| Sistem Penetapan Hakim secara Acak (Random Case Assignment) | Mencegah “judge shopping” atau upaya memilih hakim tertentu untuk suatu perkara. | Algoritma “acak” yang bisa dimanipulasi; intervensi manual setelah penetapan dengan alasan teknis (seperti penugasan lain). | Meski sistem menetapkan Hakim A, Kepaniteraan mengeluarkan surat penugasan untuk Hakim B dengan alasan “Hakim A sedang cuti”, padahal tidak, untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. |

| Sistem Monitoring Elektronik (CCTV, Log Aktivitas) | Merekam semua aktivitas, menciptakan bukti digital, mencegah pertemuan tidak etis. | Area “blind spot” yang sengaja dibuat; pemadaman rekaman selektif; akses terbatas pada log aktivitas. | Pertemuan tidak semestinya antara pengacara dan staf pengadilan terjadi di ruang arsip yang diketahui tidak ada CCTV, atau rekaman CCTV di hari itu “secara teknis” rusak. |

Prosedur Audit Trail Digital yang Tahan Rekayasa

Untuk mengatasi kerentanan ini, audit trail digital untuk sebuah berkas perkara harus dirancang dengan prinsip immutable ledger (catatan yang tidak dapat diubah). Setiap aksi pada sistem—seperti upload file, perubahan status, penjadwalan, bahkan pembacaan (read)—harus tercatat secara otomatis dengan timestamp dari server yang terpusat dan tersinkronisasi dengan waktu standar nasional. Log ini harus mencatat user ID, jenis aksi, objek yang diakses, dan waktu secara detail.

Kunci utamanya adalah, log audit trail ini tidak boleh bisa dihapus atau diubah oleh siapapun, termasuk administrator sistem tingkat tinggi. Akses untuk membaca log audit trail harus diberikan kepada unit pengawas internal dan eksternal yang independen, dan setiap upaya mengakses log itu sendiri harus tercatat. File yang di-upload harus langsung disertai dengan hash kriptografi (seperti SHA-256) yang unik. Jika file tersebut diubah satu bit pun, hash-nya akan berubah total, sehingga dapat langsung terdeteksi adanya manipulasi.

Skenario Akses Selektif pada Sistem Informasi Terpusat, Solusi Lemahnya Integritas Hukum

Bayangkan sebuah sistem informasi terpusat di Kejaksaan Agung yang berisi semua berkas perkara korupsi tingkat tinggi. Sistem ini seharusnya memberikan gambaran lengkap. Namun, dalam skenario tertentu, akses dapat dikendalikan secara selektif. Seorang jaksa peneliti yang ditugasi membuat analisis hukum untuk suatu kasus lama mungkin hanya diberikan akses ke folder-folder tertentu. Dokumen kunci, seperti memo internal dari penyidik yang berisi indikasi keterlibatan pihak lain, mungkin “disembunyikan” dengan cara tidak mengindeksnya dalam database pencarian internal, atau memasukkannya ke dalam sub-folder dengan tingkat klasifikasi rahasia yang tidak sesuai, sehingga tidak muncul dalam pencarian rutin.

Sementara itu, atasan yang memiliki kepentingan dapat dengan mudah mengakses semua dokumen tersebut dengan kredensial mereka. Dengan demikian, narasi kasus yang dibangun untuk penuntutan dapat diarahkan hanya berdasarkan dokumen-dokumen yang “diizinkan” untuk dilihat, sementara informasi yang kontra tetap ada di sistem tetapi tidak terlihat oleh tim inti penanganan perkara. Sistem yang terpusat justru menjadi alat untuk mengontrol narasi secara terpusat pula.

Filsafat Hukum yang Terlupakan dalam Pendidikan dan Pelatihan Penegak Hukum: Solusi Lemahnya Integritas Hukum

Pendidikan dan pelatihan penegak hukum di Indonesia kerap sangat teknis dan prosedural. Kurikulum dipenuhi dengan hafalan pasal, analisis yurisprudensi, dan simulasi praktik beracara. Sementara itu, fondasi paling dasar dari semua penegakan hukum—yaitu filsafat hukum yang membahas tentang hakikat keadilan, moralitas, dan tujuan hukum itu sendiri—justru menjadi mata kuliah atau modul yang dipinggirkan, dianggap teoritis dan tidak praktis. Minimnya penekanan pada etika filosofis ini memiliki korelasi langsung dengan meningkatnya perilaku oportunistik di lapangan.

Ketika seorang calon hakim, jaksa, atau polisi tidak pernah diajak mendalami pertanyaan mendasar seperti “Apa itu keadilan yang sesungguhnya?” atau “Apa tanggung jawab moral saya ketika hukum positif bertentangan dengan hati nurani?”, maka mereka akan cenderung melihat hukum semata-mata sebagai sekumpulan peraturan dan pekerjaan. Hukum menjadi rutinitas administratif, bukan sebuah panggilan untuk menegakkan keadilan substantif.

Akibatnya, ketika dihadapkan pada godaan atau tekanan, kerangka berpikir mereka tidak memiliki fondasi filosofis yang kuat untuk bertahan. Pertimbangan menjadi sangat pragmatis: “Apa risikonya bagi karier saya?” atau “Apa untung ruginya secara pribadi?” bukan “Apakah ini adil?” atau “Apakah keputusan ini memuliakan hukum sebagai pencari kebenaran?”. Perilaku oportunistik—seperti memanfaatkan celah untuk keuntungan pribadi, mengikuti arus yang salah karena takut, atau membenarkan tindakan tidak etis dengan dalih “semua orang juga melakukannya”—berkembang karena tidak ada kompas moral internal yang kuat.

Pendidikan hukum yang terlampau positivistik, yang memisahkan hukum dari nilai-nilai moral (ajaran hukum murni Hans Kelsen), tanpa diimbangi dengan pemikiran filsafat hukum natural law atau hukum progresif, menghasilkan penegak hukum yang terampil secara teknis tetapi rapuh secara integritas.

Elemen Filsafat Hukum yang Penting untuk Integrasi

Untuk membangun karakter yang tangguh, modul pelatihan berjenjang harus mengintegrasikan elemen-elemen filsafat hukum berikut secara konkret, bukan hanya sebagai teori.

- Keadilan Substantif (Substantive Justice): Pemahaman bahwa keadilan bukan hanya tentang kepatuhan pada prosedur (due process), tetapi tentang hasil yang adil dan bermartabat bagi semua pihak, terutama yang lemah. Diskusi kasus harus selalu diakhiri dengan pertanyaan: “Apakah hasil ini terasa adil?”

- Fairness dan Kesetaraan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law): Penekanan bahwa hukum harus diterapkan secara sama kepada siapa pun, tanpa memandang status, kekayaan, atau kekuasaan. Ini melibatkan refleksi kritis terhadap bias sosial dan ekonomi yang mungkin mempengaruhi keputusan.

- Moralitas dan Hukum Alam (Natural Law): Pengenalan pada pemikiran bahwa ada hukum yang lebih tinggi dari hukum buatan manusia, yang bersumber pada moralitas universal. Ini membantu ketika penegak hukum dihadapkan pada peraturan yang secara moral dianggap salah atau tidak adil.

- Tujuan Hukum (Teori Etis Utilitarian dan Retributif): Diskusi tentang apakah tujuan hukum sekedar membuat jera (retribusi), memperbaiki pelaku (rehabilitasi), atau menciptakan kemanfaatan terbesar bagi masyarakat (utilitas). Pemahaman ini penting dalam menentukan sikap, misalnya, dalam menjatuhkan pidana.

- Kebebasan dan Tanggung Jawab Hakim (Judicial Independence and Responsibility): Filsafat tentang independensi peradilan bukan hanya sebagai hak istimewa, tetapi sebagai tanggung jawab berat untuk menyuarakan kebenaran dan keadilan, meski bertentangan dengan kekuasaan lain atau opini publik.

“Fiat justitia ruat caelum,” biarlah keadilan ditegakkan walau langit akan runtuh. Prinsip dari filsuf Romawi ini menekankan keberanian untuk menegakkan keadilan sebagai prinsip tertinggi, tanpa takut akan konsekuensi. Bandingkan dengan kondisi praktis saat ini, di mana banyak penegak hukum lebih memilih untuk “menjaga langit agar tidak runtuh”—menjaga stabilitas hubungan, karier, dan status quo—daripada dengan berani menegakkan keadilan yang mungkin menimbulkan gejolak. Semangat untuk membiarkan langit runtuh demi keadilan telah memudar menjadi keinginan untuk menjaga langit tetap di tempatnya, meski dengan mengorbankan sebagian keadilan.

Contoh Kurikulum Pelatihan Intensif Penguatan Karakter

Sebuah pelatihan intensif selama satu minggu bagi calon jaksa/ hakim tingkat pertama dapat dirancang dengan fokus pada penguatan karakter dan ketahanan terhadap godaan. Hari pertama dan kedua difokuskan pada “Mencari Jati Diri Penegak Hukum” melalui diskusi filsafat, refleksi nilai-nilai pribadi, dan menonton film atau studi kasus yang memunculkan dilema etika berat. Hari ketiga dan keempat berisi “Simulasi Tekanan dan Godaan” dengan skenario realistis, seperti diajak makan oleh pengacara berpengaruh, mendapat telepon dari atasan yang menyuruh melunakkan tuntutan, atau diiming-imingi mutasi baik.

Peserta diajak untuk merancang strategi penolakan yang elegan dan berprinsip. Hari kelima membahas “Membangun Jaringan Dukungan Internal” dengan menghadirkan mentor dari penegak hukum senior yang berintegritas dan membentuk kelompok pendukung antar peserta. Hari keenam adalah “Merancang Peta Integritas Pribadi”, di mana setiap peserta membuat komitmen tertulis tentang nilai-nilai yang tidak akan dikompromikan dan langkah konkret jika menghadapi tekanan. Hari terakhir diisi dengan refleksi akhir dan komitmen bersama di hadapan simbol keadilan.

Pelatihan seperti ini tidak mengajarkan pasal baru, tetapi membangun mental dan karakter yang kokoh untuk menerapkan pasal-pasal yang sudah dipelajari dengan integritas.

Mekanisme Pelaporan Internal yang Gagal Melindungi Whistleblower di Lingkungan Hukum

Di dalam lingkungan penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan pemberantasan ketidakadilan, mekanisme untuk melaporkan pelanggaran internal justru sering kali menjadi jebakan yang berbahaya. Sistem pelaporan saat ini, meski secara formal ada, gagal membangun rasa aman yang esensial bagi calon whistleblower. Kegagalan ini bersifat sistemik. Pelapor tidak hanya takut pada pihak yang dilaporkan, tetapi juga pada sistem yang seharusnya melindunginya.

Mekanisme yang terlihat rapi di atas kertas—seperti kotak pengaduan, hotline, atau divisi pengawasan internal—sering kali bocor, tidak responsif, atau bahkan digunakan untuk mengidentifikasi dan mengintimidasi pelapor. Akibatnya, budaya tutup mulut (code of silence) justru menguat. Setiap orang yang melihat penyimpangan akan berpikir dua kali untuk melapor, karena risikonya terlalu nyata: dimutasi ke posisi yang tidak strategis, dijauhi rekan kerja, dicap sebagai pengkhianat, hingga ancaman pada karier dan keselamatan.

Sistem yang gagal melindungi ini pada akhirnya melindungi pelaku, bukan kebenaran.

Masalah mendasarnya adalah konflik kepentingan. Investigasi internal sering kali dilakukan oleh orang-orang yang masih satu atap, bahkan satu eselon, dengan pihak yang dilaporkan. Independensi investigasi dipertanyakan. Selain itu, perlindungan seperti kerahasiaan identitas sangat sulit dipertahankan dalam lingkungan kerja yang kecil dan hubungan yang erat. Sebuah laporan tentang kecurangan dalam pembagian perkara di pengadilan, misalnya, dengan cepat dapat ditebak sumbernya hanya dari detail informasi yang diberikan.

Ketika pelapor akhirnya teridentifikasi, mekanisme perlindungan seperti mutasi atau pendampingan hukum sering kali terlambat atau tidak memadai untuk menghadapi tekanan psikologis dan sosial yang intens.

Tahapan dan Risiko yang Dihadapi Whistleblower

| Tahapan Tindakan Whistleblower | Risiko di Setiap Tahap | Perlindungan yang Dijanjikan (Formal) | Kelemahan Sistemik yang Ada |

|---|---|---|---|

| Mengumpulkan Bukti & Konfirmasi | Ketahuan sedang menyelidik; dianggap memata-matai; tekanan moral karena melawan rekan/sektor. | Kerahasiaan proses awal. | Tidak ada kanal aman untuk konsultasi awal tanpa resiko terekspos; budaya kerja yang transparan justru mempersulit pengumpulan bukti diam-diam. |

| Menyampaikan Laporan (Formal) | Kebocoran identitas dari unit pengawasan internal; laporan “disusupi” atau diarahkan untuk dibatalkan. | Identitas dilindungi; larangan pembalasan. | Struktur unit pengawasan yang tidak benar-benar independen dari hierarki operasional; kedekatan personal antar pegawai. |

| Masa Investigasi | Isolasi sosial di tempat kerja; stigmatisasi; intimidasi halus (diberi tugas berat, dipindah shift); pelapor justru diselidiki balik. | Pendampingan dan pemantauan. | Pendampingan sering hanya simbolis; tekanan psikologis sulit dibuktikan dan ditangani; atasan langsung mungkin tidak kooperatif. |

| Pasca-Investigasi (Apapun Hasilnya) | Jika laporan ditolak: karir hancur, dicap pembuat onar. Jika diterima: tetap dijauhi, dianggap “penghianat”, karir mandek. | Perlindungan dari pembalasan, mutasi jika diminta. | Mutasi sering ke posisi “dingin” yang berarti peminggiran; stigma melekat selamanya di lingkungan hukum yang terkoneksi; jenjang karir terhambat secara tidak resmi. |

Prosedur Ideal Investigasi Internal yang Objektif

Prosedur ideal dimulai dengan kanal pelaporan eksternal yang independen, misalnya ke Ombudsman atau Komisi Yudisial untuk lembaga peradilan, yang langsung memiliki kewenangan investigasi. Identitas pelapor harus dienkripsi dan hanya diketahui oleh sangat sedikit orang di tingkat pimpinan lembaga pengawas tersebut. Investigasi harus dilakukan oleh tim ad hoc yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang unit dan diawasi oleh unsur non-aktif (misalnya mantan hakim/jaksa atau akademisi).

Yang krusial, pihak yang dilaporkan tidak boleh diberi informasi detail yang dapat mengarah pada identitas pelapor selama investigasi berlangsung. Pelapor harus mendapat pendampingan hukum dan psikologis sejak hari pertama, bukan setelah terjadi intimidasi.

Bagian krusial dari investigasi internal yang sehat adalah prinsip “need-to-know”. Informasi tentang identitas pelapor dan detail halus dari laporan hanya diberikan kepada investigator yang benar-benar membutuhkannya untuk bekerja. Selain itu, proses harus memberikan hak kepada pelapor untuk meninjau (tanpa mengedit) catatan pernyataannya, dan mendapat update periodic tentang status investigasi tanpa membocorkan detail operasional, untuk mengurangi kecemasan dan rasa tidak dipercaya.

Tekanan Psikologis dan Sosial pada Calon Whistleblower

Bayangkan seorang panitera muda di pengadilan negeri, sebut saja Andi. Selama beberapa bulan, ia memperhatikan bahwa berkas-berkas tertentu yang melibatkan satu firma hukum selalu diproses lebih cepat dan penjadwalan sidangnya selalu jatuh di depan majelis hakim tertentu yang dikenal lunak. Suatu hari, secara tidak sengaja, ia mendengar percakapan singkat antara kepala bagiannya dengan seorang staf firma hukum tersebut, yang berisi ucapan terima kasih untuk “bantuannya”.

Andi tahu ini salah. Ia membuka situs intranet pengadilan, melihat prosedur pelaporan pelanggaran kode etik. Namun, matanya tertuju pada foto-foto di dinding ruang kerjanya: foto bersama rekan-rekan seangkatannya, foto saat acara keluarga besar pengadilan. Kepala bagian yang diduga terlibat adalah orang yang selama ini baik padanya, bahkan pernah meminjamkan uang untuk uang muka rumahnya. Andi membayangkan jika ia melapor: bisikan-bisikan di kantin saat ia lewat, tatapan dingin rekan-rekan, meeting dimana idenya tiba-tiba selalu ditolak, undangan arisan yang tidak lagi datang.

Ia juga takut untuk kariernya. Laporan bisa saja ditutup-tutupi, dan dialah yang akan dicap sebagai perusak nama baik institusi. Setiap kali ia membuka formulir laporan online, rasa bersalah karena tidak melapor dan ketakutan akan akibatnya beradu dalam pikirannya. Akhirnya, ia menutup browser-nya. Pilihan yang tampaknya paling aman adalah diam, dan melanjutkan pekerjaannya seolah-olah tidak melihat apa-apa.

Beban itu ia pendam sendiri, menjadi beban psikologis yang terus menggerogoti semangat kerjanya.

Ringkasan Akhir

Jadi, perjalanan mengurai benang kusut integritas hukum ini membawa kita pada sebuah kesadaran bahwa solusinya tidak pernah tunggal atau instan. Ini adalah pekerjaan besar yang membutuhkan intervensi dari segala sisi: memperketat prosedur sekaligus membongkar budaya lama, memanfaatkan teknologi dengan kritis dan skeptis, serta yang paling fundamental, menanamkan kembali jiwa dan roh filsafat keadilan dalam setiap insan penegak hukum. Pada akhirnya, membangun integritas adalah tentang membangun manusia dan sistem yang saling menguatkan, bukan saling melemahkan.

Bukan sekadar tentang menutup celah hukum, tetapi lebih tentang membuka mata dan hati terhadap semangat keadilan yang sesungguhnya. Perbaikan mungkin dimulai dari sebuah blok kode sistem audit, sebuah modul pelatihan, atau sebuah keberanian untuk bersuara, tetapi semuanya harus bermuara pada satu tujuan: memulihkan kepercayaan bahwa hukum memang tegak untuk semua, tanpa terkecuali dan tanpa tedeng aling-aling.

Bagian Pertanyaan Umum (FAQ)

Apakah teknologi seperti AI bisa menjadi solusi mutlak untuk masalah integritas hukum?

Tidak. AI dan teknologi adalah alat. Efektivitasnya sangat bergantung pada integritas operator, kualitas data yang dimasukkan, dan desain sistem yang bebas dari bias. Tanpa pengawasan manusia yang berintegritas, teknologi justru bisa menjadi alat manipulasi yang lebih sistematis dan terselubung.

Bagaimana masyarakat biasa bisa berkontribusi pada penguatan integritas hukum?

Dengan menjadi melek hukum dan kritis. Masyarakat dapat memantau proses hukum yang transparan (jika ada), menggunakan hak untuk memperoleh informasi publik, dan mendukung lembaga pengawas independen. Tekanan sosial yang cerdas dan masif dari publik merupakan salah satu kekuatan penyeimbang yang signifikan.

Bukankah budaya patronase adalah bagian dari budaya timur yang sulit dihilangkan?

Memang mengakar, tetapi bukan mustahil diubah. Banyak budaya timur lain yang positif bisa dipertahankan tanpa harus menerima patronase yang merusak sistem. Perubahan dimulai dengan membuat konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pelaku intervensi, serta membangun sistem karir dan remunerasi yang adil sehingga ketergantungan pada “patron” berkurang.

Apakah meningkatkan gaji penegak hukum akan langsung menyelesaikan masalah korupsi?

Tidak langsung menyelesaikan, tetapi merupakan prasyarat yang penting. Gaji yang layak mengurangi kerentanan ekonomi sebagai alasan untuk menerima suap. Namun, ini harus diiringi dengan penguatan sistem pengawasan, penegakan disiplin yang tidak pandang bulu, dan pembangunan budaya integritas yang kuat dari dalam.

Lembaga mana yang paling strategis untuk memulai perbaikan integritas hukum?

Komisi Yudisial (KY) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran sentral. Namun, lembaga pendidikan seperti sekolah tinggi hukum dan pusat pelatihan penegak hukum adalah garda terdepan karena membentuk karakter sejak dini. Sinergi antara lembaga pengawas, penegak, dan pendidikan adalah kunci terbaik.