Asas Persamaan dalam Hukum dan Pemerintahan itu bukan cuma tulisan indah di pembukaan konstitusi, lho. Bayangin aja, dari zaman Plato yang ngobrolin keadilan di tengah puing-puing Yunani kuno, sampai hari ini di mana algoritma bisa nentuin nasib kita, prinsip yang satu ini terus jadi magnet sekaligus medan pertarungan. Dia itu seperti kompas dasar yang pengen semua orang dilabuhkan di titik start yang sama, tapi realitanya?

Jalan menuju sana penuh belokan, tikungan, dan kadang jalan yang mentok. Kita akan telusuri gimana konsep setara ini berevolusi, bentrok dengan teknologi, diperdebatkan di ruang kuliah, hingga ujiannya di kantor kelurahan yang mungkin belum punya ramp untuk kursi roda.

Pada intinya, asas ini menuntut perlakuan yang sama di depan hukum dan kebijakan pemerintah, tanpa diskriminasi. Namun, pemahaman “sama” ini sendiri punya banyak wajah. Apakah sama berarti semua orang dapat perlakuan identik secara formal, atau justru harus ada perlakuan berbeda untuk mengatasi ketimpangan awal agar hasilnya adil secara substantif? Diskusi ini membawa kita dari teori keadilan John Rawls dan “veil of ignorance”-nya, lalu terjun ke dunia algorithmic governance yang penuh bias tak kasat mata, hingga menyentuh persoalan nyata seperti kuota pendidikan dan konflik hukum dengan masyarakat adat.

Mengurai Dimensi Filosofis Asas Persamaan dari Plato hingga Rawls

Pemahaman kita tentang persamaan dalam hukum dan pemerintahan tidak muncul begitu saja. Konsep ini telah melalui perjalanan panjang dalam pemikiran filsafat, berevolusi dari gagasan yang sederhana tentang perlakuan yang sama menjadi prinsip keadilan yang kompleks dan berlapis. Perdebatan para filsuf dari masa ke masa membentuk fondasi bagaimana kita hari ini memandang hak, kewajiban, dan keadilan distributif dalam masyarakat. Evolusi ini menunjukkan bahwa asas persamaan bukanlah tujuan statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus menyesuaikan diri dengan kompleksitas masyarakat.

Perjalanan dimulai dari dunia pemikiran Yunani Kuno. Aristoteles membedakan antara keadilan komutatif dan distributif. Keadilan komutatif mengatur hubungan antar individu, menuntut pertukaran yang setara, seperti dalam kontrak. Sementara itu, keadilan distributif berkaitan dengan bagaimana negara membagi keuntungan dan beban kepada warganya berdasarkan merit atau kontribusi. Di sini, persamaan tidak berarti sama rata, tetapi proporsional.

Lompatan besar terjadi pada Abad Pencerahan dengan John Locke yang menekankan persamaan natural semua manusia dalam keadaan alamiah, dilengkapi dengan hak hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Negara dibentuk melalui kontrak sosial justru untuk melindungi hak-hak dasar ini secara setara. Puncak pemikiran kontemporer diwakili oleh John Rawls. Dalam “A Theory of Justice”, Rawls membayangkan prinsip keadilan yang akan dipilih oleh individu-individu rasional di balik “veil of ignorance”, yaitu tanpa mengetahui posisi sosial, kekayaan, atau bakat mereka kelak.

Dari posisi asali yang setara ini, Rawls yakin dua prinsip akan disepakati: kebebasan dasar yang setara untuk semua, dan ketimpangan sosial-ekonomi hanya boleh ada jika menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung. Ini adalah justifikasi filosofis yang kuat untuk intervensi negara guna menciptakan kesetaraan peluang yang substantif.

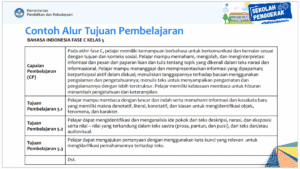

Perbandingan Konsep Persamaan Empat Filsuf, Asas Persamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

Untuk melihat perbedaan dan perspektif masing-masing pemikir, tabel berikut membandingkan konsep inti, implikasi hukum, serta kritik yang diajukan terhadap pandangan mereka.

| Nama Filsuf | Konsep Inti | Implikasi pada Hukum | Kritik terhadap Konsep |

|---|---|---|---|

| Plato | Keadilan sebagai keselarasan di mana setiap bagian masyarakat (penguasa, penjaga, produsen) menjalankan fungsinya sesuai dengan sifat dasarnya (keutamaan). Persamaan berarti penempatan pada peran yang sesuai dengan kemampuan alami. | Hukum bertujuan untuk menciptakan tatanan sosial yang hierarkis dan stabil berdasarkan pembagian tugas yang alami. Tidak semua orang setara di depan hukum karena kapasitas dan perannya berbeda. | Konsepnya sangat elitis dan statis, membenarkan struktur kelas yang kaku. Mengabaikan potensi individu untuk berkembang melampaui “kodrat” yang ditentukan sejak lahir. |

| Aristoteles | Keadilan sebagai proporsionalitas. Persamaan aritmatika (sama rata) untuk hubungan pertukaran (keadilan komutatif), dan persamaan geometris (proporsional berdasarkan merit/kontribusi) untuk distribusi sumber daya (keadilan distributif). | Hukum perdata mengatur keadilan komutatif (e.g., hukum kontrak, ganti rugi). Hukum publik mengatur keadilan distributif (e.g., pembagian pajak dan subsidi). Persamaan di muka hukum berarti perlakuan yang proporsional, bukan identik. | Kriteria “merit” atau “kontribusi” sering kali bias dan mengabadikan ketimpangan yang sudah ada. Sulit diterapkan secara objektif dalam masyarakat kompleks. |

| John Locke | Persamaan natural semua manusia dalam keadaan alamiah dengan hak dasar (life, liberty, property). Negara dibentuk melalui konsensus untuk melindungi hak-hak ini secara setara. | Hukum positif harus mencerminkan dan melindungi hak-hak alamiah tersebut. Asas persamaan berarti semua individu memiliki kedudukan hukum yang sama untuk menikmati hak dan mengajukan gugatan atas pelanggarannya. | Terlalu individualistik. Fokus pada hak properti dapat mengabaikan ketimpangan ekonomi yang membuat hak kebebasan formal menjadi tidak bermakna bagi kaum miskin. |

| John Rawls | Keadilan sebagai fairness. Prinsip keadilan ditetapkan dari posisi asali di balik “veil of ignorance”. Mengutamakan kebebasan dasar yang setara, dan mengizinkan ketimpangan hanya jika menguntungkan yang paling kurang beruntung. | Hukum dan kebijakan harus dirancang untuk memaksimalkan posisi kelompok paling termarjinalkan. Ini membuka jalan bagi affirmative action, pajak progresif, dan jaminan sosial yang luas sebagai instrumen hukum untuk kesetaraan substantif. | Posisi asali bersifat hipotetis dan abstrak. Prinsip perbedaan bisa menimbulkan ketidakpastian dan berpotensi mengurangi insentif untuk berprestasi dalam masyarakat. |

Penerapan Veil of Ignorance dalam Perpajakan

Konsep Rawls yang paling terkenal, “veil of ignorance”, bukan sekadar alat berpikir filosofis. Ia dapat dioperasionalkan sebagai prinsip uji mental yang sangat berguna bagi para perancang undang-undang. Bayangkan seorang anggota DPR atau tim perancang UU diminta untuk merancang sistem perpajakan tanpa tahu apakah kelak ia akan terlahir sebagai anak konglomerat, anak guru honorer, atau penyandang disabilitas di daerah terpencil. Dari posisi netral ini, sistem seperti apa yang akan ia pilih?

Seorang legislator di balik “veil of ignorance” akan cenderung merancang sistem perpajakan progresif, di mana tarif meningkat seiring dengan kemampuan ekonomi. Ia akan menyisipkan banyak pengecualian dan keringanan untuk kebutuhan dasar (seperti tarif nol untuk bahan makanan pokok) dan pengeluaran yang meningkatkan kesempatan (seperti biaya pendidikan dan kesehatan). Ia juga akan memastikan bahwa pendapatan dari pajak dialokasikan secara signifikan untuk pelayanan publik yang mendasar seperti sekolah, puskesmas, dan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua lapisan, karena ia tidak tahu akan bergantung pada layanan mana. Prinsip “keuntungan bagi yang paling kurang beruntung” akan terwujud dalam bentuk subsidi silang yang kuat, di mana kontribusi dari yang mampu digunakan untuk membangun jaring pengaman sosial dan menciptakan peluang yang lebih setara bagi mereka yang secara ekonomi tertinggal.

Interaksi Persamaan dan Kebebasan dalam Negara Hukum Modern

Dalam negara hukum modern, hubungan antara asas persamaan dan kebebasan individu sering kali bersifat dinamis dan penuh ketegangan. Di satu sisi, kebebasan tanpa batas dapat menghasilkan ketimpangan yang ekstrem, di mana yang kuat menguasai yang lemah. Di sisi lain, upaya negara untuk menciptakan persamaan substantif melalui intervensi—seperti regulasi ketat dan redistribusi kekayaan—sering dianggap membatasi kebebasan individu untuk berkreasi, memiliki, dan berkompetisi.

Tantangan utamanya adalah menemukan titik keseimbangan. Hukum anti-diskriminasi, misalnya, membatasi kebebasan pemilik properti atau pemberi kerja untuk bertindak semaunya, demi menjamin kebebasan dasar orang lain untuk mendapatkan perumahan dan pekerjaan secara setara. Demikian pula, jaminan hak berserikat dan berunding kolektif (kebebasan berserikat) adalah alat penting bagi buruh untuk menyetarakan kekuatan tawar mereka dengan pemilik modal, sehingga menciptakan persamaan yang lebih substantif di tempat kerja.

Tantangan kontemporer muncul dari bentuk-bentuk kebebasan baru, seperti kebebasan berekspresi di ruang digital yang bisa menjadi alat untuk ujaran kebencian dan meminggirkan kelompok tertentu, atau kebebasan kontraktual dalam ekonomi platform yang justru menciptakan ketidaksetaraan perlindungan bagi pekerja gig.

Asas Persamaan di Hadapan Algorithmic Governance dan Bias Digital

Era digital membawa janji pemerintahan yang lebih efisien dan rasional melalui algoritma. Namun, transisi menuju algorithmic governance justru menguji ketangguhan asas persamaan dengan cara-cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Ketika keputusan tentang siapa yang berhak menerima bantuan sosial, daerah mana yang diprioritaskan untuk perbaikan, atau bahkan kemungkinan seseorang melakukan pelanggaran diserahkan kepada sistem komputasi, kita harus bertanya: apakah mesin bisa lebih adil daripada manusia, atau justru mengabadikan dan memperbesar bias yang sudah ada dengan skala dan kecepatan yang mengerikan?

Penerapan asas persamaan dalam konteks algoritma menghadapi tantangan mendasar: algoritma belajar dari data masa lalu, dan masa lalu sering kali penuh dengan ketidaksetaraan. Sebuah sistem yang dirancang untuk menyaring lamaran kerja berdasarkan data keberhasilan karyawan sebelumnya mungkin secara tidak sengaja mendiskriminasi perempuan atau kelompok etnis tertentu jika sejarah perekrutan perusahaan tersebut bias. Lebih berbahaya lagi, sifat “black box” dari banyak algoritma canggih, seperti deep learning, membuatnya sangat sulit untuk dilacak dan dipertanyakan alasan keputusannya.

Bagaimana seseorang dapat menggunakan haknya untuk didengar dan membela diri jika ia ditolak pinjamannya oleh algoritma yang alasannya tidak dapat dijelaskan bahkan oleh pembuatnya? Asas persamaan di muka hukum mensyaratkan transparansi dan akuntabilitas, dua hal yang justru sering kali berkurang dalam sistem otomasi pemerintahan. Tantangannya bukan lagi hanya pada niat diskriminatif individu, tetapi pada bias yang tertanam secara sistematis dalam kode dan data, yang beroperasi secara dingin dan seolah-olah objektif.

Potensi Bias dalam Sistem Pemerintah Digital

Bias yang mengancam asas persamaan dalam sistem algoritmik dapat muncul dari berbagai tahapan, mulai dari pengumpulan data hingga logika pemrograman. Berikut adalah tiga potensi bias kritis yang harus diwaspadai.

- Bias Data Historis: Algoritma dilatih dengan data masa lalu yang merefleksikan realitas sosial yang timpang. Misalnya, data patroli polisi yang lebih banyak di wilayah permukiman kelas bawah dapat membuat algoritma prediktif memandang wilayah tersebut sebagai “berisiko tinggi” secara kriminal, sehingga mengalokasikan lebih banyak sumber daya patroli ke sana. Hal ini menciptakan loop umpan balik: patroli yang intensif menemukan lebih banyak pelanggaran kecil, yang kemudian memperkuat data bahwa wilayah itu memang berisiko, tanpa pernah mengevaluasi apakah wilayah lain yang kurang dipantau memiliki tingkat kejahatan yang sebenarnya serupa tetapi tidak terdeteksi.

- Bias Proksi (Proxy Bias): Ketika variabel sensitif seperti ras, gender, atau agama secara hukum tidak boleh digunakan, algoritma mungkin menemukan variabel proksi yang berkorelasi tinggi dengannya. Misalnya, kode pos sering kali menjadi proksi untuk ras dan status ekonomi. Penolakan aplikasi kredit berdasarkan analisis wilayah tempat tinggal dapat secara tidak adil berdampak pada kelompok tertentu, meskipun ras secara eksplisit tidak dimasukkan ke dalam model.

Asas persamaan dalam hukum dan pemerintahan adalah prinsip fundamental yang menjamin setiap warga negara diperlakukan sama di depan hukum, tanpa pandang bulu. Prinsip ini mirip dengan konsep di balik Teka-teki minuman yang datang sesaat , di mana solusinya harus adil dan berlaku untuk semua pemecah teka-teki. Pada akhirnya, sama seperti jawaban teka-teki yang bersifat universal, penerapan asas persamaan ini pun harus konsisten dan merata untuk membangun tatanan masyarakat yang berkeadilan dan berdaulat.

Ini adalah diskriminasi dengan kedok netralitas teknis.

- Bias Pengguna dan Desain Antarmuka: Sistem digital pemerintah sering kali mengasumsikan tingkat literasi digital, koneksi internet, dan ketersediaan perangkat tertentu. Aplikasi yang hanya bisa diakses via smartphone dengan spesifikasi tinggi secara efektif mendiskriminasi warga lansia dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, antarmuka yang kompleks dan tidak ramah pengguna dapat menghalangi penyandang disabilitas untuk mengakses layanan secara mandiri, sehingga menyangkal prinsip persamaan akses.

Prosedur Audit Transparansi Algoritma Pemerintah

Sebelum sebuah algoritma pengambil keputusan diadopsi oleh instansi pemerintah, prosedur audit yang ketat dan transparan harus dilakukan. Prosedur ini bertujuan untuk memastikan akuntabilitas, keadilan, dan kepatuhan terhadap asas persamaan sebelum sistem diterapkan pada kehidupan warga.

- Deklarasi Tujuan dan Parameter: Pembuat algoritma harus mendokumentasikan secara publik tujuan spesifik yang ingin dicapai, variabel data yang digunakan, serta asumsi dan batasan model. Dokumen ini menjadi dasar evaluasi.

- Audit Data dan Bias: Sebuah panel independen yang terdiri dari ahli data, ahli hukum HAM, dan perwakilan masyarakat sipil melakukan audit terhadap data pelatihan. Mereka memeriksa representativitas data, mengidentifikasi potensi bias historis dan proksi, serta memverifikasi kualitas dan etika pengumpulan data.

- Uji Dampak Disparate Impact: Algoritma diuji dengan data uji yang beragam untuk melihat apakah hasilnya menghasilkan dampak yang berbeda secara signifikan terhadap kelompok yang dilindungi (berdasarkan gender, etnis, usia, dll.), bahkan jika niatnya netral. Jika ditemukan dampak yang timpang, algoritma harus direvisi atau ditolak.

- Masa Uji Coba Terbatas dengan Mekanisme Banding Manusia: Sebelum skala penuh, algoritma dijalankan dalam periode uji coba terbatas. Setiap keputusan yang dihasilkan algoritma selama uji coba harus disertai dengan saluran banding yang mudah diakses dimana keputusan akhir diambil oleh pejabat manusia yang dapat mengesampingkan rekomendasi algoritma.

- Penerbitan Laporan Audit Publik : Seluruh temuan audit, termasuk kelemahan yang diidentifikasi dan langkah perbaikan yang diambil, harus diterbitkan dalam laporan yang mudah diakses publik sebelum implementasi final.

Uji Keterjelasan dan Kemampuan Dijelaskan (Explainability Test): Algoritma harus mampu memberikan penjelasan yang dapat dipahami manusia untuk setiap keputusan atau rekomendasi yang dihasilkannya. Jika algoritma terlalu kompleks untuk dijelaskan, maka ia tidak memenuhi syarat untuk digunakan dalam konteks pemerintahan yang memengaruhi hak warga.

Skenario Ketidakadilan dalam Aplikasi Smart City

Bayangkan sebuah kota menerapkan sistem “smart infrastructure management” yang menggunakan algoritma untuk menentukan prioritas perbaikan jalan, drainase, dan penerangan jalan umum. Algoritma ini ditenagai oleh data dari berbagai sumber: keluhan warga via aplikasi, sensor getaran di jalan, data kepadatan lalu lintas dari kamera CCTV, dan analisis citra satelit untuk mendeteksi kerusakan permukaan. Sebuah keluarga yang tinggal di permukiman padat dan tua di pinggiran kota, dimana jalanannya berlubang dan drainase sering mampet, tidak memiliki akses internet yang stabil.

Hanya segelintir warga yang memiliki smartphone canggih untuk mengunduh dan menggunakan aplikasi pengaduan. Sensor getaran pun tidak dipasang merata, lebih banyak terkonsentrasi di jalan arteri utama. Akibatnya, data yang masuk ke sistem sebagian besar merepresentasikan kondisi dan suara dari wilayah yang lebih maju dan terhubung. Algoritma, yang dirancang untuk mengoptimalkan respons berdasarkan “data terbanyak”, secara konsisten menempatkan permukiman tua tersebut pada peringkat prioritas yang rendah.

Sementara itu, wilayah tengah kota yang sudah lebih mulus justru terus menerima perbaikan preventif karena sensornya aktif dan warganya vokal di aplikasi. Disini, ketiadaan akses digital dan ketimpangan infrastruktur sensor telah diterjemahkan oleh algoritma menjadi “bukti” bahwa wilayah miskin tersebut “kurang membutuhkan”. Asas persamaan dalam pelayanan publik pun gagal dijamin, bukan karena kebijakan yang diskriminatif, tetapi karena bias yang terpateri dalam desain sistem teknologi itu sendiri.

Persamaan Substantif versus Formal dalam Kebijakan Afirmasi Pendidikan

Perdebatan tentang kebijakan afirmasi, seperti kuota bagi kelompok tertentu di perguruan tinggi, sejatinya adalah benturan antara dua pemahaman tentang persamaan. Di satu sisi, persamaan formal menuntut perlakuan yang sama bagi semua orang di muka hukum, tanpa memandang latar belakang. Penerimaan mahasiswa harus murni berdasarkan nilai ujian dan prestasi akademik. Di sisi lain, persamaan substantif berargumen bahwa perlakuan yang sama terhadap orang yang berada dalam kondisi awal yang berbeda justru akan melanggengkan ketidakadilan.

Tujuan hukum adalah menciptakan kesetaraan hasil atau peluang yang riil, yang kadang memerlukan perlakuan khusus sementara (affirmative action) untuk mengoreksi ketimpangan historis dan struktural.

Dalam konteks pendidikan, persamaan formal melihat kuota sebagai pelanggaran terhadap meritokrasi dan prinsip non-diskriminasi. Semua calon mahasiswa harus bersaing di garis start yang sama. Namun, pendukung persamaan substantif membantah bahwa garis start itu sendiri tidak pernah setara. Seorang calon mahasiswa dari keluarga mampu di kota besar memiliki akses ke bimbingan belajar, nutrisi yang baik, sekolah favorit, dan lingkungan yang mendukung, yang tidak dimiliki oleh calon mahasiswa dari keluarga miskin di daerah terpencil.

Kebijakan kuota bukanlah tentang memberikan keuntungan, tetapi tentang mengkompensasi kerugian sistemik yang telah dialami kelompok tertentu selama puluhan tahun, sehingga mereka dapat memiliki kesempatan yang berarti untuk bersaing. Program ini bertujuan untuk merobohkan penghalang yang menghalangi akses setara, bukan sekadar membiarkan pintu terbuka secara formal.

Analisis Kebijakan Afirmasi Pendidikan di Dua Negara

Pendekatan kebijakan afirmasi pendidikan berbeda-beda di setiap negara, bergantung pada konteks sejarah dan sosialnya. Tabel berikut membandingkan dua model yang berbeda.

| Aspek Kebijakan | Negara A (Model Brasil – Sistem Kuota Sosial-Rasial) | Negara B (Model Amerika Serikat – Holistic Admission) | Dampak terhadap Kesetaraan Substantif |

|---|---|---|---|

| Basis Kriteria | Kombinasi faktor sosial-ekonomi (pendapatan, sekolah umum) dan ras (menurut deklarasi diri) dengan kuota yang ditetapkan secara numerik. | Ras dan etnis dapat dipertimbangkan sebagai salah satu faktor di antara banyak faktor (prestasi, esai, pengalaman) dalam proses penerimaan yang holistik, tanpa kuota numerik yang kaku. | Model kuota numerik (Brasil) lebih langsung meningkatkan representasi kelompok target dalam waktu relatif cepat. Model holistik (AS) lebih fleksibel tetapi hasilnya kurang terprediksi dan lebih rentan terhadap gugatan hukum. |

| Fokus Utama | Mengoreksi ketidakadilan historis terhadap populasi kulit hitam (pardos dan pretos) dan pribumi, serta ketimpangan kelas. | Menciptakan keanekaragaman (diversity) yang dinilai memberikan manfaat edukasional bagi semua mahasiswa di kampus. | Model Brasil berorientasi pada keadilan reparatif dan distributif. Model AS lebih menekankan manfaat instrumental dari keberagaman bagi komunitas kampus. |

| Mekanisme Implementasi | Diatur oleh undang-undang federal (Lei de Cotas), berlaku untuk perguruan tinggi federal. Ada sistem verifikasi oleh komisi khusus. | Kebijakan ditetapkan oleh masing-masing universitas, berdasarkan putusan Mahkamah Agung AS yang membolehkan pertimbangan ras sebagai “faktor plus”. | Model yang diatur undang-undang (Brasil) lebih stabil dan seragam. Model kebijakan kampus (AS) lebih variatif dan sangat bergantung pada komposisi pengadilan tinggi. |

| Tantangan & Kritik | Stigma terhadap penerima kuota, kesulitan dalam verifikasi ras, dan tantangan dalam mendukung keberlanjutan akademik mahasiswa kuota. | Dianggap sebagai “diskriminasi terbalik”, kurang transparan, dan terus-menerus digugat di pengadilan, seperti dalam kasus Students for Fair Admissions v. Harvard. | Kedua model meningkatkan akses (kesetaraan substantif dalam pintu masuk), tetapi tantangan bersama adalah memastikan keberhasilan dan kelulusan (kesetaraan substantif dalam hasil akhir). |

Argumentasi Hukum Pro dan Kontra Kebijakan Kuota

Pertarungan hukum seputar kebijakan kuota sering kali berpusat pada interpretasi prinsip persamaan dan non-diskriminasi. Para penentang berargumen bahwa konstitusi melarang diskriminasi berdasarkan ras, suku, atau latar belakang apapun. Kebijakan kuota dianggap melanggar pasal persamaan di muka hukum karena memberikan perlakuan berbeda berdasarkan kategori yang dilindungi. Mereka merujuk pada yurisprudensi seperti putusan Mahkamah Konstitusi AS awal di Regents of the University of California v. Bakke (1978) yang melarang kuota kaku, meski membolehkan pertimbangan ras.

Di Indonesia, judicial review terhadap aturan kuota kerap diajukan dengan dalih melanggar Pasal 28D UUD 1945 tentang hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Sebaliknya, pendukung kuota mengajukan argumentasi keadilan struktural dan tujuan negara untuk memajukan kelompok tertinggal. Mereka berpendapat bahwa Pasal 28H UUD 1945 tentang hak atas kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama justru menjadi dasar konstitusional bagi affirmative action. Tindakan khusus ini bersifat sementara dan dirancang untuk menghapus diskriminasi de facto, sehingga pada akhirnya tercipta masyarakat yang benar-benar setara dimana kebijakan seperti ini tidak diperlukan lagi.

Mahkamah Konstitusi Indonesia dalam beberapa putusan (seperti Putusan No. 011/PUU-I/2003) telah mengakui bahwa asas persamaan tidak selalu berarti perlakuan yang sama, melainkan perlakuan yang adil, yang dapat mencakup perlakuan berbeda untuk mengoreksi ketidakadilan masa lalu.

Kriteria Evaluasi Efektivitas Kebijakan Afirmasi

Mengukur keberhasilan kebijakan afirmasi pendidikan tidak cukup hanya dari jumlah penerima yang masuk. Evaluasi yang komprehensif harus melihat dampak jangka panjang dan berbagai dimensi keadilan.

- Peningkatan Akses dan Representasi: Apakah proporsi mahasiswa dari kelompok target dalam institusi pendidikan meningkat secara signifikan dan mendekati proporsi mereka dalam populasi?

- Tingkat Retensi dan Kelulusan: Apakah mahasiswa penerima afirmasi dapat bertahan dan lulus dengan tingkat dan waktu kelulusan yang sebanding dengan mahasiswa non-afirmasi? Ini mengukur keberhasilan substantif, bukan sekadar akses formal.

- Kinerja Akademik dan Profesional Pasca-Kelulusan: Bagaimana prestasi akademik mereka selama studi dan trajectory karier setelah lulus? Apakah kebijakan berhasil menciptakan elite profesional dari kelompok yang sebelumnya termarjinalkan?

- Reduksi Stigma dan Integrasi Sosial: Apakah kebijakan justru menimbulkan stigma terhadap penerimanya, atau sebaliknya, berhasil menciptakan lingkungan kampus yang lebih inklusif dan menghargai keberagaman?

- Dampak pada Kualitas Akademik Institusi: Apakah keberagaman yang tercipta justru memperkaya diskusi akademik dan meningkatkan kualitas penelitian serta pembelajaran di institusi tersebut, seperti yang diargumentasikan dalam banyak studi?

- Keberlanjutan dan Penurunan Ketergantungan: Apakah kebijakan ini dirancang dengan exit strategy yang jelas, dimana intervensi khusus secara bertahap dapat dikurangi seiring dengan terkoreksinya ketimpangan struktural di tingkat pendidikan dasar dan menengah?

Medan Magnet Konflik antara Persamaan Hukum dan Otonomi Daerah Adat

Negara Kesatuan Republik Indonesia dihadapkan pada paradoks yang menarik: di satu sisi, ia berkomitmen pada asas persamaan yang dijamin oleh hukum nasional yang seragam; di sisi lain, ia mengakui dan menghormati keanekaragaman masyarakat adat beserta hukum adatnya yang sangat beragam. Ketegangan muncul ketika hukum nasional, yang didasarkan pada logika uniformitas dan kesetaraan individu, bertemu dengan hukum adat yang sering kali bersifat komunal, hierarkis, dan terikat dengan hubungan khusus antara manusia dengan alam.

Persoalannya bukan tentang mana yang lebih benar, tetapi bagaimana memediasi dua sistem nilai ini agar asas persamaan dapat diwujudkan dalam makna yang lebih dalam dan kontekstual.

Dinamika ketegangan ini sangat nyata dalam kasus pengelolaan sumber daya alam. Hukum nasional, seperti UU Pokok Agraria dan UU Kehutanan, mengenal hak individu atau badan hukum (seperti Hak Milik, HGU) yang dapat dialihkan. Sementara itu, banyak masyarakat adat menganut konsep kepemilikan komunal atas wilayah adat (ulayat, wilayah marga). Tanah dan hutan bukan sekadar aset ekonomi, tetapi entitas hidup yang diwariskan leluhur dan harus dijaga untuk generasi mendatang.

Ketika negara memberikan konsesi kepada korporasi di atas wilayah yang diklaim sebagai wilayah adat berdasarkan hukum nasional yang “kosong”, terjadilah konflik. Dari perspektif hukum nasional, negara berlaku sama kepada semua: siapa pun dapat mengajukan hak sesuai prosedur. Namun dari perspektif masyarakat adat, ini adalah ketidakadilan karena mengabaikan hak kolektif mereka yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri. Asas persamaan di sini dipertanyakan: setara dengan siapa?

Apakah kesetaraan individu dalam hukum nasional justru menindas kesetaraan komunitas adat sebagai entitas kolektif?

Contoh Konflik Tanah antara Hukum Nasional dan Kearifan Lokal

Konflik antara PT. Toba Pulp Lestari (sebelumnya PT. Inti Indorayon Utama) dengan masyarakat adat Batak di sekitar Danau Toba, Sumatera Utara, memberikan gambaran nyata tabrakan antara dua sistem hukum ini.

Masyarakat adat setempat, seperti dari Marga Sihotang, memiliki sejarah panjang dalam mengelola hutan secara turun-temurun dengan sistem “parsahaan” atau “hutan rakyat”. Hutan tersebut berfungsi sebagai sumber kayu, obat-obatan, rotan, dan area spiritual. Negara, melalui proses pengukuhan kawasan hutan pada era Orde Baru, memasukkan wilayah ulayat ini ke dalam kawasan Hutan Negara dan kemudian memberikan Hak Pengusahaan Hutan (HPH) kepada perusahaan. Bagi negara, tanah tersebut adalah “hutan negara” yang bebas dari hak adat karena tidak didaftarkan sebagai hak milik individu. Bagi masyarakat, ini adalah perampasan. Mereka yang mempertahankan lahannya dituduh sebagai “perambah hutan”. Asas persamaan dalam hukum agraria nasional—yang mensyaratkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan—justru membuat masyarakat adat yang sistem kepemilikannya berdasarkan ikatan genealogis dan pengakuan komunitas menjadi “tidak setara” di hadapan hukum, dan karenanya, haknya diabaikan.

Kerangka Dialogis untuk Mediasi Konflik

Source: slidesharecdn.com

Menyelesaikan konflik semacam ini memerlukan kerangka dialogis yang inklusif, yang mengakui semua pihak sebagai subjek hukum yang setara. Kerangka ini tidak bisa bersifat top-down, melainkan harus menjadi ruang negosiasi yang sejajar.

- Pengakuan Awal dan Pemetaan Partisipatif: Pemerintah daerah harus secara resmi mengakui keberadaan masyarakat adat dan hak komunalnya sebagai langkah awal. Pemetaan wilayah adat dilakukan secara partisipatif, melibatkan masyarakat adat, ahli antropologi, dan surveyor netral, untuk menghasilkan peta yang diakui bersama sebelum pembahasan lebih lanjut.

- Dewan Mediasi Tripartit: Membentuk dewan mediasi yang terdiri dari perwakilan setara dari pemerintah daerah (sebagai perwakilan negara), lembaga adat (kepala adat, tetua), dan perwakilan korporasi. Dewan ini difasilitasi oleh mediator yang diakui semua pihak, seperti Komnas HAM atau akademisi yang kredibel.

- Penilaian Berbasis Hak dan Kepentingan: Dialog tidak berfokus pada klaim legal formal semata, tetapi pada penilaian terhadap hak-hak dasar (hak atas tanah, hidup, lingkungan sehat) dan kepentingan masing-masing pihak. Korporasi diminta memaparkan rencana bisnis dan dampaknya, masyarakat adat memaparkan hubungan spiritual dan ekonomi dengan tanah, pemerintah memaparkan mandat pembangunan.

- Eksplorasi Opsi Kreatif: Mencari solusi di luar dikotomi “korporasi menang” atau “masyarakat menang”. Opsi dapat berupa: pengakuan hak kelola bersama (co-management), skema bagi hasil yang adil dan transparan, penyisihan zona inti yang tidak boleh diganggu untuk fungsi adat dan ekologi, serta program pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal yang didanai oleh korporasi.

- Penyusunan Perjanjian yang Mengikat dan Mekanisme Pengaduan: Kesepakatan yang dicatat dalam perjanjian yang memiliki kekuatan hukum, dilengkapi dengan mekanisme monitoring independen dan saluran pengaduan yang mudah diakses jika salah satu pihak dianggap melanggar kesepakatan.

Prinsip Universal Hukum Adat yang Memperkaya Asas Persamaan

Hukum adat bukan hanya objek yang perlu dilindungi, tetapi sumber nilai yang dapat memperkaya pemahaman kontemporer tentang asas persamaan. Beberapa prinsip universal di dalamnya antara lain:

- Prinsip Keadilan Restoratif dan Rekonsiliasi: Hukum adat sering kali lebih menekankan pada pemulihan hubungan dan keseimbangan yang rusak (restorative justice) daripada sekadar menghukum pelaku. Ini memperkaya konsep persamaan dengan menekankan pada pemulihan hak korban dan reintegrasi pelaku ke dalam komunitas, bukan hanya kesetaraan dalam menerima hukuman.

- Prinsip Keterhubungan dan Tanggung Jawab Antar Generasi: Konsep kepemilikan komunal mengandung prinsip tanggung jawab untuk menjaga warisan bagi generasi mendatang. Ini memperluas cakupan asas persamaan tidak hanya antar individu yang hidup sekarang, tetapi juga antara generasi sekarang dan generasi yang akan datang (intergenerational equity).

- Prinsip Subsidiaritas dan Partisipasi Lokal: Pengambilan keputusan dalam hukum adat biasanya dilakukan secara musyawarah oleh yang terdampak langsung. Prinsip ini mengingatkan bahwa penerapan asas persamaan yang paling efektif sering kali memerlukan pengambilan keputusan yang melibatkan komunitas lokal, bukan hanya keputusan seragam dari pusat.

- Prinsip Kesetaraan dalam Relasi, Bukan dalam Uniformitas: Hukum adat mengakui peran dan status yang berbeda dalam komunitas (tetua, pemuda, perempuan) tetapi menekankan bahwa setiap peran memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi untuk kesejahteraan bersama. Ini menawarkan perspektif tentang kesetaraan yang berbasis pada kontribusi dan relasi, bukan sekadar kesamaan identitas.

Asas Persamaan dalam Arsitektur Fisik dan Aksesibilitas Layanan Publik

Asas persamaan sebelum hukum menjadi slogan yang kosong jika seorang warga negara tidak dapat secara fisik mengakses gedung pengadilan, kantor pelayanan, atau rumah sakit. Manifestasi paling nyata dari prinsip ini terletak pada arsitektur fisik dan desain layanan publik. Di sinilah konsep universal design menjadi krusial. Universal design bukan sekadar memenuhi standar teknis untuk penyandang disabilitas, seperti membuat ramp atau toilet khusus.

Esensinya adalah merancang lingkungan, produk, dan layanan yang dapat digunakan oleh semua orang, sebisa mungkin, tanpa perlu adaptasi atau desain khusus. Ini adalah filosofi yang mengakui keragaman kemampuan manusia—mulai dari lansia, ibu hamil, orang dengan cedera sementara, hingga penyandang disabilitas permanen—dan berupaya untuk mengakomodasinya sejak awal.

Penerapan universal design dalam layanan publik adalah wujud dari persamaan substantif. Ia memastikan bahwa setiap orang, terlepas dari kondisi fisik atau sensornya, memiliki pengalaman yang setara dalam mengakses hak dan menjalankan kewajibannya. Sebuah kantor pajak dengan website yang kompatibel dengan screen reader, jalur evakuasi yang jelas untuk tunanetra, dan petugas yang terlatih dalam bahasa isyarat, tidak hanya melayani penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan efisiensi dan kenyamanan bagi semua pengguna.

Dengan demikian, investasi pada aksesibilitas bukanlah beban atau charity, melainkan pemenuhan mandat konstitusional untuk menjamin persamaan kesempatan bagi setiap warga negara.

Pemetaan Kebutuhan Aksesibilitas di Layanan Publik

Kebutuhan aksesibilitas sangat beragam, bergantung pada jenis disabilitas dan karakteristik layanan publik. Tabel berikut memberikan gambaran tentang penyesuaian yang diperlukan.

| Kelompok Disabilitas | Rumah Sakit (Puskesmas) | Kantor Pajak | Pengadilan |

|---|---|---|---|

| Tunanetra | Penghantar taktil dari halte/parkiran, tulisan braille di papan informasi dan lift, aplikasi/website yang kompatibel dengan screen reader untuk pendaftaran online. | Formulir dalam format yang dapat dibaca screen reader, panduan lantai taktil, petugas yang terlatih memberikan penjelasan verbal yang rinci. | Dokumen hukum dalam format aksesibel (soft copy, braille), tata letak ruang sidang yang konsisten, deskripsi verbal dari proses dan ekspresi di ruang sidang. |

| Pengguna Kursi Roda | Ramp dengan kemiringan aman, ruang pemeriksaan yang luas, tempat tidur pasien yang ketinggiannya dapat disesuaikan, toilet dengan grab bar. | Loket pelayanan dengan ketinggian rendah, ruang antrean yang lapang, meja dan kursi yang dapat diduduki dengan mudah. | Podium saksi dan meja pihak-pihak yang dapat diakses, jalur bebas halangan menuju ruang sidang, ruang sidang yang memungkinkan manuver kursi roda. |

| Tunarungu | Sistem panggilan antrian visual (monitor), petugas atau tenaga kesehatan yang menguasai Bahasa Isyarat Indonesia (BISINDO) atau tersedianya juru bahasa isyarat, alat bantu dengar loop system di loket. | Informasi penting dalam format tulisan yang jelas, layanan komunikasi via chat atau SMS, petugas yang mampu berkomunikasi dengan tulisan atau gesture sederhana. | Juru bahasa isyarat bersertifikat selama persidangan, sistem amplifikasi suara yang terhubung dengan alat bantu dengar, transkrip real-time untuk proses sidang. |

Dampak Ketidakaksesibelan Pengadilan terhadap Equality Before the Law

Bayangkan seorang tunadaksa pengguna kursi roda yang menjadi tergugat dalam sebuah kasus perdata. Ia tiba di pengadilan dan menemui tangga curam di pintu utama tanpa ramp alternatif. Setelah dibantu masuk oleh orang lain, ia tidak dapat masuk ke ruang sidang karena pintunya sempit. Di dalam ruang sidang, tempat duduk untuk pihak-pihak tidak memiliki ruang untuk kursi rodanya. Saat dipanggil untuk memberikan keterangan, ia tidak dapat mencapai podium saksi yang ditinggikan.

Dalam skenario ini, meskipun secara hukum ia memiliki hak untuk didengar dan membela diri, secara fisik ia tidak dapat berpartisipasi secara bermartabat dan mandiri dalam proses hukumnya sendiri. Ketidakmampuan untuk hadir secara fisik yang setara secara efektif menyangkal hak konstitusionalnya untuk equality before the law. Proses hukum menjadi tidak adil karena dimulai dengan ketidaksetaraan akses. Hal ini juga merugikan proses peradilan itu sendiri, karena mungkin menghalangi hakim untuk mendengar langsung dan menilai sikap dari salah satu pihak, yang dapat memengaruhi putusan.

Perjalanan Mengurus Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Fisik

Mari kita ikuti perjalanan Andi, seorang pria pengguna kursi roda, yang ingin mengurus pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) kota tempat tinggalnya. Perjalanan dimulai dari rumah: Andi harus memastikan ada transportasi yang dapat mengakomodasi kursi rodanya, seperti taksi khusus atau mobil keluarga yang dimodifikasi. Titik hambatan pertama adalah pintu masuk gedung Dukcapil: terdapat tiga anak tangga tanpa ramp.

Andi harus menunggu bantuan petugas keamanan atau keluarganya untuk mengangkat kursi rodanya. Di dalam, loket antrian terlalu tinggi, sehingga ia kesulitan berbicara dengan petugas dan menyerahkan dokumen. Toilet umum di gedung tersebut tidak memiliki pegangan (grab bar) dan pintunya sempit. Saat mengambil foto untuk keperluan administrasi, studio foto tidak memiliki latar belakang yang dapat diakses, memaksa Andi difoto dari posisi yang tidak wajar.

Namun, ada juga momen inklusi: seorang petugas, melihat kesulitan Andi, keluar dari loketnya untuk melayani Andi di meja yang lebih rendah. Petugas tersebut juga bersedia mendatangi Andi untuk verifikasi tanda tangan. Perjalanan yang bagi kebanyakan orang berlangsung satu jam, bagi Andi memakan waktu setengah hari dan bergantung pada kemurahan hati petugas, bukan pada sistem yang dirancang untuk memastikan kemandirian dan persamaan aksesnya sejak awal.

Penutupan Akhir

Jadi, setelah menyelami berbagai dimensinya, Asas Persamaan dalam Hukum dan Pemerintahan ternyata bukan tujuan akhir yang statis, melainkan sebuah proses dinamis yang terus menuntut evaluasi. Dia seperti living document yang harus terus-menerus ditafsir ulang agar relevan dengan zaman. Dari perdebatan filosofis yang tinggi hingga detail teknis aksesibilitas fisik, semuanya adalah bagian dari upaya mewujudkan janji kesetaraan itu. Tantangan ke depan mungkin makin kompleks dengan hadirnya AI dan otomasi, tetapi prinsip dasarnya tetap: membangun sistem yang tidak hanya adil di atas kertas, tetapi juga mampu merasakan dan merespons ketidakadilan yang tersembunyi dalam struktur.

Pada akhirnya, membicarakan persamaan adalah membicarakan martabat setiap orang untuk diakui dan didengar setara, tanpa terkecuali.

Pertanyaan yang Sering Muncul: Asas Persamaan Dalam Hukum Dan Pemerintahan

Apakah Asas Persamaan berarti semua orang harus diperlakukan secara persis sama dalam segala hal?

Tidak selalu. Asas persamaan lebih menekankan pada kesetaraan hak dan perlakuan di muka hukum. Terkadang, untuk mencapai keadilan substantif, justru diperlukan perlakuan yang berbeda (seperti kebijakan afirmasi) untuk mengatasi ketimpangan historis atau struktural yang telah menempatkan kelompok tertentu pada posisi start yang tidak menguntungkan.

Bagaimana jika penerapan hukum yang seragam justru melukai budaya atau kearifan lokal suatu komunitas adat?

Inilah salah satu ketegangan utama. Asas persamaan dalam hukum nasional yang seragam bisa berbenturan dengan otonomi dan hukum adat yang beraneka ragam. Solusinya seringkali terletak pada pengakuan (rekognisi) terhadap hukum adat dalam sistem nasional, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Persamaan di sini berarti pengakuan yang setara terhadap identitas dan sistem hukum yang berbeda.

Siapa yang bertanggung jawab mengawasi agar algoritma pemerintah tidak diskriminatif?

Tanggung jawab ini bersifat multi-pihak. Pemerintah dan instansi pengguna algoritma memiliki kewajiban utama untuk melakukan audit transparansi dan audit bias sebelum menerapkannya. Di sisi lain, diperlukan juga peran pengawasan dari lembaga independen, akademisi, dan masyarakat sipil. Mekanisme pengaduan dan gugatan hukum juga harus terbuka bagi warga yang merasa dirugikan oleh keputusan algoritmik.

Apakah kebijakan kuota (afirmasi) dalam pendidikan tidak melanggar asas persamaan karena membeda-bedakan?

Secara formal, iya, karena memberikan perlakuan khusus. Namun, secara substantif, kebijakan ini justru bertujuan untuk memperbaiki ketimpangan sistemik jangka panjang sehingga dapat menciptakan kondisi persaingan yang lebih setara di masa depan. Dasar hukumnya seringkali adalah keadilan distributif dan mandat konstitusi untuk mengurangi kesenjangan. Pengadilan di berbagai negara umumnya menguji kebijakan ini berdasarkan proporsionalitas dan tujuan mulia yang ingin dicapai.

Apa konsekuensi praktis jika sebuah gedung pengadilan tidak memiliki aksesibilitas bagi penyandang disabilitas?

Konsekuensinya sangat serius: hal itu secara efektif menyangkal hak konstitusional seseorang untuk “equality before the law” atau kesetaraan di muka hukum. Jika seorang tunanetra tidak bisa mengakses berkas perkara, atau seorang pengguna kursi roda tidak bisa masuk ke ruang sidang, maka mereka tidak dapat didengar dan memperoleh keadilan secara setara. Ketidakaksesibelan fisik sama saja dengan pembatasan hukum.