Pendapatmu tentang Keberagaman di Indonesia seringkali berhenti pada wacana toleransi yang klise, padahal jika kita menyelami lebih dalam, ia adalah sebuah kanvas hidup yang setiap detiknya diwarnai oleh praktik nyata. Bayangkan sebuah negeri di mana arsitektur rumah adat dirancang untuk mencegah silang pandang yang memicu konflik, di mana kepemimpinan adat telah memiliki mekanisme elegant untuk merukunkan perbedaan jauh sebelum konsep demokrasi modern lahir.

Keberagaman bukan sekadar fakta statistik tentang suku dan agama; ia adalah denyut nadi keseharian yang termanifestasi dalam tarian yang mentransformasi gesekan menjadi kolaborasi, dalam ritual harian yang melatih empati, dan dalam pola pikir yang sudah tertanam ribuan tahun.

Lebih dari sekadar pemandangan, keberagaman ini adalah sebuah ekosistem kompleks yang beroperasi dalam berbagai lapisan kehidupan. Dari dialektika rasa di atas piring yang menceritakan sejarah migrasi dan pertukaran, hingga simfoni bahasa daerah yang menyimpan konsep-konsep lokal tentang perdamaian dan harmoni dengan alam. Setiap elemen, mulai dari bunyi sebuah gendang hingga struktur kalimat dalam bahasa ibu, berkontribusi pada lanskap mental bangsa yang unik.

Ia adalah kekayaan yang aktif, bukan peninggalan pasif, yang terus-menerus dinegosiasikan di warung makan, dalam kolaborasi musik, dan melalui media komunitas, membentuk suatu integrasi yang organik dan autentik.

Warna-warni Nusantara sebagai Kanvas Harmoni Sosial yang Belum Tergambar

Keberagaman Indonesia sering kali hanya dilihat sebagai pemandangan statis, seperti foto-foto dalam brosur pariwisata. Padahal, di balik keindahan itu, terdapat sebuah sistem sosial yang hidup dan bernapas, yang diwujudkan secara fisik melalui cara komunitas membangun rumah dan menyusun lingkungan mereka. Arsitektur tradisional dan tata ruang permukiman bukan sekadar soal estetika; mereka adalah cetak biru untuk hidup berdampingan, sebuah infrastruktur kebudayaan yang dirancang untuk meminimalisir gesekan dan memupuk interaksi positif.

Interaksi antara bentuk rumah, penataan kampung, dan ruang komunitas menciptakan sebuah ekologi sosial yang unik. Rumah panggung di Sumatra, misalnya, bukan hanya respons terhadap alam yang lembap, tetapi juga menciptakan ruang netral di bawah kolong rumah yang bisa digunakan bersama. Sementara di kampung-kampung Nusa Tenggara, penataan rumah secara melingkar mengarah ke sebuah pusat, sering kali berupa batu persembahan atau pohon beringin, yang menjadi simbol visi kolektif.

Tata ruang seperti ini memaksa interaksi, memandu alur pergerahan, dan secara halus mengingatkan setiap individu tentang posisinya dalam jaringan komunitas. Fondasi fisik ini berfungsi sebagai pengingat diam-diam tentang aturan bersama, sehingga konflik yang mungkin muncul bisa dicegah atau disalurkan melalui saluran yang sudah disediakan oleh kebudayaan itu sendiri.

Filosofi Ruang Bersama dalam Arsitektur Komunal

Pada banyak suku, konsep kepemilikan tanah dan ruang sangat berbeda dengan pemahaman individualistik modern. Ruang dipahami sebagai entitas hidup yang membutuhkan keseimbangan antara kepentingan manusia, leluhur, dan alam. Konsep ini tercermin dalam pola permukiman yang selalu menyisakan area bersama yang sakral maupun profan. Filosofi ini menjaga agar tidak ada satu keluarga atau kelompok pun yang merasa terisolasi atau justru terlalu dominan, karena secara fisik, semua terhubung dan terikat pada pusat yang sama.

“Rumah itu seperti tubuh, memiliki kepala (atap), badan (ruang utama), dan kaki (tiang). Kampung adalah tubuh yang lebih besar, di mana rumah-rumah adalah anggota badan yang saling membutuhkan. ‘Uma’ (rumah) kami beratap satu, artinya kami berlindung di bawah langit dan aturan yang sama. Halaman depan (‘lobo’) adalah wajah kami untuk menyambut tamu, halaman tengah (‘latarmuka’) adalah jantung untuk bermusyawarah, dan halaman belakang (‘dalam’) adalah urusan keluarga masing-masing. Tidak boleh ada rumah yang membelakangi rumah lainnya, karena mata harus saling melihat, hati harus saling mengetahui.” — Filosofi tata ruang dari suku tertentu di Nias, Sumatra Utara.

Kepemimpinan Adat dalam Mengelola Perbedaan, Pendapatmu tentang Keberagaman di Indonesia

Ketika perbedaan pendapat muncul di dalam komunitas adat, mekanisme penyelesaiannya tidak selalu melalui voting mayoritas. Kepemimpinan adat dari berbagai wilayah di Indonesia memiliki cara-cara khas yang berakar pada kearifan lokal untuk merajut kembali kesepahaman. Tabel berikut membandingkan konsep kepemimpinan dari empat wilayah dalam menangani perbedaan.

| Wilayah (Contoh Suku/Adat) | Nama/Konsep Kepemimpinan | Mekanisme Penyelesaian Perbedaan | Prinsip Dasar |

|---|---|---|---|

| Sulawesi (Bugis-Makassar) | “Siri'” dan “Pesse” | Musyawarah (“Appalili”) yang dipimpin oleh “Anrongguru” atau tetua adat. Prosesnya panjang hingga semua pihak merasa martabat (“siri'”)-nya pulih dan timbul rasa kasihan (“pesse”). | Pemulihan martabat dan solidaritas lebih penting daripada siapa yang menang atau kalah. |

| Papua (Suku-suku di Pegunungan Tengah) | “Big Man” atau “Honai” | Pembicaraan di dalam “Honai” (rumah adat laki-laki). Pemimpin (“Big Man”) tidak memerintah, tetapi membujin dan memberi contoh. Keputusan harus mencapai konsensus penuh, seringkali setelah ritual bersama dan pembagian babi. | Kepemimpinan diraih melalui prestasi dan kedermawanan. Kesatuan komunitas adalah segalanya. |

| Sumatra (Minangkabau) | “Penghulu” dan “Ninik Mamak” | Musyawarah di “Surau” atau balai adat oleh “Ninik Mamak” dari setiap suku. Perbedaan diselesaikan dengan merujuk pada “Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” (Adat bersendikan agama, agama bersendikan Kitabullah). | Kolektivitas suku dan keselarasan antara hukum adat dengan ajaran agama. |

| Bali | “Prajuru Desa Adat” | Musyawarah (“Sangkep”) di Balai Banjar. Semua kepala keluarga memiliki suara. Isu dibahas hingga tercapai “keputusan yang dingin” (bukan hasil pemaksaan). Sering melibatkan persembahan bersama untuk keselarasan. | Keseimbangan kosmis (“Tri Hita Karana”) harus tercermin dalam kesepakatan sosial. Harmoni dengan sesama manusia adalah bagian dari harmoni dengan Tuhan dan alam. |

Seni Pertunjukan sebagai Media Negosiasi Simbolis

Di banyak daerah, ketika ketegangan sosial memuncak, masyarakat tidak serta-merta berdebat di balai desa. Mereka sering kali “mementaskannya”. Seni pertunjukan seperti tari, teater rakyat, atau ludruk menjadi panggung tempat konflik yang laten diangkat, dikemas dalam simbol, dan akhirnya ditransformasikan melalui kolaborasi artistik. Proses latihan dan pementasan itu sendiri memaksa kelompok yang berbeda untuk bekerja sama menciptakan sesuatu yang indah, sehingga gesekan di dunia nyata dialihkan menjadi energi kreatif di atas panggung.

Pertunjukan menjadi ruang aman untuk mengkritik, melucuti, dan merekonsiliasi tanpa harus saling menyakiti secara langsung. Sebuah konflik antara generasi tua dan muda tentang pengelolaan hutan, misalnya, bisa diangkat dalam lakon wayang atau drama tradisi, di mana para pelaku memainkan peran yang bukan diri mereka sendiri. Hal ini memungkinkan penonton, termasuk para pihak yang berselisih, untuk melihat persoalan dari sudut pandang yang berbeda, dengan jarak yang diberikan oleh seni.

Ilustrasi satu adegan pertunjukan: Dalam sebuah pertunjukan “Randai” di Minangkabau, sekelompok pemuda bersiap untuk adegan “galombang” (tari silat berputar) yang rumit. Mereka berasal dari dua “jorong” (dusun) yang sedang bersaing dalam hal prestise. Di atas panggung, mereka harus mengikatkan kain celana yang sama, menyatukan langkah, dan menepuk dada serta paha dalam ritme yang kompak. Satu kesalahan dari satu orang akan merusak keseluruhan formasi lingkaran yang bergerak dinamis seperti gelombang.

Saat mereka berputar, bersilat, dan bersyair bersama, konsentrasi tertuju pada kesatuan gerak. Sorak sorai penonton tidak lagi untuk individu dari jorong tertentu, tetapi untuk keindahan dan kekuatan lingkaran yang mereka ciptakan bersama. Di balik layar, persaingan itu mungkin masih ada, tetapi pengalaman kolektif menciptakan harmoni di atas panggung itu menjadi metafora yang kuat tentang bagaimana perbedaan bisa disatukan dalam irama yang sama.

Ritual Harian di Sekolah untuk Melatih Empati

Berangkat dari kearifan berbagai tradisi Nusantara yang menekankan pengingat akan kebersamaan, sekolah dapat merancang prosedur harian sederhana yang melatih empati dan pengakuan terhadap keberagaman. Ritual hipotetis ini mengombinasikan semangat dari tradisi seperti menyapu bersama di Bali, berbagi cerita di bawah pohon beringin di Jawa, atau lingkaran pembicaraan di banyak komunitas adat.

- Salam Keberagaman: Setiap pagi sebelum pelajaran, siswa dan guru berdiri membentuk lingkaran (bisa di kelas atau lapangan). Bukan sekadar menyanyikan lagu kebangsaan, tetapi setiap orang secara bergiliran menyebutkan nama, asal daerah orang tua/kakek-nenek, dan satu kata sapaan dalam bahasa daerahnya (contoh: “Nama saya Budi, orang tua saya dari Jawa Tengah dan Sumatra Barat, selamat pagi dalam bahasa Jawa adalah ‘Sugeng enjing'”).

- Cerita “Dari Mana Makanan Ini?”: Sebelum waktu makan siang bersama, seorang siswa secara bergiliran bercerita singkat tentang satu bahan makanan dalam makanannya hari itu dan tradisi mengolahnya di daerah asal keluarganya. Misalnya, “Hari ini ada ikan. Di Maluku, ikan cakalang sering dibuat ‘ikan kuah kuning’ dengan kunyit dan kemiri.”

- Sudut Refleksi “Apa yang Kudengar Hari Ini?”: Di sudut kelas, tersedia papan atau buku kosong. Di akhir hari, siswa menulis atau menggambar secara anonim tentang satu hal baru yang mereka dengar atau pelajari dari teman yang berbeda latar belakangnya hari itu. Bisa berupa kata, cerita, atau kebiasaan.

- Permainan “Tukar Peran Cerita Rakyat”: Secara berkala, dalam pelajaran seni atau bahasa, siswa membacakan atau memerankan cerita rakyat dari daerah yang bukan asal mereka. Mereka didorong untuk memahami konteks dan nilai dalam cerita itu, lalu mendiskusikan persamaan dan perbedaannya dengan cerita dari daerah mereka sendiri.

Dialektika Rasa di Atas Piring Sebagai Cermin Integrasi Nasional: Pendapatmu Tentang Keberagaman Di Indonesia

Kuliner Indonesia adalah sejarah yang bisa dimakan. Setiap gigitan bukan hanya soal cita rasa, tetapi juga jejak dari perjalanan panjang manusia, barang, dan ide. Keberagaman masakan kita yang luar biasa adalah hasil langsung dari migrasi, baik yang terjadi berabad-abad lalu melalui jalur perdagangan rempah, maupun yang lebih modern melalui program transmigrasi dan urbanisasi. Proses saling mempengaruhi ini telah terjadi begitu intens dan lama, hingga sering kali sulit, bahkan tidak mungkin, untuk menetapkan garis batas yang tegas tentang “keaslian” suatu hidangan daerah.

Jalur rempah telah membawa bukan hanya lada dan pala, tetapi juga teknik memasak dan bahan-bahan seperti daging kambing dan berbagai bumbu dari Timur Tengah ke Nusantara, yang kemudian diadaptasi dengan bahan lokal menghasilkan masakan seperti gulai dan kari. Pedagang Tionghoa memperkenalkan teknik tumis dan bahan seperti taoge serta kecap, yang menjadi dasar dari banyak masakan Jawa seperti capcai dan semur.

Migrasi internal, seperti orang Minang yang merantau, menyebarkan restoran Padang ke seluruh penjuru, sementara program transmigrasi membawa serta petani Jawa ke Sumatra atau Sulawesi, yang kemudian menciptakan variasi baru dari masakan tradisional. Mosaik kuliner ini menunjukkan bahwa integrasi nasional sudah lama terjadi di atas kompor dan di atas piring, jauh sebelum konsep itu menjadi wacana politik formal.

Transformasi Satu Bahan Pokok di Empat Provinsi

Kejeniusan kuliner Nusantara terlihat dari kemampuannya mengolah satu bahan dasar menjadi karakter yang sama sekali berbeda, mencerminkan kekayaan alam dan budaya setempat. Ikan, sebagai sumber protein utama, adalah contoh yang sempurna. Perhatikan transformasinya di empat provinsi berikut.

| Provinsi | Nama Hidangan | Karakter Rasa & Teknik | Perbedaan Kunci |

|---|---|---|---|

| Jawa Barat (Sunda) | Ikan Pepes | Segar, aromatik, dibungkus daun pisang lalu dikukus atau dibakar. Dominan rasa kemangi, kunyit, dan bawang. | Teknik “pepes” mengunci kelembapan dan aroma, rasa bersih dan tidak berminyak. |

| Sumatra Barat | Gulai Ikan Patin | Kaya, kental, pedas, dan gurih. Ikan dimasak dalam santan yang dibumbui lengkap dengan cabai, kunyit, jahe, dan rempah. | Penggunaan santan kental dan campuran rempah yang kompleks menciptakan kuah yang menyatu sempurna dengan ikan. |

| Maluku | Ikan Bakar Colo-Colo | Gurih dan segar dengan sentuhan asam-manis. Ikan bakar disiram sambal “colo-colo” dari potongan tomat, bawang, cabai, jeruk nipis, dan kecap. | Sambal segar yang tidak dimasak menjadi topping, memberikan kontras tekstur dan rasa yang menyegarkan terhadap ikan bakar. |

| Sulawesi Utara (Manado) | Ikan Rica-Rica | Pedas menyengat, gurih, dan wangi. Ikan dimasak dengan banyak cabai rawit, bawang, jahe, serai, dan kemangi khas Manado (“kemangi rica”). | Level kepedasan yang tinggi dan penggunaan kemangi spesifik memberikan identitas rasa yang sangat kuat dan berbeda. |

Warung Makan sebagai Ruang Negosiasi Sosial Mikro

Warung makan Padang atau kaki lima di kota besar seperti Jakarta adalah laboratorium sosial miniatur Indonesia. Di ruang yang sering kali sempit dan sederhana itu, terjadi pertemuan dan negosiasi diam-diam antara berbagai lapisan masyarakat. Seorang eksekutif muda duduk berdampingan dengan tukang ojek, seorang ibu rumah tangga berbagi meja dengan mahasiswa dari daerah lain. Hierarki sosial di luar, untuk sesaat, bisa luntur di hadapan pilihan lauk yang sama-sama menggiurkan.

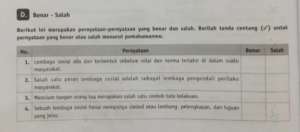

Keberagaman di Indonesia itu ibarat sistem persamaan yang kompleks namun indah. Kita punya banyak variabel sosial, budaya, dan agama yang berbeda, mirip seperti saat kita perlu Menentukan Pernyataan Benar dari Sistem x + y = 7 dan xy = 64. Proses mencari solusi yang tepat mengajarkan kita untuk melihat setiap elemen dengan kritis dan objektif. Pada akhirnya, memahami kompleksitas itulah yang membuat kita bisa menghargai harmoni dalam perbedaan, layaknya menemukan jawaban yang valid dari sebuah persamaan.

Negosiasi terjadi sejak dari cara memesan. Di warung Padang, semua hidangan sudah terpajang. Proses memilih menjadi pernyataan personal tentang selera, budget, dan bahkan identitas asal (orang Minang asli mungkin akan langsung menuju gulai tunjang, sementara yang lain penasaran dengan rendang). Cara makan bersama—dengan satu orang memesan beberapa lauk lalu semua di meja mencicipinya—mendorong praktik berbagi. Percakapan ringan sering dimulai dari pertanyaan, “Itu lauk apa?

Enak?” yang membuka interaksi antarorang asing. Preferensi pribadi seperti tingkat kepedasan juga dinegosiasikan dengan tersedia sambal di tengah meja; setiap orang bisa mengambil sesuai kemampuannya, sebuah metafora sederhana tentang menghormati batasan orang lain. Warung makan menjadi tempat di mana integrasi tidak perlu diwacanakan, tetapi langsung dipraktikkan melalui ritual makan bersama yang egaliter.

Mural Percakapan Visual Bumbu dan Alat Masak

Bayangkan sebuah mural besar yang memenuhi dinding sebuah ruang komunitas di pusat kota. Mural ini bukan menggambarkan pemandangan atau wajah manusia, tetapi sebuah percakapan visual yang hidup antara berbagai unsur kuliner Nusantara. Di sebelah kiri, sebuat “cobek” batu khas Sunda duduk dengan anggun, penuh dengan ulekan bawang merah, cabai, dan terasi yang belum sepenuhnya halus. Dari cobek itu, mengalir garis-garis warna merah dan cokelat yang berubah menjadi asap wangi yang membumbung.

Asap tersebut menyatu dengan uap yang keluar dari sebuah “kuali” (wajan) Tionghoa yang melayang di tengah mural, di dalamnya terlihat bawang putih dan jahe sedang ditumis dalam minyak panas. Di sebelah kanan, sebuah “wajan” besi tebal khas Padang terlihat mendidih dengan santan kuning dari gulai, dengan beberapa butir merica dan cengkeh melayang di sekitarnya. Alat-alat dan bumbu ini tidak terpisah; mereka saling terhubung oleh garis-garis rumit yang membentuk pola seperti peta jalur rempah atau jaringan akar.

Sebuah “sutil” kayu menyentuh semua wajan, simbol dari tangan-tahun koki yang mengadopsi dan mengadaptasi. Latar belakang mural adalah kanvas bertekstur yang menyerupai anyaman tikar dari berbagai daerah, menegaskan bahwa percakapan rasa ini terjadi di atas fondasi budaya lokal yang kokoh. Mural ini tidak bersuara, tetapi riuh rendah oleh imajinasi tentang desis, adukan, dan gelembung kuah yang mendidih—sebuah simfoni visual dari integrasi yang paling lezat.

Simfoni Bahasa Daerah yang Memperkaya Lanskap Mental Bangsa

Source: kompas.com

Bahasa bukan hanya alat komunikasi; ia adalah gudang penyimpanan cara berpikir dan melihat dunia suatu komunitas. Ketika kita hanya berpatokan pada Bahasa Indonesia sebagai lingua franca, kita mungkin kehilangan akses ke konsep-konsep lokal yang sangat halus, mendalam, dan relevan untuk mengelola kehidupan bersama. Kosakata dan ungkapan khusus dalam ratusan bahasa daerah Indonesia sering kali menyimpan pandangan dunia tentang perdamaian, resolusi konflik, dan relasi manusia dengan alam yang tidak selalu memiliki padanan langsung dalam bahasa nasional.

Konsep-konsep ini adalah perangkat lunak kebudayaan untuk menjaga harmoni.

Bahasa Jawa, misalnya, memiliki tingkat kesopanan (“unggah-ungguhing basa”) yang sangat kompleks, yang bukan sekadar sopan santun, tetapi sebuah sistem untuk mengelola jarak sosial dan mencegah konfrontasi langsung. Bahasa-bahasa di Maluku dan Papua sering kali memiliki kosakata spesifik untuk jenis-jenis perdamaian, seperti perdamaian setelah perang suku versus perdamaian dalam keluarga. Bahasa Bali penuh dengan istilah untuk upacara dan konsep seperti “Tri Hita Karana” yang sudah menjadi frasa tetapi pemahaman mendalamnya hidup dalam penutur asli.

Ketika sebuah bahasa daerah punah, bukan hanya kata-kata yang hilang, tetapi seluruh kerangka berpikir, cara bernegosiasi, dan filosofi hidup yang telah disempurnakan selama berabad-abad ikut lenyap. Itu adalah kepunahan sebuah sudut pandang unik tentang bagaimana manusia bisa hidup berdampingan.

Frasa dan Peribahasa Pengajar Toleransi

Kearifan lokal tentang penerimaan sering diajarkan bukan melalui khotbah, tetapi melalui peribahasa dan frasa yang hidup dalam percakapan sehari-hari. Berikut adalah lima contoh dari lima bahasa daerah yang berbeda.

- Bahasa Jawa: “Memayu hayuning bawana, ambrasta dur hangkara.” (Terjemahan: Memperindah keindahan dunia, menolak segala yang bersifat jahat). Penjelasan: Frasa ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi pada kebaikan dan keindahan dunia, sekaligus secara aktif menolak kejahatan. Ini adalah ajaran toleransi yang aktif, bukan pasif.

- Bahasa Bugis: “Siri’ na pesse.” (Terjemahan: Rasa malu dan rasa kasihan). Penjelasan: Dua konsep yang tidak terpisahkan ini menjadi pedoman etika. “Siri'” menjaga martabat diri dan orang lain (jangan mempermalukan), sementara “pesse” adalah empati dan belas kasihan. Bersama-sama, mereka mencegah konflik dan mendorong penyelesaian yang memulihkan hubungan.

- Bahasa Minangkabau: “Alam takambang jadi guru.” (Terjemahan: Alam terkembang menjadi guru). Penjelasan: Peribahasa ini mengajarkan untuk belajar dari keberagaman dan keluasan alam. Jika alam begitu beragam namun harmonis, maka manusia juga harus bisa menerima perbedaan dan mengambil pelajaran darinya.

- Bahasa Bali: “Menyama braya.” (Terjemahan: (Menganggap) sama sebagai saudara). Penjelasan: Lebih dari sekadar “toleransi”, ini adalah seruan untuk memperlakukan orang lain, bahkan yang berbeda latar belakang, sebagai bagian dari keluarga besar. Ini mendasari keramahan Bali terhadap pendatang.

- Bahasa Batak Toba: “Dalihan na tolu.” (Terjemahan: Tungku yang tiga). Penjelasan: Konsep kekerabatan yang mengatur hubungan antara “hula-hula” (keluarga pemberi istri), “dongan tubu” (saudara semarga), dan “boru” (keluarga penerima istri). Sistem ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan sosial, kita selalu berada dalam posisi yang berbeda-beda terhadap orang lain—kadang dihormati, kadang menghormati—dan semua posisi itu penting untuk keseimbangan.

Analogi Keragaman Bahasa sebagai Hutan Hujan

Keragaman bahasa di Indonesia dapat dianalogikan dengan sebuah ekosistem hutan hujan tropis yang megah. Setiap bahasa daerah adalah spesies flora dan fauna yang unik: ada yang seperti anggrek dengan kosakata yang sangat spesifik dan puitis, ada yang seperti pohon beringin dengan struktur tata bahasa yang kompleks dan kokoh, ada yang seperti burung cendrawasih dengan idiom dan lagu yang warna-warni. Bersama-sama, mereka menciptakan sebuah “iklim” pemikiran yang kaya, lembap dengan ide, dan subur untuk kreativitas.

Kepunahan satu bahasa daerah, seperti punahnya satu spesies kunci dalam hutan, bukanlah kehilangan yang terisolasi. Bahasa yang punah itu mungkin menyimpan kata untuk suatu teknik penyelesaian sengketa atau suatu konsep penghormatan terhadap mata air yang tidak ada di bahasa lain. Kehilangannya mengurangi keanekaragaman “genetik” kebudayaan kita, membuat lanskap mental bangsa menjadi lebih monokultur, lebih rentan terhadap “wabah” pemikiran tunggal atau polarisasi.

Seperti hutan yang gundul menyebabkan kekeringan, hilangnya keragaman bahasa dapat mengeringkan sumber-sumber kearifan lokal yang kita butuhkan untuk menghadapi kompleksitas modern. Bahasa Indonesia sebagai lingua franca adalah seperti sungai besar yang mengalir dari hutan itu—ia tetap ada, tetapi jika hutannya habis, sungai itu akan kehilangan sumber mata air yang menjaganya tetap jernih dan berkelanjutan.

Media Komunitas Berbasis Bahasa Ibu

Di tengah gempuran narasi nasional yang sering kali menyederhanakan atau bahkan mempolarisasi isu keberagaman, media komunitas berbasis bahasa ibu berperan sebagai penjaga narasi yang autentik. Radio komunitas di pedesaan Flores yang siaran dalam bahasa Ngada, podcast lokal di Makassar yang menggunakan dialek Bugis-Makassar, atau channel YouTube berisi cerita rakyat dalam bahasa Banjar, semuanya membingkai isu keberagaman dari sudut pandang akar rumput dan konteks lokal.

Mereka membahas persoalan hidup sehari-hari—bagaimana berbagi air di musim kemarau, menyambut pendatang baru, atau mengelola hasil hutan—dengan menggunakan kerangka nilai yang dipahami oleh komunitas penuturnya.

“Kita di sini tidak pernah mengenal istilah ‘pribumi’ dan ‘pendatang’ seperti yang ramai di media nasional. Yang ada hanya ‘kita yang sudah lama di sini’ dan ‘mereka yang baru datang’. Dan tugas ‘kita yang lama’ adalah memperkenalkan aturan adat ‘pangkaja’ kita, tentang bagaimana menghormati pohon sagu yang sedang berbuah, atau titik mata air yang tidak boleh dikotori. Jika mereka menghormati itu, maka mereka sudah menjadi bagian dari kita. Itu yang selalu diceritakan nenek moyang kita dalam bahasa kita sendiri.” — Kutipan hipotetis dari penyiar Radio Komunitas Suara Patiwunga di Halmahera.

Narasi seperti ini resisten karena ia lahir dari pengalaman konkret, bukan dari wacana abstrak. Media komunitas ini mengingatkan bahwa sebelum ada konsep bangsa, yang ada adalah tetangga yang harus bekerja sama, dan bahasa ibu adalah alat paling jitu untuk menyampaikan pelajaran hidup itu dari generasi ke generasi.

Ritme Keberagaman dalam Irama dan Nada yang Menyembuhkan

Musik tradisi Indonesia adalah matematika rasa dan filsafat sosial yang diterjemahkan ke dalam bunyi. Di balik denting gamelan, hentakan tifa, atau alunan suling bambu, tersembunyi konsep-konsep mendalam tentang keseimbangan, hierarki yang harmonis, dan relasi antara individu dengan kolektif. Struktur musikal ini bukanlah kebetulan; ia adalah representasi audio dari cara komunitas tersebut memandang keteraturan dunia. Dengan memahami pola ritme dan skala nadanya, kita bisa mendengarkan bagaimana suatu budaya merancang keharmonisan sosialnya.

Pola ritme dalam musik, seperti pola “kotekan” dalam gamelan Bali atau “interlocking” di musik Nusa Tenggara, adalah metafora yang sempurna untuk kolaborasi. Satu pemain tidak bisa menghasilkan melodi lengkap sendiri; ia hanya memainkan bagian yang saling mengisi dengan bagian pemain lain. Kesalahan satu orang merusak keseluruhan pola. Hal ini melatih kesadaran kolektif yang tinggi. Demikian pula dengan sistem nada.

Laras “slendro” dan “pelog” dalam gamelan Jawa bukan hanya dua set lima dan tujuh nada. “Slendro” sering diasosiasikan dengan gagasan kesederhanaan dan kejernihan, sementara “pelog” dianggap lebih kompleks dan emosional. Pemilihan laras untuk suatu gending (komposisi) sudah membawa pesan dan suasana tertentu, mengajarkan bahwa dalam kehidupan, ada waktu untuk kesederhanaan dan waktu untuk kompleksitas, dan keduanya memiliki tempatnya masing-masing.

Pendekatan Lirik Lagu dalam Merangkul Perbedaan

Lagu, baik daerah maupun pop modern, sering menjadi medium untuk menyampaikan pesan sosial tentang persatuan dan penerimaan. Pendekatan penyampaiannya bervariasi, dari yang sangat puitis dan alegoris hingga yang langsung dan mengajak. Tabel berikut mengkategorikan pendekatan lirik dari tiga era yang berbeda.

| Era/Pendekatan | Alegori & Simbolisme | Seruan Langsung & Ajakan | Narasi Cerita & Pengalaman |

|---|---|---|---|

| Lagu Daerah Tradisional | “Gambang Suling” (Jawa): Menggambarkan keragaman alat musik (gambang dan suling) yang berbeda namun menciptakan keindahan bersama. | “Yamko Rambe Yamko” (Papua): Meski berisi ratapan, memiliki semangat kebersamaan dalam menghadapi tantangan. | “Kampuang Nan Jauah di Mato” (Minang): Bercerita tentang kerinduan pada kampung halaman yang beragam, menyiratkan ikatan yang dalam dengan tanah kelahiran. |

| Lagu Pop Era 70-90an | “Bento” (Iwan Fals): Menggunakan alegori “bento” (kotak makan) untuk menggambarkan kesederhanaan dan kesetaraan. | “Aku Anak Indonesia” (Diana Nasution): Menyebutkan berbagai pulau dan suku sebagai seruan identitas bersama. | “Indonesia” (Guruh Gipsy): Mengalun seperti kidung yang menceritakan keindahan dan keragaman Nusantara. |

| Lagu Pop/Indie Modern | “Bhinneka” (Mantra Vutura feat. M. Nasir): Menggunakan simbol-simbol filosofis Jawa dan Indonesia. | “Kita Indonesia” (RAN): Ajakan langsung untuk bersatu dan bangga sebagai Indonesia. | “Jakarta Jakarta” (Fourtwnty): Bercerita tentang pertemuan berbagai orang di kota besar, dengan segala perbedaannya. |

Kolaborasi Musisi Lintas Genre yang Berbeda

Proses kolaborasi antara musisi dari genre yang sangat berbeda, seperti gambus Sunda dengan musik metal, atau rap dengan sasando, adalah perjalanan artistik yang penuh negosiasi. Tahap pertama selalu adalah “mendengar dengan rendah hati”. Musisi metal harus memahami bahwa getaran senar gambus memiliki aturan “laras” sendiri yang tidak selalu sesuai dengan tangga nada barat. Sebaliknya, pemain gambus harus membuka diri terhadap distorsi gitar dan blast beat drum yang mungkin awalnya terasa sebagai “kekacauan”.

Pencarian “common ground” sering kali dimulai dari elemen ritme atau pola melodi sederhana. Sebuah pola pukulan “kendang” Sunda mungkin bisa dijadikan dasar beat untuk rap. Sebuah melodi pendek dari sasando bisa diambil, lalu diaransemen ulang dengan chord progression dari musik rock. Negosiasi artistik terjadi pada momen-momen seperti: Bagaimana agar suara sasando yang halus tidak tenggelam oleh gitar yang keras? Solusinya mungkin dengan memberi ruang kosong dalam aransemen metal, atau memainkan sasando melalui efek yang membuatnya lebih “ngotot”.

Intinya adalah tidak saling menaklukkan, tetapi saling memberi ruang. Proses ini mensimulasikan kehidupan sosial: kita tidak harus menjadi sama, tetapi kita harus belajar mengatur volume diri, menemukan irama bersama, dan menciptakan ruang di mana keunikan masing-masing justru menjadi kekuatan komposisi yang baru.

Instalasi Seni Audio-Visual Pemetaan Gelombang Suara

Bayangkan sebuah ruang gelap yang sunyi. Di tengahnya, terdapat sebuah proyeksi visual di lantai dan dinding yang awalnya hanya berupa titik-titik cahaya yang tersebar. Saat pengunjung masuk, sensor gerak mengaktifkan suara. Suara pertama yang terdengar adalah tiupan suling Minahasa yang lembut. Pada layar, titik cahaya bergerak membentuk garis gelombang sinusoidal yang halus dan landai, berwarna biru muda.

Kemudian, suara “saron” dari gamelan Jawa masuk. Garis gelombang baru muncul, lebih tegas dan berpola, berwarna emas, yang saling bersilangan dengan garis biru tadi.

Lalu, hentakan “tifa” dari Papua mulai berdetak. Garis-garis baru berupa titik-titik yang berdenyut ritmis berwarna merah muncul, seolah menjadi jantung dari pola visual tersebut. Suara “rebab” dari Melayu menambahkan garis-garis lengkung yang rumit berwarna ungu. Yang ajaib terjadi selanjutnya: perangkat lunak mulai “memperkenalkan” gelombang-gelombang suara ini satu sama lain. Garis-garis itu tidak lagi acak; mereka mulai mencari titik temu frekuensinya.

Gelombang yang landai dari suling menjadi alas bagi titik ritmis tifa. Pola emas dari saron mengisi ruang kosong di antara lengkungan rebab. Pengunjung bisa berjalan di sekitar ruangan, dan dari sudut yang berbeda, mereka akan mendengar campuran suara yang berbeda pula, sementara pola visual di layar terus berubah, membentuk sebuah mandala atau anyaman yang semakin kompleks dan harmonis. Pengalaman indrawi ini bukan hanya mendengar atau melihat keragaman, tetapi menyaksikan dan merasakan proses abstrak dari harmoni itu sendiri terajut secara real-time dari elemen-elemen yang berbeda.

Penutup

Pada akhirnya, pendapat tentang keberagaman di Indonesia harus bergeser dari sekadar pengakuan akan perbedaan menuju apresiasi mendalam terhadap cara-cara cerdas nenek moyang dalam mengelola perbedaan itu sendiri. Mozaik yang terbentuk bukanlah gambar statis di museum, melainkan sebuah instalasi seni hidup yang terus diperbarui. Setiap interaksi, dari yang paling personal di meja makan hingga yang kolaboratif di panggung seni, adalah sebuah kuas yang menambah warna dan kedalaman pada kanvas besar bernama Nusantara.

Keberagaman Indonesia adalah sebuah karya yang belum selesai, sebuah simfoni yang masih terus digubah, mengajak setiap orang untuk bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi bagian dari komposisi itu sendiri, dengan segala keunikan dan kontribusinya.

FAQ dan Informasi Bermanfaat

Apakah keberagaman budaya di Indonesia justru memperlambat proses pembangunan nasional?

Tidak selalu. Banyak penelitian menunjukkan bahwa keberagaman yang dikelola dengan baik, seperti melalui mekanisme kearifan lokal dan kepemimpinan adat yang inklusif, justru dapat menjadi sumber inovasi dan ketahanan sosial. Konflik yang muncul seringkali bukan karena keberagamannya sendiri, melainkan karena ketidakadilan akses ekonomi atau politik.

Bagaimana generasi muda yang tinggal di perkotaan besar dapat terhubung dengan akar keberagaman tradisional?

Koneksi itu bisa dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian, seperti mengeksplorasi kuliner daerah dengan memahami cerita di baliknya, mendengarkan musik tradisi yang dikolaborasikan dengan genre modern, atau aktif mencari konten dari media komunitas berbasis bahasa daerah di platform digital.

Apakah dengan banyaknya bahasa daerah justru menghambat persatuan karena kurangnya bahasa pemersatu?

Bahasa Indonesia telah berperan efektif sebagai lingua franca. Justru, bahasa daerah memperkaya bahasa nasional dengan kosakata dan konsep baru. Ancaman lebih besar adalah kepunahan bahasa daerah yang berarti hilangnya cara pandang dunia (worldview) dan kearifan lokal unik, yang justru dapat memperkaya solusi atas masalah bangsa.

Bagaimana menanggapi anggapan bahwa beberapa tradisi atau konsep adat tertentu bertentangan dengan nilai-nilai modern seperti kesetaraan gender?

Keberagaman juga mencakup keberagaman dalam tingkat perubahan. Banyak tradisi yang dinamis dan telah berevolusi. Dialog yang konstruktif antara pemangku adat, akademisi, dan komunitas muda penting untuk menemukan reinterpretasi atau adaptasi yang mempertahankan esensi kearifan lokal selaras dengan prinsip hak asasi manusia.